2020年的居民消费支出和居民消费率展望

扩大消费需求已经成为制定经济政策所要考虑的核心目标。党的十八大报告明确提出要“使经济发展更多依靠内需特别是消费需求拉动”,近年中央经济工作会议以及政府工作报告也都将扩大消费需求作为经济工作的重中之重加以部署。居民消费支出占最终消费支出的比重超过70%,学界和政策制定层面对消费需求的关注事实上大多集中在居民消费。本文将根据十八大提出的发展蓝图,对2020年我国居民消费支出和消费率进行展望。

一、基础数据与测算方法

从历史趋势来看,我国居民消费支出占GDP的比重(以下简称“居民消费率”)呈现下降趋势,从而使得最终消费支出占GDP的比重不断走低。在国家扩大消费政策的支持下,居民消费率在一些年份略有提高,但是仍然低于国际平均水平,同时也低于发展中国家平均水平。为此,“十二五”规划纲要特别提出了到2015年“消费率上升”的目标。然而,提高消费率本质上是一个约束性指标,将对经济增长产生重要影响,并表现出重要的逆周期特征。目前为止,国家文件中并没有明确提出消费率和居民消费率的预期目标。

长期来看,居民消费主要由居民收入决定。因此,十八大提出到2020年“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的目标为我们研究居民消费提供了重要参照系。根据国家统计局公布的数据,2010年我国GDP规模、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别为403260亿元、19109元和5919元,根据十八大提出的倍增目标,2020年这三个指标将分别达到806520亿元、38218元和11838元。与此同时,居民消费还受到社会保障水平的影响,本文利用全国财政支出中的教育、卫生和社会保障支出总和占全国财政总支出的比重对此进行衡量。由于2007年统计口径发生了变化,本文选择2006年之前的趋势和2007年之后的波动项合成新的序列对2007—2011年数据加以调整。最后,在回归策略上,由于我国存在明显的城乡二元特征,本文区分城乡居民分别进行回归,然后根据人口城乡结构(城镇化率)进行汇总。

在人口总规模不变的假设下,根据我国公共财政体系建设和城镇化发展趋势,将基准情景假设如下:社会保障水平指标年均增长1个百分点;城镇化率年均增长1个百分点。这样,可以得到回归和预测所使用的基础数据(表1)。

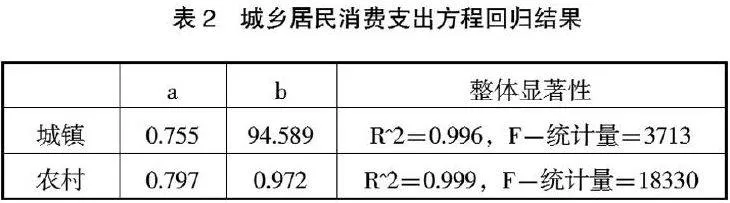

本文采用以下回归方程:XFZC=C+a*SR+b*SHBZ,其中XFZC是城乡人均消费支出规模,SR是城乡居民人均收入水平,SHBZ是社会保障水平指标。原始数据均来自国家统计局,样本区间为1984—2011年。结果显示(表2),所有系数的F-统计量都通过了检验,城乡两个回归方程的整体显著性较高。

回归结果有两点值得关注:首先,系数a的回归结果显示,农村居民的消费倾向高于城镇居民,这与边际消费倾向递减的规律相一致。其次,系数b的回归结果显示,城镇居民消费支出受社会保障水平影响较大,但农村居民消费支出受其影响相对较小。这主要是由社会保障体系长期偏向城市造成的,因此,社会保障水平主要影响受社保体系覆盖的城镇居民的消费支出。

二、测算结果

在社会保障水平变量和城镇化率年均提高1个百分点的基准情景下,根据回归结果并利用人口规模进行总量测算,得到2020年城镇和农村居民消费支出规模将分别达到254279.7亿元和51010.31亿元,两者加总可以得到居民消费支出规模为305290亿元。再根据十八大提出的GDP倍增目标,可以得到基准情景下2020年居民消费率为37.853%,这比2010年居民消费率34.905%提高了近3个百分点。

下面,将根据不同的情景比较分析收入倍增、城镇化和社会保障水平对居民消费率的影响。

在收入倍增的前提下,表3给出了不同城镇化率和社会保障水平下的居民消费率,从中可以得到以下几个重要结论:

第一“收入倍增”对遏制居民消费率下降具有基础性作用。如果城镇化率没有相应的提高,在GDP倍增的同时,收入倍增只能稳住居民消费率。从表3还可以看到,在城镇化率和社会保障水平保持不变的情况下,2020年的居民消费率达到33.379%,年均下降约0.1个百分点,10年下降约1个百分点。

第二,城镇化是扩大居民消费支出的最大潜力所在。在“收入倍增”的前提下,不管社会保障水平是否有所提高,城镇化年均增长1个百分点均带动了居民消费率的提高。比如,即使社会保障保持2010年的水平不变,城镇化提高10个百分点之后居民消费率将提高到36.904%。表3同时显示,城镇化能够扩大居民消费需求,但不会带来居民消费率大幅度提高。

第三,社会保障不完善是制约居民消费支出的重要原因。表3显示,在城镇化保持2010年水平的情景下,社会保障水平如果保持2010年不变,居民消费率将比2010年略有下降,而如果年均提高1个百分点,居民消费率累计提高却不到1个百分点。因此,社会保障不完善具有制约居民消费的作用,但完善社会保障体系并不是扩大居民消费需求的决定因素。

本文还计算了2011—2020年居民消费支出对经济增长的贡献率和拉动点数。为了与2010年进行比较,本文采用基准情景(城镇化率和社会保障水平皆年均提高1个百分点)下的测算结果,并对2011—2020年的数据进行了年化平均处理。如表4所示。

在基准情景下,居民消费支出对经济增长的贡献率将由2010年的32%提高至年均41%,提高了9个百分点。与此同时,2010年经济增长率为10.3%,居民消费支出拉动约3.2个百分点;根据十八大提出的GDP翻一番目标,预计2011—2020年的年均经济增长率为7.2%,据此可以计算得到居民消费支出拉动经济增长的点数为2.9。

三、政策启示

根据上述测算结果,可以得到以下重要政策启示:提高居民消费率要坚持居民收入增长与城镇化同步推进。

测算结果显示,如果不能有效推进城镇化,即使实现了十八大报告提出的“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”目标,我国居民消费率也不会有较大提高。只有在实现收入倍增基础之上,有效推进城镇化,居民消费率才会有一定幅度的提高。这其中的机理在于城乡居民在收入和消费方面的巨大差距,城镇化将释放这种差距背后的消费潜力。如果城镇化能够真正使得农民市民化,那么这部分人在收入和支出方面都将摆脱农民的低生活水平状态,进入城镇的较高生活水平状态。因此,在城镇化的共同推进下,实现“城乡居民人均收入比2010年翻一番”目标的结果是整个居民部门的收入规模要高于翻一番。

与此同时,提高消费率还需要重点优化政府财政支出结构。回归结果显示,社会保障水平对城镇居民的消费支出影响较大,在城镇化的过程中如果不能将社保提高至相应水平,则会制约城镇居民消费支出,从而制约消费率提高。

(黄卫挺,国家发展改革委经济所。章宗聪,浙江树人大学现代服务业学院)