翠盖如云满庭芳 铁枝拳挚子孙荫

爸爸走了,在忍受了近七个月的病痛折磨后,平静地离开了这个世界!很多人频频打电话慰问,很多人匆匆从外地赶来为他送行,很多人流下了悲伤的泪水,更多人默默地回忆着父亲與他们的故事。作为子女,我们默默地承受着失去家庭最重要一员的痛苦,同时常常回忆起跟他共度的那些时光,那些往事……

一、依恋故土的“苏州人”

我生于“文革”前夕,两岁就被送入幼儿园“整托”,6岁时,又由于父母要去“干校”无暇照料子女,被迫送到了老家苏州。从那时开始直到现在,苏州是我能感受父亲的第一个遗传信息。

父亲虽然祖籍四川成都,但从上一辈开始已经落户在江南名城苏州,他也出生在苏州。父亲年幼时祖父就去世了,是祖母(苏州籍)和伯父、姑姑一起把他抚养长大。直到上大学,他的一切都與这座江南名城的风土人情、民俗地理息息相关。父亲喜欢评弹,喜欢苏州的饮食,因此每到年节时令,他都会尽量寻找家乡的食材(如竹笋、鸡头米、芋头等)来烹饪。他做得一手地道的苏州菜,母亲总开玩笑说,将来开个餐馆叫“苏州汪记”。

中学时代的父亲年少风华,随着姐姐受到基督教合唱的影响。当时他與一些音乐爱好者在音乐老师的指导下组建了进步学生业余文艺团体——艺声歌咏团,在40年代的苏州学生合唱团体中赫赫有名。也正是在这个业余合唱团的活动中,父亲逐渐建立起对音乐的兴趣和热爱。

1949年,父亲考入北平艺术专科学校学习作曲,从此离开苏州来到了北京。此后六十余年他从语言到生活习惯都已逐渐适应了北方,但对故乡的思念却愈发强烈。从七十多岁开始,他每年都要回老家两到三次,时常借去上海出差开会之机到苏州看一看。就是在老家的伯父和姑姑都已过世后,他仍然如此。

记得小的时候常见他在家里听评弹唱片,后来才知道是要编写《中国近现代音乐史》第一章中苏州弹词的部分。正因为有对苏州的记忆,我和哥哥虽然出生在北方,但对弹词都有着特殊的热爱,我想这也是父亲悠悠乡思乡情对我们的影响。最有意思的是,生在北京长在北京的母亲虽然在生活习惯上一向不妥协,但还是受其影响,经常冒出几句洋泾浜式的苏州话。

每年过春节,那必是他厨艺大展之时,故很早就开出每天的菜单,公示在厨房的墙上。然后不间断地提醒我们要做哪些准备,什么东西必须有,哪些必须在什么时间呈上餐桌等等,事无巨细!怀念苏州的生活习俗、饮食习惯,不仅是父亲对故乡的思念和寄托,也是我们全家永远的话题。由吃的想到玩的,由玩的想到家,想到人,想到事……

告别仪式后很多人问我,如何安葬父亲?我说,他老人家是要回老家的,他早早地就在苏州灵岩山为自己选定了百年落户之地,他要做永永远远的苏州人!

二、永不停歇的“治史者”

父亲当年是学作曲的,毕业时功课还算不错,所以毕业音乐会节目单上最后压轴的那个管弦乐作品就是他的作品《序曲》。但在那个“党叫干啥就干啥”的年代,父亲跟随张洪岛先生组建全国最早的音乐学系。从教授“西方音乐欣赏”开始,后来又一步步地向中国近现代音乐史靠近,最终在1964年草草地诞生了那个“小白本”。“文革”中他又辗转多处,上世纪70年代末才最终回到音乐学系,回到“中国近现代音乐史”的研究和教学之中,1984年终于出版了第一本《中国近现代音乐史》。

随着中国近现代音乐史研究的步步深入,90年代他相继出版了“修订版”和“二次修订版”,直至2009年,在他80岁时拿出了带有音响和大量图片的“第三次修订版”。这一切常常被世人称道,但父亲自己看来他不过就是个“编著”者。之后,他原打算放弃继续修订《中国近现代音乐史》,但上海音乐学院出版社又提出出版他的教材,这才有了最后的一版《中国近现代音乐史1840-2000》。这一版與“第三次修订版”比较起来,大多数内容被简化,光盘和图片都尽量减少,却实现了他的一个愿望,就是将“中国近现代音乐史”的研究时限真正建立在“1840年至2000年之间”。

就是这样一本书,他却为上、下编各写了一段很长的序言,并在这段长文字中尽力说清他的想法。在我校勘这部书稿的时候,一度觉得这些内容给非音乐学专业学生似乎有点深涩,便请上海音乐学院出版社的洛秦老师把这些内容删去,洛秦老师回复到:“我最后考虑没有删节他的前言后记,因为他曾與我商量过,这些文字他写得很用心,所以我们还是尊重其愿望。”其实我很清楚他为什么要写这么多文字,因为他心里装着整个近现代音乐历史,特别是到了今天这个历史阶段,他有责任,也必须认真地说出他对这段历史的看法。即使他只是个音乐史编著者,也必须认真地做好。

自上世纪80年代到新千年的这三十余年中,人们思想变化非常巨大,对以往音乐史的看法以及对新发现史料的认识等等,都会为音乐史的写作打开另一扇门。中国近现代音乐史原本就是个敏感的研究领域,思想解放的浪潮不断地拍打着它,是随风摇摆?还是慢慢辨清方向,循着公正善良的意愿去释说?对于父亲这位历史的研究者和老教师来说,几乎每天都在经受着这样的洗礼,每天都在承受着来自各方面的压力和考验。初涉此中的我曾與他多次交流看法,他的态度一直都相当审慎。在广泛听取大家意见的同时,深刻反省自己的史观,认真核对每一个例证,缓步前行。也许这就是他的“迂腐”,他的局限,但这就是他,一个不愿随波逐流的历史阐释者。

不“随波逐流”也并不代表不能“與时俱进”,当我把何方、高华、杨奎松、张鸣等人的历史著作放在他书桌上的时候,他都一一认真阅读,积极反思以往自己对历史事件的认识,并试图在他的博士课程中集中研讨这些历史问题。

2009年父亲80大寿过去之后,他深感年纪不饶人,在很多朋友的建议和催促之下,下决心写出一本带有史料价值的回忆录。这项工作从2011年启动,父亲可谓是“兴师动众”。回忆录的第一部分是有关他早年在苏州求学生活,那一阵子他天天跟自己的老同学联系。父亲的老同学也都是七老八十的老人家,很多人身体、记忆都衰退了,但在父亲那种执着认真的精神感化下纷纷提供资料。父亲也特别细致地查阅核实,原本不太会上网的他,竟然学会了上网找资料。每天晚饭他都要向我们讲述今天又查到了什么史料。更有甚者,他还常常在吃晚饭的时候打电话给那些老同学,一聊就是一个小时,经常听到他这样问人家:“你记得吗?当年你跟某某老师学?那是个外国老师。”对方支支吾吾,肯定是记不清楚了,父亲仍不罢休,继续核实细节,直到把对方记忆唤起。

2012年6月,父亲突发脑溢血住进医院,由于脑部血块压住了语言神经,再因为后来的肺部感染,一直不能讲话,唯一表示意愿的动作就是眨眼。暑期,上海音乐学院出版社杨成秀寄来《中国近现代音乐史1840-2000》校本时,他已无法亲自做这项工作了。秋冬后医院里感冒患者愈加增多,他的康复也因此徘徊不前,连日的哮喘已经让他很难做出什么动作。12月下旬,当我收到上海音乐出版社为他赶制的10本样书时,就立即把书带到他病床前,他看着书努力地向我眨了一下眼,然后激动地又喘了起来。我心里明白他一直在惦记这事儿,就跟护工小牛说,这本书是镇宅之宝,就放在他的枕头下吧。一个六十余年坚持不懈、奋力拨开历史尘埃的“治史者”,怎么能躺在病床休息呢?!

三、双耳不聪的“爱乐人”

父亲是因为爱乐,唱合唱,搞歌咏,才走上从事音乐这条路上的。特别是在中央音乐学院作曲系学习之后,养成了广泛听乐、随处分析作品的习惯,我记得小时候常在家里看他捣鼓各种唱机、录音机,很多乐谱上都有他分析的笔迹。父亲原来一直搞西方音乐史研究,家里常放西方古典音乐唱片。在张洪岛先生的《欧洲音乐史》一书中,他就担任了贝多芬部分的撰写,因此在这次告别仪式上,我也选择贝多芬《第七交响乐》第二乐章来为他送行。

他因年轻时患病造成了右耳失聪,多年来他一直依靠左耳听音乐和與人交流。也许很多人都有印象,平时跟他说话,他必会把左耳探向对方。他听音乐的时候更是要把声音放得很大,觉得那样才能听得出东西,听到激动的地方,必会手舞足蹈地哼唱。过去耳聪目明的母亲非常反感这一点,只要是她在家,音响就不能放得很大。久而久之父亲就常常躲在自己办公室里去听,致使很多人认为他很勤奋,一天都在办公室著书立说,实际上在办公室里可以大声音听音乐。

父亲听音乐会也是相当积极的,只要有票,什么音乐会都去,其中合唱和交响乐音乐会是他的最爱。80岁过了以后也经常外出听音乐会,有时一周能听四五场。在这次发病的半年多前,他的另一只耳朵也出现严重的问题,为此他难过了很久,觉得这样下去终有一天再也听不到音乐了,那将是多么痛苦的事!因此他积极地打听人造耳蜗的情况,试图倾其一生积蓄换回以往的听力。

父亲积极地欣赏各种音乐会是跟他早年学习作曲,其后从事近现代音乐史研究以及撰写音乐评论这三样工作分不开的。特别是为了写好1949年后这部分音乐史,更是需要审听大量的音响,结交多位作曲家,例如他與吴祖强、傅庚辰、朱践耳、杜鸣心、徐振民、金湘、瞿希贤等人的交往。

此外,他在教授学生时也比较重视分析作品,学生论文中每一个谱例他都一一对照,认真审听。包括送审的毕业学位论文,凡作品中的谱例他都认真核实、逐个分析。记得那年为了审看一位博士生关于新疆交响乐作品的论文,他让那位同学把所有总谱录音都给他搬来,听了好几天,最终在答辩会上他以有力的证据说明这位同学在分析作品方面所下的功夫。有的谱例没有录音,他也会到钢琴上弹出压缩谱。

他一生都在从事音乐学研究,一生都伏案写作,但他一生都以音乐为重,他的文字永远依附于乐谱,依附于音响,根永远在音乐上。这也是他为什么坚持在2000年后出版的《中国近现代音乐史》第三次修订版等教材一定都加上音响光盘,他希望无论是什么学历层次的学生都应该在近现代作品音响基础上来理解音乐史,以免他们空谈理论,脱离实际。

四、爱读书的“80后”

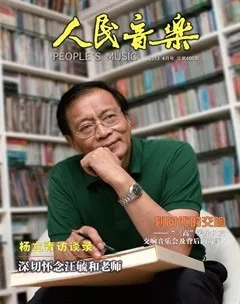

在我家,看不到任何高档家具和华丽装饰,看到的就是书!2001年搬进新6号楼的时候,我们家的装修非常简单且廉价,除了厨房、厕所必备的装修外,就是做了很多贴墙的书柜。即便如此,在父亲办公室里仍然充斥着大量的书籍。父亲和我们每天怡然地生活在这样“图书馆”式的家里,对于我们来NrJItqmUjSFuppcjm5wH9A==说,什么东西也没有书好,也没有书值钱。

父亲的阅读是极为广泛的,除了跟专业相关的各种出版物,还常常阅读多种文学作品。由于几十年失眠,每天半夜必会醒来一次,他就利用这一时间(大约两三小时)进行阅读。为了迅速缓解失眠症状,不敢看专业书籍,一般看《新华文摘》、《作家文摘》等书刊和《收获》、《十月》、《小说选刊》上面的中短篇小说,还有每一年各种畅销的小说,甚至金庸、梁羽生、古龙、黄奕的全套武侠小说,他几乎都看过。他通过对文学发展动态的了解,不断地感悟着我国文化艺术发展的历史及变化,事实上这些对其研究近现代音乐史来说都是极有帮助的。

“80后”是徐振民老师在父亲八十诞辰活动发言时的对他的戏称,不过从與时俱进这一点来看,父亲确实不逊。除了上面所提到他阅读内容之广泛,他还不忌讳在电脑上阅读。父亲是上世纪90年代初开始接触电脑的,当年他还是努力使自己掌握电脑技术,一般小问题老人家都不去麻烦人,而且任何文章、长大的博士论文他都在电脑上审看,丝毫没有因为费眼睛就不看了。后来我给他的很多名著也都是电子版的,他都欣然地去阅读,从未抱怨过电子版如何如何不便,我知道他看重的是阅读的内容而非形式。

近几年他逐渐适应了网上阅读,特别是在写作回忆录的那个阶段,他每天都会跟我讲在网上看了什么,我也时不常地提醒他,别上当!因为他会认真到相信所有人和所有事。

五、谦逊慈祥的“老头儿”

父亲很早就谢顶了,从我有记忆他就是光头,我幼年总在想他是我爸还是我爷爷。从那时起就有很多人称他“老汪”,其实父亲年轻时候长得清秀俊朗,就是谢顶之后也并没有“老头儿”的形象。他自己一直不太在意,也无暇去在意。幽默的母亲常以他的光头开玩笑,很早就称他为“老头儿”。

父亲的脾气特别好,什么时候看到他都是笑眯眯的,似乎没有他生气和着急的事情。2009年他80岁生日之际,他的学生们集资请中央美院壁画系的王芳老师为他作画,王老师第一次见到他,就被那双眯成缝的眼睛征服了。我和哥哥从小到大很少看到父亲生气,无论我们俩怎么淘气,父亲也很少批评,更不会打骂我们,总是和颜悦色地跟你谈心、商量。我们长大后越来越感到我们家就是一个充满着“爱的教育”的典范。

“谦逊”这个词用在他身上一点不为过,他对同事、对学生、对家人、对每一个接触过他的人都没有任何高傲的态度。虽然很多人尊他为“泰斗”、“宗师”,但在他眼里谁说的对就听谁的。特别是他对待后辈,对待下属没有求全责备,更多的是帮助。很多朋友都特别喜欢我们的家庭氛围。特别是父亲的平易近人,母亲的善解人意使得我们家常常是学生们的“图书馆”、“大食堂”,很多学生愿意将自己的想法告诉他,以此得到他的帮助和鼓励。他们都会觉得汪老师就像“父亲”一样,总是用那双温暖的大手呵护他们。

父亲和蔼慈祥的背后并不是不着急、不生气、不烦恼,他是那种把一切深埋在内心的人,他会替别人打抱不平,但不会为自己多考虑。我和汤琼因为日常工作繁忙拖延了写作博士论文的时间,他看在眼里急在心里,又不愿意给我们过多的负担,有时半夜醒来会给我发一个短信,让我们内心都特别觉得对不起他。

母亲患阿尔兹海默症多年,对父亲的工作、生活、情绪影响极大!但他除了耐心伺候以外,始终认为母亲是能听明白他的话,即使有时他的劝说被母亲理解反了,他也依然这样认为。他每次外出开会,总是到了驻地立即拨一个电话给我,问候母亲是否找他,并让我转告母亲他开几天会,哪一天回家。事实上母亲早已听不懂这些(甚至连最后父亲住院、去世都无法理解、知晓),但他却从未疏忽过一次。父亲这次患病住院最初阶段,我曾跟他汇报,母亲一切正常,让他放心,他当时眼含着热泪激动地注视着我……

是的,我们一家人从来没有分开过,虽然今天的饭桌上再也听不到他温和的笑声,吃不到他烹制的苏州美味,但我们心中都保存着那美好温暖的回忆,那是他留给我们最珍贵的遗产!

我是父亲的女儿,也是他的学生,从附中到博士,我的每一篇文章都是父亲亲自督促、指导过的。很多人问父亲怎么给我上课,我说,和其他学生一样,该怎么上就怎么上。事实上,当我从事中国近现代音乐史教学后,我们几乎天天都会讨论专业问题,每每看到他熠熠有神的目光,我知道,我就是他的希望!我们也经常互相审读论文,交换研究资料。最初是我把论文交给父亲,父亲提出意见;这些年是父亲每写完一篇文章,必会在废纸上打印出来让我提意见,我也毫不客气地直接在文稿上批改,然后他再去做修改。现在回想起这一切,有一种泡在蜜糖罐里的幸福感,谁身边能拥有这样一位老师?谁又能拥有这样一位慈祥的父亲?!我别无选择,继承父业,踏踏实实地搞好音乐学研究,用诚实的文字、真诚的语言回报他老人家!

我看到中央音乐学院王府院中那几株百年老槐,就会想起父亲在世时候的音容笑貌,亲切温暖。他像百年老槐那样用一生的爱、一身的学问、一辈子的著作为我们遮荫、为这所学校添香,为中国音乐史事业撑起一隅天地。我们将永远铭记他的教诲、他的庇护!

注:本文题目是我将父亲的英德比拟为百年老槐,“翠盖如云”出自常玉民《老槐咏》,“铁枝”是对槐树老枝的比拟,而“拳挚”是“诚挚”的意思。

蒲方 中央音乐学院音乐学系教授

(责任编辑 荣英涛)