大学生职业发展教育实施效果研究

——基于河南省20所本科高校的调查

田 晶

商丘师范学院教育科学学院,河南商丘,476000

随着社会的不断发展,对人才的需求及对大学生职业素养、职业技能的要求也日渐提高。为了顺应这一趋势,切实提高教育的针对性和实效性,高等学校不断丰富与加强大学生职业发展教育,以满足社会对人才的需求和学生自身成才的需要。在多年的改革实践中,大学生职业发展教育取得了一定的成效。但是,已有研究成果表明,目前我国的职业发展教育状况不容乐观。

为了了解河南省高校职业发展教育的实施状况,以利于在今后的职业发展教育实践过程中更有针对性地开展工作,笔者有针对性地对河南省职业发展教育的实施效果进行了调查。

1 调查对象与方法

本研究旨在了解大学生职业发展教育的实施效果,而非从大学生职业发展教育的机构设置、师资队伍建设和课程设置角度进行研究。因此,本研究对大学生职业发展教育的对象即在校大学生进行了调研,了解来自学生所感受到的职业发展教育的实效。

本调查以问卷调查为主,选取河南省20所普通本科院校进行问卷调查,面向学生发放问卷600份,回收问卷578份,回收率96.3%,有效问卷552份,有效率95.5%。

以下是调查样本的基本情况:调查对象中女生289人,占52.4%;男生263人,占47.6%。其中大一学生144人,占26.1%;大二学生187人,占33.9%;大三学生137,占24.8%;大四学生84人,占15.2%。

在问卷调查过程中,辅以访谈调查,选取30名学生进行了深度访谈,以便了解学生更真实的体会与感受。由于访谈条件有限,并未在问卷调查的20所院校中逐一选择访谈对象。接受访谈的30名学生中多数为笔者所在高校的学生,对这一部分学生采取了面对面的访谈方式。对13名来自河南其他高校的访谈对象,多采取电话或者网络的方式获取访谈对象的一些观点。

2 调查结果与分析

调查问卷主要涉及以下几个方面问题:自我认识与目标设定、职业发展与规划、对工作世界的认识程度、求职择业技巧。对有效问卷进行数据采集、录入后,使用SPSS 19.0软件对所得数据进行统计处理与分析。对于单一的分析结果无法直接对现实现象进行判断的问题,合并相关问题一起进行分析,并结合访谈结果对现象进行进一步解释,以显示真实情况。

2.1 关于自我认识与目标设定

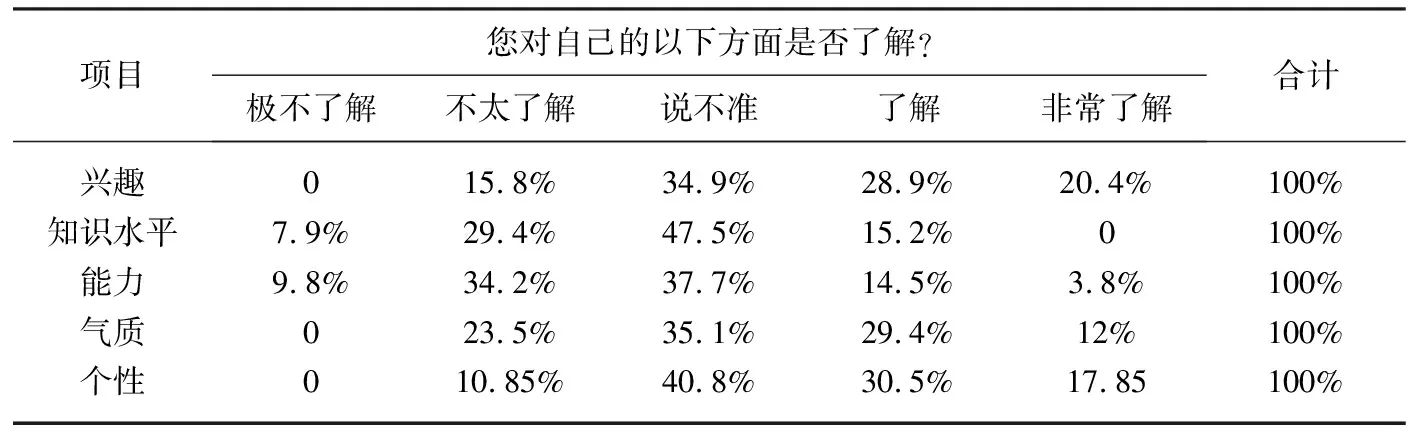

关于自我认知程度的调查,从兴趣、知识水平、能力水平、个人气质、个人的个性特征五个方面进行展开,从调查结果(表1)看,调查对象对自我的认知情况不容乐观。对于个人兴趣,调查对象对自己有比较多的了解,选择“了解”或者“非常了解”的达到49.3%。有41.4%的学生认为自己了解或者是非常了解自己的气质类型,有48.35%的调查对象认为自己了解或者非常了解自己的个性特征。但是,对于自己能力水平的了解程度,只有18.3%的调查对象选择了解或者是非常了解,而只有15.2%的学生觉得了解自己的知识水平。

表1 关于自我认知的调查

调查结果显示,33.4%的被调查者对自己在大学里为什么而学习感到茫然,说明被调查者学习目标不明确。这一数值在大一新生中达到47.8%,大二为29.9%,大三为20.3%,大四为38.5%。可以看出,学习目标不明确这一问题在大一学生中非常突出,说明大一学生还不能很好地适应大学的学习和比较松散的管理制度,没有了像中学老师那样的督促,没有了升学的压力,逐渐找不到努力的方向。这一数据随着年级的升高而有所降低,说明学生靠自己的自我调试,逐渐适应了大学的学习生活,也慢慢地有了自己的目标,但是一定是付出了时间的代价。关于大四学生被调查者中这一数据的升高,可以解释为面对大学生活的结束,凡是不考研的学生慢慢地有了惰性,不愿意再过多地努力学习,而是以一种消极的态度面对毕业。

有43.9%的被调查者对近期自己最应该达成的目标是什么不能给出明确的选择,说明很大一部分学生不仅没有长期的人生规划与远景目标,连近期目标都不甚明确。对于毕业后是选择工作还是考研,只有42.5%的被调查者能给出一个明确的选择,而其他57.5%的学生还处于模棱两可的骑墙态度。

2.2 职业发展与规划

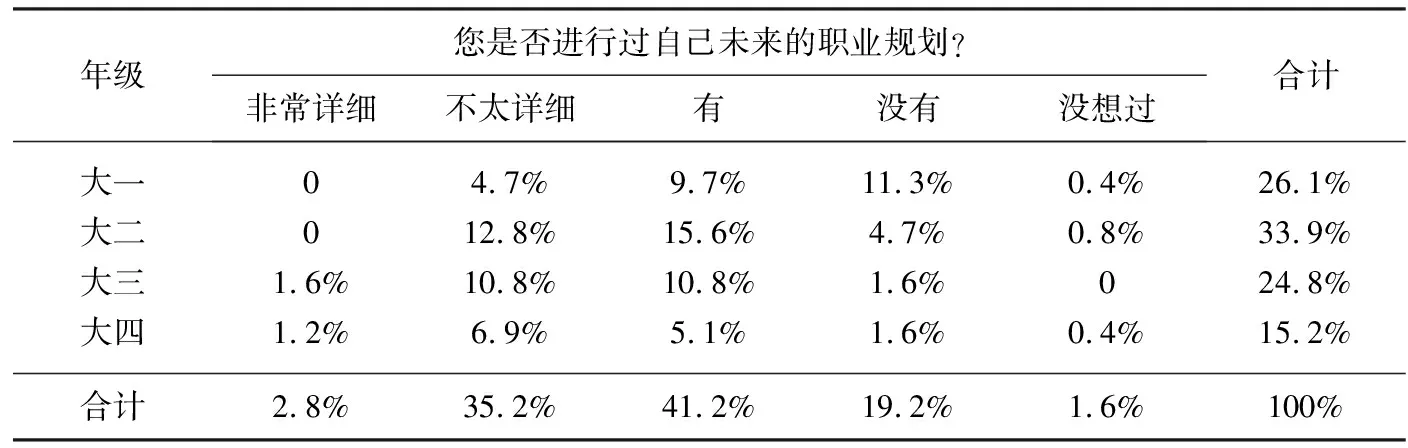

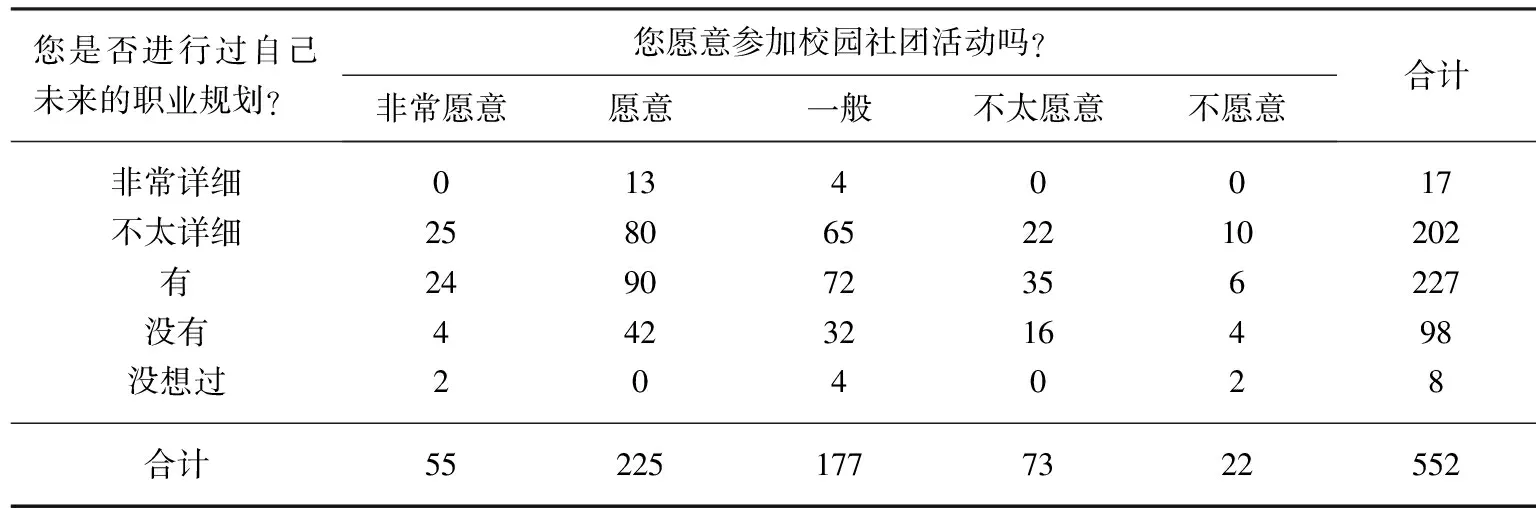

关于“您是否进行过自己未来的职业规划”这一问题,如表2所示,20.8%的被调查者选择了“没有”和“没想过”,而41.2%的被调查者对于人生规划仅仅是达到“有”这个程度,却并不具体。通过交叉表数据分析显示,对于职业规划,一年级学生中有很大一部分没有考虑过,随着年级的升高,大二、大三和大四学生有职业规划,或者是有详细职业规划的比重逐渐升高。

表2 是否进行职业规划的调查

兴趣是认识活动的巨大动力,凡是卓越的科学家都是因为对自己所学或所从事的专业具有浓厚的兴趣,才能在自己的专业学习或研究领域里不断努力,从而取得成功。对于是否喜欢自己现在的专业的调查中(表3),有12.1%的学生选择“不喜欢”或“不太喜欢”,而这一选择在被调查者中,大一是14.9%,大二是12.6%,大三是7.9%,可以看出随着专业学习的不断延续,随着教师的引导、学科竞赛的举办以及各项专业课的学习,越来越多的学生会逐渐喜欢上自己的专业,逐渐形成自己的专业兴趣。而这一数据到了大四又上升为12.8%,也从一个侧面说明了目前就业压力加大,导致学生对所学专业的社会效应产生质疑。

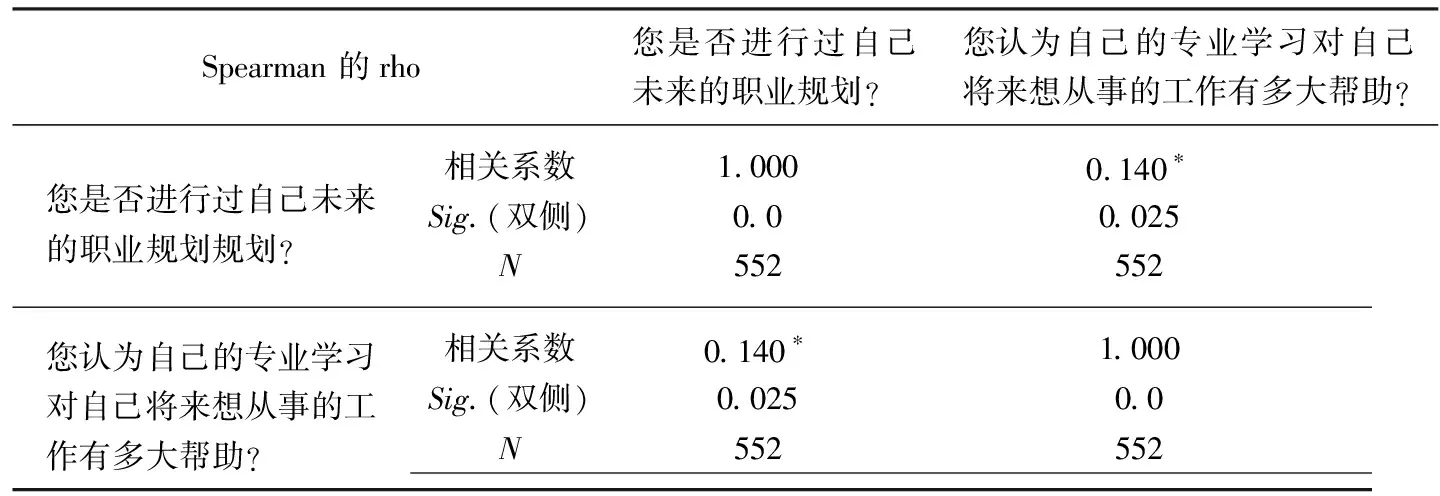

高等教育是基础教育之后的专业教育,因此专业的学习从某种程度上应对学生今后的职业产生一定的影响。对于专业学习对自己将来想从事的工作能有多大帮助这一问题的调查中,认为“一般”、“没太大帮助”或者“没帮助”的占调查对象的36.6%,这从一个侧面说明了调查对象对今后的职业发展与自己的专业学习之间的关系并没有一个正确的认识。通过表4的相关性分析,可以看出职业规划与学生在校期间对自己所学专业的态度的相关性是显著的。也就是说,要想使学生以正确的态度面对专业学习,就要使他们对今后的职业发展有一个清楚地认识,这样才能够生成专业学习的动力,促进专业学习的有效进行。

表4 是否进行过职业规划与对专业的认识之间的相关性

注:*在置信度(双测)为0.05时,相关性是显著的。

但是,仅仅有专业兴趣还不是取得好的学习效果的充分条件,学习习惯的养成以及学习方法的掌握可以使学习事半功倍。在调查中发现,有15.2%的被调查者认为自己的学习习惯“好”,其余84.8%的被调查者都不能给出肯定的回答。而对于学习方法是否有效,只有20.2%的被调查者给出肯定回答。因此,为了能很好地促进学生的专业学习,为今后的职业生涯打下坚实的基础,就需要从学生的需要出发,帮助学生了解自己在学习中的不足,并引导学生学会学习。

2.3 对工作世界的认识程度

对于“目前社会上存在哪些跟自己的专业相关的工作”这一问题的调查,只有12.1%的调查对象选择了“了解”或“非常了解”,其他同学都是不甚清楚。对职业类型的无知,必然无法以职业发展来引领自己在大学期间的学习与生活。

关于创业问题也是不容乐观,虽然国务院在2011年就下发通知,要求各个高校要广泛开展创业教育,积极开发创新创业类课程,完善创业教育课程体系,将创业教育课程纳入学分管理。积极推广成熟的创业培训模式,鼓励高校毕业生参加创业培训和实训,提高创业能力。但是,关于“您毕业后是否会自主创业”这一问题,有8.7%的调查对象选择“想过并且有具体的计划”,24.4%的调查对象选择“想过但是没有具体的计划”,10.3%的调查对象选择了“不清楚”,25.2%的调查对象认为自己“有可能”会自主创业,而31.4%的调查认为自己自主创业的“可能性不大”。

由图1可以看出,对于实现自身价值所需要的重要素质与能力的看法,呈现比较集中的选择。按照选择人数的百分比进行排序,可以看出,“责任感”这一素质排在第一位,与人交流、与人合作、解决问题能力、诚信、自我学习能力等紧跟其后,在位列前十位的各素质中,学历排到最后一位;而信息处理能力、外语应用能力、数字应用能力和专业技术等级证书这些目前大学教育比较重视且实施得比较好的人才培养目标都排在了后几位。现实情况与个人诉求之间的差距,说明被调查对象非常渴望大学能够给他们一些切实需要的教育。

图1 对自身职业发展应具备的素质、能力的看法

2.4 求职择业技巧

被调查对象中,只有18.5%的学生知道求职材料应该准备哪些内容,而这些学生基本上是大四学生。大四学生由于进入求职阶段,信息来源多元化,可以从学长、同学或者是老师那里得到有关毕业求职的相关信息。但是,即便是面临毕业求职,知道求职材料应该如何准备的人数也只占到被调查的大四学生的75.7%。

对于搜索就业信息与获取职位的方式,调查结果如图2所示:71%的学生打算通过网络,67.8%的学生倾向于通过校园招聘会,45.65%的学生选择了通过人才市场。某公司人力资源部门负责招聘的人员认为,不要在网上漫无目的地乱投简历,也不要东奔西跑地去招聘会碰运气,效果都不好,而且既浪费了时间,也耗费了自己的精力。好工作不多,但想做的人却成千上万。最直接、最有效的方法是了解想去的单位的地址和联系方式,直接与公司人力资源部的招聘人员进行沟通。但是,从图3可以看出,愿意直接向有意愿的单位推介自己的比例在调查对象中只占到14.3%。可以认为,大学生虽然获得好的职位的意愿很强烈,但是却较少采取这种对个人素质与能力要求较高的直接推介自己的方式去获取就业信息以及获得职位。说明学生所接受的高等教育没能给他们选择的勇气和面对失败的从容的心理状态。

图2 拟获得就业信息与求职的途径

求职过程有一个非常重要的环节是面试,能够进入面试的同学往往是已符合用人单位的基本条件,因此,面试时的表现往往决定了求职的成功与否。调查中,关于是否了解面试技巧和注意事项这个问题,选择非常了解的只占调查对象的8.9%,有63.7%的学生对该问题“不太了解”或者是“不了解”。

2.5 课余生活与人际交往

表5显示,只有17.9%的学生“不太愿意”或者“不愿意”参加校园社团活动,被调查者中对社团活动持肯定态度的大一学生为64.2%,大二学生为48.3%,大三学生为40.6%,大四学生为35.9%,这一数据呈下降趋势,反映了学生在参加社团活动上的心理状态。大一刚到一个环境,对一切都感到新鲜,很愿意接触一些以前未曾有过的体验,而参加社团活动就成为大学生在学习之余体验大学生活的一个很好的方式。

调查发现,是否进行过自己未来的人生规划对参加社团活动的意愿有一定的影响。在调查对象中,有不同程度职业规划的446人中,只有73人“不太愿意”或者“不愿意”参加社团活动,占16.4%。说明是否有人生规划不仅会影响到专业学习,还能对课余时间的安排与分配,以及对自己多方面能力提高的诉求的大小产生重大的影响。

表5 人生规划与社团活动的关系

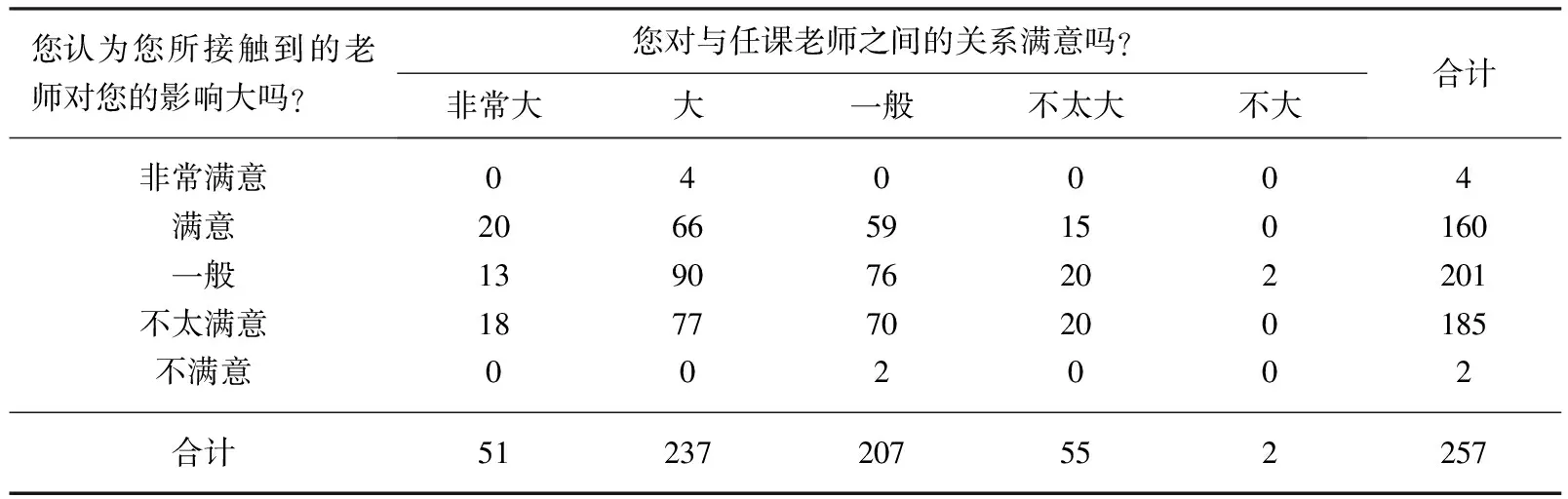

调查数据显示,被调查者中只有42.4%的人能够较好地调试自己的心理压力,说明有一半以上的被调查者在遇到压力时不能很好地进行自我调试,需要来自外界的帮助。当遇到自己无法缓释的心理压力时,被调查者中51.4%的希望得到朋友的帮助,16.3%的希望得到同学帮助,17.1%的希望得到家人帮助,而只有7.8%的希望得到老师的帮助。这说明教师作为一个成年人或者是长者,并未获得学生发自内心的认可,从而不愿与老师进行过多的心理交流。师生关系是高校诸多关系中最重要的关系,直接影响教学效果,它对学生的学习、性格、心理健康的影响是全面而深刻的。良好的师生关系是使教学产生效能的关键,是有效教学的基本保障。而对于任课教师的满意度调查,只有29.6%的被调查者认为是“满意”或者“非常满意”。而在那些对师生关系感到“不太满意”或者“不满意”的187个被调查者中,有95个认为所接触到的老师对自己的影响“非常大”或者“大”。这一数据反映出大学老师在学识、做人方面都能够充当学生的表率,是比较令人满意的,从一个侧面也反映出学生愿意与老师进行深入交流。而对于“你是否愿意与除了辅导员之外的其他老师有比较深入的交往”这一问题,有64.2%的被调查者表示“非常愿意”或者是“愿意”,这一数据更是反映了学生与老师交往的意愿,希望从老师那里获得更多的指导与帮助。

在被调查者中,有49%希望老师在课程学习方面给予指导,有72.4%希望老师能够指导实践训练,有45.5%希望老师给予科研训练方面的指导,有38.1%希望老师能够帮助掌握正确有效地学习方法,有52.9%希望老师能够帮助自己进行生涯规划,有37.4%的希望老师能对自己的人际关系有所指点,有36.6%希望能与老师多多交流以形成正确的人生观与价值观,有73.2%的希望老师能给与就业方面的指导。

表6 师生关系的认可度

3 结 论

3.1 注重职业生涯理论的传递

职业生涯理论包括职业选择理论、职业生涯发展理论、职业锚理论等[1]。这些相关理论是学生进行职业生涯规划的坚实基础,有了正确的理论指导,学生就会更深刻地认识到树立目标、进行自我规划对自己的一生发展的重要性,从而能够积极主动地进行自己的职业生涯规划。自教育部2007年下发《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》的通知以来,各类高校相继开设了大学生职业发展与就业指导课。但是该课程建设仍然处于初级阶段,教学内容缺乏科学、规范、系统的设计;教学方法单一,缺少实践教学项目的设计,体验式教学严重不足;师资培训意识不强,师资队伍专业化水平低;教学评估和监督环节缺失。如何扭转这一被动局面,关键是突破传统实践教学的羁绊,树立“全程化”实践教学理念[2]。

3.2 加强对学生职业心理的测评

改造世界基于对世界的认识,而认识自己是更好地认识世界的前提。知识的学习活动是一种复杂的认识活动,要求大学生在短时间内获得并储存大量信息,而且还要为今后知识的更新奠定基础。大学的教学方式形式多样,比中学阶段更为宽松,大学生如果没有明确的学习目标,就会在茫然中虚度光阴。因此,大学生职业发展教育的一个非常重要的内容就是要帮助学生认识自己。对学生尽早实施职业心理测评,有助于学生发现自己的优势与不足,在面对今后职业发展中的机会与威胁时,能够很好地选择适合自己的道路。

3.3 引领学生认识工作世界

当前,从基础教育到高等教育都在强调要与实践相结合,之所以如此强调,就是因为当前的学生缺少的不是知识的学习与能力提高的机会,而是对社会的认识和融入社会的本领的获得。现在的大学虽然不再是象牙之塔,但是学生由于课程学习负担重,与社会接触还是不够。学生的生活与真实的社会竞争与职场压力距离太大。因此,大学生职业发展教育一个非常重要的任务就是要引领学生认识真实的工作世界,知道自己的专业与哪些职业有关,知道用人单位看重求职者的哪些职业核心能力。

3.4 有针对性地开展职业发展教育

不同年级、不同发展阶段的大学生,对问题的认识是有差异的。当然,对于职业生涯规划的制定以及职业准备期内的目标设定也是不同的。由于高校职业发展教育具有全程性、阶段性的特点,针对处于不同发展阶段的学生,职业发展教育的侧重点应当有所不同[3]。针对大一学生,主要任务是帮助他们自我认识,树立正确的学习观,初步认识生涯发展规划的重要性,树立正确的职业价值观,提高基本素养;针对大二、大三学生,主要任务和内容是帮助他们自我拓展,培养他们的责任感、使命感,从而树立正确的成才观和事业观;针对大四学生,则是帮助他们自我发展,树立开拓务实的职业观、创业观和择业观,同时要注重求职择业技巧的传授与训练。

3.5 拓宽大学生职业发展教育的视角

高校大学生职业发展教育工作要实现教育部“全程化、全员化、信息化、专业化”的要求,首先应该创新现有的工作体系,加强制度建设和创新,形成新的工作模式[4]。有的高校没有完备的、健全的职业发展教育组织,缺少专业的教师的指导,就业指导课程的开设流于形式,使得大学生对职业的认识不够,对自身的认识不够,从而在整个大学学习过程中学习目的性不强、方向性缺失,不知道如何选择适合自己的职业,更无法去适应职业需求。因此,各高校大学生职业发展教育工作不应该千篇一律,职业发展教育工作体系需要有所创新,需要找到适合学校自身实际情况的职业发展教育新途径与新视角。

参考文献:

[1]雷五明,赵北平.大学生职业发展教育的内容与实施[J].中国青年研究,2006(5):86-88

[2]李月云,王德玉.试论大学生职业发展与就业指导课程实践教学体系的构建[J].宿州学院学报,2013(1):93-96

[3]赵北平.论高校职业发展教育的内容及实施途径[J].武汉理工大学学报:社会科学版,2007(4):494-496

[4]刘吉吉.大学生职业发展教育工作体系创新研究[J].理论月刊,2007(5):186-188