广东省温泉旅游地空间结构及演化发展

樊亚明,徐颂军

(1.华南师范大学地理科学学院,广东广州510631;2.广东省旅游发展研究中心,广东广州510630)

作为全国温泉旅游发展最快、最成熟的地区,广东温泉旅游已成为业界的重点研究对象. 相关研究主要集中在温泉资源开发与利用[1]、温泉旅游地开发模式[2]及影响因素[3]、温泉旅游客源市场[4]、温泉旅游地经营与管理[5]等方面. 但对温泉旅游地的空间结构及演化发展的研究尚少,王冠贤等[6]通过分析从化新旧温泉旅游地特性,探讨了温泉旅游地空间竞争的特征、主导因素和应对策略;张玲等[7]在分析温泉旅游地空间竞争主要影响因素的基础上,提出广东温泉旅游地发展的3 种趋势:休闲度假旅游、休闲度假与会议复合型旅游、温泉饭店. 而旅游地空间分布特征及其演化发展规律对区域旅游发展及空间布局具有重要的现实指导意义,一直以来是研究的热点[8-15]. 本文以广东省温泉旅游地为研究对象,对其空间结构及演化发展进行系统分析与研究,以揭示广东省温泉旅游地的空间分布规律和演化发展的特征与动力机制,为广东温泉旅游资源开发利用和温泉旅游地的开发建设、优化布局、可持续发展提供重要参考,同时也为全国温泉旅游地的优化发展提供借鉴与参考.

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

温泉旅游地数据以广东省温泉行业协会最新统计数据为基础,并经实地调研、网络查询和电话核查确认,截至2011年底,广东省有温泉旅游地125 处,除东莞市,各地级市均有分布. 温泉资源点数据来源于广东省国土资源厅最新温泉地热资源普查结果. GIS 空间分析的工作底图采用广东省国土资源厅制定的《广东省地图》(行政区划版1 ∶250 万,2009),通过ArcGIS10.0 数字化建立基础底图. 各温泉旅游地在GIS 基础底图上精确定位,进行空间分析.

1.2 研究方法

借助GIS 空间分析工具和调查问卷,采用数学地理方法、最邻近指数和Voronoi 多边形变异系数对温泉旅游地的空间分布类型进行量化测度与检验;利用地理集中指数、洛伦茨曲线对温泉旅游地的集中程度和均衡度进行测度;利用ArcGIS 软件进行空间密度分析、数理统计、空间查询和空间叠置分析等方法对温泉旅游地空间演化发展及其动力机制进行研究.

2 广东省温泉旅游地空间结构

温泉旅游地的空间结构特征可从空间分布类型、空间分布均衡性以及空间分布密度等3个方面进行深入研究与探讨.

2.1 空间分布类型

在区域尺度上,通常将旅游地近似成点状目标[8,11]. 点状目标一般有随机分布、均匀分布和集群分布3 种空间分布类型. 目前测度点状目标空间分布的方法主要有:(1)最邻近点指数[10];(2)空间洛伦茨曲线[13];(3)基于点状目标产生的Voronoi多边形面积变异系数[16].

最邻近指数(R)是以随机分布的状况作为一种标准去衡量点状目标的空间分布. 每个点状目标与其最邻近点状目标之间欧氏距离的平均值ˉd,即为该地理空间中点状目标的平均最邻近距离(简称最邻近距离). 均匀分布的最邻近距离最大,随机分布次之,集群分布的最小. 当点状目标为随机分布时,其最邻近距离为理论最邻近距离,用公式表示为:

式中,A 为区域面积,n 为点状目标个数. 最邻近指数为实际最邻近距离与理论最邻近距离之比,即:

当R=1 时,点状目标呈随机分布;当R >1 时,点状目标趋于均匀分布;当R <1 时,点状目标趋于集群分布.

运用式(1)计算广东温泉旅游地空间分布的理论最邻近距离为:

式中179 812 指广东省的国土面积(km2). 经Arc-GIS 软件量测分析得到实际最邻近距离ˉd =15.46 km,故最邻近指数R≈0.82 <1. 说明当前广东省温泉旅游地在空间上表现为集群分布.

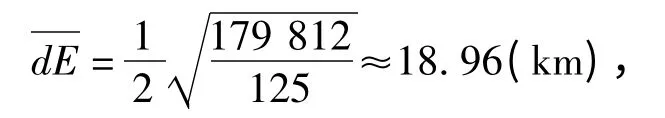

采用测算Voronoi 多边形的面积变异系数(CV值为Voronoi 多边形面积的标准差与面积平均值之比)的方法检验结果. DUYCKAERTS 认为当点状目标为随机分布时,Voronoi 多边形的面积变异系数在33%~64%之间;当点状目标为集群分布时,变异系数大于64%;当点状目标均匀分布时,变异系数小于33%[17]. 以广东125 处温泉旅游地为发生元,在ArcGIS 中生成普通Voronoi 多边形(图1),经过空间量测分析,其CV 值为102.64%,结果验证了广东温泉旅游地呈空间集群分布的态势.

图1 广东省温泉旅游地Voronoi 图Figure 1 The Voronoi diagram of hot sping resorts in Guangdong Province

2.2 空间分布均衡性

2.2.1 空间分布的集中程度

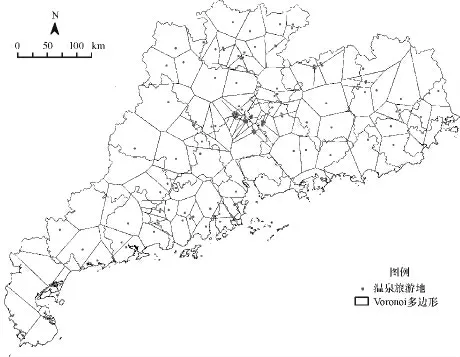

地理集中指数是研究某地理对象在地域上集中程度的重要指标,对广东温泉旅游地分布的集中程度进行定量分析. 其计算公式[18]为:

式中,G 为地理集中指数,xi为第i个区域的温泉旅游地数量,t 为温泉旅游地总数,n 为区域总数. G 值越大,则分布集中程度越高;当125 处温泉旅游地平均分布时,地理集中指数=21.82 最小. 而实际上,运用式(3)计算所得地理集中指数G =30.11.谢志华等[11]研究中国资源型景区的地理集中指数为21.44,刘国明等[12,14]研究中国国家级水利风景区和国家森林公园的地理集中指数分别为21.83 和20.19. 以上数据表明广东省温泉旅游地空间分布的集中程度较高.

2.2.2 空间分布均衡程度

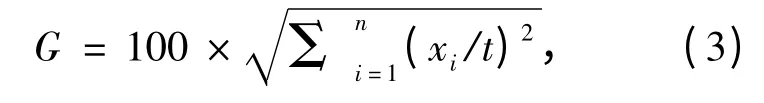

不平衡指数反映了研究对象在不同层级或不同区域内分布的齐全程度或均衡程度. 采用罗伦兹曲线计算集中指数的公式[19]:

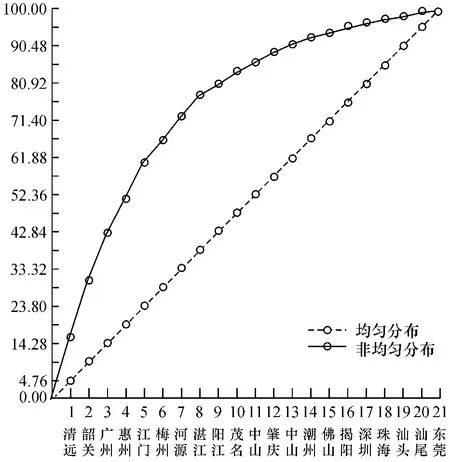

式中,n 为地市数量,即n =21,Yi为各市温泉旅游地数量占全省的比重从大到小排序后,第i 位的累计百分比. 不平衡指数S(0,1),当S =0,表明均衡分布在各地市中;当S =1,表明全部集中分布在一个市域里. 经过计算,不平衡指数S=0.524,表明广东温泉旅游地在市域尺度上分布极不均衡.

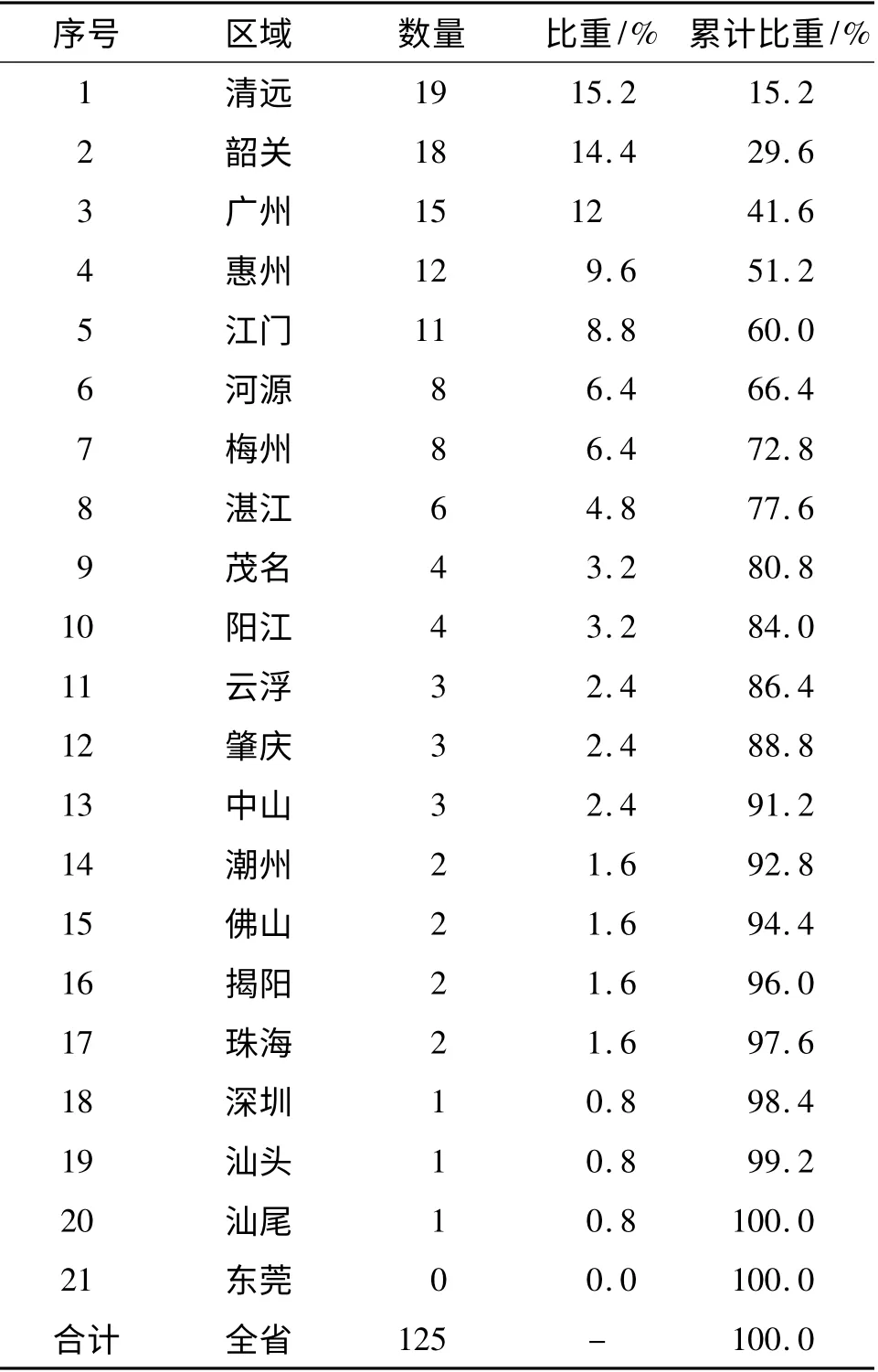

同时,根据广东省温泉旅游地空间分布统计数据(表1),采用空间洛伦兹曲线研究广东温泉旅游地分布的均衡程度. 结果表明,洛伦茨曲线呈典型的上凸形式(图2),其空间分布上表现出显著的非均衡集中分布特征. 表1 中清远、韶关、广州、江门、惠州等地分布的温泉旅游地数量占全省的60%.

表1 广东省温泉旅游地空间分布统计Table 1 The spatial distribution of hot spring resorts in Guangdong Province

图2 广东省温泉旅游地空间分布的洛伦茨曲线Figure 2 The lorenz curve of spatial distribution of hot sping resorts in Guangdong Province

2.3 空间分布密度

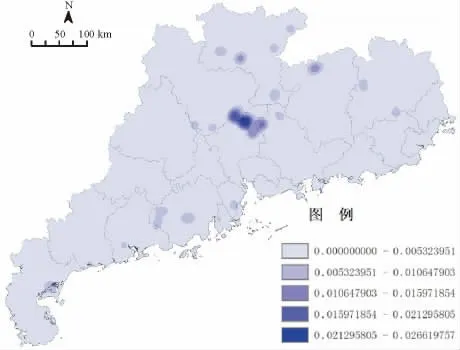

利用密度分析工具(ArcGIS 10.0)对125 处温泉旅游地进行密度分析,发现广东省温泉旅游地平均密度为0.069个/100 km2(图3). 广东温泉旅游地分布的高密度地区主要在珠三角区域和粤北山区. 其中分布密度最高的地区位于广州北部的珠三角和粤北山区交界地带,即从化、增城、龙门、佛冈等地出现温泉旅游集聚发展态势;其次粤北的韶关、粤东的河源以及珠三角(如江门)等地分布密度较高;而粤西、粤东地区分布密度较低.

图3 广东省温泉旅游地空间分布密度Figure 3 Density of spatial distribution of hot sping resorts in Guangdong Province

3 广东省温泉旅游地演化发展特征与动力机制

3.1 演化发展进程与特征

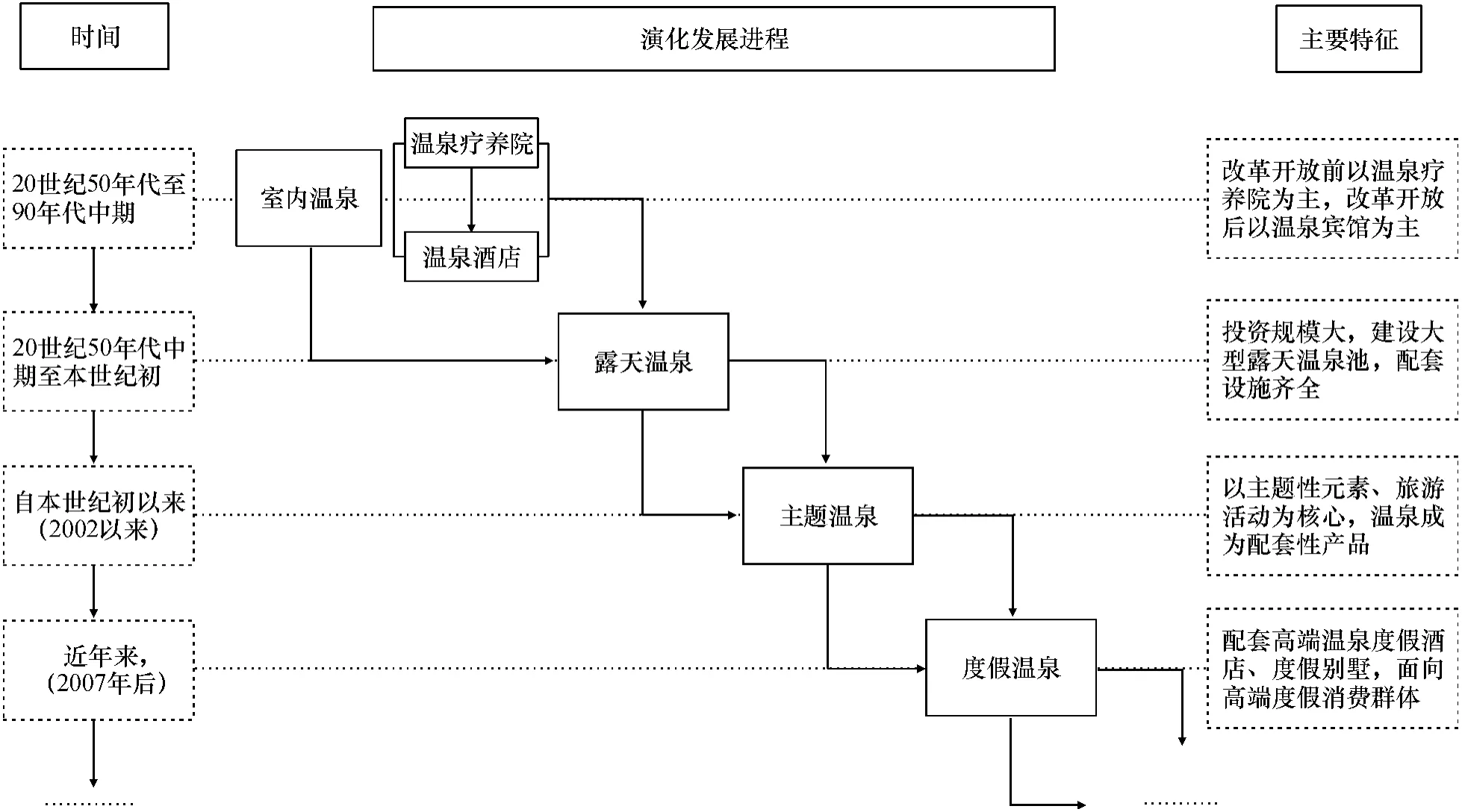

温泉资源开发利用历史悠久,不同国家和地区其演化发展进程和特征各异. 山村顺次[20]从功能上把日本温泉旅游地划分为疗养型、观光游憩型及中间型,指出日本温泉旅游地逐渐由疗养型向观光游憩型发展. JOHN[21]则将美国温泉旅游地划分为3个发展阶段:作为印第安人的圣地利用阶段、早期欧洲移民的医疗保养阶段和目前的健康休闲发展阶段. 刘家明[22]、王华等[23]认为我国温泉旅游度假区经历了早期的温泉疗养院、第一代温泉旅游度假区(改革开放后到20 世纪90年代中期)和第二代温泉旅游度假区(20 世纪90年代后期至今)等3个阶段. 而黄向等[2]则以改革开放为界把我国温泉旅游地划分为2个发展阶段,改革开放前以温泉疗养院为主,改革开放后又细分为室内温泉和露天温泉2个小阶段.

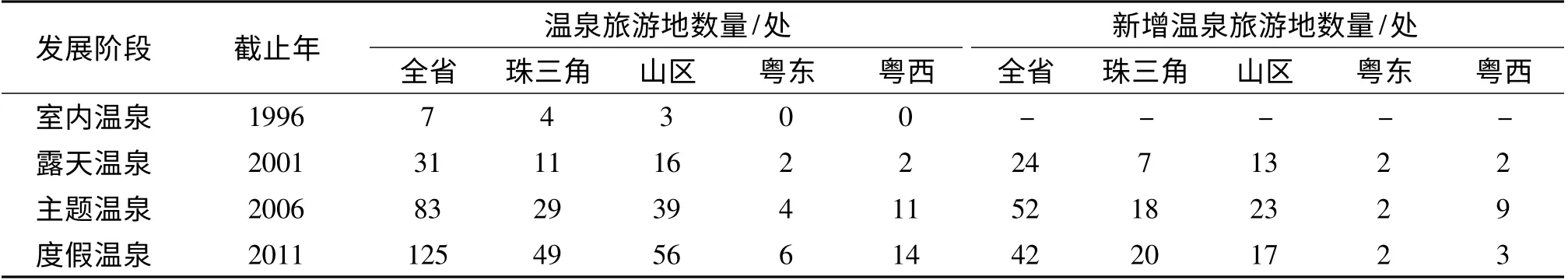

根据广东省各时期温泉旅游地发展特征将其划分为室内温泉、露天温泉、主题温泉和度假温泉4个发展阶段(图4). 对各阶段温泉旅游地的数量、发展及空间分布情况相关统计分析结果见表2.

图4 广东省温泉旅游地演化发展进程Figure 4 The evolution and development process of hot sping resorts in Guangdong Province

表2 广东省温泉旅游地不同发展阶段空间分布统计Table 2 Statistics of hot spring resorts in different stages in Guangdong Province

广东温泉旅游地演化发展具有以下特征:

①室内温泉阶段,缓慢发展. 温泉旅游地总体规模不大,数量较少,珠三角4 处,粤北山区3 处.改革开放前以温泉疗养院为主,如从化温泉宾馆等.改革开放后,以温泉酒店为主,如中山温泉宾馆、清远银盏温泉等.

②露天温泉阶段,快速发展. 以1997年恩平金山温泉的开业为标志,其主要特征是投资规模大,开创性地建设了大型露天温泉池,旅游设施及项目配套齐全,注重环境营造. 这一阶段温泉旅游地主要在江门、珠海、清远等珠三角区域快速发展,全省新增温泉旅游地24 处,其中珠三角地区7 处,粤北山区13 处. 如恩平金山温泉、珠海御温泉等.

③主题温泉阶段,全面发展. 在旅游业大发展背景下,广东温泉旅游地开发建设进入全面发展阶段,全省各地新增温泉旅游地52 处,其中珠三角地区18 处,粤北山区23 处,粤西地区9 处,粤东地区2处. 其主要特征是以主题文化、活动、娱乐等元素为核心的“温泉+X”开发模式,注重“X”主题的选择,重视温泉环境的主题化设计和主题项目设施的配套,温泉成为配套旅游产品,追求提供游客多样化主题旅游活动体验. 锦江动感温泉、森波拉火山温泉等是这一时期典型代表.

④度假温泉阶段,巩固发展. 度假旅游和旅游地产的大发展促使大型投资集团涉足温泉旅游地开发,珠三角及其周边区域涌现一批配套高端的温泉度假酒店及别墅、面向高端消费群体的大型温泉旅游地,如御临门温泉、地派温泉、锦绣香江温泉等.全省新增温泉旅游地42 处,其中珠三角区域20 处,粤北山区17 处,粤西地区2 处,粤东地区3 处,继续保持快速发展态势.

3.2 演化动力机制探讨

资源条件与区位条件是旅游度假地选址的两个重要因素[24]. 王华等[3]指出温泉旅游地开发成功的前提是合理的区位选址,并主要受温泉资源综合素质、客源市场与交通条件和区域经济发展水平等3个必要条件和空间集聚与竞争、自然与人文景观环境等2个限制条件以及决策者行为影响. 考察广东省温泉旅游地空间演化发展进程与特征,发现其在受资源禀赋条件、客源市场条件的驱动影响同时,受交通条件变革和旅游消费市场变化的驱动影响也较大.

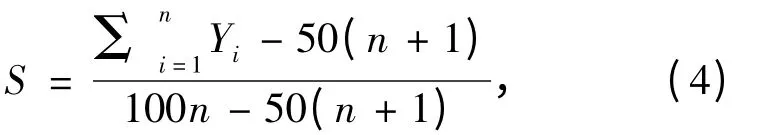

3.2.1 资源禀赋条件是温泉旅游地演化发展的基础

温泉资源禀赋条件主要包括温泉资源的空间分布和储量大小.温泉作为一种非遍在性的资源,其空间分布具有明显的地域性和地带性特征. 广东温泉资源分布广泛,全省已发现温泉317 处,其中温泉自流点281 处,隐伏地热区36 处,数量上仅次于西藏、云南,居全国第3 位[25]. 除东莞市外,全省地级市均发现有温泉,但各地分布极不均衡,差异十分明显(图5). 温泉资源的空间分布是温泉旅游地空间演化发展的物质基础,没有温泉资源分布,温泉旅游地就无从发展. 温泉资源富集区域往往是温泉旅游地集中分布的区域,但目前一些温泉资源过度开发的地区如河源、从化、增城和惠州龙门等,未来温泉旅游地的发展空间有限,而湛江、茂名、梅州等温泉资源开发利用正处在起步阶段的地区,未来发展空间潜力巨大.

图5 广东省温泉资源点与温泉旅游地空间分布图Figure 5 The distrebution of hot sping resources and hot sping resorts in Guangdong Province

3.2.2 客源条件是温泉旅游地大发展的根本动力

客源市场条件是推动温泉旅游地大发展的根本动力. 一般地,温泉游客以3 h 交通半径范围内的客源市场为主,温泉旅游地必然在经济发达、人口众多的大都市及其周边地区优先发展,以保证有良好的客源市场条件. 对全省50 家代表性温泉旅游地抽样调查,结果证实经济发达的珠三角地区占广东温泉旅游客源市场的80.2%以上,且主要集中在广州、深圳、东莞3 市,占70.8%. 依托较为丰富的温泉资源,以广州为圆心200 km 半径范围内的珠三角及其周边地区(如广州、清远、韶关、惠州、江门、河源等)一直以来成为广东温泉旅游地发展的热点区域,全省75%以上的温泉旅游地集中分布于此. 而远离客源市场但资源非常丰富的湛江、茂名、梅州等地温泉旅游地发展滞后,分布较少(图6).

图6 广东省温泉旅游地空间演化图Figure 6 The spatial evolution diagram of hot sping resorts in Guangdong Province

3.2.3 交通变革对温泉旅游地演化发展影响重大

温泉资源往往分布较为偏僻,可达性较差,温泉旅游地的开发建设深受制约. 通过不同阶段新增温泉旅游地与广东省交通图进行叠置分析,发现广东省温泉旅游地沿交通干道演化发展十分明显(图6). 首先,依托珠三角不断优化的高速公路网,形成以广州、深圳等为核心的环状空间聚集发展带. 其次,近年来珠三角向周边辐射的多条高速公路相继建成,往北沿京珠、广清、大广高速,往西沿广湛、沿海高速,往东北沿广河、河梅、粤赣高速等成为温泉旅游地不断演化发展的主要方向. 可以预见,随着交通条件不断变革,全省高速公路、高铁、城轨等快速交通网络逐渐形成,粤西地区(如湛江、茂名等)、粤北地区(如韶关、清远等)和粤东地区(如梅州、揭阳等)的温泉旅游地将会得到大力发展,以优化全省温泉旅游地的空间格局.

3.2.4 市场变化对温泉旅游地演化发展影响较大

从室内温泉到露天温泉,从主题温泉到度假温泉,广东温泉是在不断适应旅游消费市场变化而演化发展. 随着经济不断发展、旅游消费观念不断成熟、休假制度不断完善,目前以大众化、综合型为主的广东温泉旅游地将向个性化、精品化方向发展,以适应温泉旅游消费市场需求多元化变化趋势. 主要演化发展方向:(1)针对商务会议和度假市场日趋成熟,在珠三角及其周边地区发展高端会议度假型温泉旅游地;(2)针对养生保健市场日益扩大,在珠三角外围发展精品养生型温泉旅游地;(3)应对我国老年化社会发展趋势,重点在韶关、清远、河源、梅州等山区结合温泉、森林生态资源大力发展以珠三角地区为主要客源市场的养老疗养型温泉旅游地,在湛江、茂名、阳江、江门、汕尾等滨海地区结合温泉、滨海及暖冬气候资源大力发展以北方游客为主要客源市场的养老疗养型温泉旅游地.

4 结论

本文应用GIS 空间分析和数理统计方法,对广东省温泉旅游地空间结构及演化发展进行综合分析和研究,结论表明:①广东省温泉旅游地空间格局呈集群分布态势,其最邻近指数R =0.82,Voronoi 多边形面积变异系数为102.64%. ②广东省温泉旅游地空间分布集中程度较高,其地理集中指数G =30.11,不平衡指数S =0.524,洛伦茨曲线呈典型的上凸形式,表明其空间分布极不均衡. ③广东省温泉旅游地分布的高密度地区主要在珠三角地区和粤北山区,其中其交界地带的密度最高. ④广东省温泉旅游地演化发展可划分为室内温泉、露天温泉、主题温泉和度假温泉4个发展阶段,其演化发展主要受资源禀赋条件、客源市场条件、交通条件变革和旅游消费市场变化等驱动影响. 本文基于温泉现状分析,强调数量上空间分布特征,暂未考虑各温泉旅游地差异性(如规模、等级、类型等),有待更深层次的研究,为广东省温泉旅游发展优化布局、开发建设提供指导与借鉴.

[1]王艳平,山村顺次. 中国温泉资源旅游利用形式的变迁及其开发现状[J]. 地理科学,2002,22(1):102-109.

[2]黄向,徐文雄. 我国温泉开发模式的过去、现在与未来[J]. 规划师,2005,21(4):72-75.

[3]王华,彭华. 温泉旅游开发的主要影响因素综合分析[J]. 旅游学刊,2004,19(5):51-55.

[4]梁江川,陈南江. 广东省高档温泉度假区游客利益细分研究[J]. 旅游学刊,2006,21(5):68-74.

[5]李鹏. 社会重构下的温泉旅游地兴衰研究——以从化温泉为例[J]. 热带地理,2010,30(5):540-545.

[6]王冠贤,保继刚. 温泉旅游地特性及空间竞争分析——以从化新旧温泉为例[J]. 地域研究与开发,2004,23(6):83-87;122.

[7]张玲,魏清泉. 广东省温泉旅游地空间竞争及演化态势[J]. 商讯商业经济文荟,2005,6(6):61-63.

[8]袁俊,余瑞林,刘承良,等. 武汉城市圈国家A 级旅游景区的空间结构[J]. 经济地理,2010,30(2):324-328.

[9]吴必虎,唐子颖. 旅游吸引物空间结构分析——以中国首批国家4A 级旅游区(点)为例[J]. 人文地理,2003,18(1):1-5;28.

[10]朱竑,陈晓亮. 中国A 级旅游景区空间分布结构研究[J]. 地理科学,2008,28(5):607-615.

[11]谢志华,吴必虎. 中国资源型景区旅游空间结构研究[J]. 地理科学,2008,28(6):748-753.

[12]刘国明,杨效忠,张琳伟. 中国国家级水利风景区的旅游空间结构分析[J]. 河海大学学报:哲学社会科学版,2011,13(1):49-53;91.

[13]毛小岗,宋金平,于伟. 北京市A 级旅游景区空间结构及其演化[J]. 经济地理,2011,31(8):1381-1386.

[14]刘国明,杨效忠,林艳,等. 中国国家森林公园的空间集聚特征与规律分析[J]. 生态经济,2010,2(2):131-134.

[15]LEE C F,KING B. A determination of destination competitiveness for Taiwan's hot springs tourism sector using the Delphi technique[J]. J Vacation Marketing,2009,15(3):243-257.

[16]张红,王新生,余瑞林. 基于Voronoi 图的测度点状目标空间分布特征的方法. 华中师范大学学报:自然科学版,2005,39(3):422-426.

[17]DUYCKAERTS C,GODEFROY G. Voronoi tessellation to study the numerical density and the spatial distribution of neurons[J]. J Chem Neuroanat,2000,20(1):83-92.

[18]保继刚,甘萌雨. 改革开放以来中国城市旅游目的地地位变化及因素分析[J]. 地理科学,2004,24(3):365-370.

[19]周一星. 城市地理学[M]. 北京:商务印书馆,1995,295.

[20]山村顺次. 新观光地理学[M].日本:日本大明堂,1995,33.

[21]JOHN W L. Balneological use of themal and mineral waters in the U.S.A.[J]. Geothermics,1996,25(1):103-147.

[22]刘家明,季任钧. 旅游度假区开发的选址研究[J]. 人文地理,2001,16(5):49-52;71.

[23]王华,彭华,吴立瀚. 国内外温泉旅游度假区发展演化模式的探讨[J]. 世界地理研究,2004,13(3):79-83;57.

[24]王华,吴立瀚. 广东省温泉旅游开发模式分析[J]. 地理与地理信息科学,2005,21(2):109-112.

[25]广东省国土资源厅. 广东省地下热水资源勘查开发利用与保护规划(2011—2015)[R].