清政府善灾决策形成机制研究

——以乾隆五十三年荆州大水为例

徐 爽

(中山大学 历 史系,广东 广 州510275)

在缺乏现代科技手段的传统时期,当一次大灾害发生,政府是怎样对其成因进行分析和判断,从而确定灾害性质、制定救灾政策的?灾荒成因的定性对于救灾决策的形成和实施具有决定性的影响,是整个救济过程中十分关键的一环,却向来为救济过程的其他环节所掩盖。

有清一朝于荒政一端比较重视,不少研究者也从不同角度论述了清代救荒的基本程序和措施①,其中,倪玉平指出清政府为了防止水旱灾害,从中央到地方建立了一套完备的制度,包括在中央和地方设立水利官员和专管经费、建立江河岁修制度、制定工程规章、设立常平仓和义仓、开捐输捐纳等,皇帝本人也通过仪式和亲巡堤围等方式表达对防灾的重视。②具体到制度的运作层面,绝大部分的研究者从具体的灾荒个案出发探讨荒政制度的实施及影响,然真正涉及到政府决策层面的则较少③。在这个意义上,魏丕信注意到了“水利国家”或“代表”会为了一些与水利背道而驰的原因,如风水等因素,而做出不合理的水利决策④。美国学者罗威廉进一步将视野拓展到了政府的决策层面,通过清政府在水利建设中的决策程序来看地方与中央政府之间的关系,认为中央政府的决策在很大程度上受地方社会的影响,并呈现为各种利益集团相互影响的多元体制⑤。

在上述研究的基础上,笔者将以乾隆五十三年的荆州大水为例,⑥对荒政中至关重要的一环——政府对灾害成因的定性及在此基础上的决策生成机制——展开探讨。

乾隆五十三年的水灾

乾隆五十三年六月,长江中游荆江河段的湖北省荆州府发生了一次特大水灾⑦。根据中国第一历史档案馆留下的关于本次水灾的众多档案材料,我们能大体呈现其基本情况。乾隆五十三年六月,长江进入汛期,川西各地连降暴雨,长江上游山洪暴发。与此同时,湖北各地普降暴雨造成长江和洞庭湖水泛涨,江水自三峡奔涌而出,荆州府城首当其冲。六月十九日开始,荆江两岸连日暴雨如注,荆江水势异常盛涨。⑧湖北布政使陈淮此时正在长阳查勘水灾情形,听闻荆江大水泛涨,荆郡告急,便急忙起程前往荆州。六月二十日,陈淮率沔阳州州同娄业曜到达荆州府城,见“大江泛涨”,于是加紧抢修护城各堤塍。然水势太猛,人力难施,傍晚时分大水终于将郡城西面最为紧要的万城堤冲决,一发不可收拾,继而将郡城的西门、北门冲开,冲垮城墙多处,水直入城。时“汉城内水高一丈七八尺不等”,“满汉两城文武衙署、兵民房屋以及仓库监狱俱被淹没”,百姓们只能赴城上、屋顶、树上等处躲避,“其奔走不及者皆被淹毙”,甚至连当时随同陈淮办事的沔阳州州同娄业曜也葬身水中⑨。

关于此次水灾的受灾情况,湖广总督舒常于七月十日写过一份详细的奏折,指出“城厢内外淹毙大小男妇民人共一千三百六十三名”,又“被水乏食贫民共二万余户”⑩。荆州府城、沿江大堤损毁严重,“西北、小北、东四门城楼俱已倒塌,各处城墙共塌卸二十余处,各宽数十丈至二三十丈不等,余皆臌裂……沿江堤工已漫溃二十余处,各宽十余丈至数十丈不等……”。城内房屋、荆州满营几乎全部倒塌,“坍塌瓦草房屋共四万零八百一十五间”,所存军装、器械、马匹、大部分的火药等全部被淹没。

乾隆五十八年(1893)重修的《江陵县志》称:“乾隆戊申六月二十日,堤自万城至玉路口,决二十余处,水冲西门水津门两路入城。官廨民房倾圮殆尽,仓库积储漂流一空。水积丈余,两月方退。兵民淹毙万余,号泣之声晓夜不辍。登城全活者露处多日,艰苦万状。下乡一带田禾尽被淹没,诚千古奇灾也。”这 “千古奇灾”一经奏报,立即得到了乾隆帝的高度重视。他一面命令湖北各级官员加紧筹办抚恤事宜,一面命令亲信阿桂赴荆州总理善后一切事宜,查找水灾原因,提出治水对策。

水灾性质的争论——以阿桂和舒常为中心

阿桂在离京之前,于军机处查得,荆州城在乾隆四十四(1779)和四十六年(1781)已两被淹浸,此次更是千古奇灾,心中起疑,便向熟悉荆州情况的人询问,被告知:

荆州府治对岸一带,向有泄水之路八处,近惟虎渡一处现在尚可泄水,其余七处俱久就湮废。江水分泄之路既少,又沙市对岸有地名窖经滩,向来只系南岸小滩,近来沙势增长,日加宽阔,江流为其所逼,渐次北趋,所谓南涨北坍,以致府城濒江堤岸多被冲塌,屡致淹浸,其故或由于此,亦未可定。

这“熟悉荆州情况”的人是谁,我们不得而知,但他提到了泄水之路的阻塞对水灾形成的影响,也提到了府城对岸大江中的窖经滩,这也使得阿桂对此沙洲有了先入为主的印象。

七月十五日,阿桂自京起程,行二十余日,在途中遇到了荆州佐领德楞阿,因德楞阿是土生土长的荆州人,便向其询问水灾的原因:

据德楞阿回禀以窖经洲沙涨,日益增广,江水渐逼北岸,堤根堤外沙滩都被冲刷,是以屡有漫溃等语。

作为十分熟悉荆州情况的本地人,德楞阿看法与“前此在京询访情形相符”。这进一步使阿桂相信,窖经滩确实与水灾的发生有着莫大的联系。

八月七日,阿桂到达荆州。八月二十一日,他上奏皇帝,详细描述了自己访查的情形,说当地兵民众口一词,言辞凿凿,都说是窖金洲(即窖经滩)逼溜北趋,才引发了这次大水灾。奏折中还称窖金洲上芦苇丛生,遮蔽江面,芦苇根因具有固沙作用致使洲沙不断淤积。二十余年来,窖金洲愈长愈大,江面因此愈来愈窄,江流至此一分为二,并不断逼溜北趋。

询之该洲地户,洲长约有十余里,宽处约有五里……洲之迤南江面不及二里,迤北江面最窄处并不及一里,而此洲所占江面转居十分之六七……一遇川江涨发之时,以上游奔腾浩放宽至十余里江面之水迸流而下,偏注此不及一里之江面,乌能容纳悍湍宣泄畅达,是以上游水势雍高,所在决溢。四十四年冲溃沙市之观音塔等堤,四十六年冲溃沙市之太山庙等堤,其故实由于此。

阿桂最后确认,窖金洲就是引发水灾的罪魁祸首,接着便对在窖金洲上种植芦苇的萧姓一家进行查处。萧姓乃当地势族,多人为官,家财丰厚,窖金洲正是萧家产业之一。萧姓一族被押交刑部治罪,华亭知县萧梦文、貤封都司萧梦鼎被革职查办,并查抄全族宗产。然而,事情并未就此结束,皇帝认为萧姓能够独占江中沙洲,必系“地方官受其贿赂因而准行”,因此责难一干湖北官员。

事情似乎环环相扣。然而为何当地民众皆持一词?这就要追溯到乾隆四十四年和四十六年的两次水灾,两次都将荆州府城下游的沙市堤段冲毁。当地人认为,窖金洲正位于沙市上游,洪水至此水位被抬高,因而将两次水灾归结为窖金洲的阻塞。当1788年的水灾发生,人们自然而然地也将责任都推给了窖金洲,正是它害得他们家园尽毁,流离失所。而这背后的官官相护、官员们的不作为和纵容甚至是贪污敛财便无需言喻。这也是随后乾隆帝严厉惩戒湖北多名官员的重要原因。

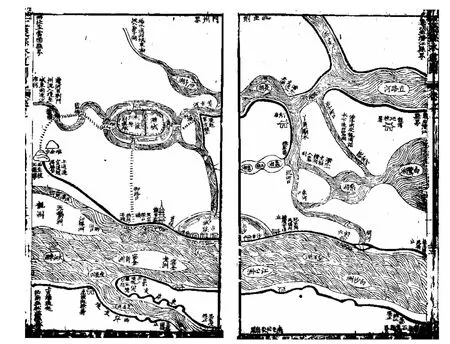

然而在此之前,就在乾隆帝接到阿桂询问德楞阿奏折的同一天,湖广总督舒常也将查访结果绘图上报,认为此次水灾“与窖金洲无涉”,原因有二:

第一,在舒常的贴图中,距离万城堤溃决处不远,画有一道沙洲名曰龙尾洲,此洲适处沮漳河出口,使得本就窄狭的河口宣泄水流更加困难。发水当日,洪水首先将万城堤冲毁,而此堤恰恰在龙尾洲的上游(见图1),舒常据此认为“该堤适处龙尾洲上游,自因江水至此为沙洲所遏,不能迅速东注,以致雍高冲决。”

图1 乾隆年间长江江陵河段河道及沙洲示意图

第二,此次水灾没有冲溃沙市堤,因此舒常也根据前两次水灾冲溃沙市堤的经验,认为“与窖金洲无涉”,真正的原因乃是龙尾洲,洪水首先就是冲开了这部分的万城堤段。

舒常的主张提出了水灾问题的另一个面向,但是随即他的主张就被阿桂否定,并被指责在窖金洲一事上的失职,也因此被乾隆帝撤掉了湖广总督一职,由河南巡抚毕沅继任。

水灾的定性——朝廷的抉择

由于在窖金洲和堤工事务上的失职,湖北一众官员上至总督、巡抚下至县丞等大小20余人遭到了查处,范围涉及到了十年以内主管堤工的地方官员,惩处力度之大十分罕见。因为水灾而对失职的官员进行惩处,本无可厚非,但长江河段的官员惩罚措施向来都较黄河堤工为轻,康熙五十四年(1715)皇帝谕旨“江堤与黄河堤塍不同,黄河水流无定,时常改移,故特设河官看守。江水并不改移,故止交与地方官看守,如江水泛涨,亦非人力能保。”惩罚措施也改为“湖广堤岸冲决,府州县官各罚俸一年,该抚罚俸六月。”因而此次水灾的大范围惩罚措施背后另有深意。

水灾之前,湖北官场一连串的大案相继浮出水面,积年的案牍积压,“活埋”、“冒赈”以及“盐务私设匣费”案的败露,使得乾隆帝认定湖北官场的腐败和黑暗已达到了十分严重的程度。而水灾发生时,又适值清廷对台湾林爽文起义进行善后,朝廷认为起事的主要原因为闽浙总督富勒浑及巡抚雅德在任时的贪污及无所事事而引起的民愤,这使得乾隆帝对官场贪腐的后果心有余悸,因而对此次在水灾问题上的严厉问责,暗含借机整治湖北吏治之意。这一点乾隆帝也曾对舒常明言,他之所以加大惩戒力度,将十年以内主管水利的官员都包括在内,是因为“以十年为限,非于十年以来督抚等有所偏重,即如楚省匣费日渐加增,而近年督抚等所得尤厚”。正因为对湖北官员的不信任,在水灾成因的认定上,乾隆帝自然更相信阿桂而非舒常。

窖金洲成为水灾的“罪魁祸首”,还与沙市有关。沙市是湖北地区的重镇,清代的四大米市之一,经济发达,人烟稠密。此前的两次水灾,不管窖金洲是不是主因,但既然对沙市带来了损害,除去窖金洲,就是保护了当地的经济利益。当然另一个很重要的因素就是水灾过后民众的愤怒情绪,必须在窖金洲上找到宣泄的出口。

水灾原因确定之后,一系列水利措施围绕窖金洲展开:对沿江大堤进行全面修整,溃堤之处重新进行修筑;将窖金洲上的芦苇全行铲去,以后每年进行一次翻犁,不准民人在洲上种植作物;于江北岸的杨林洲之上修建鸡嘴石坝,挑水冲刷窖金洲。此后,乾隆帝不断得到窖金洲几被冲刷除尽的奏报。至此,由水灾引发的一系列事件终于尘埃落定。

然而,上文的分析已经表明,选择窖金洲作为水灾的罪魁祸首是一个对政治、经济和地方社会作综合考虑的结果,并非纯水利角度的认定,如果我们的目光不局限在乾隆五十三年,而是从一个更长的历史时段来审视这次水灾,并结合现代历史地理学的成果来探讨,更能证明本文的分析并非虚言。

一个基于历史地理学成果的审视

为了对这次水灾及其政治后果有妥贴的理解,笔者有必要对荆州地理环境稍作交待。荆州地处荆江流域内的江汉平原腹地,地势低洼,又适处长江上、中游的转折位置,江水自上游进入中游地区,地势陡降,四周又无高山为屏,每遇江水泛涨,蜿蜒的河道不易宣泄洪水,极易泛滥成灾,因而这里是长江流域水患灾害最严重的地区之一,自古就有“万里长江,险在荆江”的说法。当地人长期以来通过建立牢固的堤防系统以保护耕地,这个堤防系统包含两个层次,一层是沿江长堤,用来防御长江、汉江主河道内的江水,另一层则是围绕垸田而筑的垸堤,其主要功能就是在洪水期保护垸田不受洪水侵袭,是沿江大堤之外的又一道防御体系。但是堤防的大量修筑束缚了江流,使得原本具有较强蓄水功能的湖泊、沼泽、湿地等失去了补给,渐渐消失,长江两岸众多的分流穴口也慢慢被阻塞,宣泄洪水的渠道变得更加单一。

自然与人为力量长时期的塑造,使得荆州水灾的成因非常复杂,不能简单归为某种要素,从某种意义上讲,这也使得对荆州水灾的认定变得很简单,因为无论认定哪种要素都不会毫无根据,而最终选择什么要素,取决于对政治、经济与社会的综合考量。阿桂与乾隆帝认定窖金洲为水灾主因也许不无道理,但舒常为窖金洲“开脱”的分析尽管在当时不合时宜,但却未必毫无说服力,这一点从阿桂的言论中可窥知一二。除去沙洲和堤工不固的因素,阿桂曾经提及乾隆五十三年异常迅猛的水势:

惟查方城口堤内,距城尚有六十余里,一望皆系平原,若非江水异常盛涨,即溃堤而入,一遇平衍之区,自应散漫无力,何至冲决入城。且堤内水虽消退,其树木被淹痕迹尚在,约计水高堤顶实有数尺。是此次荆州被水固由堤塍不固,而川江异涨,一时宣泄不及以致雍高漫溢,似实在情形。

阿桂的这段文字读来很耐人寻味。荆州城既然离冲决的方城口堤“尚有六十余里”,且“一望皆系平原”,即使水溃堤而入,遇上六十余里的“平衍之区”,水势放缓,也不至于冲垮荆州城。惟一的原因就是当时水势太盛,高“堤顶实有数尺”,人力难施。如此看来,水灾的原因是水势太盛,连阿桂也不得不承认“似实在情形”。事实上,如前文所述,1788年宜昌监测到的洪水水位达到57.50米,相应的洪峰流量达到86000立方米每秒,远远超过了上荆江河道安全泄量的50000立方米每秒和下荆江河道安全泄量的35000立方米每秒,水灾是势所难免。

回到沙洲本身来考虑,阿桂曾经写道:

……窖金洲铲去芦苇即除去大余□水之物,水涨时沙洲不过平出水面数尺,将来堤塍再行加高,计堤高于洲约有七八尺,即遇异涨年份,北岸既有峻堤拦护,江中仅高数尺之洲,当不至顶阻为害。

阿桂的这段文字同样为我们说明了问题,其言下之意,即使不铲去窖金洲,那么水涨时也只不过“平出水面数尺”,只要堤塍坚固,“江中仅高数尺之洲,当不至顶阻为害”。从这两段文字中,我们不难发现一些蛛丝马迹:即使极力主张将窖金洲作为罪魁祸首的阿桂,也不得不承认水灾原因另有其他。

事过境迁,阿桂当年对水灾原因的认定和善后成果逐渐受到质疑。乾隆五十九年(1794),距离水灾过去5年,江陵县(即荆州府城)重修县志,对大江情形进行绘制,并标示了相关的沙洲情况(见图2,箭头所示为窖金洲)。从图中可以清晰地看出,窖金洲并没有被清除干净,仍保持着相当的面积。嘉庆二十二年(1817),刚刚上任湖广总督的阮元来荆州阅兵,兼阅江堤,见阿桂筑矶攻窖金洲沙历时三十余年,洲沙反而有增无减,有感写下《荆州窖金洲考》,间接表明了乾隆五十三年的荆州大水与窖金洲无关。他写道:

乾隆五十三年荆州万城大堤溃水入城,大学士阿文成公来荆州相度江势,以为此洲阻遏江流,故有此溃。乃于江堤外筑杨林嘴石矶,冀挑江流而南之,以攻其洲之沙。今三十年矣,元来阅荆州兵兼阅江堤,计自造矶后保护北岸诚为有力,但不能攻窖金之沙,且沙倍多于三十年前矣。昔江流至此分为二,一行洲南一行洲北,今大派走北者十之七八,洲南夏秋尚通舟,冬竟涸焉。议者多所策,余曰无庸也,惟坚峻两岸堤防而已。

阮元的描述告诉我们:阿桂自1788年制定的筑石矶以攻洲沙的方案并不如预期,窖金洲沙反而倍于三十年前,致使江水大派走江北,反而加剧了北岸的风险。但即使这样,只要坚竣堤防就可保无虞。这就间接表明,只要堤防坚固,水势又在可控范围之内,即使窖金洲变大,也不至于造成水灾。

阮元还进一步分析了荆州水道的形势,从地理环境角度进行了说明:

或谓荆州旧有九穴,今惟南岸虎渡口调弦口二穴尚通,北岸郝穴等口皆塞,议开各穴口以分江流。此又不知今昔形势之不同也,虎渡调弦二口之水所以入洞庭湖也,春初湖水不涨,湖低于江,江水若涨则其分入湖也尚易。若至春夏间,洞庭湖水已涨,由岳州北注于江,则此二口之水入湖甚微缓矣。若湖涨而江不甚涨之时,则虎渡之水尚且倒漾而上至公安,安能分泄哉?余于丁丑立夏后亲至调弦察其穴,水平缓竟有不流之势矣。至于郝穴则内低于外,更无可开之理,惟冬泄内水于外尚便利耳。

这里涉及到了荆江与洞庭湖之间的分洪关系。洞庭湖位于荆江右岸,自古以来荆江通过右岸的支流向洞庭湖泄洪,以此削减水势,平息水患。明末,荆江原有的九穴十三口俱已湮废,只余荆江右岸的虎渡和调弦二口。而洞庭湖由于长江流注带来的大量水沙沉积,导致湖底不断淤高、水面扩展,原来

图2 江陵县江防图

的八百里洞庭到了清中叶时已达到了6000平方公里。由于湖底抬高迅速,荆南地势也随之抬高。荆北地区则由于堤防的修建,得不到长江泥沙的灌注沉积,其地势相比荆南逐渐降低,形成了北低南高的局面,导致洞庭湖对荆江的分洪之势明显减弱。可见,1788年时,荆江的水文环境不容乐观。

另一位对水利颇有研究的嘉庆名臣陶澍也表达了自己的看法:

自江陵而下洲渚渐少,两岸藉堤为防,北岸至沔阳州之茅埠口,南岸至巴陵之城陵矶,堤长各五百余里。寸地失防千里为壑,是以江陵等处向有九穴十三口以泄涨势,后俱湮废。而荆州之水患日甚矣,乾隆五十余年间荆州大水坏城,漂没无算,议者归罪于窖金洲民,谓其种柳洲上所致,其时水已漫城,两堤无泄,九十九洲皆在波底,虽无窖金一洲恐亦难免决溃,故言水利于湖北宜以江陵为先,而汉沔下游安危视此矣。

比起阮元,陶澍的口吻很直接,也更显而易见,窖金洲与水灾的发生根本没有关系,甚至也不能将责任算在大堤的不固之上。因为水漫城时,“两堤无泄,九十九洲皆在波底”,结合上文阿桂所说的水势异涨直说,陶澍的说法应是可信的。他也将水灾的原因总结为地理环境的转变。

道光十二年(1832),王凤生治江汉水利,历时六个月考察写下了《楚北江汉宣防备览》一书,亦将窖金洲绘入其中(见图3,箭头所示为窖金洲)。从中我们可以看出1832年左右,窖金洲与新淤洲已合为一个沙洲,新淤洲此时也被称为窖金新洲,在江中占据着较大的面积。这个图也再次印证了阮元的说法,窖金洲确实没有被冲刷干净,反而在不断的淤长,靠近南岸。

而成书于同治十三年(1874)的《荆州万城堤志》,对清代中后期长江水文环境的转变给予了重视。其绘图中显示,1874年左右江陵河段中除窖金洲以外,南岸已经淤出大面积的江心洲(见图4,箭头所示为窖金洲,其上为面积较大的江心洲)。

郡城南官工杨林洲石矶,专为攻窖金洲而设,矶成数年该州果塌六十余丈,今则矶头早在江岸,去水数十步左右,皆已淤满,江心又复生洲,逼水北归。

同书还指出,“近年江身较乾隆戊申年约高丈许……戊申阿文成公修防竣工立铁牛于堤顶,今不及堤之半”。由此可知清代后期荆江河底洲沙演变之剧烈,上游来的大量泥沙在这里不断沉积,江身越来越高,江流则越来越狭。

综上所述,乾隆五十三年的荆州水灾,将窖金洲作为水灾的罪魁祸首是以阿桂为代表的中央政府的刻意选择,窖金洲也绝非引发水灾的主要原因。阿桂等在制定水利措施时,没有对当地的地理环境作周密的技术性的调查,没有看到长江中下游水灾的发生和多种因素之间密切的关系,最后所采取的筑石矶攻窖金洲沙的措施也是治标不治本。

图3 江陵县水道图

图4 万城大堤全图

结论

乾隆五十三年的荆州大水,为考察政府在灾荒中的行政操作,尤其是对于如何认识灾害,并采取相应措施的具体操作流程提供了一个绝佳的视角。

在这次水灾善后过程中,乾隆帝的亲信阿桂在未启程前往灾区之前,就已通过军机处档案和身边的人脉关系了解了荆州的相关情况,并大体知道了窖金洲的危害。而在前往荆州的途中,路遇荆州佐领,又从其口中再次确认了窖金洲一事,此时的阿桂,对于窖金洲引发水灾一事已确信不疑。因此在到达荆州后,阿桂与否认窖金洲为罪魁祸首的湖广总督舒常对于水灾成因一事产生了分歧。阿桂遍访地方官员和百姓,发现大家都对窖金洲怨声载道,他自己也亲自对此块沙洲作了勘察,最后断定是窖金洲引发了水灾。在这个过程中,阿桂并未对荆州附近的地理环境作全面考察,便无视舒常等人的意见,认为窖金洲一事反映出的实则是官员的腐败,并从整治吏治的角度对舒常等大小二十余位前后主管水利的官员做出了惩处,以迎合乾隆帝整肃吏治的决心。最后阿桂制定的挑溜窖金洲的措施,极大地安抚了当地百姓悲愤激荡的情绪,稳固了民心,虽收一时之效,终归却治标不治本,以失败而告终。失败的最大的原因在于阿桂不了解当地的水利症结所在,未作出正确的水利决策。

综观整个过程,我们可以看到,在清代“人治”的背景下,虽然政府对于灾荒事务设有种种健全的制度,但是在实际操作过程中,政府官员对于具体事务的判断和分析并非建立在制度化的信息搜集上,更多时候起作用的是官员的主观判断、情感取向和个人经验,这些通常容易受到社会舆论和政治、经济等各方面压力的影响,所作决策也并非从全局、从源头出发去解决水旱灾害,更多的是为了稳固民心,并在政治和经济等各方压力之下做出平衡,正是只解燃眉之急,却不作长久计。而更大的问题在于,清代的荒政于水旱灾害事务上设有专管官员,却没有相应的信息监测和汇报机制,一旦出事,专管官员也无法摸清原因,只能凭借自己或他人的经验作决策。具体到水利事务上来说,就是对灾害发生影响至深的水利环境的变迁缺乏相应的信息监测和汇报机制,政府对于当地水利环境的变化缺乏全局的了解,因而官员在处理善后事务上处于信息真空状态,灾害发生之后再去亡羊补牢地对环境进行考察,然而仅仅针对一地一隅的考察和抢救无异于杯水车薪,无法扭转全局,这就注定了水利决策的失败和覆辙重蹈的结局。

由乾隆五十三年的荆州大水看到的灾后决策的形成,在笔者看来,很好地代表了有清一代的状况,且与吏治好坏、国力强弱无关,它体现的是制度层面的对于信息监测、搜集和分析的缺失。

注释

①见李向军:《清代荒政研究》,北京,中国农业出版社,1995年;杨明:《清朝救荒政策述评》,《四川师范大学学报》1988年第3期;叶依能:《清代荒政述论》,《中国农史》1998年第4期;倪玉平:《试论清代的荒政》,《东方论坛》2002年第4期;张祥稳:《清代乾隆时期自然灾害与荒政研究》,北京,中国三峡出版社,2010年。

②倪玉平:《水旱灾害与清代政府行为》,《南京社会科学》2002年第6期。

③此类论著甚多,恕笔者不一一列举,参见朱浒:《二十世纪以来清代灾荒史研究述评》,《清史研究》2003年第2期;邵永忠:《二十世纪以来荒政史研究综述》,《中国史研究动态》2004年第3期。

④(法)魏丕信(Pierre-Etienne Will)著,徐建青译:《水利基础设施管理中的国家干预》,见陈峰主编:《明清以来长江流域社会发展史论》,武汉:武汉大学出版社,2006年,第614-647页。

⑤(美)罗威廉(William T.Rowe):《治水与清政府决策程序》,《安徽史学》1996年第3期。

⑥关于1788年的荆州大水,直接以其为对象进行研究的则有三篇文章:万谦、王瑾:《1788年洪水对荆州城市建设的影响》,《建筑》2006年第3期;徐凯希:《乾隆五十三年的荆州大水及善后》,《历史档案》2006年第3期;宫崎洋一:《清代十八世紀の水害とその対策》,《史渊》134,1997年。

⑦据《清代长江流域西南国际河流洪涝档案史料》(北京:中华书局,1991年)的统计,清代长江流域三次较大的水灾分别发生在1788年、1860年和1870年,三次水灾宜昌水位的记录值达到57.50米、58.32米和59.14米,相应洪峰流量分别为86000立方米每秒、92500立方米每秒和105000立方米每秒。

⑧中国第一历史档案馆档案·军机处录副奏折(以下简称《录副》):乾隆五十三年七月二十四日,姜晟田禾雨水情形奏。

⑨《录副》:乾隆五十三年六月二十四日,陈淮荆州府城被水情形奏。

⑩乾隆帝对舒常奏报的死亡人数十分不满意,他认为舒常的汇报一定存在着讳饰,他直截了当指出“外省官员于灾伤向有讳饰,兹报出者已有一千三百余名之多,则其讳匿不报者必尚不止此数,想来不下万余。”