出发后的留守

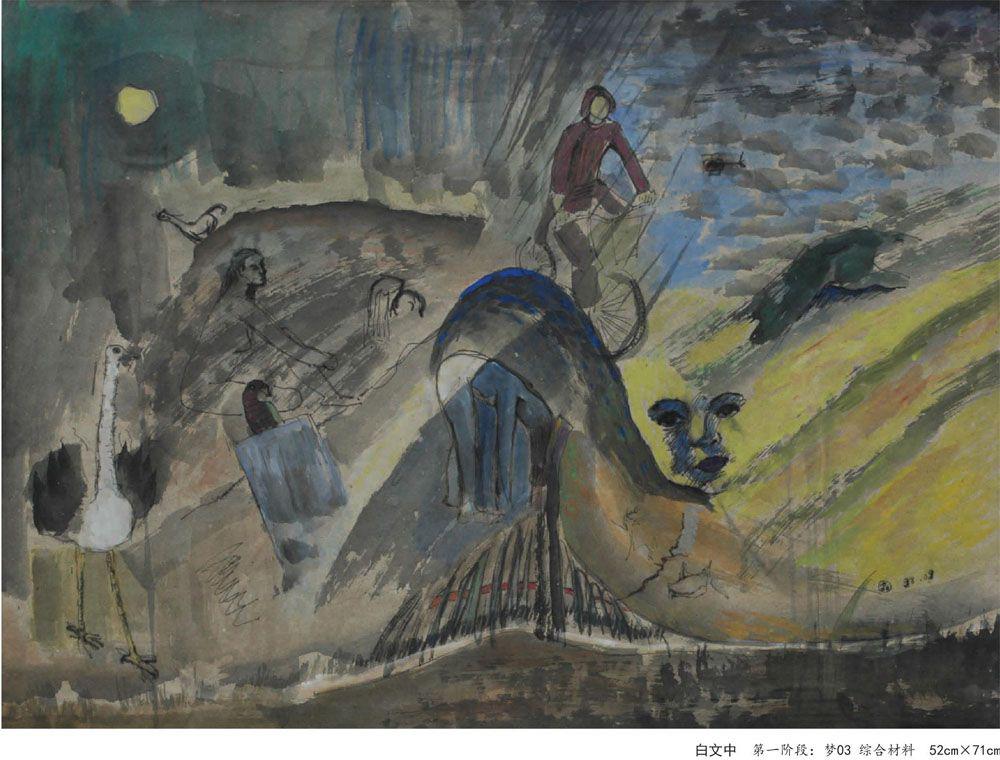

白文中:我是“老美院”了,中央美院还在王府井的时候我就在那里读书,后来离开了美院去巴黎留学。在留学期间我吸收了“超现实主义”的东西,画了一批纸本作品,到现在自己还保留着。

这批画尺寸都不大,画的也轻松。其实初到巴黎美院的时候我总是想剥离掉自身固有的学院气息,刻意摆脱过去写生训练的痕迹,希望自由的去表达,相比之下我在国内学习的内容显得过于程式化了。那时候巴黎美院的架上绘画已经不多了,观念艺术和对新艺术语言的探索成为主流趋势,有可能是出于性格的原因我并没有去尝试其他的形式语言的探索,所以一直没有离开架上绘画。

SHMJ:你选择了自己最为擅长的表达方式,同时也最能贴合你所要表达的内容。

白文中:没有转换新的艺术形式,直到目前为止我也没有去尝试,我有可能就这样继续走下去了,这是我个人的选择;另外一方面我在中央美院呆了将近十年,一路走下来总感觉有某种“惯性”驱使着我。

SHMJ:一开始你就说自己是“老美院”,我想知道是怎样的契机让你决定选择中央美院并开启艺术道路的呢?

白文中:我学习艺术是很偶然的事情,我出生在农村,家庭并没有条件把我往艺术的道路上引导,最早就只是喜欢涂涂画画。初中毕业准备要上高中的时候正巧看到美术班的招生广告,于是我很坚决的去学了美术,可能在我的成长历程中对于美术这方面就情有独钟吧,看到美术班的招生广告我就非常果断的做出了这个决定。

SHMJ:你考取央美附中的时候正是八十年代末,中国正处于文化艺术波动比较强烈的时间段。

白文中:我自身其实并没有感觉到这一点,我家乡那边比较闭塞,“85新潮”什么的根本不知道,包括1989年的那个展览我也是来到央美附中后才赶上的,也不了解它的来龙去脉。现在回想起来,如果当时连我家乡那边都有美术班的话,这说明美术思潮已经波及相当大的范围和人群了。当我进入美术班以后才知道中央美院附中在中专类的学校里算是最好的,既然各方面条件都允许,于是老师就建议我报考试试。经过一段时间的训练进步确实很快,考附中的时候也比较顺利的通过了。

附中毕业我考取了美院的雕塑系,两年后正巧遇上去巴黎的机会,我是在巴黎美院才又开始从雕塑转向了绘画。后来想想,好多路是我意想不到的,假如我在中央美院雕塑系毕业可能就会将雕塑一直延续下去。结果呢,到了法国,那边的文化土壤与之前所学的模式完全不一样,已经没有架上雕塑、城雕、浮雕等等的概念了,完全是一个陌生的系统。巴黎美院的雕塑工作室与我所掌握的雕塑基础基本上没什么关系了,再加上附中阶段我有四年的绘画基础,于是就决定转向了绘画方向。

SHMJ:到巴黎美院是公派留学还是自费留学?

白文中:自费勤工俭学。刚到的时候是2月份,天空下着雨。一般2月到5月之间巴黎的雨特别多,阴森森的很冷。人们赶路匆匆忙忙的,我从国内环境一下子进入这边的环境非常不适应,有点像是在做梦一样。

先是忙着学习法语,因为考巴黎美院要考法语,所以先学了一年的法语。这一年时间里还要同时准备自己的作品给老师看,听听他的意见,调整一下自己的思路,这段日子是比较痛苦而难忘的。后来从法国回到中国同样有一段自我调整的阶段:生活方式,交往方式,创作方式……慢慢的磨合,前后折腾了两三年吧。因为欧洲的社会相对比较稳定,几十年没有大的变化,国内则日新月异,就像当初我刚来宋庄租工作室的时候,周围还都是荒地,眼看着这边的环境一天一天在变化。

SHMJ:上世纪,二三十年代,国内就曾先后向巴黎美院输送了许多优秀学子,你在巴黎美院是否还能感受到前辈们对你的影响?

白文中:已经找不到他们的“影子”了,虽然巴黎美院的建筑还是当初的样子,但是教学模式早已大相径庭。学院每年是从全世界各地招收150多名新生,它属于公立大学,学费很低,我在校期间一年的学费是一千多法郎(约目前200欧),医疗保险都包括在内,但是生活和住宿学生们要自己打理,这方面与中国大学很不一样。那边往往会设立一些独立的“大学食堂”,来自不同大学的学生都集中到那里就餐,只要你是学生就可以凭学生证享受优惠。住宿方面也是一样的,学生自己去外面找,“大学城”坐落在14区,周边环境很好,配套设施也齐备。不同的国家都在14区都建立自己的学生寝室,一开始只提供给本国留学生住宿,慢慢到了后来就打破国界了,我就是住在比利时的学生公寓。

SHMJ:欣赏了你画集中的作品,感觉同时期的作品从“题材”到“形式”跨越非常大,可谓判若两人。

白文中:其实我的作品内在的联系还是紧密的。我每个阶段的创作都与我的生活状态、心态、对外界的感受密不可分。留学期间的作品相对具有表现性,随意性比较强,基本上都是反映所看、所感的内容,包括一些回忆在内。画面上形成了某种冲突,既有中国的元素,家乡的回忆,也有日常所观、所感和自身的生存感受。作品中打破时间与空间的隔阂,我将它们杂糅在一起并进行了主观处理。这批作品自我的意涵融入的比较多,巴黎的老师们很认可这批作品,后来我想把这批纸本作品画成油画,尝试了许多次,可能是材料本身的原因,总是达不到我所期盼的效果,找不到自由随意的感觉。一般这样的创作都没有草稿,注重随意和即兴,如果刻意去“做”就变味道了。

现在的作品一样和我现在的生存状态有关系,一方面要教学,中央美院的体系与现实主义结合的比较紧密,离不开现实的图像;另一方面结合了现在的生活状态,我很喜欢生活实实在在的感觉,挺踏实的!画了很多的自然风景,你在面对自然的时候如果没有充分体会的话,那么它们就是一块石头、一棵树……如果你将它们拟人化了,它们都是有性格、有表情的。我在完成这批作品的同时与它们进行“对话”,这样的“对话”不用去隐瞒什么,设定什么,是很自然的流露。

SHMJ:在前后两个创作阶段中期,你还尝试了人物题材的创作,并且融入个人的观念在里面。

白文中:这个系列的创作我把人物进行了黑白单色的处理,场景里融入中国元素的符号。其实,那也是我比较困惑的一段时间,一方面想贴近表现那些人物的状态,另一方面又想传达出作品背后的观念,所以尝试融入了许多具有中国元素的符号在里面,表现手法上将油画与刺绣相结合,最终使画中的人物与场景相互产生抽离感,或者说是冲突感。整体来讲绘画感被消弱,图像感被加强,将完全没有色彩关系的图像放置在了一起,人物形象也放大了很多倍。虽然我使用的油画媒材比较传统,但是在它的基础上总想试验一些新东西。比方说好多画家受到里希特影响,其间我也受到过他的影响,包括美国一批“照相写实主义”画家的影响,我在巴黎的一段时期已经开始创作大幅肖像的作品了,市场反响还可以,但弊端是被市场所左右,没有时间自由思考。紧接着2004年到2008年之间(经济危机之前)中国艺术市场出现一段很奇怪的短暂“繁荣”。

SHMJ:在那期间全球的视野都转移向中国,中国当代艺术不断在国际平台上曝光,中国的电影也频繁获奖。

白文中:“经济危机”到来之后“泡沫”就出现了,当代艺术自从安迪-沃霍以后就成了“产业商品”,兜售的只是“观念”,艺术的价值在艺术品之外,也可能仅仅是艺术家的签名。

SHMJ:你为什么选择在中国发展而不是欧洲?

白文中:决定继续留在巴黎还是回来是非常矛盾的。当时中央美院附中在扩展,正好几位老师作为访问学者来到巴黎,他们建议我回到国内来,同时我的家人也希望我能回国,那时我三十多岁也开始考虑这个问题了。回到中央美院做自己想做的事情对我来说更重要。在国外的时候希望画点中国的风景题材还得专程赶回来住一段时间,现在方便多了,可以定期回家乡还有太行山一带采风。不考虑别的,单从我个人追求来讲回国是对的。

SHMJ:从你个人经验角度来比较,当代中国的艺术发展与法国或是欧洲存在哪些共同点与差异?

白文中:国内与欧洲的艺术机构、运行机制很不一样,欧洲会设立很多公共博物馆、私人博物馆、基金会等等机构,它们普遍具有独立开展工作和选择艺术家、艺术品的能力。国内的收藏家、收藏机构相对比较盲目,会跟着策展人和批评家的“指挥棒”来走,往往绕弯路。另一方面是艺术品价格操作领域,欧洲相对“实”一点,不会忽然间膨胀的那么厉害,市场虽然缓慢但是健康。艺廊层次划分的很开,有些艺廊经过好几代人的经营,传承与趣味性很明确。前几年798很热闹,艺廊没几天就撤出了,从这个方面来讲中国与欧洲二者动机是不一样的。第三点,法国对艺术家的出身,学历,资历不是很看重,不会看你是不是“美协”什么的,只会很具体的针对你的作品来评判。各种各样的“沙龙”并存,年轻艺术家有年轻艺术家的“沙龙”,年龄上会限制。“沙龙”评委每年更换,这样大家竞争起来相对公平,年轻人参与的机会就多一些,忽然出现一名年轻的艺术家,甚至没有院校专业背景,这种可能性都是存在的。艺廊等行业人士尊重艺术家的个性、趣向,“不合胃口”可以不合作,但不会要求艺术家非要做到什么样它们才喜欢。从艺术的发展到市场的培养,欧洲发展这么长时间,积累了相当多的经验。第四,他们的学术不是垄断式的学术,你可以不参加“当代艺术的沙龙”还有别的“沙龙”可以选择,都是平行式发展的。

“春季沙龙”,“秋季沙龙”,“五月沙龙”,还有不同赞助组织赞助的其他“沙龙”。历史上“印象派”进入不了传统的“沙龙”,最后自己搞了一个“独立沙龙”,一般的“沙龙”也有自己的选送机制,最可取的一点就是评委们不是固定的,有些老的“沙龙”在大方向确定的前提下每届会有口味上的变化。提前几个月向外界征集作品,评委从选送的照片里遴选作品,确定入围的艺术家。“沙龙”就是集中画廊,艺术家参与的展会,不同的“沙龙”趣味倾向性很明确。

SHMJ:目前你的艺术的追求是什么?能否谈一谈接下来的工作计划。

白文中:目前在学校做老师,教书先教好,另外想把风景画继续探索下去。最近我回家乡一趟,对于家乡的风景充满了创作的欲望。我家乡在山西与太行山接点边,黄土高坡对我的触动更强烈一点。在北京这样的大城市生活久了到了那边思想也可以解放一下,这么好的自然,这么好的风景,这么好的空气……画出来后与大家一起分享。

有时候感觉做艺术也不是一个人的事情,艺术品毕竟也是要反馈给人群的。西方从中世纪到文艺复兴再到现代社会,艺术最后反馈给社会的还是它的功能性。当代艺术后来我没有继续坚持下去,原因是它里面哲学性的东西太多,思辨的东西太多,最后可能与艺术作品本身背道而驰,往往视觉艺术必须通过的语言的引申才能被观众接受理解。我还是主张视觉艺术最好要通过自身的艺术语言来传达其内涵,那样是最有力量的。如若你的作品絮絮叨叨说上一大篇才能解释清楚,那就不纯粹了。这不得不引起人们的反思,我也一直有这样的困惑……做文学的人应该拿出好的文学创作,做绘画的人要让画作本身来说话。对于当代艺术我是带着怀疑的态度去关注它的发生和发展。

SHMJ:你不是完全意义上的自由艺术家,在创作同时还分担着教育者的身份,艺术教育者与纯粹艺术家之间区别在哪里?

白文中:体制内的艺术教育者由于当今艺术专业的扩招所以变得不一样了,目前院校里的教学、行政已经分开。我认为,作为老师首先得有学术,这个是底线,同时我也在不断的警示自己。创作状态也不可能像自由艺术家们那样,白天睡觉晚上画画,言行和生活方式潜移默化的会影响我的学生们,甚至于交友方面。思考作品也要注意一些,国内的职业艺术家可能市场因素考虑很多,如何与画商打交道,处理人际关系等等。作为老师我不需要太富裕的生活,也不要去赚好多钱,一段时间在教学之余创作上以某个主题走下去,至于结果怎么样,是否有经济效益,暂时都可以抛到一边去。这种状态的优势在于有一个相对长远的计划,不被短暂眼前的利益所左右。艺术教育者与艺术家还有一层很大的不同是社会生活、世界观的不同。教育者首先要有对学生以及社会怀有责任感,这些对于自由艺术家来讲不是首先要考虑的问题,当然,在人群中他们的价值最终会得以体现,有人做的很精彩,有人做的很艰难。

SHMJ:十几年前你从中央美院走出去到了国外,十几年后又回到这里,想必会有恍如隔世的错觉吧。

白文中:老师们走的走,退休的退休,但是有一点不变,就是教学内容和模式基本上没有太大的改变;而有些时候又感觉变化蛮大的,包括搬家、扩招、社会大环境等等;而又有些时候又感觉好像没变,跟昨天一样似得……有回到母校的亲切感,看到学生们就联想起自己当初求学的状态了。这个年龄感觉很好——单纯,不过只有这些远远还不够,还有太多的东西需要积累、补充,未来上了大学也说明不了什么,每个年龄段要去享受每个年龄段的魅力,年轻的时候画几张好画就感觉学到了什么,不简单是这样子的。比方说,老了你回忆在大学期间仅仅只画了几张好画也是件很遗憾的事情。我一直强调人的心态,能不能感受到生活很重要……