维生素C的免疫功能及其缓释技术

聂怀鑫,王佃亮

维生素 C(vitamin C,VC)在水果和蔬菜中含量丰富,缺乏它可引起坏血病,被称为抗坏血病维生素。随着维生素C的广泛应用,人们发现维生素 C能有效地提高机体免疫力,甚至对癌症也有一定治疗作用,但长期大剂量使用维生素 C 会出现一系列问题。改善维生素 C的剂型,使之更加安全、有效应用于临床成为当前研究的热点。纳米微球缓释制剂可以提高药物的使用效率,减少患者的服药次数,提高患者的用药依从性。本文就维生素 C的新功能、新应用及其缓释技术进行总结。

1 维生素 C的性质和作用

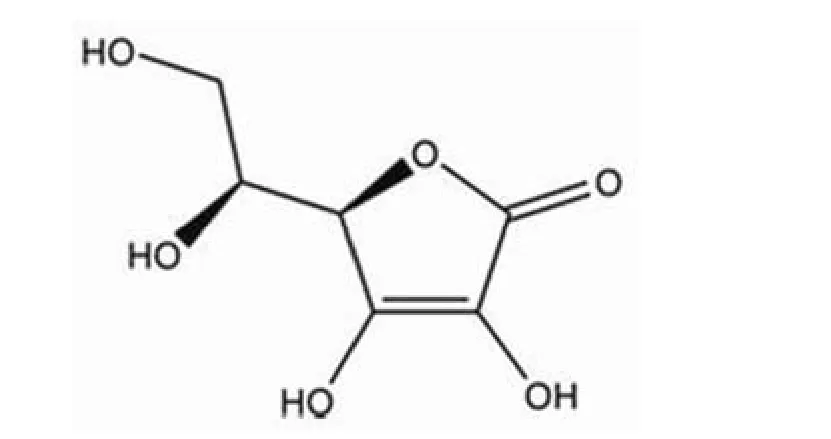

维生素 C(2,3,4,5,6-五羟基-2-己烯酸-4-内酯),分子式C6H8O6,结构如图 1 所示。维生素 C是一种水溶性维生素,无色晶体,酸性,具有较强的还原性,加热或在溶液中易氧化分解,在碱性条件下更易被氧化。

图1 维生素 C结构式

维生素 C 在氧化还原代谢反应中起调节作用。能促进肠道内 Fe2+的吸收,并能使肠道内的Fe3+还原为Fe2+,进而被肠道吸收。维生素 C 可以激活肝线粒体中的细胞色素 C 生物合成,细胞色素 C 在血液中的浓度越高,血液中胆固醇浓度就越低,维生素 C 缺乏时易患高血脂症。维生素 C 有抗组胺的作用,阻止致癌物质的形成,并能参与免疫,增强细胞的防御功能。维生素 C 在人体内参与糖的代谢及氧化还原过程,能促使组织产生细胞间质,减少毛细血管的通透性,加速血液凝固。维生素 C 有刺激造血系统、参与解毒等作用,还可以治疗慢性铁中毒、特发性高铁血红蛋白血症以及过敏。

2 维生素 C 与机体免疫力

维生素 C是人体免疫系统必需的维生素,可从多个方面增强机体的抗感染能力,缺乏维生素 C 会使机体的免疫力降低。当机体发生急性和慢性感染时,白细胞内维生素 C的含量急剧降低,使白细胞对抗病原菌的能力下降;而当体内维生素 C的含量高时,白细胞更加活跃,清除病原菌的能力更强;维生素 C 也是胶原合成必不可少的辅助物质,充足的维生素 C 可以间接提高机体组织对外来病原菌的阻挡作用。近年来,维生素 C 一些免疫新功能也逐渐被人们所发现[1-2]。维生素 C能诱导体内产生干扰素,干扰病毒mRNA 转录和DNA 复制,增强对病毒的抵抗力。维生素C 可增强中性粒细胞的趋化性和变形能力,提高杀菌效果。Kim等[3]研究发现,维生素 C 可通过增加产生 IFN-α/β,在病毒感染,特别是对流感病毒的感染有良好的抗病毒免疫反应,可通过促进淋巴母细胞的生成,提高机体对外来和恶变细胞的识别和杀灭,参与免疫球蛋白合成,有效地提高机体免疫力。Rodríguez等[4]对瑞典乳腺癌患者的研究发现,膳食维生素 C的摄入量与乳腺癌患者的生存有很大的关系。食物中的亚硝酸盐可与胺类形成致癌物亚硝胺,但维生素 C 可与之作用,消除其致癌性。试验中发现,人体胶质瘤细胞中的超氧化物依靠吸收的维生素 C 来灭活。大剂量维生素 C 可与抗癌药物联合治疗肿瘤,在临床上具有良好的应用前景。

2.1 维生素 C 对动物免疫力和生长发育的影响

低等动物的免疫系统主要依靠非特异性免疫来实现。低等动物非特异性免疫水平的高低与白细胞对病原菌的吞噬能力及溶菌酶的活性有关。维生素 C是一种调节低等动物免疫功能的免疫调节因子,能显著提高动物的免疫能力。它可以增强低等动物对多传染性病原的非特异性免疫反应,提高低等动物的整体抗病力。刘杨等[2]通过研究维生素 C 对建鲤肠道上皮细胞增殖分化、结构和功能的影响,发现适当添加维生素 C 可以促进建鲤肠道上皮细胞增殖分化,改善细胞膜结构的完整性,增强肠上皮细胞的功能和氨基酸代谢,提高细胞蛋白质沉积。周立斌等[5]研究发现,饲料中未添加维生素 C组的美国红鱼血清溶菌酶、超氧化物岐化酶(SOD)和总补体活性显著低于维生素 C 添加组,美国红鱼血清 SOD 活性随维生素 C 添加水平的增加而显著升高。廖畅宇等[6]对七彩神仙鱼幼崽投喂含有维生素 C的饲料,发现当饲料中维生素 C的添加量达到 500.0 mg/kg时,七彩神仙鱼幼崽血清替代补体活力、溶菌酶活力和白细胞吞噬活性均开始明显高于对照组,且同一水平随时间的增加而升高。曹志华等[7]以体重在16.8~24.3 g的黄鳝为研究对象,在饲料中加入了不同比例的维生素 C 磷酸酯,发现吞噬细胞活性在饲料中 VC 添加量为400.0~600.0 mg/kg时达到最高,而溶菌酶活性在VC 添加量为200.0 mg/kg时达到最高。在不同组织中 SOD的活性有显著差异,与对照组相比,当饲料中 VC 添加量为50.0 mg/kg 时,SOD活性显著降低。这表明当饲料中 VC 添加量在400.0~800.0 mg/kg 时,黄鳝能获得最好的非特异性免疫。维生素C 作为水产动物重要的免疫增强剂,在水产饲料中占据着不可或缺的重要地位。如何更好地利用维生素 C,提高维生素 C 在养殖业中利用率以及开发其在动物免疫中的新功能是当下研究的重点。

2.2 维生素 C 对人体免疫力的影响

人体的免疫系统包括体液免疫与细胞免疫。细胞免疫是通过 T 淋巴细胞来实现的,体液免疫则是由 B 淋巴细胞来实现的。维生素 C 可促进淋巴母细胞的生成,提高机体对外来和恶变细胞的识别和杀灭,并且参与免疫球蛋白的合成,可以有效地提高机体的免疫能力。

张立新和高志星[8]将随机抽取的61 名肠易激综合征(IBS)患者分为治疗组30 例和对照组31 例。对治疗组进行大剂量维生素 C 治疗,对照组进行小剂量维生素 C治疗。发现大剂量维生素 C 可提高淋巴细胞转化率,刺激机体产生细胞因子,增强细胞介导的免疫反应参数,提高免疫功能。付庆元等[9]将 70 例脑梗死患者分为观察组和空白对照组。空白对照组仅应用脑血管病的常规治疗,观察组在常规治疗的基础上每日静滴维生素 C 5.0 g。实验室检查发现观察组维生素的含量较对照组明显升高、免疫功能明显高于空白对照组。说明大剂量的维生素 C能明显改善脑血管病患者的免疫功能。

经过临床医生的长期探索发现,大剂量维生素 C 不仅能提高机体的免疫力,还对各种疾病具有治疗或辅助治疗的作用。李勇等[10]通过 MTT 法检测发现维生素 C 对肝癌细胞 SMMC-772的增殖生长有抑制作用,且有浓度和时间依赖性。宋汉义[11]随机选择 50 例白内障摘除人工晶体植入术后并发角膜水肿、失代偿的患者,其中 25 例给予球结膜下注射维生素 C 注射液(观察组),25 例按常规治疗(对照组)。治疗 1周后,对照组治愈率为44%,观察组治愈率为84%,差异有统计学意义(P<0.05)。表明维生素 C 治疗早期角膜水肿、失代偿有显著疗效。王光辉[12]通过实验发现,大剂量的维生素 C 有助于降低高血压。韦海涛[13]采用在常规治疗基础上静脉滴注维生素 C 治疗 21 例急性胰腺炎患者和8 例重症患者。发现大剂量维生素 C能清除异常增多的氧自由基,减轻胰腺炎患者的炎症反应,改善脏器功能。Ghomian等[14]通过对 170 名怀孕妇女的研究发现,14周妊娠后补充维生素 C 可有效预防早产胎膜早破的发生。

人体在剧烈运动、工作后会产生大量的活性氧,会对肌肉造成损伤,需要补充维生素 C 对抗氧化应激。Taghiyar等[15]通过对 64 名运动员的随机双盲试验发现,维生素 C对减少有氧运动中肌肉的损伤有重要的作用。

3 维生素 C 应用面临的问题

从最初的防治坏血病到现在的预防传染病、促进创伤组织修复,维生素 C 在临床治疗上的应用越来越广泛,但其应用也存在一些问题。

3.1 人们对维生素 C的错误认识

不少人把维生素 C 当成补药、美容药,滥用现象比较严重。对维生素 C的错误认识以及可能造成的后果主要有:①多服用维生素 C 有利于健康。妇女大量服用维生素C 可降低部分妇女的生育能力,影响胎儿发育,甚至能导致先天性坏血病;长期大量服用维生素 C 后,一旦停药可能导致维生素 C 缺乏症。②长期服用维生素 C 可以预防衰老。长期大量服用维生素 C 可引起视物模糊,乳腺肿大,流感样征候群(头痛、头晕、恶心、胃痉挛等);长期日服用维生素 C 超过 800 mg,将改变内分泌代谢、免疫反应,降低性功能,并可能出现血栓性静脉炎或栓塞。③在自制的面膜或者化妆品中加入维生素 C 具有防衰老、抗氧化、美白皮肤的作用。维生素 C的确具有抗氧化、防衰老的作用,但是维生素 C是一种强抗氧化剂,在自制的面膜及化妆品中如果不注意添加浓度,会对皮肤产生较强的刺激作用。

3.2 维生素 C 易氧化失活

维生素 C是一种极强的还原剂,遇水、热、光、氧、烟极易被氧化而失去生理活性。在使用维生素 C的同时,应避光、防潮、隔绝空气保存。Lin和Shiau[16]在石斑鱼饲料中直接添加 100% 未经修饰的维生素 C,其有效成分损失达 60%~70%。

3.3 维生素 C 影响多种药物吸收

维生素 C 属于酸性物质,磺胺类药(如复方新诺明)及其代谢产物在酸性环境中易形成磺胺结晶盐而造成泌尿系统结石,导致肾脏损害。若病情需要同时服用,应间隔2 h 服药。叶酸与维生素 C 同时服用时,叶酸易发生氧化还原反应,导致其药效减弱。阿司匹林与维生素 C 合用会增加维生素 C的排泄,从而影响维生素 C的利用,但维生素 C 不会影响阿司匹林的药效。当需要服用这两种药物时,应先服维生素 C,至少间隔 1 h 以上再服用阿司匹林,如需同时服用,应加大维生素 C的剂量。维生素 C 具有对抗华法林和肝素的抗凝作用,可以使凝血酶原时间缩短,减弱抗凝药物的作用。当维生素 C 与碱性药物配伍使用时,会发生酸碱中和反应,从而使两种药物都失去药效。

3.4 长期过量使用维生素 C 会引起多种不良反应

维生素 C 对人体有很多好处,人体每天从蔬菜水果中获取的维生素 C的量基本可以满足机体的需求。但当机体由于各种因素出现维生素 C 缺乏症时,应当适量补充[17]。临床观察发现长期过量使用维生素 C 有很多坏处。生长期儿童维生素 C的使用量 >3 g/d 时,数月后会影响骨质对钙磷吸收,成年后易患骨病;成人维生素 C的使用量>3 g/d,尿中排出量增加,还可产生尿糖的阳性反应,这有碍于医生确切掌握降糖药物的剂量;如服维生素 C 4g/d,可使原来中性尿液变为弱酸性,约 10 d 后,可发生尿路草酸钙结石和肾结石,严重者并发尿频、尿急并产生血尿。维生素 C的使用剂量 >3~4 g/d,可出现对抗肝素和双香豆素的抗凝作用,导致血栓形成,女性患者维生素 C的使用剂量 >5 g/d 可降低生育能力;患者大剂量使用维生素 C >60 d,体内维生素 C的含量反而会下降,这是因为长期大剂量的使用维生素 C 改变了机体对维生素 C的调节机制,加速了分解和排泄。所以一旦停药后,体内仍保持对维生素 C的加速分解和排泄,会导致其后数日或数月间机体出现维生素 C 缺乏症,早期表现为坏血症状,如齿龈肿胀及出血、牙龈松动等。虽然维生素 C是人体生命活动所必需的物质,但过量使用出现的问题同样也不容忽视。

4 维生素 C 缓释技术

4.1 缓释剂

面对大剂量使用维生素 C 出现的问题,将维生素 C制成缓释剂是一种良好的解决策略。缓释剂是指用药后能在较长时间内持续释放药物的制剂。缓释剂中的药物按适当的速度缓慢释放,血药浓度“峰谷”波动较小,可避免超过治疗血药浓度范围的毒副作用,又能较长时间保持在有效浓度范围之内以维持疗效。目前缓控释制剂主要分为口服、透皮吸收、植入等用途的几种。口服剂型有小丸、胶囊剂、骨架片、包衣小丸骨架片、薄膜包衣骨架片。透皮给药系统有药库型、骨架型和微囊型。植入制剂中常制成无菌小片(丸)或者生物可降解的聚合物(如聚乳酸、聚乙醇酸、丙交酯和乙交酯共聚物和聚乙内酯等),以及生物不可降解的聚合物“硅橡胶”。迄今为止,国外上市的口服缓释、控释制剂药物共约 200 余种。将维生素 C 制成缓释制剂,可以长时间保持体内浓度,降低长期大剂量使用出现的风险。还可以减少患者服用次数,提高患者的用药依从性。

4.2 纳米微球缓释技术

与其他类型的缓释制剂相比,纳米微球作为药物载体具有以下优点[18]:①提高药物利用率;②提高药物的选择性;③减少药物对正常组织的伤害,降低毒副作用;④将药物靶向输送到病变部位,实现靶向给药。El-Sherbiny[19]用海藻酸钠和化学修饰的羧甲基壳聚糖通过离子交联法制备微球,并用聚乙二醇(PEG)通过聚电解质络合作用与壳聚糖接枝,对微球进行包被,制备了 pH 敏感凝胶微球,然后用其负载牛血清白蛋白,载药率可达 83.1%。Alishahi等[20]用多聚磷酸钠作为交联剂制备壳聚糖微球,并用其负载维生素 C,实验结果显示微球是球形的,且带正电荷,粒径为185 nm,体内实验表明,3 h 后在虹鳟肠中药物释放率达到 10%,之后释放速度减慢,一直持续释放 48 h。

章苏宁等[21]以生物相容性好的A-氰基丙烯酸正乙酯为原料,采用界面聚合的方法制备含维生素 C的纳米粒子,探讨了制备纳米粒子的较佳条件。结果表明,所得含维生素 C的纳米粒子平均粒径为280 nm;粒子形貌为具有壳-核结构的球形粒子;粒子中维生素 C的载药率为17.16%。在不同温度下对比加速老化实验证明,纳米粒子中的维生素 C的稳定性远高于水溶液中的VC,且在温度越高的情况下,这种现象越明显,而且实验还发现,纳米微球包封的药物在血循环中保留的时间要比游离药物长得多,可以根据实际需要,设计具有不同半衰期的纳米微球作为药物载体。以期适应不同的药物,达到更好的治疗效果。纳米微球的缓释性能良好,可以使血药浓度维持较长的时间,有效地提高药物利用率,并缓解副作用的发生。

5 小结

维生素 C 除了传统的抗坏血病作用外,大剂量的维生素 C 可以提高机体的免疫力,对癌症的防治也有一定的效果。但是,大剂量的维生素 C 同样会引起众多的不良反应。使用维生素 C 纳米微球缓释制剂可以减少患者的服药次数、服用剂量,能极大地降低患者因使用药理剂量的维生素C 带来的风险,提高患者的用药依从性和安全性。维生素 C纳米微球缓释制剂能大大提高维生素 C 在体内的作用时间,作用效果,可以显著地提高药物的利用率,并扩大其应用范围,将会给其临床应用带来新的生机。

[1]Harris HR, Bergkvist L, Wolk A.Vitamin C intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women.Br J Cancer, 2013, 109(1):257-264.

[2]Liu Y, Chi L, Feng L, et al.Effect of Vitamin C on proliferation and differentiation of intestinal epithelial cells of Jian carp.Prog Vet Med,2012, 33(8):41-46.(in Chinese)刘扬, 池磊, 冯琳,等.维生素C对建鲤肠上皮细胞增殖分化的影响.动物医学进展, 2012, 33(8):41-46.

[3]Kim Y, Kim H, Bae S, et al.Vitamin C is an essential factor on the anti-viral immune responses through the production of interferon-α/β at the initial stage of influenza a virus (H3N2) infection.Immune Netw, 2013, 13(2):70-74.

[4]Rodríguez FS, Salazar KA, Jara NA, et al.Superoxide-dependent uptake of vitamin C in human glioma cells.J Neurochem, 2013.

[5]Zhou LB, Zhang W, Wang AL, et al.Effect of feed Vitamin C on growth、immunity and tissues accumulation in American red striped snappes.China Fisheries Society Annual Conference Abstract Book 2009, Haikou, 2009.(in Chinese)周立斌, 张伟, 王安利,等.饲料维生素C对美国红鱼生长、免疫和组织积累的影响.2009年中国水产学会学术年会论文摘要集,海口, 2009.

[6]Liao CY, Shao L, Wang XX.Influence of dietary vitamin C on non-specific immunity of larval and juvenile Symphysodon aequifasciatus.Prog Fishery Sci, 2012, 33(3):54-59.(in Chinese).廖畅宇, 邵力, 王旭霞.饲料中维生素C对七彩神仙鱼仔幼鱼非特异性免疫的影响.渔业科学进展, 2012, 33(3):54-59.

[7]Cao ZH, Wen H, Wen XB, et al.Effect of vitamin C on non-specific immune of rice field eel.J Yangtze Univ (Nat Sci Ed), 2008, 5(4):41-44.(in Chinese)曹志华, 文华, 温小波,等.维生素C对黄鳝非特异性免疫机能的影响.长江大学学报(自然科学版), 2008, 5(4):41-44.

[8]Zhang LX, Gao ZX.Effect of large dose Vitamin C on immunologic function in irritable bowel syndrome cells.Shandong Med J, 2012,52(1):90-91.(in Chinese)张立新, 高志星.大剂量维生素 C对肠易激综合征细胞免疫功能的影响.山东医药, 2012, 52(1):90-91.

[9]Fu QY, Yuan SQ, Chen GL, et al.Effect of Vitamin C on immunologic function in cerebrovascular disease sufferer.J Chin Physician, 2005,7(5):654-655.(in Chinese)付庆元, 袁淑青, 陈桂兰,等.维生素C对脑血管病患者免疫功能的影响.中国医师杂志, 2005, 7(5):654-655.

[10]Li Y, Zhang L, Su YY, et al.Inhibition of vitamin C on the proliferation and apoptosis of hepatocellular carcinoma cells SMMC-7721.J Practical Med, 2010, 26(23):4293-4295.(in Chinese)李勇, 张黎, 苏燕燕,等.维生素C对肝癌SMMC-7721细胞增殖的影响.实用医学杂志, 2010, 26(23):4293-4295.

[11]Song HY.Vitamin C treatment of the postoperative corneal edema and lost generation of taste in cataract observation of efficacy.China Prac Med, 2010, 5(22):169-170.(in Chinese)宋汉义.维生素C治疗白内障术后角膜水肿、失代尝疗效观察.中国实用医药, 2010, 5(22):169-170.

[12]Wang GH.Vitamin C treatment of hypertension: observation of efficacy.China Mod Dr., 2010, 48(28):132, 154.(in Chinese)王光辉.维生素 C治疗高血压疗效观察.中国现代医生, 2010,48(28):132, 154.

[13]Wei HT.Large doses of vitamin C in the treatment of pancreatitis by auxiliary function.Chin Foreign Med Res, 2012, 10(25):21-22.(in Chinese)韦海涛.大剂量维生素 C在胰腺炎治疗中的辅助作用.中外医学研究, 2012, 10(25):21-22.

[14]Ghomian N, Hafizi L, Takhti Z.The role of vitamin C in prevention of preterm prematurerupture of membranes.Iran Red Crescent Med J,2013, 15(2):113-116.

[15]Taghiyar M, Darvishi L, Askari G, et al.The effect of vitamin C and E supplementation on muscle damage and oxidative stress in female athletes: a clinical trial.Int J Prev Med, 2013, 4(Suppl 1):S16-S23.

[16]Lin MF, Shiau SY.Dietary L-ascorbic acid affects growth, nonspecific immune responses and disease resistance in juvenile grouper,Epinephelus malabaricus.Aquaculture, 2005, 244(1-4):215-221.

[17]Zhu XM.Adverse reactions on overuse of vitamin C.Chin Community Dr., 2011, 13(10):11.(in Chinese)朱晓明.过量使用维生素C的不良反应.中国社区医师(医学专业),2011, 13(10):11.

[18]Wu CY, Quan J, Li SB, et al.The application and current of the molecular drug carriers.Chemical World, 2009, 55(9):561-563, 560.(in Chinese)吴承尧, 权静, 李树白,等.高分子药物载体的应用及研究趋势.化学世界, 2009, 55(9):561-563, 560.

[19]El-Sherbiny IM.Enhanced pH-responsive carrier system based on alginate and chemically modified carboxymethyl chitosan for oral delivery of protein drugs: Preparation and in-vitro assessment.Carbohyd Polym, 2010, 80(4):1125-1136.

[20]Alishahi A, Mirvaghefi A, Tehrani MR, et al.Chitosan nanoparticle to carry vitamin C through the gastrointestinaltract and induce the non-specific immunity system of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).Carbohyd Polym, 2011, 86(1):142-146.

[21]Zhang SN, Guo YG, Zhang J, et al.Study on preparation and properties of nanoparticles containing vitamin in C.China Surfactant Detergent Cosmetics, 2008, 38(5):308-312.(in Chinese)章苏宁, 郭奕光, 张健,等.含维生素C纳米粒子的制备及性能研究.日用化学工业, 2008, 38(5):308-312.