飞机对抗红外成像导弹的方法*

付晓红

(东北电子技术研究所 锦州 121000)

1 引言

红外成像技术是根据目标和背景红外辐射能量的不同,把目标和背景区别开来,以达到探测目的。红外成像制导技术成为当今世界各国竞相发展的精确制导技术之一,它是一种使导弹威力成倍增长的高效费比技术,大力发展此技术并装备部队完全可以满足战术导弹对红外制导技术的需求,目前红外成像制导技术已经得到了广泛的发展,尤其是在空空导弹和防空导弹领域得到了充分的应用。与此同时,研究飞机对红外成像制导导弹的干扰方法也迫在眉睫。

2 红外成像导弹原理

2.1 红外成像导弹的工作过程

红外成像导弹的成像功能主要依赖红外成像寻的器,红外成像寻的器一般由红外摄像头、图像预处理电路、图像识别电路、跟踪处理器和摄像头跟踪系统等部分组成。发射导弹前,首先由发射控制站(如在飞机上)搜索、捕获要攻击的目标,一旦目标的位置被确定,立即引导导弹上的寻的器跟踪并锁定此目标。导弹被发射后,弹上摄像头摄取目标的红外图像并进行预处理,得到数字化目标图像。经图像处理和图像识别,区分出目标、背景信息,识别出要攻击的目标并抑制噪声信号。跟踪处理器形成的跟踪窗口的中心按预定的跟踪方式跟踪目标图像,并把误差信号送到摄像头跟踪系统,控制红外摄像头继续瞄准目标,同时向导弹的控制系统发出导引指令信息,控制导弹的飞行姿态,使导弹飞向选定的目标。因此是一种“发射后不用管”的制导方式[1]。

随着导弹与目标之间距离的缩小,目标在图像平面上的投影将扩大,且变得越来越清晰,此时,寻的器根据目标的形状识别出它的要害部位,并选目标要害部位的中心作为攻击点。

2.2 红外成像导弹的优点

1)集高灵敏度、高空间分辨率及大动态范围于一身,尤其适用于探测微弱目标信号和鉴别多标。

2)能在各种复杂的人为干扰和背景干扰下,实现对目标的自动识别和命中点的选择,具有较强的抗干扰能力。

3)成像工作方式使得导引头可同时采用可见光、激光、紫外光及毫米波等一种或多种实现对同一目标的多传感器探测,从而大大增强制导系统抗干扰能力。

4)具有自主俘获目标、复杂情况下自动决策的能力,是一种“发射后不管”型系统。

5)由于采用红外成像导引头技术和推力矢量技术,导弹的探测能力和机动性都大为提高。其离轴发射能力达到了±90°。即在前半球180°的范围内,导弹都具有对目标的攻击能力。

6)利用高度发达的计算机技术处理目标图像信息,模拟人对物体的识别功能,实现了制导系统的智能化。

7)以被动方式工作,有较好的隐蔽性。

8)可昼夜工作,烟雾穿透能力强,是一种准全天候工作的制导系统。

9)只需改变制导系统的识别、跟踪软件,就可在不同型号的导弹上使用,具有很强的型号适应能力。比较典型的产品有美国的“幼畜”导弹的导引头,它可用于空/地、空/舰、空/空三型导弹上。

10)主要工作波段为3μm~5μm中红外波段和8μm~14μm远红外波段,在远红外波段内的探测距离为可见光的3~6倍。

2.3 红外成像导弹的缺点

1)其热图像只是二维平面图而无立体感,加之热图像与可见光图像存在一定的差异,给目标识别带来一定的困难。

2)显示的热图像不论是什么颜色,实质上只是一幅单色辐射强度的分布图,给目标识别增加一定的难度。

3)容易受天气情况的影响。

2.4 红外成像导弹的成像必备条件

目前用于红外成像制导技术的导弹绝大多数是被动式的,它通过探测目标的热辐射来迅速地发现、识别和跟踪目标。但是,红外成像导弹像其它武器系统一样,在一定的条件下受到干扰,就会失去作用。

要使被动式红外成像制导系统正常工作必须具备以下条件:

1)适合成像探测器接收的足够强的红外辐射。即入射的辐射波长应与探测器的工作波长相匹配,入射的辐射能量要足够多。

2)目标表面与所处背景之间存在辐射亮度差别,这一差别的起因包括:

(1)目标表面与所处背景之间的温度差别;

(2)目标表面与所处背景之间的辐射强度差别;

(3)目标表面与所处背景反射热辐射的差别[2]。

用辐射强度表示,则为

式中,C为目标和背景之间的对比度;IT,IB分别为目标和背景的辐射强度。

用目标和背景的辐射功率表示辐射对比度,则为

式中,CR为辐射对比度;WT,WB分别为目标和背景单位面积上的辐射功率。

如果能够改变目标和背景的辐射特性,减少两者之间的对比度,或者大幅度地衰减进入导引头红外成像传感器系统的辐射强度,都可以使被动式红外成像导引头系统受到干扰。如果干扰的强度相当大,红外成像导引头分辨不出目标的热图像,便可达到干扰的目的。

3 红外成像导弹抗干扰方法分析

红外成像导弹抗干扰方法一般是多种抗干扰思想的综合体,同时会受到导弹导引、制导与控制系统的制约,不同型号的导弹其抗干扰方法可能存在较大差异。通常有以下几种方法:基于干扰物与飞机的辐射能量差异的抗干扰方法,基于干扰物与飞机的运动特性差异的抗干扰方法,基于干扰物与飞机的光谱差异的抗干扰方法。

3.1 基于辐射能量的抗干扰方法

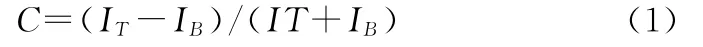

基于辐射能量的抗干扰方法主要是利用目标飞机和红外干扰弹辐射能量大小差异和变化趋势差异对二者进行区分。当红外干扰弹投射出去以后,红外干扰弹需要经历一个起燃、稳定燃烧、息燃的过程。通过对图1所示的典型的点源红外干扰弹燃烧过程的仿真结果分析得出,红外干扰弹在起燃过程中,其辐射强度迅速增大,随后进入稳定燃烧过程,在这一过程中其辐射强度会逐渐降低,当时其辐射强度水平仍然远高于飞机的辐射强度,最后干扰弹进入息燃过程,其辐射强度迅速衰减。

红外干扰弹起燃时,其辐射强度迅速变大。飞机的辐射强度也会逐渐变大,其主要原因是导弹与目标距离变短引起的,而因距离变短引起的飞机辐射强度变化不会像红外干扰弹起燃那么剧烈,利用红外辐射能量的上升速率的差异可以识别出红外干扰弹。

3.2 基于运动特性的抗干扰方法

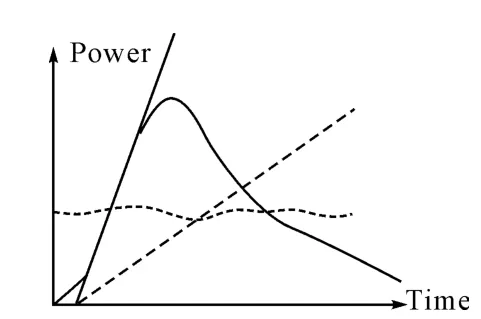

红外干扰弹所受的阻力与干扰弹的运动方向相反,重力方向垂直向下,在这种受力情况下,红外干扰弹的运动特性表现为一种负加速度特征的运动,运动速度迅速减小。而飞机在投射干扰弹后采取机动动作,所改变的主要是飞机的运动方向,而运动速度不会急剧下降,干扰弹和飞机的运动轨迹存在明显的区别,如图2所示。导弹主要是利用干扰弹与飞机的运动轨迹特性差异对干扰弹进行识别的。

图1 点源红外干扰弹的燃烧过程仿真示意图

图2 红外干扰弹和飞机的运动特性示意图

3.3 基于光谱特性的抗干扰方法

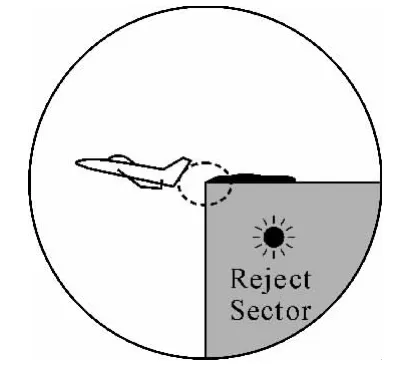

红外干扰具有许多特性,主要表现是大多数诱饵都是化学热辐射源,以黑体或灰体特性辐射。一般的干扰弹都是利用火药燃烧形成的火焰来产生较强的辐射,经测定,火焰温度在2000K~2200K,这决定了诱饵弹在近红外、可见光甚至紫外波段都具有比较强的能量,而飞机发动机尾焰辐射的温度通常700K~800K,而飞机目标在近红外波段,特别是在可见光和紫外波段的能量就比较弱,因为飞机本身基本上不辐射紫外能量,只是晴天时反射太阳光中的紫外能量[3],如图3所示。

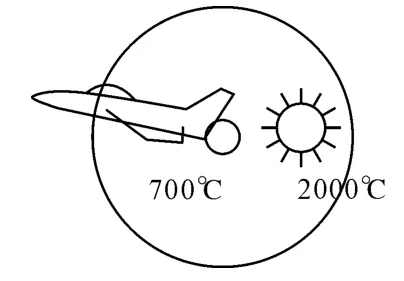

目前,西方各国使用的红外诱饵弹辐射波段大都在1μm~3μm和3μm~5μm波段以内[4]。干扰弹光谱辐射的最大值波长在1.4μm~2.0μm;干扰辐射能量一般在1μm~3μm、3μm~5μm波段内,分配的比例趋势是由短波到长波依次减小,而且干扰弹动态光谱分布与静态基本一致。

图3 飞机与红外干扰弹的辐射温度区别示意图

图4 飞机与红外干扰弹的辐射光谱分布区别示意图

而飞机的光谱辐射与干扰弹的光谱辐射是完全不同的,如图4所示,飞机的辐射的光谱分布规律与干扰弹是相反的,由短波到长波依次增大,在某一波段达到峰值。

红外成像制导导弹根据飞机与干扰弹的辐射温度和辐射光谱分布规律的差异可以识别出红外干扰弹。

对红外成像制导导弹而言,导引头所要探测、跟踪的是飞机目标,在迎头探测、跟踪飞机目标时,目标的辐射能主要在8μm~12μm长波红外波段,在侧向、尾向探测、跟踪目标时,目标的辐射能量主要集中在3μm~5μm中波红外波段,同时考虑到3μm~5μm中波红外波段的光学系统、头罩的性能及导弹气动加热对整流罩性能的影响,3μm~5μm中波红外波段的红外焦平面阵列探测器的规模、均匀性等性能以及不同天气条件下的大气传输性能,大都选择3μm~5μm中波红外波段。但近年来,为了提高防空导弹对抗复杂光电对抗措施的能力,国外也开始发展双波段红外成像导引头,针对红外干扰的辐射特性,大都选取中波红外和短波红外波段[5]。

4 红外成像导弹的干扰方法

目前对红外成像导弹的干扰方法分为硬杀伤、有源干扰和无源干扰。飞机对抗红外成像导弹的主要手段有以下几种:

4.1 红外定向干扰

红外定向干扰是一种调制和压制结合式干扰,它能够将有限的能量集中在较窄的方向,在导弹告警设备的引导下,发射较高能量窄波束红外脉冲,照射来袭导弹的导引头,使导弹导引头光电探测器工作混乱、饱和甚至损坏,从而使来袭导弹不能继续跟踪目标而脱靶。红外定向干扰的攻击目标是导弹的光电探测器,会产生三种干扰效果,角度欺骗、软杀伤和硬损伤。干扰效果与激光功率、距离和大气条件等因素有关。由于红外成像导弹探测器工作在3μm~5μm的大气波段,因此,要求激光辐射波长必须与导弹探测波长相同。

国外定向红外对抗系统主要包括:BAE系统公司研制的先进威胁定向红外对抗系统;诺格公司研制的定向红外对抗系统(DIRCM);诺格公司研制的大型飞机红外对抗系统(LAIRCM);美国海军研制的战术飞机定向红外对抗系统(TADIRCM)。

红外定向干扰对红外成像导弹的干扰主要分为以下几点:

1)直接摧毁导弹

红外定向干扰采用的激光能够对红外成像导弹产生硬杀伤。由于激光具有反应快、精度高的特点,可以准确地击中目标,达到摧毁目标的目的。但是这项技术还处于实验阶段,与实际应用还有一定的差距,主要是因为如何准确地击中目标,如何得到足够高能量的激光等。

2)干扰光感器件

光感材料对光有很强的吸附能力,并且都具有自己的感应门限,当其接受的能量超过其感应门限的上限时,可能对光感器件产生永久破坏或瞬间致盲,使导弹无法锁定目标或脱靶。

4.2 烟幕对红外成像导弹的干扰

烟幕是无源光电对抗的一种有效手段,已经在军事上得到了广泛的应用。吸收型烟幕主要通过对红外辐射散射和吸收达到干扰的目的,即当红外辐射的能量无法使导弹探测器探测目标或跟踪目标时,就可以起到保护载机和干扰导弹的目的。

红外干扰烟幕可利用烟幕产生与目标相近的红外辐射,将目标隐蔽起来。还可施放发射式红外烟幕,利用烟幕发射比目标更强烈的红外辐射,抑制目标的红外辐射,将飞机及飞机附近的背景辐射加以掩盖,从而遮蔽住飞机的热辐射轮廓图像;另一方面,烟幕亦可对飞机的红外辐射及对背景辐射的反射起散射和吸收作用,从而改变飞机本身的红外辐射及其对背景辐射的反射特性,起到隐身作用。即使烟幕无法完全将红外辐射全部干扰掉,也会影响导弹对载机图像的分割和特征的提取,使其无法准确地成像,已达到干扰的目的。

4.3 红外干扰弹对红外成像导弹的干扰

红外干扰弹(红外诱饵弹)是用于造成一个假的红外目标的有源红外干扰器材,可从地面、飞机或舰艇上发射,诱骗地空、空空、空地和反舰导弹,使其脱离对目标的追踪。红外诱饵弹结构简单,成本较低,并且可在短时间内大量投放,造成强劲的干扰,是目前对付红外导弹的主要干扰手段[6]。目前,为了适应红外导弹的发展,国外已经出现了许多新型红外干扰弹,如美国的MJU-50/B面源型红外干扰弹,MJU-39/40伴飞型红外干扰弹等。

根据导弹与载机距离的不同,载机在导弹上的成像特点也不同,分为以下几个干扰阶段:

1)点源阶段

当导弹距载机的距离较远时,载机在导弹上的成像很小,一般目标成像小于3×3像素时,认为其处于点源阶段,此时导弹只能使用基于点目标的抗干扰方法。由于红外成像导弹在点源跟踪过程中以跟踪能量中心的形式进行目标跟踪,所以伴飞式红外干扰弹是最佳的干扰方式,因为伴飞式干扰弹与目标飞机的运动特性接近。

对于伴飞式红外干扰弹,要求飞行速度与飞机接近,以达到伴飞的目的。同时,要求红外干扰弹的辐射强度与目标飞机接近,增加了导弹利用辐射能量特征识别干扰弹的难度。此外,要求干扰弹的燃烧时间要足够长,伴飞式红外干扰弹与目标飞机分离的距离要足够使目标飞机可以飞出导弹视场。

2)亚成像阶段

当导弹距载机距离由远距变为中距,目标像素位于3×3像素和8×8像素之间时,认为其处于亚成像阶段。在这一阶段,目标飞机不在局限于一个点,而是在导弹视场中已经有一定的像素分布。当导弹正常跟踪目标时,跟踪方法跟踪的是目标能量中心,但是当有干扰出现时,其抗干扰方法中可能已经开始利用目标飞机的像素分布特征对干扰弹进行识别,因此希望干扰弹也能够有一定的像素分布。

此时建议的干扰弹投射模式是,按一定规律投射面源红外干扰弹后,再按新的规律投射伴飞型红外干扰弹。面源红外干扰弹有一定的面积覆盖,会对抗干扰方法产生一定的影响;伴飞型红外干扰弹,具有与飞机类似的运动特性,同时在飞行过程中有一定的尾焰分布,这样能够达到更有效干扰导弹的目的。

3)成像阶段

当导弹距载机距离由中距变为近距,目标像素大于8×8像素,认为其处于成像阶段。在这一阶段,目标飞机的轮廓比较清晰,为了达到更好的攻击效果,导弹的跟踪识别方法会进行切换,从跟踪整个飞机的能量中心到跟踪飞机某个特征点。

此时,载机在焦平面上成像,导弹采用图像处理方法从背景中分割出载机目标,提取目标特征,进行目标跟踪。此时主要采用面源红外干扰弹进行干扰,面源红外干扰弹必须满足辐射波长范围与载机相同,辐射面积不小于载机的辐射面积,同时有效干扰弹的干扰时间满足载机逃离导弹跟踪视场的时间要求。

4)末制导阶段

当导弹距载机距离非常近时,目标像素大于90×90像素,认为其处于末制导阶段。此时,飞机在整个导弹视场中占有较大比例,即使是机身的红外辐射也已经饱和。此时基于辐射能量的抗干扰方法、基于运动特性的抗干扰方法已经难以区分干扰弹与目标,主要是依靠图像处理方法对目标的局部特征进行识别。此时最佳的干扰弹投射方式应该是大量投射面源和点源红外干扰弹,使其充满整个导弹视场,已达到一种致盲的效果,此时对干扰弹的辐射强度要求不高,但是希望能够覆盖更大的面积,既有面源部分的大面积覆盖,又有点源部分的高亮度,会给导弹抗干扰方法带来很大的困难。

4.4 红外隐身技术对红外成像导弹干扰

无论红外成像导弹采取何种识别和跟踪方式,它都要求目标和背景具有较大的红外辐射差异,可以通过改变此辐射差异达到隐身载机,干扰导弹成像的目的。要实现飞机的红外隐身,就必须控制飞机在这些波段内的红外辐射,降低飞机与环境的对比度,从而缩短各种光电探测器对飞机的探测距离,或使其根本不能发现飞机。同时,又由于空空导弹、地空导弹的光电导引头及红外告警器等光电探测器大都只能从下方或侧面探测飞机,因此需要控制飞机的主要红外辐射的方向[7]。据此,可将实现飞机红外隐身措施分为两类。

红外隐身的方法主要如下:

1)降低载机的表面红外辐射强度

这是红外隐身的主要手段,主要是通过降低飞机的辐射体温度和采用有效的红外隐身涂料来降低飞机表面的辐射功率,其原理主要包括减热、隔热、吸热、散热、降热等,尽量减少散热源,采用散热量小的设计和部件,在发动机系统周围设置闭环冷却系统,改善气动特性,减少气动力摩擦。

采用热屏蔽措施阻隔飞机内部发出的热量使之难于外传:一是在整机布局上考虑热屏蔽手段以降低飞机的红外辐射强度;二是对尾喷管或者尾焰等重要部位进行红外线遮挡。通常采用大宽高比二元非轴对称喷管,可促使尾焰同自由流动的外部空气很快地混合,使尾焰喷出喷口后尾焰核心区长度变短,尾焰辐射强度也相应降低。其另一个优点是对内部发动机尾焰及热的零部件有更多的遮挡,因而也更难看到有大方位比喷口的内部情况。通过上述手段,降低载机与背景之间的温差,减少红外导引头接收的能量,达到保护载机的目的。

2)改变红外辐射特征

(1)改变红外辐射波段

由于目前红外成像导弹主要通过3~5μm和8~14μm两个大气波段捕获目标,通过改变载机辐射波长达到隐身的目的。

改变红外辐射波段,使飞机的红外辐射波段处于红外探测的响应波段范围之外,或者使目标的红外辐射避开大气窗口而在大气层中被吸收或者散射掉,也可使对方红外探测器失去作用,具体的技术措施:采用可变红外辐射波长的异型喷管和在燃料中加入特殊的添加剂改变红外辐射波长。

(2)调节红外辐射的传输过程

调节红外辐射的传输过程,通常采用在结构上改变飞机主要红外辐射的方向,即外部遮挡可以遮挡尾焰辐射,通过遮挡尾焰的核心区可以大大减弱尾焰的红外辐射,增大光电探测器、红外热像仪及红外告警器的探测难度,从而实现红外隐身。如F-15和F-22战斗机是用尾翼遮挡喷管;F-117A和B-2隐形轰炸机用机身遮挡尾喷管;YF-23则同时用机身和尾焰遮挡尾喷管,通过遮挡可以有效地降低尾焰的红外辐射。

目前红外隐身技术已经得到了世界各国的广泛关注,并进行了大量的研究。

根据分析得知以上技术都能达到一定的干扰效果,有时单纯的采取一种方法不能得到较好的干扰效果。可以采用各种干扰方法进行复合干扰,如采用烟幕与面源红外干扰弹配合使用等。

5 结语

近年来红外成像导弹在世界各国得到了广泛的应用,制导模式、制导精度和抗干扰性也得到了长足的发展,随着多模复合制导、智能化末制导技术的研制开发,对红外成像制导导弹的干扰技术需要进一步完善和发展,才能适应未来现代化战争光电对抗的需要。

[1]吕相银,黄超超,凌永顺.面源型红外诱饵对红外成像制导干扰的评析[J].电子对抗技术,2004(9).

[2]郭盛雨.红外成像反舰导弹干扰方法分析[J].水雷战与舰船防护,2009(11).

[3]蒙源愿,宋锦武.便携式红外寻的防空导弹抗干扰技术[J].弹道学报,2007(3).

[4]贾秋锐,周立柱,孙媛媛.红外成像制导抗干扰分析[J].制导与引信,2010(3).

[5]黄士科,张天序,李丽娟,等.空空导弹多光谱红外成像制导技术研究[J].红外与激光工程,2006(2)

[6]方建,张宏宇.红外诱饵弹对抗四元红外导引头方法研究[J].光电技术应用,2007(4).

[7]杜石明,杨俊,曾凯,等.飞机红外隐身技术的探讨[J].电子对抗,2010(4).