施工因素对微生物驱油效果影响的物理模拟研究

史树有,杨胜来,张宏丹

(1.石油工程教育部重点实验室(中国石油大学(北京)),北京102249;2.中国石油大学(北京)化学工程学院,北京102249)

微生物采油具有适用范围广、工艺简单、成本低廉、经济效益好、环境友好等特点,是继常规提高采收率的方法(化学驱、气驱、热力采油等)之后一种新的提高采收率的方法。据统计,截至目前,全世界共进行了10多万井次微生物采油,原油采收率普遍提高5%~20%,含水率降低10%~30%[1]。胜利、中原和吉林油田的微生物采油效果统计表明,平均吞吐井次增油127.5~143.3t[1]。前人的研究主要集中在菌种的筛选评价和微生物采油作用机理方面[2-7]。黄冬梅等人[8-9]研究发现,施工因素对微生物采油的效果存在一定影响,但没有进行综合研究。为了更好地提高微生物采油效果,笔者采用室内填砂管微生物驱替试验,综合研究了注入方式、注入量、关井时间及重新开井时的驱替速度等主要施工参数对微生物采油效果的影响。

1 正交驱替试验

1.1 试验用原油、菌种及培养基

试验用原油来自新疆油田J16区块的L10286井,原油黏度22mPa·s,油藏温度40℃。

试验用菌种LZ3-1为产表面活性剂能力较强的兼性厌氧芽孢杆菌属。试验过程中,模拟油藏温度,注入水矿化度为菌种LZ3-1的最佳生长矿化度1 200mg/L。

培养基分为菌种活化和LZ3-1无机2种:

1)菌种活化培养基。蛋白胨1g,NaCl 0.5g,葡萄糖1.0g,牛肉膏0.5g,酵母粉0.5g,蒸馏水100mL;pH值为7.2;115℃条件下灭菌30min。

2) LZ3-1 无 机 培 养 基。NaCl 5.0g,(NH4)2SO41.0g,尿素 0.5g,MgSO40.05g,NaH2PO42.0g,K2HPO42.0g,FeSO40.01g,CaCl20.01g,MnSO40.01g,甘油10.0g,葡萄糖10.0g;115℃温度条件下灭菌30min。

1.2 正交设计

试验具体采用四因素三水平的方法,试验因素和水平见表1,试验方法见表2。

表1 正交试验的因素及水平Table 1 Levels of factors in orthogonal experiments

表2 影响微生物采油效果的因素正交试验设计Table 2 Orthogonal experimental design of affecting factors

1.3 主要试验步骤

1)填装填砂管,压实压力为14MPa。

2)以1.5mL/min的速度向填砂管恒速注入原油,并记录注入时的渗流压力p1,待填砂管出口端出油并且无气体产出时,停泵并记录注入时间t,待渗流压力降至p1时关井并记录流出的原油体积,计算原始含油体积,取孔隙体积近似等于原始含油体积。计算公式为:

式中:Voi为填砂管中原始含油量,mL;t为注入时间,min;V1为流出的原油体积,mL。

3)填砂管中饱和油后老化3d。

4)活化菌种,准备用于水驱后的微生物转注。

5)采取恒速水驱,水驱速度为2mL/min,当产水率大于95%时停止水驱。

6)按照表2设计的注入方式和注入量注入菌液、培养液,段塞注入时,先注入菌液,后注入无机培养液;并关井相应的时间。

7)关井时间结束后,用发酵液(向无机培养基中加入相同菌液培养与关井时间相同时长的发酵液)驱替,重新开井驱替(二次驱替)时的驱替速度按照相应的设计进行。当产水率达到95%时停止驱替,并计算采收率提高百分点。采收率提高百分点计算式为:

式中:ΔER为采收率提高百分点;V2为二次驱替时的产油量,mL。

1.4 正交驱替试验结果

正交试验结果(见表3)表明,各组驱替试验均能提高原油采收率,但提高采收率的程度有较大差异,其中无机培养基和接种活化菌液按体积1∶1的段塞注入,注入量为0.6倍孔隙体积,关井2d,重新开井时的驱替速度为2倍孔隙体积/h的组合,效果最好,采收率提高30百分点。

表3 正交试验结果Table 3 Results of orthogonal experiments

分析得到各因素在不同水平下的采收率提高百分点(见表4)。从表4可以看出,各因素的最优水平分别如下:

1)注入方式。无机培养基和活化菌液的段塞注入方式比连续注入加入5%菌液的无机培养基效果要好;段塞注入方式中,无机培养基和活化菌液的体积比为1∶1时比3∶1的效果好。

2)注入量。当注入量为0.6倍孔隙体积时效果最好,这可能是因为注入量较少时,作用效果不明显;当注入量过大时,由于先注入活化菌液后注入无机培养基,使得无机培养基将大部分活化菌液从填砂管中驱替出来了,导致效果变差。

3)关井时间。关井时间并不是越长越好,关井2d的效果最好。因为填砂管中的营养物质是有限的,一旦无法满足微生物生长所需,微生物将大量死亡,并且会产生一些有害物质,进一步加剧微生物的死亡。

4)驱替速度。随着驱替速度的增加,提高采收率效果增强。

表4 各因素在不同水平下的采收率提高百分点Table 4 Average increased percentage of recovery ratio of factors at different levels

2 验证试验和对比试验

2.1 试验设计

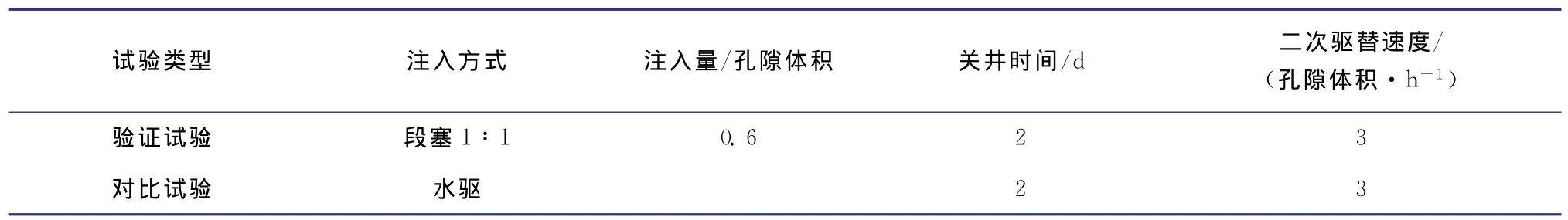

为了验证正交试验优化结果和解释,设计了验证试验和对比试验(结果见表5)。验证试验参数取表4中各因素的最优水平,对比试验采取关井相同的时间,但不转注微生物,重新开井时水驱的驱替速度也相同。

2.2 试验步骤

1)按照正交驱替试验主要试验步骤1)—5)进行;

表5 验证试验和对比试验设计Table 5 Design of verification experiments and comparison experiments

2)按照表5设计的相应注入方式和注入量注入菌液、培养液,段塞注入时,先注入菌液,后注入无机培养液;按设计时间关井。

3)关井结束后,用发酵液(向无机培养基中加入相同菌液培养与关井时间相同时长的发酵液)驱替,重新开井驱替(二次驱替)时的驱替速度按照表5中的设计进行。当产水率达到95%时停止驱替,并计算采收率提高百分点。

2.3 试验结果对比

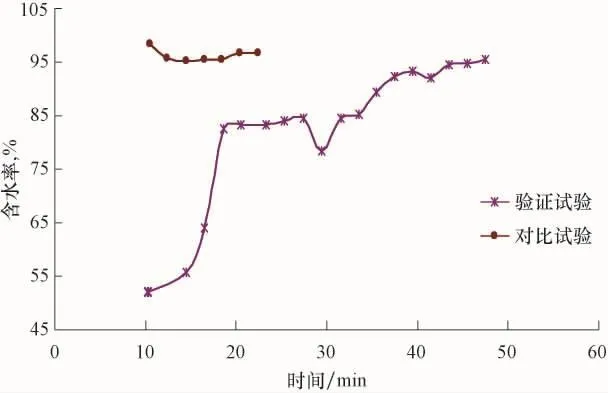

验证试验和对比试验的结果见表6。由表6可知,验证试验的结果(采收率提高32百分点)比表3中第5个试验的结果(采收率提高30百分点)还要好,这表明对正交试验结果分析是合理的。即分段塞的注入方式比连续注入加了5%菌液的无机培养基效果好;注入量应该适中,并非越大越好;关井时间应该考虑微生物的生长周期;较高的驱替速度能够提高采收率。

验证试验和对比试验重新开井驱替时的产水率变化对比曲线如图1所示。从图1可以看出,以产水率95%为开采极限,验证试验重新开井生产时,相对于对比试验,产水率显著降低,延长了有效期,减缓了产量的递减。

表6 验证和对比试验结果Table 6 Results of validation and comparison experiments

图1 关井后重新驱替时的产水率变化Fig.1 Water production rate behavior when re-flooding after shut-in

3 结 论

1)综合研究了注入方式、注入微生物菌液体积、关井时间、重新生产时的驱替速度等施工因素对微生物采油效果的影响。结果表明,上述因素对微生物采油效果有着较大影响,对上述因素优化后可以明显提高微生物采油的效果。建议在进行微生物采油施工前对施工参数进行优化,以便更好地提高微生物采油效果。

2)综合考虑了注入方式、注入微生物菌液体积、关井时间、重新生产时的驱替速度等施工因素对微生物采油效果的影响,较前人对部分影响因素的研究更为全面。

3)虽然通过优化初步得到了相关施工参数的最佳值,但是试验中各因素值需进一步细化,试验方案也有待优化。

[1]杨凌,王世建.川北油田微生物吞吐采油技术研究[J].内蒙古石油化工,2009,35(6):75-79.Yang Ling,Wang Shijian.The research of technology of microbial huff production in north Sichuan Oilfield[J].Inner Mongolia Petrochemical Industry,2009,35(6):75-79.

[2]张廷山,徐山.石油微生物采油技术[M].北京:化学工业出版社,2009:4-10.Zhang Tingshan,Xu Shan.The oil microbial enhanced oil recovery technology[M].Beijing:Chemical Industry Press,2009:4-10.

[3]Amalia Yunita Halim,Umar Dani Fauzi,Septoratno Siregar,etal.Microbial enhanced oil recovery:an investigation of bacteria ability to live and alter crude oil physical characteristics in high pressure condition[R].SPE 123506,2009.

[4]宋绍富,张忠智,余理,等.原生质体融合技术构建高效驱油细胞工程菌的研究[J].油田化学,2004,21(2):187-190.Song Shaofu,Zhang Zhongzhi,Yu Li,etal.Construction of cell engineering bacteria for MEOR through protoplast fusion[J].Oilfield Chemistry,2004,21(2):187-190.

[5]Nielsen S M,Jessen K,Shapiro A A,etal.Microbial enhanced oil recovery:3Dsimulation with gravity effects[R].SPE 131048,2010.

[6]雷光伦,马继业,汪卫东,等.微生物提高采收率微观机制[J].中国石油大学学报:自然科学版,2009,33(3):108-113.Lei Guanglun,Ma Jiye,Wang Weidong,etal.Micro mechanism of microbial enhanced oil recovery[J].Journal of China University of Petroleum:Edition of Natural Science,2009,33(3):108-113.

[7]武盈.微生物石油降粘的研究[D].北京:北京化工大学生命科学与技术学院,2009.Wu Ying.An oil reduction study by microbial method[D].Beijing:Beijing University of Chemical Technology,College of Life Science and Technology,2009.

[8]黄冬梅,杨正明,史连杰,等.特低渗油藏微生物驱影响因素数值模拟研究[J].特种油气藏,2007,14(3):45-47.Huang Dongmei,Yang Zhengming,Shi Lianjie,etal.Numerical simulation of MEOR in extra low permeability reservoir[J].Special Oil & Gas Reservoirs,2007,14(3):45-47.

[9]张静楠,董汉平,俞理,等.不同注气方式及岩心材料条件下的微生物驱油效率研究[J].石油钻探技术,2010,38(6):5-10.Zhang Jingnan,Dong Hanping,Yu Li,etal.Effect of gas injection mode and core sample on micro-organism flooding experiment[J].Petroleum Drilling Techniques,2010,38(6):5-10.