沁水盆地樊庄区块煤层气井开发特点及管理方法

李梦溪 王立龙 胡秋嘉 刘春春 崔新瑞

(华北油田山西煤层气分公司,山西 048000)

樊庄区块位于沁水盆地东南部,于2006年开始煤层气商业化开发,主采煤层为山西组3号煤层,开发区主要包括樊庄、成庄、郑村三个井区,开发井型为直井、丛式井、多分支水平井。区块内早期投产的煤层气井生产时间已接近6年,截至到目前累计投产煤层气井753口,合计建产能8亿m3,日产气量150万m3,其中直井单井平均日产气量1640m3,水平井单井平均日产气量6700m3。本文通过对753口煤层气井的生产动态数据进行分析研究,对其生产特征有了一定认识,总结出一些开发特点和规律。并以此为基础,提出了针对不同排采阶段的控制方法及针对不同产量井的现场管理办法。

1 樊庄区块地质特征

樊庄区块位于沁水盆地马蹄形斜坡带的东南缘,区内地层宽阔平缓,总体向西倾斜,地层倾角一般为2~7°,以发育小断距正断层和低缓平行褶皱为主,褶皱展布方向以北北东向和近南北向为主。区内地层由老至新包括奥陶系中统峰峰组、石炭系中统本溪组、石炭系上统太原组、二叠系下统山西组、下石盒子组、二叠系中统上石盒子组、石千峰组、新生界第四系。其主力煤层为山西组3号煤层和太原组15号煤层。其中3号煤层埋深介于400~800m之间,厚度介于5~8m之间,分布稳定,总体为由南西向北东逐渐增厚的趋势。3号煤含气量介于7~32m3/t之间,一般大于20m3/t。含气量变化主要受构造及水动力条件控制明显,断层、陷落柱和甲烷风化带附近煤层含气量显著降低。3号煤属低孔低渗储层,孔隙裂隙以微孔为主,孔隙度一般2.90%~7.09%;次生割理发育,割理宽约l微米;渗透率总体呈现出随煤层埋藏深度增加而降低的趋势。3号煤层的渗透率一般小于1mD。煤储层为欠压-常压储层,总体上具有低压、低渗、含气量高、非均质性强的特征。

2 樊庄区块煤层气开发特点

2.1 高阶煤的煤岩特征决定了煤层气井需长时间降压才能解吸产气

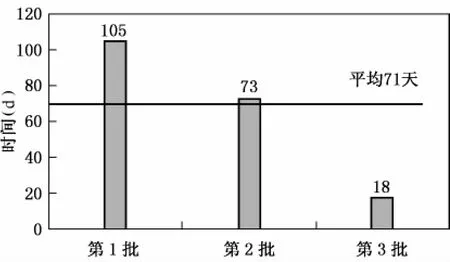

煤层气主要以吸附状态赋存于煤储层之中,其产出是一个复杂的“排水-降压-解吸-扩散-渗流”的过程。实验数据表明,随着煤阶的增高,解吸时间有增大的趋势,其中以高阶煤煤岩吸附时间跨度最大,其受沉积环境、煤岩组分、煤阶、煤岩结构等诸多地质因素影响。统计结果显示樊庄区块煤层气井受地质条件、开发工艺不同的影响,其解吸见气的时间存在一定的差异,但总体上均需较长时间。其中直井纯排水时间一般为1~9个月,平均为103天 (见图1),解吸见气后6个月至1.5年后达到稳产;水平井纯排水时间一般为2~3个月,平均为71天,解吸见气后6个月至1年后达到稳产 (见图2)。个别井受断层影响,产水量大,降压困难,纯排水时间较长,到达稳产时间较晚。

图1 樊庄区块直井见气时间统计

图2 樊庄区块水平井见气时间统计

2.2 直井开发需大型压裂改造

高阶煤煤储层是割理、孔隙型储层,具有低孔低渗特征。沁水盆地南部高阶煤压汞实测3号煤孔隙度一般为2.90%~7.09%,平均3.345%,以微孔-小孔为主,吸附性强,但连通性差。取心煤样裂隙观测显示,区内煤岩裂隙发育,且面割理较端割理发育,面割理密度25-47条/10cm,但大部分被粘土矿物与碳酸盐岩矿物充填。因此,高阶煤孔裂隙结构特点决定高阶煤煤储层为低孔低渗储层,其渗透性一般小于1mD。开发过程中若采用洞穴、射孔等完井方式煤层气直井一般没有自然产能,必须通过大型压裂改造。通过几年的压裂实践表明,实施大液量、变排量、中高砂比的活性水压裂,煤层气直井产气效果相对较好,从2006年到2011年,随压裂施工参数的优化,单井平均日产气量从1009m3上升为1517m3(见表1)。

2.3 产气量差异大,平面分布规律性不明显

樊庄区块煤层非均质性较强,在生产上表现为井间气产量差异性大。高产气井、低产气井平面分布规律性差 (见图3),排采1年以上直井最大日产气量达1.6万m3,最小日产气量仅100~200m3,甚至不产气。分析原因主要与四方面因素有关。一是与含气量高低有关。统计结果显示,直井日产气量2000m3以上井,吨煤含气量一般大于18m3/t,日产气量500~1500m3井,吨煤含气量一般在12~18m3,日产气量小于500m3井,吨煤含气量一般小于12m3/t;二是与其所处构造位置有关。开发区内地质构造 (小构造)对煤层气富集高产具有控制性影响,构造翼部及相对高部位是高产有利区域,背斜轴部产气效果差,断层附近普遍水大、气少;三是与储层改造效果好坏有关。随着压裂工艺技术的不成熟,改造效果逐渐提高,直井单井产量逐步上升;四是与排采控制有关。煤储层为低压、低渗储层,敏感性强,如排采控制不当、可导致煤粉堵塞人工裂缝,或储层产生压敏或速敏效应,渗透率不可恢复性下降,气井低产。

表1 樊庄区块直井储层改造参数统计表

图3 樊庄井区产量柱状图

2.4 单井产水量差异大,对排采设备要求高

受开发层系、构造位置、生产阶段的不同,樊庄区块煤层气井产水量在平面上差异较大。一是本区主力3号煤层和15号煤层之间产水量差异大。3号煤层主要含水岩层为二叠系下石盒子组、山西组碎屑岩类裂隙水,属弱富水性,单井普遍产水量低,平均日产水4.5m3;15号煤层主要为含水性较大的奥陶系碳酸盐岩岩溶水含水层,单井产水量相对较高,平均32.5m3;二是不同构造位置,产水差异大。断层附近产水量最大,日产水量最大可达100m3左右,褶皱向斜部位较背斜部位产水量大;三是不同井型、不同排采阶段产水量差异大。直井解吸前日产水一般5.0~7.0m3,产气后日产水一般0.1~3.0m3;水平井解吸前日产水一般10.0~15.0m3,产气后日产水一般5.0~8.0m3。因此排采设备必须要有从低排量到高排量较大范围内的排水能力,同时要有一定的防煤灰、防气体影响的能力,且连续、可控。

2.5 井口压力低,对地面集输系统要求高

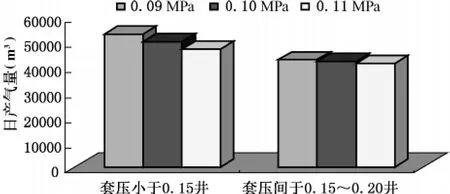

从煤岩等温吸附曲线可以看出,随着压力的逐渐降低,甲烷解吸量逐渐增大。因此在生产过程中为最大限度提高单井产量,必须将井底压力降至最低。樊庄区块于2006年开始规模投产,通过长时间的排水产气,目前多数井呈现出低套压产气的现象,单井平均套压0.14MPa,与集输系统回压相近。生产中表现为随系统压力的升高产气量下降,井口压力越低的井影响越大。以樊庄某一试验井区为例,试验区井数95口,其中套压小于0.15MPa井70口,套压0.15~0.2MPa井25口,当系统压力由0.09MPa上升到0.11MPa时,气量分别降低11%和4%(见图4)。

图4 系统压力对不同套压井影响图

2.6 煤粉产出量大,对生产过程影响大

直井压裂、水平井钻井、作业施工及排采过程中应力变化,均可造成煤粉的产出。虽然有利于疏通地层,提高渗透率,但由于目前煤层气井的抽采设备主要沿用常规油气的设备,煤粉适应能力较差。这些煤粉随水进入泵筒,与上下凡尔球发生摩擦,长时间作用下,导致凡尔失效,泵效降低,产出水减少,严重时出现煤灰卡泵、气锁等问题,影响排采工作的连续性。同时产出的煤层气中也含有大量的粉煤灰,颗粒极其细微、不易分离,易加快压缩机磨损速率,造成集输系统运行不稳定,增加运行成本。

2.7 井底流压变化对产气量影响大

实验表明煤层岩心对应力相当敏感,随着有效围压的升高,渗透率明显下降。尤其是开始阶段下降较快,随后 (有效围压4~5MPa以后)变化相对较慢。因此井底流压是煤层气井排采控制的核心参数。当井底压力出现波动时,单井产气量随即发生变化。如樊庄区块的X号水平井,于2008年1月投产,投产后一年达到稳定日产气量50000m3,2009年5月受停电影响,井底流压出现波动,从0.4MPa回升至0.6MPa,产气量从50000m3快速下降至20000m3,待流压恢复至0.4MPa后,产量也随即恢复至50000m3。

但当井底压力出现突变时,煤层基岩发生应力敏感,基岩渗透率急剧降低,裂隙、割理闭合,井眼周围煤储层将形成一个封闭圈,阻碍压力在煤层的传播,导致压降面积难以形成。因此排采过程中如何保证井底流压连续、渐变、稳定是避免储层伤害的重要手段。

2.8 稳产期长,目前未见递减迹象

樊庄区块煤储层渗透率低,煤层气赋存状态以吸附态为主。生产中表现为单井生产周期长,即随着排水时间的延长,压降面积逐渐形成,产气量缓慢增加。如2006年底投产的第一批排采井,目前依然在稳定生产,还未出现产量递减现象 (图5)。且部分含气量较高、井网完善的井,通过长期的持续排水降压,产量呈现上升趋势,目前该类井共计75口,占开井数的18.6%,2010年底与2011年底对比,日产气量由11.5万m3上升到14.6万m3。

图5 樊庄第一批直井综合生产曲线

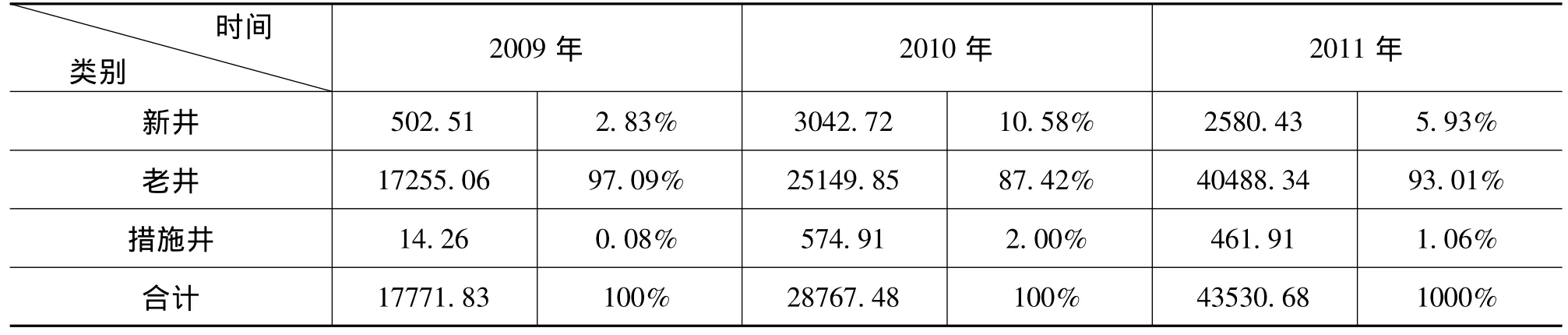

2.9 产量构成以老井为主,新井、措施产量比例低

樊庄区块从2006年投入规模开发,2010年产能基本建设完成。其中2009年新井、措施井产量占当年总产量的2.91%,2010年新井、措施井产量占当年总产量的12.58%,2011年新井、措施井产量占当年总产量的6.99%(表2),总体表现为产量构成以老井为主,新井、措施产量比例低。分析原因主要受两方面因素影响。一是煤层气“排水-降压-解吸-扩散-渗流”的产气机理决定了地面开发是一个长期的过程。统计结果显示樊庄区块直井纯排水平均为103天,解吸见气后6个月至1.5年后达到稳产,水平井纯排水时间平均为71天,解吸见气后6个月至1年后达到稳产。因此新井对当年产量贡献值小;二是措施单一,增产量小。目前较为成熟的解堵性二次压裂,成功率为75%,措施后单井平均纯增量500m3/d。

表2 樊庄区块2009~2011年产量构成表 单位:万m3

3 煤层气项目管理办法

通过六年的开发实践,华北油田不断总结经验教训,逐步建立起具有地区特色的煤层气管理模式。在生产井管理方面,依靠制定依据、明确分工,探索完善排采控制方法,建立现场管理办法等方式为产量的快速上升提供了保障。

3.1 建立依据,明确分工

实践表明地质系统、工程系统的合力快速运作是保障煤层气勘探开发技术始终处于领先的关键。华北油田通过不断的摸索总结,目前就煤层气开发的地质系统建立了《煤层气井排采管理办法》、《排采井资料录取规定》、 《单井精细管理实施细则》、《煤层气井排采相关部门岗位职责》等管理依据;就工程系统建立了《新井投产工作流程》、《不出液井处理工作流程》、《卡泵停抽处理工作流程》、《停电后启井工作流程》、《电气故障处理工作流程》、《抽油机故障处理工作流程》、《集输设备故障处理工作流程》、《煤层气井排采相关部门岗位职责》等管理依据。并在此基础上明确了地质、工程、作业区的分工,确保生产井连续稳定排采、产气量稳步上升。其中地质主要负责新井、措施井排采管理、制定增产技术措施、研究排采控制技术、提出排采工艺技术需求、指导作业区进行排采管理;工程负责实施增产措施、维护性作业、研究排采工艺技术、排采井自动化系统管理、地面集输工艺优化、指导作业区进行日常维护管理;作业区负责老井排采管理、排采现场维护、工程、地质指令执行、工程、地质资料录取。

3.2 探索完善排采控制方法

合理的排采控制是获得高产稳产的重要手段。在六年的排采实践中,通过反复探索,认识不断深入,结合高阶煤煤层气的产气规律,华北油田将樊庄区块煤层气井的生产过程划分为“单相排水段,控压排水段、控压产气段,稳定产气段和衰竭段”,围绕井底流压、解吸压力、地层压力,即按照“五段三压法”排采制度进行管理,排采原则是连续、渐变、稳定,控制核心是井底流压和煤粉。

3.3 建立现场管理办法

沁水盆地南部为丘陵、山地类地理环境,地形起伏大,山峦叠障,沟壑纵横。一年的气候多变,春夏两季多发雷雨,秋冬两季频现雾雪。植被茂盛,地理环境不利于煤层气勘探开发建设。加之气田单位产能建井数多,现场管理难度大。为确保产量平稳运行,避免非地质因素导致的产气量大幅波动,根据井型、井别、排采时间、产量高低、措施情况等,将单井划分为A类、B类、C类井,实行分类管理。其中:

A类井主要包括排采时间小于半年的新井、日产气量大于1500m3的老井、排采时间小于3个月的措施井和试采评价井。该类井出现问题,按照水平井-新井-措施井-评价井逐级处理,要求4小时之内现场诊断、初步处理,上报处理结果,各项自指令至下达后8小时内完成;

B类井主要包括排采时间大于半年的新井、日产气量800~1500m3的老井、高产井的助排井和排采时间大于3个月的措施井。该类井出现问题,按照水平井-新井-措施井逐级处理,要求8小时之内现场诊断、初步处理,上报处理结果,各项自指令至下达后48小时内完成;

C类井主要包括日产气量小于800m3的老井和未解吸见套压井 (液面较高)。该类井出现问题,要求24小时之内现场诊断、初步处理,上报处理结果,各项自指令至下达后72小时内完成。

现场通过实行“ABC”动态分类管理,取得一定效果。樊庄井区老井产量运行相对平稳 (见图6),避免了非地质因素导致的产气量大幅波动。

图6 樊庄井区老井生曲线

4 结论与建议

(1)高阶煤煤储层为低孔低渗储层,非均质性强,产气规律复杂,生产上具有气水产量差异大、低产井比例高、井口压力低、煤粉产出量大、应力敏感性强、增产手段少、稳产期长、持续排采产量缓慢上升的特点,与常规油气差异明显;

(2)沁水盆地南部地理环境不利于煤层气勘探开发建设,且气田单位产能建井数多,产量结构脆弱,因此建立科学完善的煤层气勘探开发体制机制,是实现产量平稳上升的重要保障;

(3)影响煤层气单井产量的三大因素是地质条件、工程条件和排采控制。核心是含气量、煤层割理发育程度,即优选高渗富集区是获得高产的基础,工程条件的成功是获得高产的关键,合理的排采控制是获得高产的手段;

(4)在几年的开发实践中,持续深化煤层气开发特点认识,不断探索排采管理办法,取得了一定的成效。但目前排采管理仍处于定性-半定量阶段。为此,我们要进一步深化区块煤层气富集规律和开发特征研究,细分流动单元,探索定量化、差异化的精细化排采管理办法,切实提高单井产量,最大限度提高开发效益。

[1]李景明等.煤储集层解吸特征及其影响因素[J].石油勘探与开发,2008,35(1):52-58.

[2]杨胜来等.应力敏感及液锁对煤层气储层伤害程度实验研究[J].天然气工业,2006,26(3):90-92.

[3]李梦溪等.沁水煤层气田樊庄区块直井产出特征及排采控制方法[J].中国煤层气,2011,8(1):11-13.