论文化产业集聚对我国区域经济发展的影响

■ 喻莎莎 博士(安阳师范学院 河南安阳 455000)

引言

自2009年国务院实施《文化产业振兴规划》到今,文化产业作为国民经济新的重要增长点,已经成为战略性支柱产业。随着政府关于文化体制改革力度不断加大,体制变化不断深入,我国文化产业增值在近年来大幅度增长,2010年我国文化产业增加值已经高达11052亿元,占同期GDP的2.75%,而2008年至2010年间,文化产业法人单位增加值年均增长高达24.2%。全国文化产业增长速度平均超过20%。2011年,中共中央在“十二五”规划的建议提出,在推动文化产业成为国民经济支柱性产业的基础上,加强对外宣传文化交流,创新文化“走出去”模式,增强中华文化的国际竞争力、影响力(摘自全国人大常委会副委员长严隽琪同志在2011第八届中国文化产业新年论坛上的主题演讲)。

党的十五届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会事业发展的第十个五年计划的建议》中第一次提出了“要完善文化产业政策,加强文化市场建设和管理,推动有关文化产业的发展。”在随后的十六大、十七大、十八大中,明确提出了“建设文化产业为我国支柱性产业,扎实推进社会主义文化强国建设。”各个地区也纷纷开始文化产业扶植政策,形成了新的一轮产业竞争格局。

由于文化具有意识形态属性,属于上层建筑范畴。文化与经济结合才能形成文化产业,两者统一在文化产业的生产过程及文化产品中,至今,国际上对文化产业的定义至今尚无统一定论,依据不同国家地区的法律法规,文化产业囊括的产业范围也不同。根据UNSECO(UNSECO,联合国科教文组织,成立于1946年,总部设在法国巴黎)对文化产业的定义:按照工业标准,生产、在生产、储存以及分配文化产品和服务的一系列活动。我国涉及文化产业的行业主要包括:新闻出版业、电影产业、电视产业、广播产业、动漫游戏产业、网络新媒体产业、广告产业、艺术品经营产业、演出产业、会展产业、文化旅游产业、以及教育、体育产业等13个方面(参考2011年度中国文化产业年度发展报告)。国际文化产业发展规律表明随着人均收入水平的增长,文化物质的需求与消费也同步增长,我国当前人均国内生产总值已经达到了3700美元,部分地区已经超过5000美元,这样的经济基础推动了我国文化事业与产业的迅速发展,地区之间有关文化产业经济数值也明显拉大了差距。

袁海(2010)曾通过证实研究经济地理和产业政策对文化产业集聚具有显著影响。王洁(2007)曾运用区位基尼系数和行业集中率CRn指标对我国文化产业的空间分布进行了研究,发现文化产业在我国主要集中在北京、上海、广东、江苏这样的经济发达地区,证实了我国文化产业发展存在着地区性差异。在全国各地政府都在加大文化产业政策振兴力度的背景下,我国不同地区之间是否存在文化投资地区差异性,目前尚未有具体结论,本文结合文化产业发展的要素特征,测算并分析辽宁、河南、江苏、陕西、广东、湖南六个省份,2005-2010年有关文化产业增值与国民经济增长的面板数据,从而为我国不同地区的文化产业竞争力提升与发展提供政策理论依据。

文献综述

从“十二五”规划开始,我国产业经济发展的转型一个重要的支点就是实施区域发展总体战略和主体功能区战略,通过区域功能的规划,提高国土空间利用效率。而正是这样全国各地的文化创意产业园区等新型产业集聚区的纷纷创建,目的既是为了引领地区经济发展,也是为了争取新的投资空间。“十二五”规划使得全国文化产业园区和基地建设成效明显,截止2010年,各个地区的文化产业园区已经创造了700亿元的产值,并且带动了地区经济发展。但是也存在很多问题,有很多地方只是热衷于给文化产业园区和基地“挂牌”,而忽视了其发展应有的建设条件、产业内涵以及资源禀赋问题。这也是本文所探索分析的一个问题。

国外最先对文化产业价值进行研究的是法兰克福学派代表阿多诺和霍克海默在1947年出版的《启蒙的辩证法》里提出的一个“文化工业”的概念,揭开了经济与文化的关系。随后,日本学者日下公人、美国经济学家克鲁格曼都对文化产业的外部规模经济,内部规模经济进行了系统地分析,证实了文化产业也存在规模效益与需求偏好效应。Schulze(1999)提出具有复制性的艺术品产业是可以通过投资达到规模经济效益,并强调了这些产品消费具有“上瘾效应”(“理性上瘾”理论最先由Stigler&Becker于1977年提出,它说明了艺术品消费水平的高低是受消费者对其上瘾性的边际效用影响的,跟其过去的消费偏好倾向有关),文化消费具有重叠偏好的倾向。Barro(1956)提出空间发展以不同强度首先出现在一些增长点或增长极上,然后以不同渠道向外扩散,并通过关联效应和乘数效应对整个经济产生不同的最终影响。Gurmar Myradal(1957)使用“回波”和“扩散”概念,说明经济发达地区对其他落后地区的双重作用和影响,形成“地理上的二元经济结构”论。Krugman、Fujita和Venables(1990)开创的新经济地理学,把空间因素纳入到一般均衡的分析框架中,证实经济活动的空间分布规律与区域经济增长之间存在着某种规律与途径。

国内学者朱英明(2003)构建了区域经济增长的概念性模型,据此分析了产业集聚的区域效应。吴林海(2003)则集中分析了投资对集聚效应与经济增长的关系以及集聚效应在各地区的差异和对地区经济增长的贡献。罗勇(2007)通过实证检验对我国的制造业进行了分析,得出产业集聚不但带来了经济增长,也扩大了区域经济差距的结论。国内学者雷宏振,刘立云(2012)指出,我国文化产业集聚驱动因素分为“原发型”与“嵌入型”,并通过ISM模型证明文化产业的集聚有很强的产业关联与波及效应,对整体经济有强大的拉动作用,特别是内部文化制造业所起作用显著。冷传明(2012)指出区域文化对不同地区的产业集聚发展有着关键性影响作用,优化文化是区域产业集聚健康发展的新动力。

理论模型

(一)我国文化产业集聚与经济增长的关系模型

Allen(2004)采用2001年美国48个州的横截面数据进行了实证研究,显示出美国文化产业的发展促进了消费结构升级,拉动了经济的增长。Wynne(2002)在研究英国城市文化产业发展状况时,强调了文化产业集群对英国城市经济发展的引擎带动作用。针对于产业的效益,美国经济学家克鲁格曼以规模报酬递增、不完全竞争市场结构为假设前提,在D-S(迪克西特-斯蒂格利茨模型)垄断竞争模型基础上,认为某一产业的经济增长与其空间和地域的集聚有关,政策措施和地理分割会使产业的空间集聚多样化。

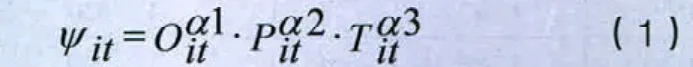

Michael Porter最早提出了推进产业竞争力提升的一系列指标,包括生产要素,即产业主要需求的资源丰富程度,自然资源、人力资源、资本资源、基础设施等等;需求条件,即产业对应市场结构的吸收能力,体现为消费者收入水平、贸易指数、消费指数等;相关辅助产业,即产业对应的上下游发展状况,也特指技术的传递效应;企业策略、结构以及组织管理模式。基于这一“钻石模型”,由此我们可以推断文化产业的集聚也遵守这一定律。假设it为地区的文化产业集聚度,根据理论综述,能够影响地区文化产业集聚程度的影响因素包括:地区的开放自由度Oit,鼓励政策的实施Pit,文化产品的消费力Tit等等,如式(1)所示:

其中,i,t 分别表示截面维度和实践维度。

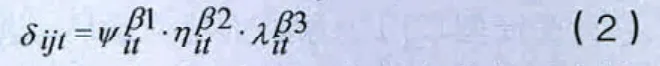

消费者对于来自不同地区的文化产品也会存在不同的偏好,假设i地区的消费者对j地区生产的文化产品存在某种关联,则它们之间的函数为j(δijt),如式(2)所示:

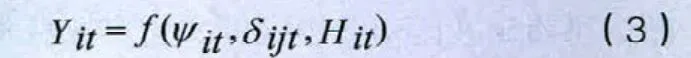

Kihhe(1982)认为文化产业发展在提高人力资本水平方面具有外部性,对经济的拉动作用要远大于对GDP的贡献率。 同时结合Anne-Celia对文化产业对国家经济发展影响力的总结,本文提出的地区经济发展驱动因素计量模型如式(3)所示:

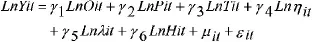

将式(1)、式(2)带入式(3),得log函数关系式:

α,β,γ分别为待估系数,μit表示不可观测的效应,εit表示随机误差项。

本文要判断我国南北两个地区对文化产业的投资大小对地区经济增长贡献度的差别,因此在研究中,模型最后设定虚拟变量Dummyit,i表示每个地区代表,分析i地区时,其观测值为1,其他地区为0。在计量经济模型中引入虚拟变量可以描述和测量定性因素的影响,也可以正确反映经济变量之间的相互关系,提高模型的精度。

(二)样本选择与数据来源

本文的样本数据均来自于2005-2010年《中国统计年鉴》,2010年《中国文化产业年鉴》,《中国第三产业年鉴》,国研网统计数据库,选择辽宁、河南、湖南、陕西、江苏、广东六个省份以及北京、上海两个直辖市作为测量对象。

地区i的经济发展水平Yit,即经济总量值用地区国民生产总值来表示。一般区域开放度的指标习惯用贸易数值来表示,即某地区每个时期阶段调出或调入的各种货物和服务的价值与地区GDP的比率,但是由于各个地区统计方式不同,又具有较长的滞后期,因此我们用克鲁格曼所提出的新经济地理学来作为开放度测量依据,Oit表示各个省会城市距离港口的地理距离。各地区对文化产业振兴的政策非常多,但是能够真正体现出对文化产业有所促进作用的还是要看文化产业带动的社会经济效益,例如就业数量,产值等,Pit采取地区i的文化产业增值额。δijt的影响因子应该包括i地区的文化产业集聚度人文发展指数ηit,人均年收入λit等。人力资本Hit,每个地区十万人口中受过高等教育人数比例。

检验结果

本文运用Stata10.0软件进行模型估计。面板数据模型的回归检测包括固定效应和随机效应,一般用Hausman检验来确定。模型(1)、(2)、(3)的Hausman统计值分别为0.97,8.74,79.67(Prob>Chi2值分别为0.6157,0.9751,0.000,证实模型(1),(2)在10%水平上接受原假设,采用随机效应模型,模型(3)在1%水平上拒绝原假设,采用固定效应模型)。

本文首先对文化产业相关因素进行实证测量,根据Hausman检验结果不显著,表明模型显著存在随机效应。模型(1)中除了经济地理位置因素不随时间而变化,其他变量均随着时间的推移会产生变化,因此采用固定效应模型估计无法完全测量出变量对地区经济发展的影响,故采用随机效应模型,和Hausman检验结论一致。模型(2)中第一个变量产业集聚度中包括经济地理因素,因此也需要采用随机效应模型估计。分析结果如表1所示。

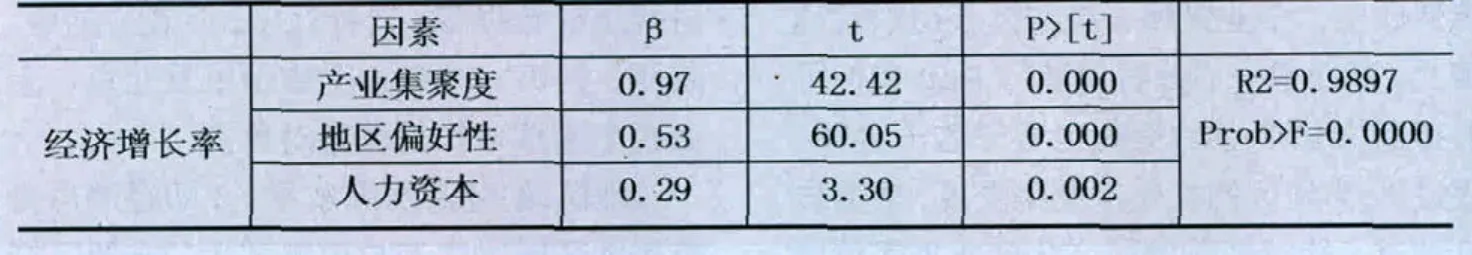

表2 模型(3)逐步回归分析结果

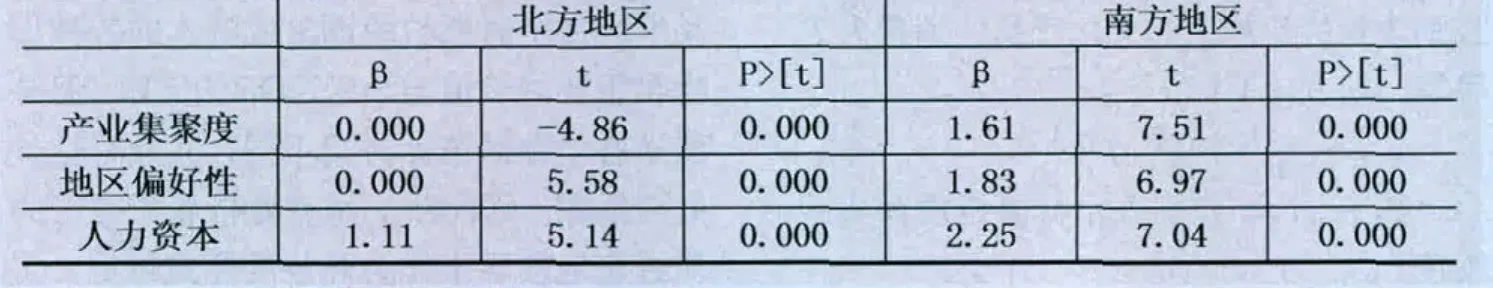

表3 南北地区影响因素差异性分析结果

综合模型(1)和模型(2)的结果可得到如下结论:

第一,地方政府的鼓励政策措施对文化产业集聚具有显著的正相关影响,各地居民对文化产品及服务的消费指数(居民消费指数,对一个固定的消费品篮子价格的衡量,我国2011年的居民消费指数构成分别为:食品 31.79%,居住17.22%,交通通讯 9.95%,文化娱乐教育 13.75%7)虽然不显著,但是呈负关联。通过对数据的分析可发现,河南、湖南两个地区的文化产业居民消费指数较高,均值都在100以上,北京、上海较低,均值都在98左右。证实文化产业的物价水平高对文化产业集聚是存在一定副作用,不利于长远的地区经济增长。

第二,各个省份的文化产业集聚度和人均收入水平对本地的文化产业吸引力都有着显著水平超过1%的正影响,人文发展指数也有着5%显著水平影响力。

第三,各个地区的在校大学生数目也能够促进地区文化产业的经济增长水平,在校大学生数目增长1%,其地区的经济实力也可以增长1.56%。整体看来,模型(1)和模型(2)的R方值都在95%以上,拟合度很高。

对模型(3)进行固定效应估计结果,R2值为0.9897,且F统计量显著,表明模型整体有效并可解释因变量99%的变化。其中消费者对来自不同地区的文化产业偏好性在1%的显著性水平上通过了检验,而产业集聚度和人力资本的结果并不显著,考虑到地区偏好性中包括了地区产业集聚度,为了避免出现多重共线性,对变量进行逐步回归,结果如表2所示。

表2的结果表明,地区的文化产业集聚度、消费者对地区文化的偏好度,以及人力资本高低都通过了显著性检验。说明产业集聚度提高1%,地区国民生产总值也会提高0.97%,地区的文化消费水平也会促进经济增长。

在模型(3)上添加虚拟变量后,进行固定效应模型检验,结果如表3所示。

表3中,R2=0.9761, R2within =0.8072,between 0.7508(本文选择北京,辽宁,河南,陕西作为代表地区,选择上海,江苏,湖南,广东作为代表地区)。

从表3中可以,通过对t值显著性的判断,可看出我国南北地区的文化产业成长都很大程度上推动了各个地区的国民经济增长率,但是根据β值的大小可得出以下几点结论:第一,北方地区的文化产业集聚度虽然较高,但是对经济增长并无实质性的影响力,t值为负值,说明对文化产业过多的投入反而不利于整体地区的经济平衡性发展,而北方地区的人文发展以及收入水平的提高目前对地区的经济发展并无具体的促进作用,可能存在一定的滞后性,人力资本的投入对文化产业,以及地区经济未来的发展都发挥着至关重要的作用。

第二,南方地区相对比北方地区开放早,接受外部文化影响多,因此各类因素对文化产业以及地区经济的贡献率则不同,产业集聚度的β系数值达1.61,表示文化产业的集聚度增长1%,地区经济会增长1.61%,地区的人均收入水平以及人文发展指数提高1%,地区经济增长1.83%,人力资本发挥的作用要大于其对北方地区的影响力。

结论与启示

根据上述分析结构,可以看出相对于工业,农业,文化产业发展的影响因素与测量更加复杂,根据奥尔定律,经济增长率对某一产业的就业会有拉动作用,有利于形成集聚现象,因此,文化产业的集聚是拉升某一地区就业率,推动区域经济增长的有力方式,也可以带动相关产业的发展,形成产业组合、互补与合作的影响。通过本文的实证分析,可以得出文化产业的集聚对地区经济发展具有一定影响力,除此之外,当地人均消费水平的高低以及高等教育的普及度都会推动文化产业和地区经济的发展,但是地区之间的要素影响力是具有差异化的,要能够结合实际情况制定相关政策。

针对本文研究结论,提出几点启示:

第一, 合理规划文化产业在社会总体规划当中的位置,要对地区文化产业规划进行科学的论证,避免盲目跟风而带来的资源浪费以及恶性竞争。第二,完善体制,打破条块分割,提高管理效率。每个地区应该找好其定位,注重实施个性化、差异化策略,深入挖掘当地独特的文化资源,突出区域和行业,发挥自身的比较优势,实现错位发展。第三,发展相关设施,特色娱乐的建设,带动周边消费,不能过度依靠文化资源本身。实现区域集聚化发展,文化资源禀赋类似的地区可以共同融资,扩大市场化,提高资源利用率。最后,要推动配套金融服务市场的建设。加宽融资型信托拓展文化企业融资渠道,加快文化产业主题投资基金的发展。

1.雷宏振,邵鹏,潘龙梅.我国文化产业集聚度测算及其分布特征研究[J].经济经纬,2012(1)

2.李文秀.美国服务业集聚实证研究[J].世界经济研究,2008(1)

3.袁海.中国省域文化产业集聚影响因素实证分析[J].经济经纬,2010(3)

4.王婧.中国文化产业经济贡献的影响因素[J].统计与决策,2008(3)

5.李永刚.文化如何成为经济学研究的对象[J].经济学家,2012(2)

6.Anne-Celia Disdier, Thierry Mayer&Silivo.Bilateral Trade of Cultural Goods, Jouranl of Economic Integration,2006

7.Anderson, J, E.van Wincoop.Gravity with Gravitas: a Solution to the Border Puzzle, American Economic Review, 2003