燃油脱硫技术研究进展

杨 浩,王建红,程凯鹏,陈蔚萍,乔聪震

(河南大学 精细化学与工程研究所,河南 开封 475004)

随着汽车保有量的急剧增加,汽车尾气已成为许多城市大气污染的主要污染源之一. 众所周知,汽油中的有机硫化物经高温燃烧后会生成硫的氧化物SOx, 机动车燃用含硫汽油后将SOx排放入大气, 含硫燃油燃烧产生的SOx会导致酸雨、汽车尾气处理装置催化剂中毒、威胁人类健康和生态环境,也是近年来雾霾天气产生的推手之一. 根据国际清洁交通委员会董事会主席MICHAEL WALSH的报告,在北上广等经济发达地区,机动车尾气对城市PM2.5的贡献量在25%~34%;燃油品质的改善是机动车污染治理的重要手段,因此油品脱硫一直是研究人员关注的热点.

作者介绍了燃油中硫的种类、国内外对燃油中硫含量的要求,重点介绍了国内外油品脱硫的研究进展;列举了不同的脱硫工艺;结合油品脱硫的发展现状,提出了油品脱硫的发展建议;同时对国内外油品脱硫产业的发展进行了展望.

1 燃油中硫的种类和含量

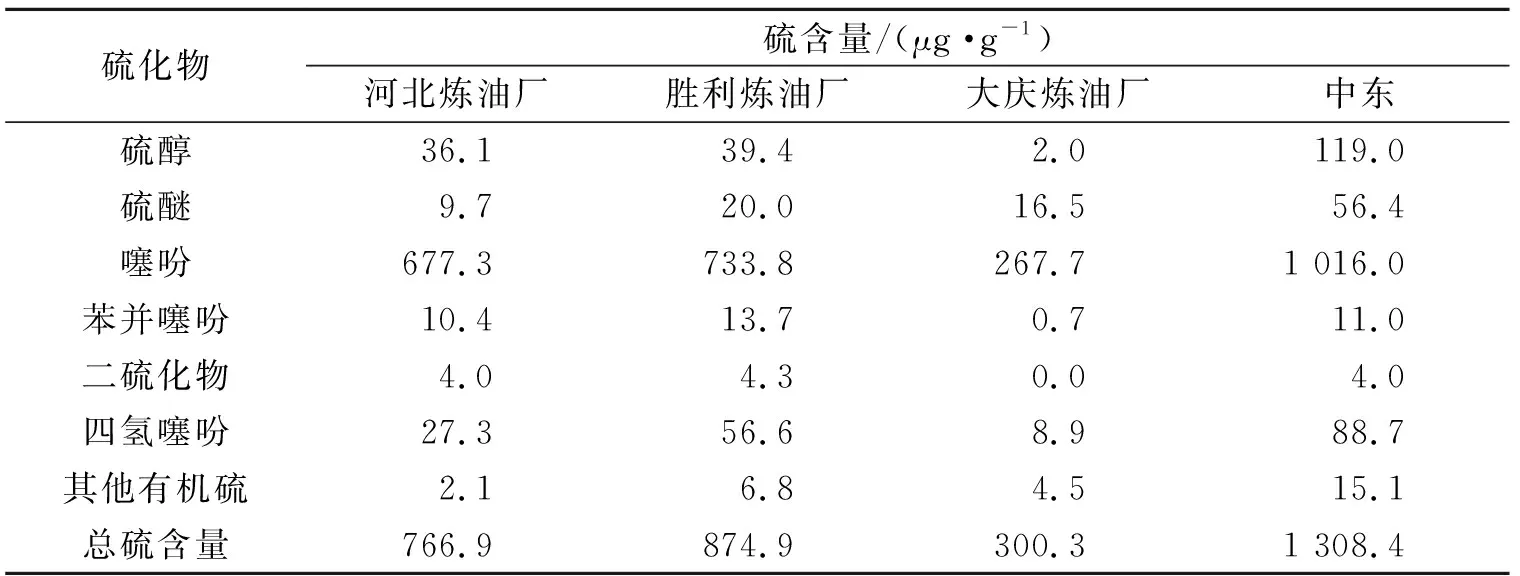

原油催化裂化(FCC)是燃油的主要获得手段,我国有超过80%的燃油通过FCC过程获得. FCC燃油中的硫主要以硫醇、硫醚和噻吩硫的形式存在.国内外燃油中的硫化物主要以噻吩类形式存在,如表1所示.可见噻吩类含硫化合物硫占FCC燃油总硫含量最多,约占到总硫含量的70%. 因此,如何有效脱除噻吩类含硫化合物是降低FCC燃油硫含量的技术关键.

表1 几种典型FCC燃油的含硫类型分布Table 1 Distribution of main sulfur compound in different FCC fuel oil

2 国内外对燃油中硫含量的要求

北京市商务委员会于2012年5月正式发布了《关于实施北京市第五阶段车用汽柴油标准有关工作的通知》,从2012年5月31日零时起,北京市实行新的车用汽、柴油两项地方标准,即“京Ⅴ”燃油标准,含硫量降到10 μg·g-1.此前北京采用的国IV标准为50 μg·g-1,目前我国普遍采用的还是国III标准(硫含量不高于150 μg·g-1),实际上很多地方供应的燃油甚至达不到这个标准.美国环境保护局(EPA)在2004年公布一项法规,所有炼油厂和供应商在2006年必须供应含硫低于30 μg·g-1的燃料油,并且在2013年4月,EPA建议2017年美国汽油中硫含量降低到10 μg·g-1以下.日本、欧洲国家燃油标准与美国基本相当.

3 燃油脱硫技术现状

目前,国内外脱硫方法主要有加氢脱硫和非加氢脱硫.萃取脱硫、氧化脱硫、生物脱硫、膜分离脱硫、烷基化脱硫和吸附脱硫等都属非加氢技术.溶剂萃取脱硫的选择性通常不高,离子液体萃取脱硫近年来引起了众多研究者的关注[1-3],并且已经获得了较高的萃取效率.臧树良等人[4]合成了烷基碳链长度不同的烷基咪唑氯酸盐离子液体并考察对模拟油品和实际油品的脱硫效果.结果表明,在最佳条件下对初始硫质量分数为1 160 μg·g-1的模拟油品一次萃取脱硫率可达82.15%,初始硫质量分数为117 μg·g-1的催化裂化汽油一次脱硫率为56.09%,初始硫质量分数为1 974 μg·g-1的催化裂化柴油一次脱硫率为53.01%.反应结束后,通过简单的倾倒即可将油样和离子液体分离,重复使用5次,活性不降低.但由于离子液体较为昂贵,短期内还难以投入应用.下面主要就加氢脱硫、氧化脱硫、吸附脱硫等主流脱硫技术加以阐述.

3.1 加氢脱硫

我国绝大多数炼油厂都是采用的加氢脱硫的工艺处理催化裂化汽油,传统加氢脱硫(HDS)的主要历程为,在高温(300~350 ℃)、高压(5~10 MPa)条件下,含硫化合物中的硫与氢气在CoMo/Al2O3或NiMo/Al2O3催化剂作用下发生氢解或加氢催化反应生成H2S,进而达到脱除油品中硫化物的目的.燃油中有机硫的加氢脱除历程如表2所示.

加氢法脱硫由于比较高效,引起了众多研究人员的兴趣,然而传统HDS技术在脱除汽油中有机硫的同时,由于其高活性的催化剂致使汽油中的高辛烷值组分——不饱和烃加氢成为饱和烃,造成汽油辛烷值下降,因此开发具有较高脱硫活性、对汽油辛烷值影响较小的加氢脱硫技术成为当前加氢脱硫技术研究的热点,主要包括加氢脱硫辛烷值恢复技术、选择性加氢脱硫技术以及催化蒸馏脱硫技术.加氢脱硫也是目前为止国内外应用最多的脱硫工艺.

3.2 氧化脱硫

燃油中的有机硫,硫原子上具有较多的孤对电子, 这使得有机硫更容易接受氧原子而被氧化.氧化脱硫(ODS) 技术通过氧化剂将有机硫氧化成砜类, 增加了极性, 从而使其更容易从燃油中分离开来.ODS可在常温常压下进行,设备投资较少,对催化加氢难以脱除的二苯并噻吩(DBT)类化合物有较高的脱硫效率, 能达到深度脱硫的要求.

表2 燃油中有机硫的加氢脱除历程Table 2 Mechanisms of HDS of organic sulfurs in fuel oil

在HDS过程中,苯并噻吩类有机硫较难脱除,因为它兼具有噻吩本身的稳定性和苯环共轭作用,增加了分子稳定性;另外苯环的存在加大了空间位阻,但是在氧化脱硫中,随着硫原子上电子云密度增加,氧化反应速率呈现增加的趋势.主要是因为噻吩环上的供电子基团使硫原子上的电子云密度增大,从而更容易被氧化为相应的砜类化合物;此结果与HDS的趋势刚好相反,ODS的难易顺序为:苯甲硫醚>苯硫酚>二苯硫醚>二甲基二苯并噻吩>甲基二苯并噻吩>二苯并噻吩>苯并噻吩>噻吩.噻吩类化合物的氧化反应均为放热反应,一般在温和条件下进行,以噻吩和二苯并噻吩为例,在氧化过程中,它们先被氧化成相应的亚砜,再进一步氧化成砜类物质.氧化历程如表3所示.

表3 燃油中噻吩类物质的氧化脱除历程Table 3 Mechanisms of ODS of thiophene sulfurs in fuel oil

ODS技术主要包括有机硫的氧化和分离两个步骤.目前所用氧化剂主要有H2O2、等离子体、空气、臭氧等,催化剂主要有复合物、无机杂多酸、有机酸、离子液体等,分离方法主要有萃取、吸附、蒸馏、热分解等.根据选用的氧化剂、反应类型不同,ODS有H2O2氧化、超声波氧化、光化学氧化等.

赵地顺课题组[5-6]以Bronsted酸性离子液体为萃取剂和催化剂,双氧水为氧化剂, DBT溶于正辛烷为模型油,利用正交实验法优化了DBT氧化脱硫反应工艺.所优化的反应条件为:反应温度60 ℃,模型油与离子液体体积比为1∶1,氧/硫的物质的量之比为16∶1,氧化时间5 h;在此条件下模型油脱硫率达99.8%,实际柴油脱硫率为64.3%.代斌课题组[7]采用浸渍法制备了Cu2+负载型酸化改性Al2O3型催化剂,对市售0#柴油进行了等离子体催化氧化脱硫实验研究,后又用自制的新型离子液体(BMIMDBP)对氧化脱硫后的柴油进行萃取脱硫.实验结果表明:在使用板-板式石英反应器,催化剂质量分数为5%,空气流速为200 mL/min,放电时间为15 min,离子液体与柴油的体积比为1∶1和萃取5次的条件下,脱硫率可以达到52.1%.为柴油脱硫开辟了一条新的途径.

3.3 吸附脱硫

许多物质(如分子筛、金属氧化物、炭材料等)具有从燃油中脱除含硫、氮或氧等极性有机化合物的功能[8],在此基础上开发的吸附脱硫技术是一种典型的非加氢脱硫技术.根据吸附剂作用机理的不同,吸附脱硫可分为物理吸附脱硫和化学吸附脱硫.

物理吸附脱硫可在常温常压下进行,不消耗氢气,操作条件温和,物理吸附的原理是利用吸附剂与燃油中有机硫极性相近的性质,吸附剂选择性地吸附硫化物,使之与燃油分离.化学吸附脱硫是借助金属或金属氧化物固体吸附剂与有机硫之间发生的化学反应将有机硫以金属硫化物的形式脱除.在化学吸附过程中,硫化物中的硫原子与吸附剂通过络合作用形成金属硫化物,脱硫后的烃类返回燃料油中,被吸附的硫化物依赖于不同的反应工艺分别以H2S、S、SO2等不同的形式释放出来[9].物理吸附适用于燃油硫含量高的脱硫工艺,而化学吸附适用于燃油硫含量低、输出燃油要求高的脱硫精制工艺.一般情况下,采用单一的物理吸附或化学吸附脱硫很难满足实际工业化生产的要求,通常采用先物理吸附再化学吸附的操作模式. 潘志权等人[10]通过液相离子交换法制备CuY型分子筛,系统研究了CuY分子筛的焙烧温度、吸附时间、吸附温度对其吸附脱除模拟油中DBT的影响.结果表明,二次交换后,分子筛已达到交换平衡,最佳焙烧温度为450℃,温度过高会破坏分子筛的骨架结构;分子筛上的吸附水对其吸附脱除二苯并噻吩的能力有较大的影响.许敏等人以含银骨架材料为吸附剂,在常温常压下,研究了不同剂油物质的量之比条件下的吸附脱硫效果,并测试了在不同1-辛烯含量的模拟油(含硫质量分数为500 μg·g-1中的脱硫效果.结果表明对噻吩的吸附程度都能达到70%左右;对真实汽油的吸附脱硫实验表明:在常温常压下,真实汽油含硫质量分数可从70 μg·g-1降低到8 μg·g-1;再生后的吸附剂重复使用5次其吸附性能基本不变[11].

4 结语

综上所述,脱硫方法的研究对于清洁汽油的生产具有重要意义.而吸附脱硫技术是近年来在工业化领域发展最为迅速的脱硫方法之一.吸附技术的关键是选择合适的吸附剂,目前部分吸附剂还处于整体从国外进口的阶段,价格相当昂贵,因此对吸附剂国产化的开发是降低吸附剂成本乃至整个吸附工艺成本的关键.例如,对于含硫物种在Ni-ZnO基吸附剂上进行的反应吸附脱硫的机理尚处于推测阶段,因此该吸附剂的开发仍面临诸多挑战性问题需要解决,包括活性组分在脱硫过程中起到怎样的作用、活性组分及载体之间相互作用强弱是如何影响吸附剂脱硫性能的、载体种类对调变活性组分与载体之间相互作用是否有影响、活性组分的种类及类型对吸附剂脱硫性能的影响如何等等.对于这些问题的研究则是掌握吸附脱硫机理的关键,对于研发具有高活性、高稳定性的国产化吸附剂很有必要.

参考文献:

[1] GAO H, XING J, LI Y, et al. Desulfurization of diesel fuel by extraction with Lewis-acidic ionic liquid [J]. Sep Sci Technol, 2009, 44(4): 971-982.

[2] ALONSO L, ARCE A, FRANCISCO M, et al. Gasoline desulfurization using extraction with C-8 mim BF4ionic liquid [J]. Aiche J, 2007, 53(12): 3108-3115.

[3] KEDRA-KROLIK K, FABRICE M, JAUBERT J N. Extraction of thiophene or pyridine fromn-heptane using ionic liquids. gasoline and diesel desulfurization [J]. Ind Eng Chem Res, 2011, 50(4): 2296-2306.

[4] 颜文超, 王 强, 周明东, 等. 烷基咪唑氯酸盐离子液体的萃取脱硫研究[J]. 石油化工高等学校学报, 2012(6): 1-4.

[5] 赵地顺, 孙智敏, 李发堂, 等.酸性离子液体萃取/催化二苯并噻吩氧化脱硫反应的优化[J]. 燃料化学学报, 2009(2): 194-198.

[6] 孙智敏. 离子液体在燃料油催化氧化脱硫中的应用研究[D]. 天津大学, 2009.

[7] 程喜梅, 代 斌, 陈 宇, 等. 柴油等离子体催化氧化-离子液体萃取脱硫的实验研究[J]. 化学研究与应用, 2010, 22(4): 451-455.

[8] KING D L, FAZ C. Desulfurization of Tier 2 gasoline by divalent copper-exchanged zeolite Y [J]. Appl Catal A-Gen, 2006, 311:58-65.

[9] LIU D, GUI J, SUN Z. Adsorption structures of heterocyclic nitrogen compounds over Cu(I)Y zeolite: a first principle study on mechanism of the denitrogenation and the effect of nitrogen compounds on adsorptive desulfurization [J]. J Mol Catal A-Chem, 2008, 291(1/2): 17-21.

[10] 黎俊波, 刘习文, 曹灿灿, 等. CuY型分子筛制备及吸附脱硫影响因素研究[J]. 离子交换与吸附, 2012(1): 18-25.

[11] 许 敏, 刘 丹, 桂建舟, 等. Ag(Ⅰ)金属有机骨架材料在汽油吸附脱硫中的应用[J]. 石油化工高等学校学报, 2012(3): 35-39.