组织支持感、组织认同与经理人工作表现

——基于广东家族企业的问卷调查

欧晓明, 汪凤桂, 陈慧霞, 马少华

(华南农业大学 a.经济管理学院; b.广东农业企业发展研究中心, 广东 广州,510642)

一、问题的提出

家族企业是由家庭和企业这两个重叠的系统构成[1],主要由非正式制度安排所形成的非正式组织,它的结构和运行方式与家庭无异[2]。改革开放以来中国的家族企业已成为推动中国经济发展和社会进步的重要力量,但是家族企业自身所暴露出来的问题或局限性也日趋明显,这就是所谓管理资源的短缺越来越严重制约着家族企业的可持续发展[3-4]。对此,国内外的学者早已开出“良方”——拥有并留住足够的高素质的经理人[3-5]。然而,由于国内经理人市场的空缺[6]以及中国传统文化和社会信任的缺失[7]等方面的原因,经理人在家族企业中的发展也举步维艰,以至目前我国家族企业中经理人不但难以履行职责,而且流失严重[8]。经理人市场等外部环境改变是一个长期的过程,但面对同样的外部环境,国内的一些家族企业如方太、万象、广东温氏集团等却能够有效融合经理人,为企业建立起高效率的管理团队,因而能够继续保持行业的领先地位。如此看来,基于微观层面对家族企业整合内部资源及其能力的研究,所获得的研究成果或许比单纯关注家族企业的外部环境更具有直接的启发意义和实际价值。

关于经理人与家族企业的关系,国内外学者已做了许多富有成效的研究。舒晓兵、孙健敏根据中国家族企业中特有的用人和资源分配机制,提出“关系身份”的概念,并根据“关系身份”把家族企业雇员划分为家族内成员和家族外人员[9]。汪林、储小平的研究进一步揭示了家族企业通常被期望依据特殊主义准则(如关系),对企业资源进行分配[10]。在此种情形中,家族企业不同“关系身份”的员工即使是面对同一管理实践,其认知程度、影响力和执行力等也会出现较大差异,进而影响其对企业的认同感。对于经理人与家族企业的关系,目前国内的研究大多以社会交换理论为分析工具,亦即经理人主要为自身的利益(薪酬、工作支持、认可等)而交换努力和忠诚[11]。显而易见,出于各种动机,经理人与家族企业之间会建立多种关系,但仅仅以社会交换不足以完整解释经理人与家族企业之间的关系,因为它忽视个体对组织归属和认同的需要。根据社会认同理论,组织认同强调的是对组织“同一性或归属的感知”[12],把组织的价值观和目标变成个人自我概念的一部分[13]。Boivie等的研究指出,高水平的组织认同是经理人实行有利于组织利益活动的内部动机,它能把个体行为整合为组织行为[14]。van Knippenberg等也指出,组织支持感与组织认同都是员工忠诚的必要条件,并且组织支持感与组织认同有一定的内在联系[15]。在某种程度上个体对组织支持的感知满足了个体的社会情绪的需要(例如自我强化和自尊等),进而对组织产生心理依附。

有鉴于此,从社会交换和社会认同的视角,在中国家族企业二次创业的背景下,以家族企业的经理人及其领导作为配对样本探讨经理人与家族企业之间关系,重点探讨以下两个问题:第一,鉴于工作效率和对组织忠诚是衡量经理人工作表现的重要指标,本文选择工作绩效和离职倾向作为工作表现的内容,并分析组织认同在组织支持感和工作表现中的中介作用;第二,探讨“关系身份”在组织认同形成过程中的角色和地位,检验“关系身份”在组织支持感与组织认同之间的调节作用。本文的研究结果对促进中国家族企业的有效运作具有重要的现实意义。

二、文献回顾和理论假设

(一)组织支持感对工作表现的影响

基于社会交换理论,1986年美国学者Eisenberger等提出组织支持感(Perceived Organization Support,简称POS)概念,并把它定义为个人对于组织多大程度上关心他们的福利和多大程度上重视他们贡献的总体感觉[16]。社会交换理论强调的是个人与他人的交换以最大化他们的利益[16],员工对与组织交换关系质量的评价,可以预测他们的态度及其行为。因此,POS被学者看作是个人—组织关系质量的指标。具体而言,员工对交换关系的感知越好(感受到高水平的组织支持),就越有为对方的利益而努力的内在动力,并试图保持这种关系。当然,如果当个人不满意这种关系,他或她就可能从这种关系中撤离,甚至完全离开这种关系。Rhoades和Eisenberger在回顾了70多篇组织支持感文献的基础上,用元分析的方法证实了POS与感情承诺、绩效显著正相关关系,与工作退缩行为(withdraw from the job)的整体测量表现出中等的负相关,其中,POS和离职倾向关系最强[18]。田喜洲等的研究也表明,中国企业员工的组织支持感对组织公民行为及缺勤行为具有一定的预测作用[19]。然而,这些研究并没有特别关注中国家族企业的特性。在中国家族企业中,经理人与企业之间的社会交换关系不是一般意义上社会交换行为,而是带有一种报恩观念的中国式交换,即因对方的施礼或帮助而更看重对方,并作好以更大的投入回报对方的准备[20]。有此理由,或许在中国家族企业的背景下,组织支持感对经理人的工作表现应该有更为显著的预测效果。基于上面的论述,提出以下假设:

假设1:在中国家族企业中,组织支持感与经理人的任务绩效、关系绩效之间显著正相关,与离职倾向显著负相关。

(二)组织支持感对组织认同的影响

社会认同是多层面的构想,而组织认同是针对特定层面的概念[21],是社会认同的一种特殊形态。Ashforth和Mael将其移植到组织中,提出了组织认同这一概念[12]。从社会认同理论的角度看,组织认同是个体定义自我的一种过程与结果,个体藉由归属组织的过程,使自我概念与组织认定(organizational identity)发生连结,并由此发生分类的效果[21]。自我分类的结果,使个人倾向于认同那些能够赋予他们正面特质的组织[22],因为它赋予个人更积极的社会身份。

根据Foa等关于社会交换资源的分类,组织支持感的本质是组织内部地位的评价,个人在组织中的地位为个人的组织身份提供了重要信号[23]。特别的,当个人感知到组织支持其工作,他们更可能意识到自己在组织里是核心的、有价值的和受到尊重的,这样会增强他们的自我强化和吸引力的感知[24]。高水平自我强化的个人,更有动力去认同组织[22]。而且,互惠原则说明了个人接受高水平组织支持,会被刺激去回报组织,表现出更强烈的组织认同。相反,缺乏组织的支持,会增加员工的孤独感和与组织的距离,他们没有内在驱动力去归属,所以他们认为自己的组织身份对自我认同(self-identity)是没有关系的或不重要的[25]。

传统的家族企业组织信息高度集中,企业主都自然而然地使自己成为信息的集中者和垄断者[3]。多数情况下,企业主不会轻易地让经理人尤其是非家族经理人知晓、掌握这些信息。尤其是营销、财务、人事、采购等机密程度高的岗位,一般都安排给值得信赖的人。如果经理人被安排到这些岗位,并获得岗位工作所必须的支持,这事实上是向经理人发出积极的信号,即他已进入企业的“核心层”,满足了个人社会情感的需要(如自我分类、自我强化等)。因此,我们推想在中国家族企业背景下,组织支持感对经理人的组织认同应该有着更为显著的正向预测效果。基于以上的论述,提出以下假设

假设2:在中国家族企业中,经理人的组织支持感与组织认同之间显著正相关。

(三)组织认同的中介作用

1.组织认同对工作表现的影响

组织认同作为组织效能的关键驱动器,可以解释个人实施有利于组织的行动方式或规避对组织有害的活动[26],这主要是因为:强烈认同组织的员工更可能表现出对组织支持的态度[12],他们依附在组织上,并内在化组织的目标和价值观,争取完成组织的目标(甚至是在缺少个人利益的情况下)。相反,低水平组织认同会导致个人对组织有分离的感觉,在极度不认同的情况下,员工会尝试把他们的组织身份从他们的自我认同中分离出来[27],离职倾向较高。西方较多研究者已经验证组织认同与工作绩效、离职倾向之间存在显著的相关性[26,28]。当前大量关于组织认同的研究结果都是在西方文化背景下得出的,而且样本也多数集中在军队、医院、教育机构等非盈利性组织[29-31]。然而,员工的组织认同至少部分是文化的产物,当前我国关于组织认同的研究,大部分都停留在综述国外的理论及研究成果[32],实证研究相对较少,对家族企业经理人组织认同的研究尚付阙如。

与家族企业其他成员相比,从经理人的角度去研究组织认同的影响,具有特殊的意义。这是因为:(1)经理人可以通过控制企业活动的方式,以牺牲组织的利益去获得个人利益;(2)与其他成员相比,经理人的行为对组织利益有更直接的影响。在中国的家族企业中,由于组织信任的缺失,使得经理人更倾向于推断自身利益与组织利益是不相容的,从而导致经理人的背叛行为。经理人高水平的组织认同可以超越利益交换和急功近利的倾向,使个人感知与组织共同的命运,从而对企业产生信任的感觉。基于认同的组织信任更稳固、更持久,它会催生经理人对企业及其背后的家族的情感,使其更专注于企业的整体利益,尽心发挥专业才能。基于上面的论述,提出以下假设:

假设3:在中国家族企业中,经理人组织认同与任务绩效、关系绩效之间显著正相关,与离职倾向显著负相关。

2.组织认同的中介作用

在过去的研究中,尽管大量的研究都证实了POS可以对工作表现具有显著的影响[18],但是关于POS对员工工作表现的研究中,也得出了一些相互矛盾的结论。Wayne等认为POS可以正向预测组织公民行为[33],而Eisenberger等的研究结果是POS与组织公民行为无关[34]。这是因为:单一依靠社会交换理论[17],可能忽视了其他的解释。近年来,有学者开始尝试用社会交换理论和社会认同理论共同解释员工的工作表现[15]。van Knippenberg等的通过对西方国家的学校老师和银行员工的实证研究,证明了组织认同在组织支持感与员工的工作退缩行为之间起调节作用[15]。

然而,本文认为,在中国的家族企业中,经理人的组织认同在组织支持感和工作表现中起中介作用,这是因为:家族企业主与经理人冲突问题的根源在于双方利益的冲突[4],解决问题的根本在于将经理人利益与企业利益“绑定”。组织认同在员工—组织关系中的核心是组织身份与自我概念的重叠[36],个人用“我们”而不是“我”来定义自己,表明个人在心理上与组织是统一的[17]。经理人越认同组织,组织的利益就越多地合并到他的自我概念中,他越有可能以组织的利益为依归。由此可以看出,经理人的组织支持感会促使其感知与组织共同的命运,在心理上把自己与组织看做统一的整体,从而影响他的工作表现。基于以上的论述,提出以下假设:

假设4:在中国家族企业中,组织认同在组织支持感与经理人的任务绩效、关系绩效和离职倾向中起中介作用。

(四)“关系身份”的调节作用

将非经济的文化因素引入到企业组织中,使得家族企业和家族化的组织和管理行为的研究成为一个真正具有“复杂性”意义的课题。“关系”是中国的一些人类学者和文化比较学者提出的一个表达中国人人际关系的本土概念,是描述中国社会制度的关键概念[37]。华人家族企业组织中,“关系”被认为是影响管理有效性的关键因素。在实证研究中,舒晓兵、孙健敏发现“关系身份”在工作满意度与工作绩效、离职倾向中起调节作用:对于非家族员工而言,它们之间的相关关系较强,而对于家族员工而言,相关关系较弱[9]。

员工在自我认知过程中,通常只接受对个体自我概念有价值的外界信息,而员工“关系身份”往往决定了管理实践对个体的影响程度。非家族经理人基于组织提供的资源、信息、等支持[36],感知与组织的紧密心理联系,从而对组织产生归属感,使自我概念与组织认定发生连结。相反,家族员工对组织的认知通常是由特殊的社会角色加以确定[37]。所以推想,在中国的家族企业中,高水平的组织支持感并不能增强家族经理人的组织认同,但能显著影响非家族经理人的组织认同。基于上面的论述,提出以下假设:

假设5:在中国家族企业中,“关系身份”对组织支持感与组织认同之间的关系具有显著的调节作用。即对非家族经理人而言,它们之间相关关系越强;而对家族经理人而言,它们之间的相关关系越弱。

三、研究设计

(一)研究对象与研究程序

所用数据的采集是在2011年5月到2011年8月间进行的。在具体调查之前,先确定了样本的选择标准,主要包括:(1)调查企业必须是家族企业;(2)企业规模在50人以上;(3)企业成立时间在两年以上;(4)为完成配对问卷,问卷的填写者必须有直接上司。问卷调查选取了广东省的广州、深圳、佛山、惠州、韶关和梅州6个市的87家企业,这些企业主要分布在制造业、建筑业、有色金属加工业以及服装制造业等多个行业。

在研究程序上,为了对研究假设进行严格检验,数据采集人员分两个环节采集数据。首先,请各个企业人力资源管理部门或总裁办(总经办)负责人联系各自企业的经理人[注]本文经理人理解主要是基于钱德勒[5]发表《看得见的手:美国企业的管理革命》的阐述,即控制和协调企业内不同生产和分配单位的中层经理人员;以及取代市场为未来的生产和分配调配资源的高层经理人员。因此,本研究的经理人包括中高层经理人员。,在相对集中的时间内被联系的经理人独立完成问卷调查表《经理人调研问卷》(包括组织支持感、组织认同以及离职倾向等几类问题)的填写工作,每个部门选一名经理人,每份问卷都签有配对序号,由数据采集人员现场回收问卷调查表。然后,根据经理人的所在部门,把《经理人工作绩效调查问卷》分别给他们的直接上司。最后,数据采集人员将这些配对的问卷调查表装订,并由相关研究人员进行问卷筛选、编号、资料录入以及资料分析。这样的数据收集方式避免了同源方差。

在87家企业中,数据采集人员分别向350位经理人和95直接上司发放问卷调查表,最终从321位经理人及90位直接上司回收了问卷,整体回收率分别为91.7%和94.7%。剔除无效问卷后,最终得到有效的经理人——直接上司配对问卷共275份。被试者的基本情况如下:在经理人中,男性175人(67.4%),女性100人(32.6%);年龄分布:25岁以下的28人(10.2%),26~35岁106人(38.8%),36~45岁102人(37%),46~50岁20人(7.2%),50岁以上19人(6.8%);任期:3年以下的85人(31.1%),4~5年62人(22.5%),6~10年76人(27.5%),11年或以上52人(18.9%);受教育程度:大专以下97人(35.1%),大专99人(35.9%),本科学历75人(27.5%),研究生以上学历4人(1.5%)。

(二)测量工具

本文采用的均是经过验证具有良好信度和效度的量表,但本量表除组织支持感之外,其他量表都来自国外。因此在研究之初,先在一些企业对初始问卷进行预调研[注]预调研邀请的相关领域学者、专家和企业高层管理者和员工。其中有2位是企业主,3位具有10年以上工作经验的高层管理者。请他们填写问卷,在问卷填写之后进行访谈,根据访谈结果对部分问卷条目进行修改。他们的知识和经验,特别是认真负责的态度保证了预调研质量,为问卷的修订提出了宝贵的意见。,然后修订为正式的问卷。为修改后的测量量表的信度和效度,本文采用SPSS 13.0软件进行探索性因子分析(EFA),然后用可靠性分析计算Cronbach α系数来验证量表的信度,并用Lisrel 8.70软件进行验证性因子分析(CFA)来检验量表的适配度。以上变量除经理人背景变量外,其余都采用Likert 5点量表测量,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。

1.信度分析和探索性因子分析

(1)自变量:组织支持感采用凌文辁等[38]编制的问卷,修订后共有16个项目。对来自275名经理人的数据进行信度分析,得出量表总度信度系数为0.909。探索性因素分析表明(提出3个公因子),KMO值为0.924。总体Bartlett球形检验卡方值为2105.686(df=120,p=0.00)。因此满足因子分析的条件,且能解释61.788%的误差。工作支持、价值认同、关心利益的信度系数分别为0.859、0.781、0.885。

(2)中介变量:组织认同采用Miller等[39]所编制的组织认同量表,问卷包括11个项目。对来自275名经理人的数据进行信度分析,得出量表总度信度系数为0.933。探索性因素分析表明(提出2个公因子),KMO值为0.947。总体Bartlett球形检验卡方值为1946.338(df=55,p=0.00)。因此满足因子分析的条件,且能解释68.034%的误差。该问卷比原问卷减少“评价性认同”一个维度,原因是该维度在意义和内容上都与“情感性认同”比较接近,因素分析后这两个维度聚集为一个维度。认知性认同和情感性认同的信度系数为0.787、0.928。

(3)因变量:关系绩效借鉴采用Van Scotter和Motowidlo[40]编制的量表,此量表为问卷应用最广泛的关系绩效测量工具,为了避免直接上司评价多个经理人时问卷过长,特将问卷压缩,修订后共有9个项目。对来自275名经理人的数据进行信度分析,得出量表总信度系数为0.887。探索性因素分析表明(提出2个公因子),KMO值为0.881。总体Bartlett球形检验卡方值为1333.443(df=36,p=0.00)。因此满足因子分析的条件,且能解释68.968%的误差。工作贡献和人际促进的信度系数为0.850、0.889。

任务绩效采用Motowidlo和Van Scotter[41]的任务绩效部分,共5个题项。对来自275名经理人的数据进行信度分析,得出量表信度系数为0.876。探索性因素分析表明(提出1个公因子),KMO值为0.887。总体Bartlett球形检验卡方值为738.520(df=15,p=0.00)。因此满足因子分析的条件,且能解释61.833%的误差。

离职倾向的量表参考Griffeth等[42]编制的量表,共有3个项目。使用SPSS(13.0)对来自275名经理人的数据进行信度分析,得出量表总信度系数为0.869。探索性因素分析表明(提出1个公因子),KMO值为0.721。总体Bartlett球形检验卡方值为415.108(df=3,p=0.00)。因此满足因子分析的条件,且能解释79.276%的误差。

(4)调节变量:根据“关系身份”,把家族企业的员工分为家族内成员和家族外人员。家族经理人所涵盖的是具有“血缘、地缘、人缘”关系的人,而非家族经理人是与家族成员没有任何亲缘关联的人员,他们与企业主之间是一种纯粹的被雇用与雇用的关系。对“关系身份”进行虚拟变量处理,家族经理为“0”,非家族经理为“1”。

(5)控制变量:本研究控制了包括被试的性别、年龄、受教育程度、工作年限。其中,对性别进行虚拟变量处理,计分方式分别为:男=0,女=1;年龄分为5个等级;教育程度则被分为4个等级:大专以下、大专、本科、研究生以上;任期分为4个等级。

2.验证性因子分析

通过验证性因素分析检验各变量的结构效度(所得的结果见表1),上述指标值表明各概念的验证性因子分析的各变量模型的拟合度虽然没有达到理想的效果,但仍然可以接受,符合最基本的要求[43]。而且组织支持感的三维模型、组织认同的二因素模型、关系绩效的二因素模型和任务绩效明显优于其他维度模型。同时由于离职倾向3道题目是恰好识别模型,CFA的因子载荷量都在0.74以上,说明该问卷结构效度理想。

四、分析结果

(一)研究变量的描述性统计

研究者对各研究变量进行了相关分析,以了解各变量之间的相关情形是否与研究预测之趋势相符合,各变量之平均数、标准差及相关系数如表2所示。从表2给出的结果看,组织支持感与经理人组织认同(r=0.76,p<0.001)、任务绩效(r=0.48,p<0.001)及关系绩效(r=0.51,p<0.001)正相关,与离职倾向(r=-0.36,p<0.001)负相关。同时,经理人组织认同与任务绩效(r=0.46,p<0.001)及关系绩效(r=0.57,p<0.001)正相关,与离职倾向负相关(r=-0.45,p<0.001)。

表1 各变量验证性因素分析结果(n=276)

表2 研究变量的平均数、标准差及相关系数

注:(1)***P<0.001,**P<0.01,*P<0.05,双尾检验;(2)对角线上的粗体数字是各变量在本研究中的内部一致性系数。

(二)控制变量的多元回归分析

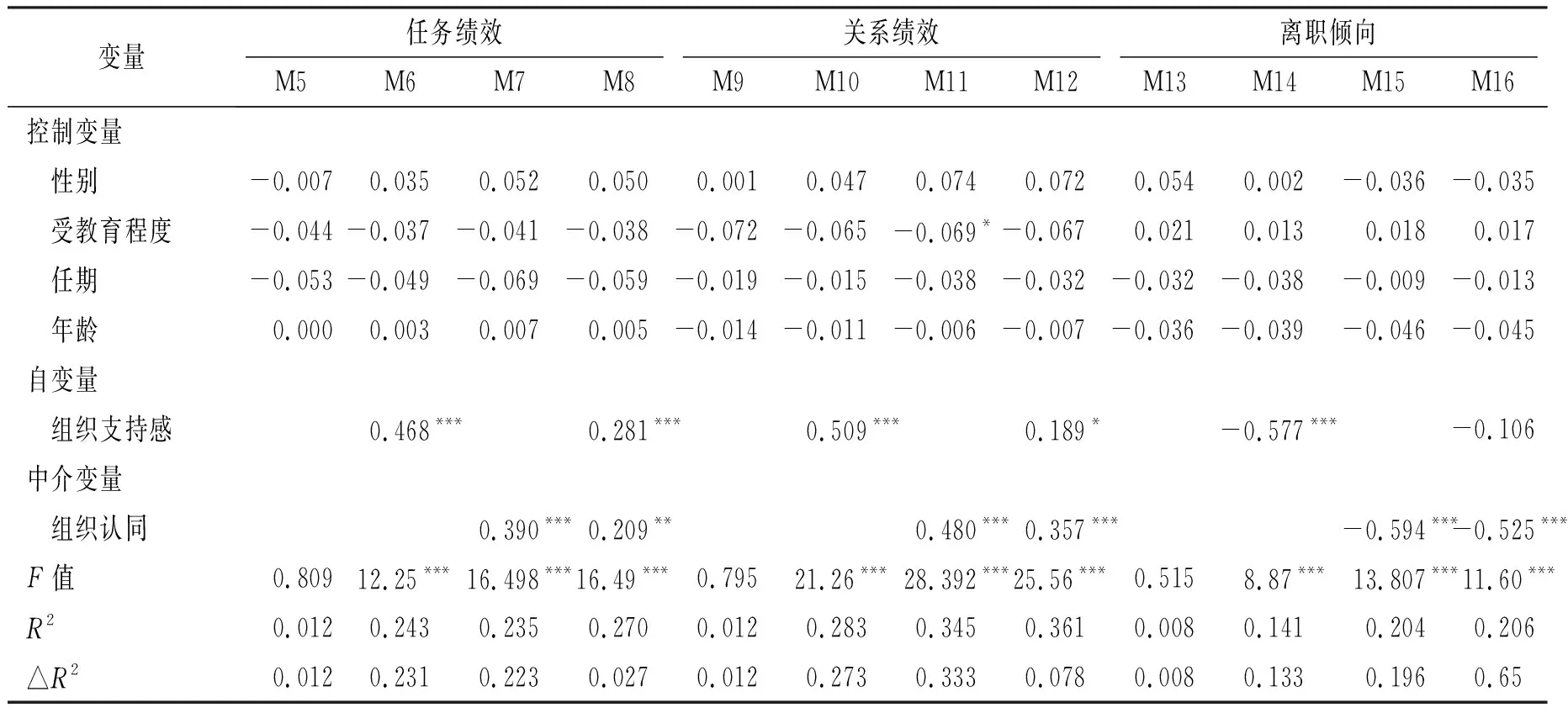

对于研究假设,我们采用层级回归(Hierarchical Regression Modeling,HRM)的方法加以检验。关于组织认同的中介效应,根据Baron和Kenny[44]的建议,中介效应存在必须满足以下几个条件:(1)自变量对因变量存在显著影响;(2)自变量对中介变量存在显著影响;(3)中介变量对因变量存在显著影响;(4)自变量与中介变量同时代入回归方程解释因变量时,中介变量的效应显著而自变量的效应消失(完全中介效应)或者减弱(部分中介效应)。从表3和表4的结果可知,组织支持感对经理人的任务绩效(β=0.468,p<0.001)、关系绩效(β=0.509,p<0.001)、组织认同(β=0.896,p<0.001)有显著正向影响,对离职倾向(β=-0.577,p<0.001)有显著负向影响,假设1、2得到数据的支持。组织认同对任务绩效(β=0.398,p<0.001)、关系绩效(β=0.480,p<0.001)有显著正向影响,对离职倾向(β=-0.594,p<0.001)有显著负向影响。在组织支持感和工作表现之间加入中间变量(组织认同)后,组织支持感对任务绩效(β=0.209,p<0.001)、关系绩效(β=0.189,p<0.05)的正向影响减弱,组织支持感对离职倾向(β=-0.106,p>0.05)的负向影响消失。由此可见,经理人组织认同在组织支持感与任务绩效和关系绩效之间起着部分中介作用,在组织支持感与离职倾向之间起完全中介作用,假设4得到支持。

从表3的结果可以看出,在M4中组织支持感和“关系身份”交互作用的回归系数不显著(β=-0.001,p>0.05),同时对于组织认同可解释的变异也没有显著的增加,说明“关系身份”在POS和组织认同之间的调节作用不显著。假设5并没有得到验证。

表3 层级回归结果:组织支持感和“关系身份”对员工组织认同的影响

表4 组织认同在组织支持感和工作表现之间的中介作用

五、结论与讨论

(一)研究结论

本研究在家族企业从家族式管理向现代化管理过渡的背景下,从社会交换和社会认同的视角,探讨经理人与家族企业实现有效融合的深层原因,并分析了“关系身份”的调节影响。研究结果显示:

首先,组织支持感对经理人的工作绩效具有正向的预测效果,对离职倾向有负向的预测相关,这与以往的研究结论一致,同时也体现了中国家族企业对经理人提供支持的重要性。

其次,组织认同的内涵及其作用机制与西方有差异。本文实证结果表明在中国情景下组织认同是二维结构(认知认同、情感认同),这个结果与西方研究的三维结构有区别(认知认同、情感认同、评价认同)。事实上,由于中西方文化上的一些差异,中国家族企业经理人对组织的评价认同夹杂更多的情感因素。在中国情景下,从二者的定义和包含的具体内容来看,其界限难以明确划分。同时,本文的结论与西方学者Van Knippenberg等[15]的研究有差异。在中国家族企业背景下,组织认同在组织支持感与工作表现中起中介作用。这是因为:在中国家族企业的特殊背景下,组织认同意味着“把组织视为他们的家庭”[45],从而促进经理人对企业产生信任,并最终影响其工作表现。

最后,本文的实证结果并不支持“关系身份”在组织支持感与组织认同之间的调节作用,这可能因为:(1)个体如果依靠其他社会符号、社会身份或是社会标示加入组织,比如依靠父母、家庭出身、校友等具备了某组织成员身份,该组织身份在很大程度上是被外界强加的[46]。然而,加入组织以后如果不会得到该组织的认可和重视,显然会降低他们的价值性,从而降低了对组织的归属感。(2)公平感本身是一个相互比较的结果,每个人都有倾向将自己的贡献和所得与他人作出对比,以衡量是否得到了公平的对待。家族企业对于家族经理人的利益分配一般采用关系治理下的模糊处理[47],当付出与收益不对称,可能导致家族经理人消极评价自身与组织之间关系,从而影响自我概念与组织的连结。因此,无论对家族经理或非家族经理,组织关心他们福利和重视他们贡献,对于组织认同形成是同样重要的。

(二)研究意义

本研究理论意义主要在于:以我国家族企业经理人为研究对象,结合了社会交换理论和社会认同理论,有利于我们理解两者是如何共同对个体的工作表现产生影响的,是对van Knippenberg et al.[15]“(研究过程中)社会交换理论和社会认同理论是相互独立”的回应。其次,目前关于中国人关系理论的研究和分类已经成为一个复杂的、跨学科的体系[37]。在中国文化背景下,“关系”是个体和企业组织都关注的一个范畴,尤其是对于中国家族企业。虽然本文实证研究并没有支持“关系身份”在组织支持感与组织认同之间的调节作用,但在研究家族企业员工的工作行为和态度中,加入“关系”的作用,无疑是必要的。此研究思路对于探讨家族企业的管理有效性是一个有益的启示。

本研究对中国家族企业人力资源管理也有十分重要的意义:(1)组织支持感会影响经理人的工作表现,因此,家族企业可以通过营造一种文化氛围,尊重人才,给予其充分施展才能的机会的。企业要提供其岗位需要的资料、设备、技术和人员支持。同时,还要给予经理人一定的福利和工作保障支持。(2)组织认同在经理人的组织支持感与工作表现之间起中介作用。这就要求企业要善于引导经理人感知与企业“同呼吸、共命运”,从而内在化组织的价值观和目标。家族企业通过合理的薪酬机制、考核机制、晋升机制等一系列管理规则,提高经理人的组织认同,从而提高其工作表现。(3)对于不同“关系身份”的经理人,组织支持感对他的组织认同的影响程度是没有显著性差异的。也就是说,无论对家族经理还是非家族经理,组织支持感对于组织认同的形成都是相当重要的。因此,在企业的人力资源管理实践中,建立现代化管理制度,协调好对家族经理和非家族经理的支持力度。同时在家族企业中应有意识强化“自己人”与“外人”的协作能力与在职位、薪金上的竞争性,这不仅有利于增加非家族经理对企业的认同,也有利于增加家族经理自我效能感。

(三)研究局限性及未来研究方向

由于条件的限制,获得中国较大地域范围家族企业的数据相对困难,我们只好选择家族企业较相对集中的广东地区进行样本收集。虽然广东地区的家族企业是中国家族企业的重要组成部分,但以此来推断整体中国家族企业经理人组织认同的相关情况,其代表性必然是不够的。未来研究中在较大范围内选取较多数量的样本是有必要的。同时,组织认同中介作用之发挥需要一个过程,在不同的时间段进行变量测量会更加准确。严格地说,对自变量、中介变量和因变量的测量需要分3个阶段进行,而本文数据是由一次测量获取的截面数据,因而本研究所揭示组织支持感、组织认同及工作表现之间的因果关系,仍有待于通过后续的追踪研究予以进一步检验。尽管本研究证明了组织支持感对组织认同的正向促进作用,但Gibney等[48]指出完整联系的交换除了积极地互惠原则,也应该包括消极的互惠主义,组织不支持与组织阻碍是有区别的,为了从理论上呈现更完整的关于雇员-雇主关系,他们提出感知组织的妨碍(perceived organizational obstruction),未来的研究可以进一步探索消极的社会交换对组织认同的影响。

致谢:在论文写作过程中华南农业大学经济管理学院王安富副教授、杨学儒博士对论文初稿提出了若干修改意见,当然文责作者自负。

参考文献:

[1] 克林·盖尔西克.家族企业的繁衍——家庭企业的生命周期[M].北京:经济日报出版社,1998.

[2] 陈 凌.信息特征、交易成本和家族式组织[J].经济研究,1998,(7):27-33.

[3] 储小平.职业经理与家族企业的成长[J].管理世界,2002,(4):100-108.

[4] 李新春.信任、忠诚与家族主义困境[J].管理世界,2002,(6):87-93.

[5] 小艾尔弗雷德.D.钱德勒.看得见的手——美国企业的管理革命[M].上海:商务印书馆,1987.

[6] 张维迎.质疑职业操守[J].中国管理导报,2001,(1):4-6.

[7] 雷 丁.海外华人企业家的管理思想[M].张遵敬,范 煦,吴振寰,译,上海:上海三联书店,1993.

[8] 张建琦.经理人“背叛”的机理与雇主的对策取向[J].管理世界,2002,(5):104-108.

[9] 舒晓兵,孙健敏.家族企业雇员工作满意度对离职意愿和工作绩效的影响——关系身份的调节[J].学海,2011,(2):109-114.

[10] 汪 林,储小平,倪 婧.领导-部属交换、内部人身份认知与组织公民行为——基于本土家族企业视角的经验研究[J].管理世界,2009,(1):97-107.

[11] 张建琦,黄文锋.职业经理人进入民营企业影响因素的实证研究[J].经济研究,2003,(10):25-31.

[12] ASHFORTH B E,MAEL F.Social Identity Theory and the Organization[J].Academy of Management Review,1989,14(1):20-39.

[13] HOGG M A,TERRY D J.Social Identity and Self-categorization Processes in Organizational Contexts [J].Academy of Management Review,2002,25(5):121-140.

[14] BOIVIE S,LANGE D,MCDONALD M,WESTPHAL J.Me or We: The Effects of CEO Organizational Identification on Agency Costs[J].Academy of Management Journal,2011,54(3):551-576.

[15] VAN KNIPPENBERG D,VAN DICK R,TAVARES S.Social Identity and Social Exchange: Identification, Support, and Withdrawal From the Job[J].Journal of Applied Social Psychology,2007,37(3):457-477.

[16] EISENBERGER R,HUNTINGTON R,HUTCHISON S,et al.Perceived organizational support[J].Journal of Applied Psychology,1986,71(3):500-507.

[17] BLAU P M.Exchange and power in social life[M].New York:John Wiley& Sons,1964.

[18] RHOADES L,EISENBERGER R.Perceived Organizational Support: A Review of the Literature[J].Journal of Applied Psychology,2002,87(4):698-714.

[19] 田喜洲.组织支持感对员工工作行为的影响:心里资本中介作用的实证研究[J].南开管理评论,2010,(1):23-29.

[20] 翟学伟.人情、面子与权利的再生产[M].北京:北京大学出版社,2005.

[21] BERGAMI M,BAGOZZI R P.Self-categorization, Affective Commitment and Group Self-esteem as Distinct Aspects of Social Identity in The Organization[J].British Journal of Social Psychology,2000,39(4):555-577.

[21] 徐玮伶,郑伯埙.组织认定与企业伦理效益[J].应用心理学(台湾),2000,20:115-138.

[22] DUTTON J E,DUKERICH J M,HARQUAIL C V.Organizational Images and Member Identification [J].Administrative Science Quarterly,1994,39(2):239-263.

[23] FOA E B,FOA U G.Resource theory: Interpersonal behavior as exchange[M].New York: Plenum,1980.

[24] LUHTANEN R,CROCKER J.A collective self-esteem scale: self-evaluation of one’s social identity[J].Personality and Social Psychology Bulletin,1992,18(3):302-318.

[25] WIESENFELD B M,RAGHURAM S,GUARD R.Organization identification among virtual workers: the role need for affiliation and perceived work-based social support[J].Journal of Management,2001,27(2):213-230.

[26] RIKETTA M.Organizational Identification :A meta-analysis[J].Journal of Vocational Behavior,2005,66(2): 358-384.

[27] ELSBACH K D,BHATTACHARYA C B.Defining Who You Are by What You’re Not: Organizational Disidenti?cation and the National Ri?e Association[J].Organization Science,2001(12):393-413.

[28] CARMELI A,GILAT G,WALDMAN D A.The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustment and Job Performance[J].Journal of Management Studies,2007,44(6):972-992.

[29] MAEL F A,ASHFORTH B E.Loyal From Day One :Biodata, Organization Identification and Turnover among Newcomers[J].Personnel Psychology,1995,48(2):309-333.

[30] FULLER J B,MARLER L,HESTER K,et al.Construed External Image and Organizational Identification: A Test of the Moderating Influence of Need for Self-Esteem[J].Journal of Social Psychology,2006,146(6):701-716.

[31] VAN KNIPPENBERG B,MARTIN L,TYLER T.Process-orientation versus outcome- orientation during organizational change: The role of organizational identification[J].Journal of Organizational Behavior,2006,27(6):685-704.

[32] 宝贡敏,徐碧祥.组织认同理论研究述评[J].外国经济与管理,2006,(2):39-45.

[33] WAYNE S J,SHORE L M,LIDEN R C.Perceived Organization Support and Leader-member Exchange : A Social Exchange Perspective[J].Academy of Management Journal,1997,40(1):82-111.

[34] EISENBERGER R,HUNTINGTON R,HUTCHISON S.Organizational Support[J].Journal of Applied Psychology,2002,71(1):500-507.

[35] 张 强.自家人、自己人和外人——中国家族企业的用人模式[J].社会学研究,2003,(1):13-20.

[36] MILLISSA F Y,MONICA C C.Relationships of Organizational Justice and Organizational Identi?cation: The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong[J].Asia Pacific Business Review,2008,14(2):213-231.

[37] 樊景立,郑伯埙.华人组织的家长式领导:一项文化观点的分析[J].中国本土心理学研究,2000,(13).

[38] 凌文辁,杨海军,方俐洛.企业员工的组织支持感[J].心理学报,2006,38( 2):281-287.

[39] Miller V D,Allen M,Casey M K,et al.Reconsidering the Organisational Identi?cation Questionnaire [J].Management Communication Quarterly,2000,13(4):626-658.

[40] VAN SCOTTER J R,MOTOWIDLO S J.International facilitation and job dedication as separate facets of contextual performance[J].Journal of Applied Psychology,1996,81(5):521-531.

[41] MOTOWIDLO S J, VAN SCOTTER J R.Evidence that contextual performance should be distinguished from task performance[J].Journal of Applied Psychology,1994,79(4):475-480.

[42] GRIFFETH R W,HOM P W.A Comparison of Different Conceptualization of Perceived Alternatives in Turnover Research[J].Journal of Organizational Behavior,1998,9(2):141-174.

[43] HAIR J F,ANDERSON R E,TATHAM R L,et al.Multivariate Data Analysis (5th ed.)[M],NJ: Prentice-Hall, Inc,1998.

[44] BARON R M,KENNY D A.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6):1173-1182.

[45] JIANMIN S,HUA W.Organizational Identification in China: The Validation of A New Measure[C]∥Academy of Management Annual Meeting Proceedings,2009.

[46] 刘 钊.组织认同的形成机制与衍变异化[J].科学学与科学技术管理,2009,(4):194-196.

[47] 何 轩,陈文婷,李新春.赋予股权还是泛家族化——家族企业职业经理人治理的实证研究[J].中国工业经济,2008,(5):110-119.

[48] RAY GIBNEY.Exploring Organizational Obstruction and the Expanded Model of Organizational Identification [J].Journal of Applied Social Psychology,2011,41(5)1083-1109.