社会信任水平对腐败的影响

刘启君,许玉平

(华中科技大学 公共管理学院,湖北 武汉 430000)

一、引 言

腐败是一个历史悠久且普遍存在的社会现象,它通常被定义为利用公共权力谋取私利[1-2]。数千年来,它一直是人类社会发展的痼疾,不仅严重威胁着经济发展,也危害着社会的长治久安。据世界银行估计,全世界每年仅行贿金额就达一万亿美元;一些国家如果能够清除腐败,人均收入可望增加4倍[3]。就中国而言,在20世纪90年代后半期,腐败造成的经济损失和消费者福利损失平均每年在9875亿-12570亿元之间,占全国GDP总量的13.2%-16.8%[4]。政府形象受损、社会分配不公、资源配置扭曲等,由腐败所致的危害不可估量。因此,各国政府都在千方百计地进行反腐败斗争。

为有效反腐,全面认识腐败的影响因素是必要的。近几年来也出现了大量对腐败影响因素的理论与实证研究[5-7],但问题至今还没有得到彻底澄清。Paldam通过对来自透明国际的跨国腐败指数的分析认为经济因素是腐败的一个主要影响因素,一个国家越富裕,腐败程度越低,与此同时一个国家的通货膨胀可以引起腐败[8]。Kunicova和Rose-Ackerman 的研究表明,提高民主政治参与水平、政治竞争和加强对主要领导的制约,既有利于保持政治体系内的监督和制衡,同时也会提高公众监督并从法律上限制官僚参与腐败行为的能力[9]。Billger和Goel运用分位数回归的方法考察了政府规模对腐败的影响,认为政府规模不会降低腐败水平[10]。Treisman通过分析不同国家的数据也发现,新教传统、英国殖民史、较发达的经济水平和较多的进口可以带来较少的腐败,而联邦制会提高腐败水平[1]。Goel 和Nelson用不同国家的数据检验了经济自由和政治自由对腐败的影响,发现经济自由比政治自由在降低腐败水平上发挥了更大的作用,其中货币政策对腐败的影响要比财政政策大很多[11]。Rijckejhem和Weder等利用31个发展中国家数据发现一个国家公务员的工资水平与腐败程度之间存在着负相关关系[12]。

腐败是一个全球性的问题,文化是一个不可忽略的影响因素。最近学者们开始从社会文化方面探讨腐败问题。Tirole曾经建立过一个迭代模型,阐释组织声誉对个体行为的影响:局外人认为存在腐败名声的政府组织中的所有官员都会贪污受贿,在这种情况下,一个刚刚出道的官员也会选择腐败,因为即使自己洁身自好也不能改变组织声誉[13]。教育对于减少腐败有较积极的作用[6]。Rory Truex通过采用尼泊尔的数据也发现,教育水平影响着人们对待腐败的态度,教育水平越高,对腐败的接受度越低[14]。Uslaner研究认为,如果一个国家具有较高的公共信任,政治家们进行贪污受贿是比较困难的[15]。根据Rothstein所说,因为人们之间存在信任,他们更可能在与政府机构的合同中按游戏规则行事,也就是说腐败与信任之间存在着负相关关系[16]。Bjørnskov认为一个高信任度的国家,正式的体系对于反腐败更有效率[17]。

通过对上述文献的回顾,我们发现社会信任可能会减少腐败的发生,这也是本文研究的核心命题。本文旨在探讨社会信任对腐败的影响,以期发现一种除法律建设和市场建设以外的反腐败新途径。我们更加关注腐败活动对转型经济体的影响。转型经济体处于法律建设、市场建设以及社会文化的全面变迁中,过勇认为经济转轨破坏了非正式制度,造成道德破坏,使得对于包括腐败在内的投机行为失去约束力[18]。孙刚等认为腐败产生于特权,在市场经济国家,特权一般是与政府的管制联系起来的,而在经济转型国家,腐败的根源则是传统计划经济体制遗留下来的政府对经济的广泛参与[19]。为了进一步拓展本项研究,本文挑选出28个转轨经济国家和地区,并以OECD国家和剩余其他国家为对比,考察转型经济国家社会信任对腐败影响的特殊性。我们的研究思路是在对数据进行初步描述的基础上进行回归分析。本文的分析表明:社会信任水平可以降低腐败,对于转型经济体国家这种影响不显著,但对于OECD国家这种影响是显著的。

二、数据来源及初步统计结果

(一)、数据来源

本文的研究样本为世界95个国家和地区,因为数据的连续性及可获得性问题,选择的研究区间为1994-2008年,时间跨度15年。

根据研究目标,我们需要两个主要的统计变量:腐败水平和社会信任水平。

度量腐败的主要方法是采用一些标准化指数测量人们对腐败程度和广度的认识。这些指标中, 比较有影响力的有透明国际的清廉指数(CPI)、世界银行的腐败控制指数(CCI)、国际国家风险指南(ICRG)发布的腐败指数等。在跨国腐败研究中,一般采用透明国际的清廉指数来度量腐败程度[20]。Paldam也认为CPI指数是最好的跨国腐败研究指数[8]。CPI指数每年调查一次,数据连续性较好,而且我们前期分析表明CPI指数与CCI等指数相关性很高(在0.80左右),可以以CPI指数为代表对腐败问题进行研究。据此,本文选择采用CPI这一指标进行研究。CPI指数采用10分制,为了方便后期分析,我们用“10减”对CPI进行调整,调整后的CPI得分越高,腐败程度越高。

研究涉及的信任数据来源于世界价值调查(World Values Survey),该数据也被主流研究认可与采用。信任数据分值在0-1之间,分值越高表示信任度水平越高。世界价值调查按时间段进行,从1994年到2008年间一共调查了3次,即1994到1998年、1999到2003年、2004到2008年分别作为一个阶段进行调查,十五年间每个国家的信任数据最多只有3个,我们假设阶段内国家信任水平为调研年份水平。

根据已有的腐败问题研究,我们认为还有几个重要的因素需要考虑。

GDP代表经济发展水平,根据Serra的研究,经济发展水平是必须控制的变量之一,它与腐败呈现负相关关系[21]。本文采用世界银行的购买力平价下人均GDP表示经济发展水平。Dem代表民主水平,Billger和Goel的研究显示,民主可以降低腐败。我们用调整后的“自由之家”国家民主指数来代表民主水平(分值在1-7之间,分值越高,民主程度越高)[10]。第三个备受关注的因素是政府规模(Gcon),在其他条件不变时政府规模变大,意味着官僚体制更发达或对腐败有更加严格的监控,如果前者起主要作用,随着政府规模变大,腐败水平提高。相反,如果后者起主要作用,政府规模变大腐败水平降低[22]。我们采用政府最终消费占GDP的百分比表示政府规模,数据来源为世界银行数据库。第四个影响腐败的因素是城市化水平(Urban),城市化可以降低腐败主要是因为:城市化高的地区拥有更有效的政府监督,同时城市化高的地区同伴的压力(示范效应)也可以降低腐败[10]。本文城市化程度的计量依赖于世界银行对于城市化率即城市人口占总人口的百分比的测量结果。殖民史也是一个主要关注因素,Persson等人曾按殖民史将国家分为三组:英国殖民史国家、西班牙-葡萄牙殖民史国家、其他殖民史国家,发现具有英国殖民史的国家腐败程度更低[23]。这主要是因为英国的成文法系统更加强调程序的公正性。本文采用哑变量表示殖民史,将有英国殖民史的国家变量设置为“1”,否则设置为“0”。

(二)、数据初步统计

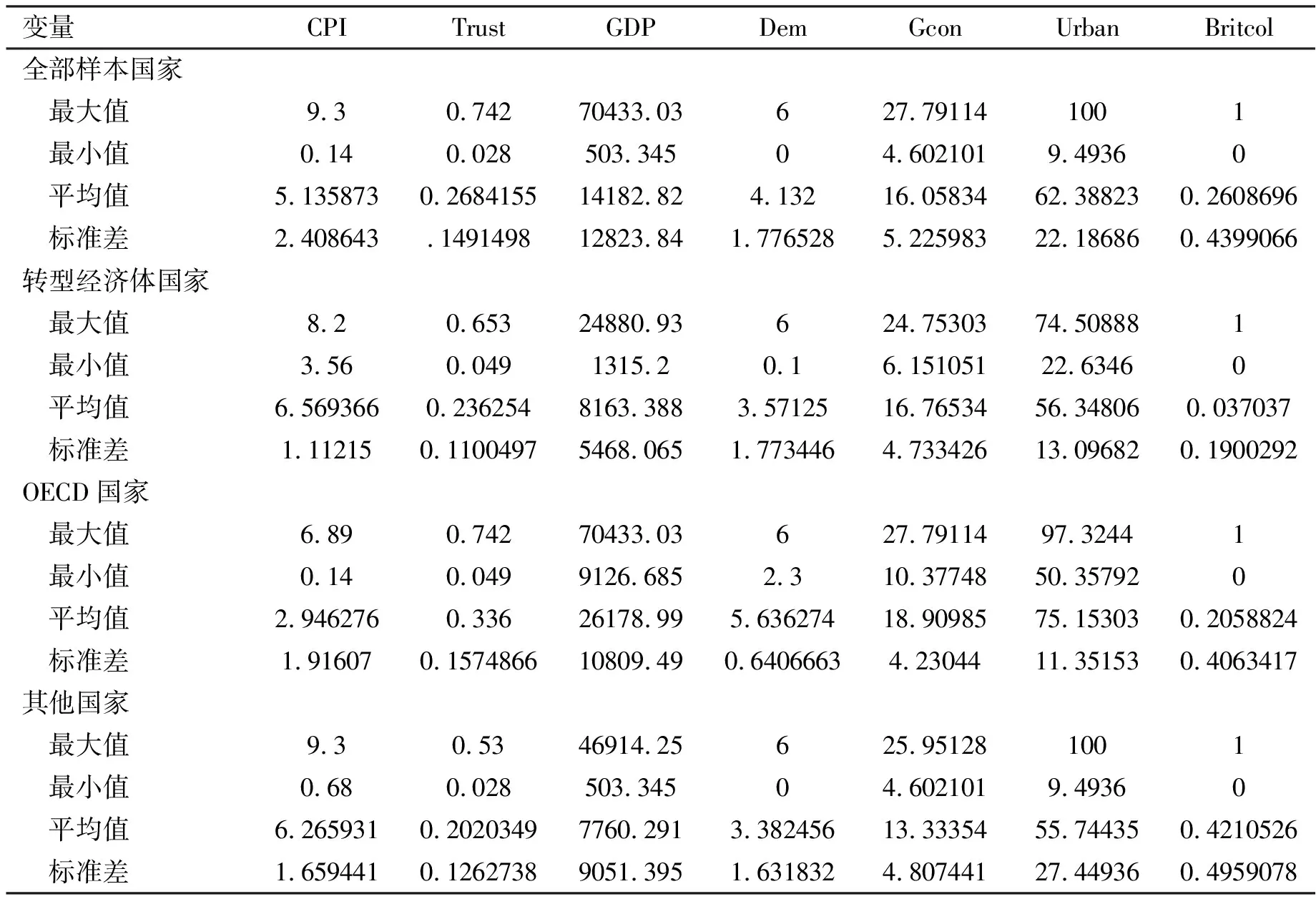

表1 主要变量的统计描述

资料来源:cpi指数来源于http:∥www.transparency.org/research/cpi/overview,信任数据来源于http:∥www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalize.jsp,GDP、政府规模、城市化水平来源于世界银行数据库,民主指数来源于http:∥www.freedomhouse.org/uploads,殖民史哑变量来源于Daniel Treisman(2000))

上表列出了相关变量的简单统计指标。被解释变量CPI的总体均值为5.14,腐败居于中等水平。与OECD国家和其他国家相比,转型经济国家的平均腐败程度最高。转型经济国家的信任水平低于OECD国家信任水平,但是高于其他国家信任水平,这似乎说明了不同类型国家的信任水平对腐败的影响不同,这在我们下面的模型结果里也有体现。值得注意的是信任水平的整体均值仅为0.27,偏于最小值一边,说明各国居民间社会信任水平偏低。在其余的解释变量中,转型经济体与OECD国家在GDP、Dem、Urban、Britcol上均有明显差距,转型经济体的经济发展水平、民主程度、城市化率明显低于OECD国家,Gcon也仅为OECD国家的0.89倍,很少有转型经济体拥有英国殖民史,这些都是转型经济体国家腐败的主要根源。转型经济体的经济发展水平、民主度、政府规模、城市化率均高于其他国家,拥有英国殖民史的国家明显少于其他类国家。

三、回归结果

我们采用线性回归模型对数据进行分析。数据的处理方法为:按社会信任水平测量的时间段将除信任水平以外的所有指标进行相同分类,时间段内各年数据取平均作为本阶段数据,时间变量作为虚拟控制变量。初始的模型方程为:CPI=α+βTrust+ε。将各个控制变量依次加入回归方程后最终的回归方程为:

CPI=α+β1Trust+β2GDP+β3Dem+β4Gcon+β5Urban+β6Britcol+ε

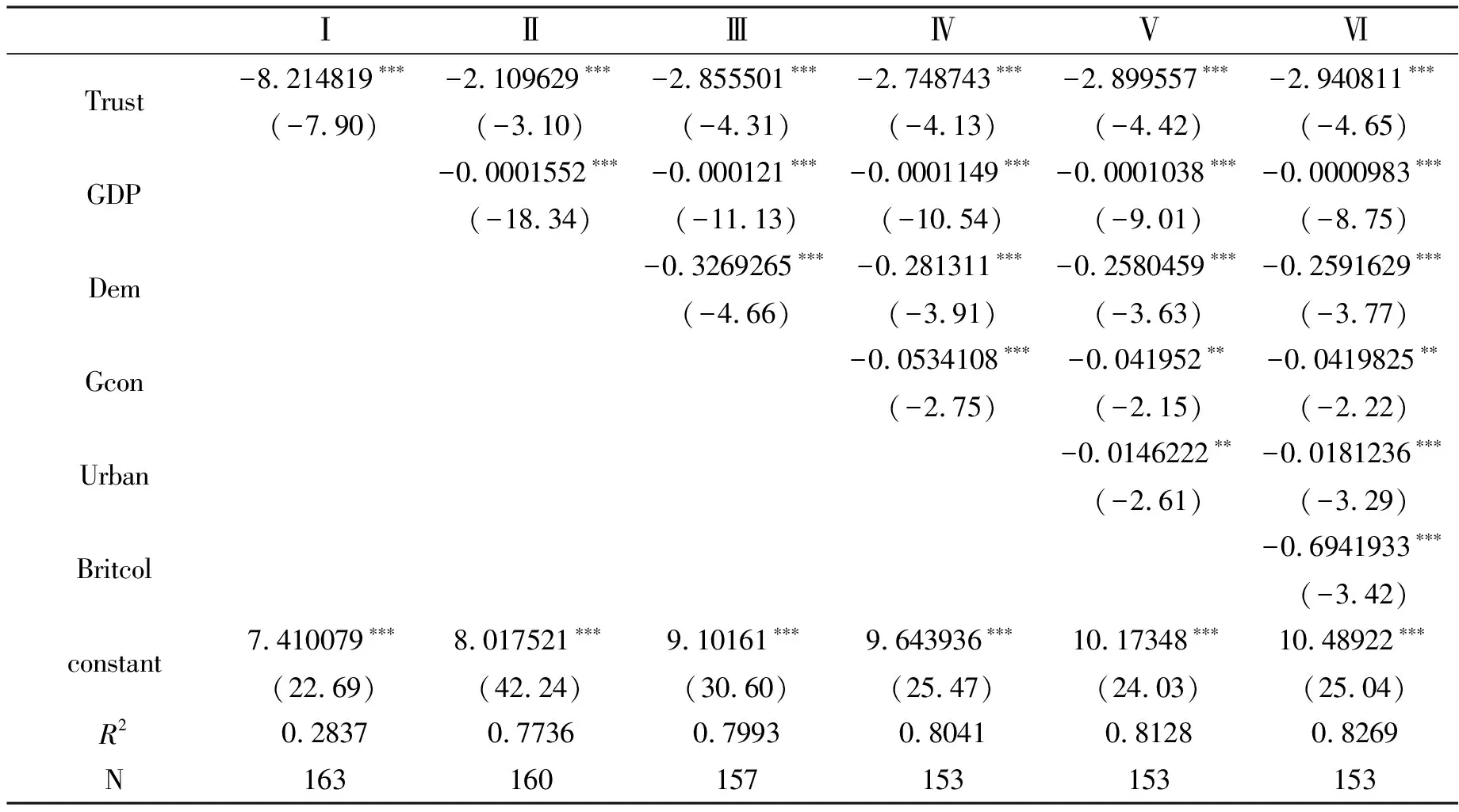

对全部国家进行回归分析,回归结果见表2。

表2 全部国家回归分析结果

注:***表示在0.01水平上显著,**表示在0.05水平上显著,括号内的是t值。

根据表2,我们发现从方程Ⅰ到方程Ⅵ,各变量对CPI影响至少在0.05水平上显著,即各变量均可显著影响腐败水平。观察Trust的系数我们发现系数均为负值,即社会信任水平与腐败之间存在着显著的负相关关系,随着社会信任水平的提高,腐败水平逐渐降低,与Uslaner的研究结果一致,也证实了本文最初的猜想[15]。GDP系数也均为负值,Paldam等认为随着经济发展监管系统变得更完善,行贿受贿的机会成本也将变大,所以经济发展会降低腐败[24]。Dem的系数均为负数,民主也可以降低腐败主要因为在民主自由的国家,竞争者为了获取利益会揭发权利滥用行为,新闻媒体可以自由的报道腐败问题,公民对政府行为的监督也变得更有力度[25]。Gcon系数均为负值,这显示规模大的政府完善的监督系统比增加的官僚主义和繁文缛节发挥了更大的作用。Urban的系数证实城市化水平可以降低腐败[10]。Britcol的系数为-0.6941933,表明具有英国殖民史的国家腐败水平更低。R2由开始的0.2837,逐渐增大到0.8269,随着变量的增加,对腐败的解释水平也在逐渐提高。加入所有变量后,方程解释了82.69%的腐败,解释水平很高。基于此,我们认为最后一个回归模型是一个相对比较完善的模型,下面我们将国家进行分类后的回归分析模型也均为最后一个模型。

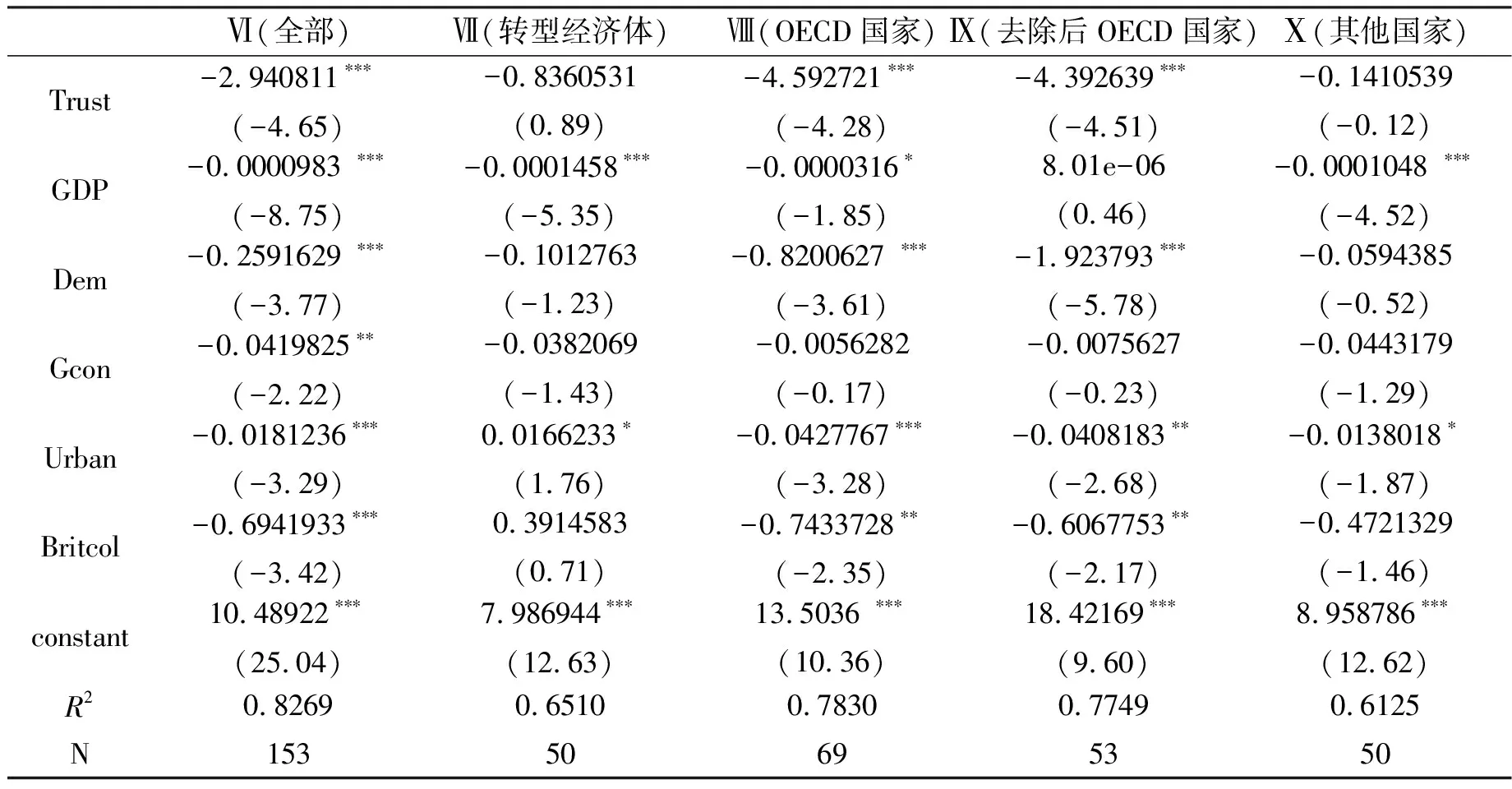

表3 不同分类国家的回归分析结果

注:***表示在0.01水平上显著,**表示在0.05水平上显著,*表示在0.1水平上显著,括号内的是t值。

我们将不同类型国家样本数据带入最终的回归方程,结果见表3。方程Ⅵ为对全部国家的回归分析,方程Ⅶ是对转型经济体国家的回归分析,方程Ⅷ和方程Ⅸ是对OECD国家的回归分析,两者区别在于方程Ⅷ是对全部的OECD国家的回归分析,方程Ⅸ是对去除与转型经济体国家重合的7个国家之后的回归分析,方程Ⅹ是对其他国家的回归分析。

将国家进行分类后仅OECD国家的社会信任水平对腐败的影响在0.01水平上显著,转型经济体和其他国家社会信任水平对腐败的影响不显著。从Trust系数看来,社会信任对腐败均具有抑制作用。转型经济国家和其他国家Trust的系数分别为-0.8360531和-0.1410539,社会信任水平对腐败的影响较小。OECD国家Trust的系数为-4.592721和-4.392639,社会信任水平对腐败的影响较大。转型经济体国家和其他国家经济发展水平对腐败的影响在0.01水平上显著,OECD国家经济发展水平对腐败的影响不显著。转型经济体GDP系数绝对值为0.0001458,绝对值最大,经济发展水平对腐败的影响也最大。从显著性水平来看,仅OECD国家民主水平对腐败的影响显著,转型经济体国家和其它国家民主水平对腐败的影响不显著。从系数来看,三类国家Dem系数均为负值,民主均可以降低一国腐败水平。转型经济体国家Dem系数绝对值为0.1012763,大于其他国家Dem系数绝对值0.0594385,但小于OECD国家Dem系数绝对值0.8200627和1.923793,民主水平对腐败的影响介于其他国家和OECD国家之间。

虽然全部国家政府规模对腐败的影响在0.05水平上显著,但将国家进行分类后,三类国家政府规模对腐败的影响均不显著。转型经济体国家Gcon系数绝对值居于OECD国家和其他国家Gcon系数绝对值之间,转型经济体国家政府规模对腐败的影响也介于OECD国家和其他国家政府规模对腐败的影响之间。另外,我们发现全部国家、OECD国家和其他国家城市化率的系数都为负数,仅转型经济体国家的城市化率系数为正值。为了探究其原因,我们做转型经济体国家城市化水平和腐败度的单元回归分析发现:城市化可以降低腐败。这与OECD国家和其他国家的结论是一致,我们认为多元共线性导致转型经济体国家的城市化系数为正。观察殖民史系数,我们也发现仅转型经济体国家的系数为正值,且显著性水平不高,我们认为这是很少有转型经济体国家具有英国殖民史的缘故。观察R2我们发现OECD国家各变量对腐败的解释水平最高,转型经济体国家次之,其他国家各变量对腐败的解释水平最低。

四、结束语

本文利用95个国家和地区15年间的腐败和信任等数据分析了社会信任水平对腐败的影响。得到以下几点结论:世界各国总体腐败程度居于中等水平,其中转型经济国家腐败程度最高,其次为其他国家,OECD国家最清廉;居民间信任水平偏低,其他国家社会信任水平最低,转型经济体国家次之,OECD国家社会信任水平最高;社会信任可以降低腐败,这种影响对于OECD国家是显著的,对于转型经济体国家和其他国家不显著;经济发展水平可以降低腐败,这种作用在转型经济体国家最大;提高民主水平对于腐败具有抑制作用,但这种作用仅在OECD国家显著,在转型经济体国家和其他国家不显著;增大政府规模对腐败的影响在转型经济体、OECD、其他国家均不显著;OECD国家和其他国家城市化水平提高抑制腐败发展的同时转型经济体国家城市化水平提高会促进腐败的滋生;具有英国殖民史的国家腐败程度偏低。

研究得出的一个主要政策含义是:提高社会信任水平是一种可行的反腐败途径,但这种途径应用于不同的国家效果不同:应用于转轨经济体国家和其他国家,效果不明显,应用于OECD国家效果显著。

参考文献:

[1] TREISMAN D. The Causes of Corruption: A Cross-National Study[J]. Journal of Public Economics, June,2000,76(3):399-457.

[2] SVENSSON J. Eight questions about corruption[J]. Journal of Economic Perspectives,2005,19(3):19-42.

[3] World Bank.http:∥www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS,2004.

[4] 胡鞍钢.腐败:中国最大的社会污染——对中国90年代后半期腐败经济损失的初步估计[J].领导文萃,2001,(9):34-39.

[5] LAMBSDORFF J G. Causes and Consequences of Corruption: What do we Know from a Cross-Section of Countries [DB/OL]. in Rose-Ackerman,eds. International Handbook on the Economics of Corruption, Cheltenham: Edward Elgar,2006:3-51.

[6] JAIN A K. Corruption:A review[J]. Journal of Economic Surveys, February,2001,15,(1):71-121.

[7] ROSE-ACKERMAN S. Corruption and government: Causes,Consequences, and Reform[M].Cambridge:Cambridge University Press, 1999.

[8] PALDAM. The cross-country pattern of corruption:economics,culture and the seesaw[J]. European Journal of Political Economy, June 2002,18(2):215-240.

[9] 刘启君.经济学是怎样研究腐败的[J].反腐败研究,2011 , (10).

[10]BILLGER S M, GOEL R K.Do existing corruption levels matter in controlling corruption? Cross-country quantile regression estimates[J].Journal of Development Economics, November,2009,90(2):299-305.

[11]GOEL R K,NELSON M A. Economic Freedom versus Political Freedom: Cross-Country Influences on Corruption[J]. Australian Economic Papers, June,2005,44(2):21=133.

[12]CAROLINE VAN RIJCKEGHEM AND BEATRICE WEDER. Bureaucratic Corruption and the Rate of Temptation:Do Wages in the Civil Service Affect Corruption, and By How Much?[J].Journal of Development Economics, August,2001,65(2):307-331.

[13]TIROLE J A. Theory of Collective Reputations[J].Review of Economic Studies,1996,63(1):1-22.

[14]RORY TRUEX. Corruption, Attitudes, and Education: Survey Evidence from Nepal[J].World Development, July,2011,39(7):1133-1142.

[15]USLANER E M. The Moral Foundations of Trust[M]. New York: Cambridge University Press,2002.

[16]ROTHSTEIN B. Social capital,economic growth and quality of government:the causal mechanism[J]. New Political Economy, 2003,8(1):49-71.

[17]BJØRNSKOV C. Combating Corruption: On the Interplay between Institutional Quality and Social Trust[J]. Journal of Law and Economics,2011,54(1):135-159.

[18]过 勇.经济转轨、制度与腐败——中国转轨期腐败蔓延原因的理论解释[J].政治学研究,2006,(3):53-60.

[19]孙 刚,陆 铭,张吉鹏.反腐败、市场建设与经济增长[J].经济学,2005,(S1):1-22.

[20]FISMAN R, GATTI R. Decentralization and Corruption: Evidence across Countries[J]. Journal of Public Economics, March,2002,83(3):325-345.

[21]SERRA D. Empirical determinants of corruption: a sensitivity analysis[J]. Public Choice, January,2006,126(1-2):225-256.

[22]GURIEV S. Red tape and corruption[J]. Journal of Development Economics, April,2004,73(2):489-504.

[23]TORSTEN PERSSON AND GUIDO TABELLINI AND FRANCESCO TREBBI. Electoral Rules and Corruption[J]. Journal of the European Economic Association, June,2003,1(4):958-989.

[24]GUNDLACH E, PALDAM M . The transition of corruption:From poverty to honesty[J]. Economics Letters, June,2009,103(3):146-148.