新媒体环境下国民阅读的特点与趋势:基于1999~2011年国民阅读调查的分析

苏林森

(中国劳动关系学院文化传播学院,北京100048)

书籍是人类进步的阶梯,一本好书可以影响人的一生,阅读,关乎一个民族的兴盛和进步。温家宝总理在2009年4月23日世界读书日深刻指出:“读书决定一个人的修养和境界,关系一个民族的素质和力量,影响一个国家的前途和命运。一个不读书的人、不读书的民族,是没有希望的。”开展全民阅读,已逐渐成为我国的一项基本公共文化政策。因此,定期对国民基本阅读状况进行调查统计,不仅关系到新闻出版行业自身发展,而且对在全社会更有效地开展阅读活动,建设阅读型社会,推动社会发展,都有积极的作用。为全面了解全国国民阅读倾向发展趋势与文化消费现状,经新闻出版总署批准,中国出版科研所(现中国新闻出版研究院)从1999年起实施了一项连续性、大规模的基础性国家工程——全国国民阅读调查①有些文献称“全国国民阅读倾向抽样调查”、“全国国民阅读与购买倾向抽样调查”或“全国国民阅读调查”。。该调查1999~2007年,每两年进行一次,2008年起改为每年进行一次。到2011年共进行了9次全国国民阅读调查,这9 次调查执行的年份依次是 1999、2001、2003、2005、2007、2008、2009、2010 和 2011 年,每次调查结果一般在次年向社会公布。1999~2011年间,中国经济发生了巨大进步,跻身世界第二大经济体,媒介格局也发生了天翻地覆的改变,新媒体在逐渐影响国民的生产、生活、学习甚至思维,在这种急剧的社会变化中,中国国民阅读兴趣、习惯和行为产生了哪些变化?有没有规律性的变化趋势?本文基于9次调查结果做全面梳理并得出一些结论。

一、国民综合阅读率上升,阅读结构发生变化

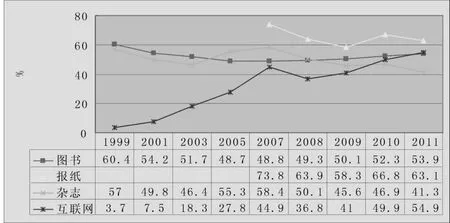

历次国民阅读调查中,阅读率是指识字者中的阅读率(即除去在样本总体中的不识字及识字者总体的无回答者),指明确表示自己每月至少读书一次以上者;综合阅读率是指我国成年人包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介综合阅读率,即阅读图书、报纸、期刊中的一种或几种、或进行过数字阅读的群体占全体国民的比例。2008年以来,国民综合阅读率呈上升状态(2008年之前数据空缺),从2008年的69.7%直线上升至2011年的77.6%,国民综合阅读率上升可能与国民能够接触的阅读终端增加有关。历次全国国民阅读调查显示,国民阅读结构在发生深刻变化:国民在报纸、图书、期刊等传统纸媒的接触上有所下降,而对新媒体的使用在增加(参见图1)。

图1 1999~2011年国民阅读率(%)

(一)图书阅读率呈总体下降趋势

全国国民阅读调查的主要目的和最初动机是了解国民图书阅读情况。图书阅读率是国民阅读调查的核心指标,指一年中读过图书的读者总体在我国成年识字人口总体中的百分比,书报刊阅读率均用此方式。调查显示,1999~2011年间国民图书阅读率呈现下降—止跌—缓慢上升的“V字型”发展过程(见图1)。1999~2005年平均图书阅读率是下降的,2005年止跌后呈小幅上升态势。电视、VCD、DVD、电影、互联网等媒介多元化的冲击分流了部分图书读者,生活节奏的加快和生存压力的增加导致现代人没有时间阅读或者阅读时间减少,加上公共图书馆不够普及、图书价格偏高造成阅读成本上升,导致图书阅读率呈下降趋势。但近年来图书阅读小幅升温。这首先得益于数字化带来的阅读方便性提高,网民人数和手机用户的迅速增加是2007年以后图书阅读率逐年增长的重要原因①按照该调查的定义,不管使用何种新的媒介,只要阅读的是传统图书的内容,调查都认为是传统阅读。,国民已经从传统的阅读纸质书的时代转变为读书和读网、读屏相结合的时代。其次,近年来学习型社会、学习型组织的建设,农家书屋、社区书屋、职工书屋、科技书屋的建设以及世界阅读日、城市读书月和图书博览会等国家层面的政策推动,对图书阅读率的提高也起到了不可忽视的作用[1]。自2000年“深圳读书月”创办之后,以“深圳读书月”、“苏州读书节”等为表率,公共图书馆“全民读书月”活动为引领,我国都市阅读风气日渐回暖,读书月开始向全国辐射,较大地丰富了国民的阅读生活,越来越多的国民意识到读书的重要性,“贫者因书而富,富者因书而贵”的理念深入人心,带动了近年来国民阅读率的小幅上升。

从不同年龄人群图书阅读率看,调查显示,未成年人读书率高于成年人。如2008~2011年,我国18周岁以下未成年人图书阅读率分别为81.4%、79.0%、82.7%和83.1%,远远高于成年人,青少年成为国民阅读的主体。这是因为未成年人的阅读是指定甚至是强制的,学生们为了考试才阅读,阅读的功利色彩比较重。调查资料还显示,2007~2011年历年国民人均年读书本数依次是4.58、4.72、3.88、4.25 和 4.35 本,基本保持稳定。2009~2011 年我国国民人均每天读书14.70、16.78和14.85分钟,与其他国家相比,我国国民图书阅读率、读书本数和时间均偏低。蔡兴彤和李蕊平指出,德国国民图书阅读率达到75%,人均藏书量达300本,平均每天读书53分钟,平均每人每年图书支出375欧元[2]。2011年我国国民年均阅读图书仅4.35本,远低于韩国的11本、法国的20本、日本的40本和以色列的64本,并且在全国有限的人均购书中,八成都是教科书[3]。2006年全国综合社会调查(CGSS)问题“现在您家有多少本书(不包括教材、学习辅导材料等)”的调查结果显示,我国家庭平均拥有图书仅2.60本①据中国综合社会调查网站(http://www.chinagss.org)数据计算得出。。

读书的目的,“增加知识、开阔视野”的回答比例处于上升状态,成为占绝对优势的第一读书目的,“休闲消遣”和“兴趣爱好”也占了不小的比例,两者合计超过了“增加知识、开阔视野”的选择比例(该题为多选题)。根据传播学使用与满足研究理论,将读书的功能分为“认知性功能”、“工具性功能”、“情感性功能”、“社会心理功能”四大类。我国国民读书的主要目的集中在满足“情感性功能”上,即通过“满足兴趣爱好”和“休闲娱乐”来得到情感和精神上的愉悦[4]。

(二)报纸阅读率先抑后扬

2007全国国民调查中首次将报纸阅读率列入调查范围,报纸却出人意料地以73.8%的阅读率成为国民阅读率最高的文字媒体。与图书阅读率类似,此后报纸阅读率也表现出先抑后扬的趋势,2011年略有下降(见图1)。2008~2011年我国国民年人均读报份数依次为88.6、73.01、101.16和100.70份,2009~2011年国民平均每天读报时长为 21.02、23.69 和22分钟。另从两次调查看,我国识字人群报纸阅读形成“两极化”现象:2007年在我国识字者报纸阅读总体中,每月读20份以上报纸的读者,占24.5%,而不读报纸的人数比例达到39.9%;2008年读200份以上报纸的读者比例占26.9%,而不读报纸的人数比例达到36.0%。

(三)杂志阅读率在起伏中有所下降

杂志的阅读率指识字者中明确表示自己每月至少读杂志一次以上者。调查显示,杂志阅读率呈两头低、中间高的态势,呈“W”字型(见图1),2010年与2003年杂志阅读率基本持平,而2007年是杂志阅读率的高峰。调查显示,我国国民年人均阅读杂志7本左右,2005、2008、2009、2010、2011 年每年阅读杂志7.4、8.2、6.97、7.19 和 6.67 本,呈稳中有降态势,2009~2011 年国民平均每天读杂志 15.40、13.66 和11.80 分钟。

1999~2009年国民对各类杂志的喜爱度发生了一定的变化。2007年以前,女性家庭情感类是最受读者喜爱的杂志,但到了2008年,文学艺术成为读者最喜爱的杂志。进一步分析发现,男女性读者杂志阅读行为差异显著。2003年调查显示,女性读者最爱阅读生活服务、文学艺术、文化娱乐、少儿读物和学习指导类的杂志,而男性读者更喜好阅读自然科学技术、社科学术、新闻时政、卡通漫画和经贸企管类杂志。自费杂志市场赖以形成主要靠的是女性读者。报摊零售和家庭订阅的两大杂志发行市场逐渐形成。2003年有47.5%的杂志购买者是在街头书摊购买杂志,书摊成为第一杂志购买地点,而书店则排在了第二位。订阅杂志的读者也增加了,这表明一些杂志已经拥有了自己稳定的忠诚读者群。

(四)新媒体阅读逐渐普及

人类的阅读方式受经济文化水平的制约,有什么样的阅读介质,就会有什么样的阅读方式。在各种电子阅读器、互联网逐渐普及的环境下,数字阅读(包括网络阅读、手机阅读、电子阅读器阅读等)逐步融入人们的日常生活中,阅读从纸质时代进入纸质与数字阅读并存的时代,并且数字阅读增势明显强于传统阅读。自1999年调查以来,国民互联网阅读率持续直线上涨(除2008年略有下降外),从1999年的3.7%上升到2011年54.9%①据中国互联网络研究中心(CNNIC)的统计,截至2011年12月31日,中国互联网普及率为38.3%,上网阅读率之所以高于互联网普及率主要是因为抽样方法差异和定义差异。。2008~2011年国民接触率上升最大的是手机阅读和电子阅览器阅读,而光盘阅读和PDA/MP4/电子词典等阅读则呈现一定程度的下降,数字化媒介间阅读率呈一定程度的消长关系。

数字出版物的阅读包括网络在线阅读、手机阅读、PDA/MP4/电子词典阅读、光盘读取、手持式电子阅读器等阅读形式。2007~2009年数字出版阅读率分别为19.3%、24.5%和24.6%,2008~2011年国民平均每天上网时长分别为26.2、34.09、42.73和47.53分钟,每天手机阅读时长分别是4.7、6.06、10.32和13.53分钟,表现出较强劲的增长势头。尤其是在手机和各种数字产品日益普及的今天,移动阅读已成为一种阅读方式。在都市生活中,乘坐交通工具、排队、等候时阅读成为现代人打发时间、利用时间的良好方法。

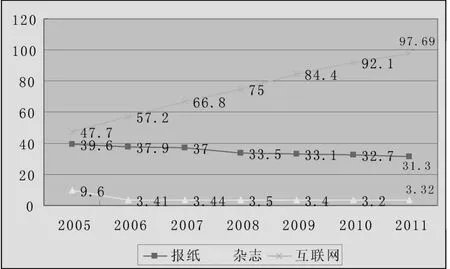

国民在传统媒体和互联网上的阅读时间变化可以从居民在各媒介消费的时间变化上得到一定程度的解释。CTR在全国31个中心城市的监测显示,2005~2011年期间,城市居民平均每天在报纸、杂志上消费的时间逐年下降,而在互联网上的消费时间则直线上涨(参见图2)。

图2 2005~2011年全国中心城市居民日均媒介消费时间(分钟)

虽然数字阅读在持续增长,但作为最悠久的阅读方式,纸质阅读的深刻性具有数字阅读时代浅阅读不可替代的优势,纸质阅读也是很多读者的阅读习惯,因此不能就此得出结论认为数字阅读将取代纸质阅读,两者将长期并存互补。当前,纸质阅读仍然是阅读的主流方式,并具有持久的生命力,传统阅读将与数字阅读共同发展,拉动国民阅读率不断上升。

(五)传统纸媒和新媒体阅读率城乡差异显著

历次调查表明,我国城乡居民阅读率差异较大,城镇居民在“一新一旧”媒体上的阅读率高于农村居民,“一新”是指互联网,“一旧”是指传统纸媒,在这两类媒体中的城镇居民阅读率历来高于农村。以第三次全国国民阅读调查为例,2003年城乡居民在电视、广播媒体上的接触率并无显著差异,但城镇居民的报纸接触率是农村居民报纸接触率的1.6倍,城镇居民网络接触率是农村居民的2倍多,此后历年调查均支持了这一城乡阅读率差异。如2008年调查显示,在识字人群总体中,城镇居民约11.8本,农村居民约5.5本;第六次全国国民阅读调查显示,2009年城市人口的年报纸阅读量约为128.52份,远远高于农业人口的32.00份。但有意思的是,2010年进行过手机阅读的群体中有52.0%是农村居民,这可能与近年来手机的迅速普及有关。城镇居民阅读率高于农村,也与城镇居民更舍得在阅读上花钱有关。

我国国民阅读结构发生的最大变化是互联网阅读率从1999年的3.7%猛增至2011年的54.9%,虽然互联网阅读率还低于报纸,但受众对互联网的依赖性更强。2011年国民人均日上网阅读时长为47.53分钟,接近传统纸质媒介日均阅读市场之和。互联网和以互联网为核心技术的各类新媒体正从传统媒体中争夺一部分受众。按照现有发展趋势和发展状况预测,新媒体和传统媒体的这种争夺还将持续,国民阅读重心将逐渐从传统纸媒转移至互联网,尤其对年轻受众的影响更大。2009年第六次国民阅读调查显示,在接触过数字化阅读方式的国民中,91.0%的读者阅读电子书后就不会再购买此书的纸质版本。但因为数字阅读和传统阅读各有自己的功能,由于阅读习惯、物理特点和传播特性的差别,目前数字阅读并不能完全替代传统阅读。2010年,有63.8%的网民倾向于“拿一本纸质图书阅读”,2011年该比例上升为75.3%,因此,传统媒介不但不会完全被互联网替代,并且将会长期存在。

二、国民进入浅阅读时代,并表现出功利化趋向

新媒体是一把双刃剑,在方便了国民阅读的同时,也让阅读变得肤浅化,网络时代人们的阅读方式从“深阅读”走向“浅阅读”,忽视了阅读的深刻性和精神享受,国民阅读越来越表现出功利化趋向。读书的功利性目的走强,消遣娱乐性目的回归。

在不读书的原因中,居首位的是“没时间”,选择该项的比例基本持续走高;另一方面,在“读书越来越重要”的选择上却越来越低,两者形成较鲜明的对比。如没时间读书的比例从1999年的37.6%上升至2007年的49.4%,而认为读书越来越重要的比例从1999年的85.8%下降至2007年的69.1%。这表明随着社会节奏的加快和全社会功利化思潮的影响,读书的时间越来越受挤压;历年高居不读书第二位的原因是缺乏习惯,2010年的调查显示,33.7%的国民因为“没有读书的习惯/不喜欢读书”而不读书,说明培养国民阅读习惯是一项重要而有深远意义的工程。其他媒介的冲击也是不读书人群比较突出的原因,如2010年21.1%的国民因看电视、9.2%的国民因上网而没时间读书。值得注意的是,2010年有7.2%的国民因“缺少读书氛围”而不读书,说明塑造阅读的氛围非常重要。与不读书的原因类似,回答因没时间而不读杂志的受访者比例也呈总体上升状态,在这种快节奏的生活中,阅读越来越变成一种奢侈的活动。

三、国民阅读自我评价和满意度较低

调查显示,我国国民对阅读的自我评价较低。2011年,18~70周岁国民认为自己的阅读数量很多、比较多、很少或比较少的比例依次为1.2%、7.6%和50.7%,另有40.5%的国民认为自己的阅读量一般。

我国国民对阅读满意度较低。2011年,有21.2%的国民表示满意(非常满意或比较满意),有20.9%的国民表示不满意(比较不满意或非常不满意),另有57.9%的国民表示一般。这种不满意除了源自前述阅读量少、没时间阅读等个人原因外,也有我国缺乏全面阅读条件的原因。我国国民对当地举办阅读活动的呼声较高,而农村居民的期望程度要高于城镇居民。有62.6%的国民认为,有关部门应当举办读书活动或读书节,反映了广大国民的殷切期望。虽然,近年来我国各级政府和相关部门在力推全面阅读活动,2006年首次开展了以“爱读书、读好书”为主题的全民阅读活动;2008年,中宣部、中央文明办、新闻出版总署牵头设立全民阅读活动组织协调办公室,“全民阅读工程”被列为新闻出版总署五大工程之一。为了将全民阅读上升为国家战略,已连续八次在全国两会上提出设立“国家阅读节”建议的全国人大常委、民进中央副主席兼秘书长朱永新在2012年“两会”期间专门提交了一份《关于设立国家阅读基金,推进全民阅读工程的建议》,以解决中央政府和许多地方政府在举行各种阅读节活动中经费严重不足的问题[5],满足人们日益增长的阅读需求。这方面国外的一些经验值得中国借鉴,美国的“报纸教育工程”(Newspaper in Education,NIE)由报界与教育界联合开展,通过免费赠送或折价出售的方式把报纸引入学校课堂,使学生时代就阅读报纸的人成为报纸的忠实读者[6]。德国一直以来就注重培养国民的阅读习惯,历任德国总统都曾担任“国民阅读促进委员会”主席,其国民每四人中就有一人藏书200~500本,超过40%的德国家庭拥有“家庭图书馆”[7],除了核心机构——德国促进阅读委员会之外,德国官方网站“阅读在德国”名列237家德国最重要的机构、组织、协会,民间组织就更不计其数,它们遍布德国各州,并大力推动国民阅读行动[8]。

为进一步促进国民阅读,《新闻出版业“十二五”时期发展规划》提出,到“十二五”期末,要使国民综合阅读率达到80%,人均年拥有图书5.8册、期刊3.1册,每千人拥有日报达到100份,人均书报刊用纸量达到240印张,千人拥有出版物发行网点数0.13个;到2020年,中国基本实现全国年人均消费图书6册、期刊3.2册,报纸每千人日130份以上[9],这些措施将为促进全面阅读提供良好的制度保障。

[1]张永恒:《传统纸媒阅读率持续“回暖”》,http://www.chinaxwcb.com/2011-05/31/content_222267.htm.

[2]蔡兴彤 李蕊平:《当前我国与欧洲主要国家国民阅读状况之比较研究——以中国、德国、俄罗斯为例》,载《图书情报工作》,2009年第13期。

[3]肖东发:《阅读是人类永恒的生活方式》,载《中国新闻出版报》,2012年4月23日。

[4]韩 阳:《“第五次全国国民阅读调查”在京公布国民图书阅读率回涨 图书消费情感阅读增高》,载《出版参考》,2008年第22期。

[5]王坤宁 牛春颖:《朱永新呼吁财政出资设立阅读基金 推动全民阅读》,http://news.xinhuanet.com/book/2012-03/14/c_122830264.htm.

[6]苏林森:《报纸如何吸引年轻读者》,载《中国记者》,2007年第7期。

[7]李东东:《将全民阅读提升为民族文化复兴战略工程》,载《现代出版》,2011年第3期。

[8]张 晶:《德国 一个阅读的民族》,http://www.chinaqking.com/hw/2008/19330.html.

[9]冯 蕾 李 慧:《透视文化体制改革新动向》,http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/367/201008/701972.html.