网络时代的信息格局与公共舆论的批判性

□焦玉良

从19世纪开始,研究者们认为,公共舆论已经被权威机构和商业媒体控制,参与者受到非理性情绪的左右,失去了自主能力和批判能力。然而,在当今网络化时代,公共舆论的批判性又凸现出来了,正在频繁而又准确地反映社会的深层结构性问题,并有力地迫使制度做出一定程度的调整,如“孙志刚事件”、“周老虎事件”、“郭美美事件”、“湖南上访妈妈事件”,等等。总之,今天公共舆论对社会、政治和经济生活产生了强烈影响。那么,在网络时代,何种因素使公共舆论的批判功能得以恢复?这是本文所要回答的核心问题。

一、公共舆论的功能二重性:批判功能与操纵功能

哈贝马斯指出公共舆论既可以是约束政治权力的“批判力量”,也可能成为被统治者所控制的“展示和操纵力量”。[1](P281)这就需要充分重视这两种功能之间的差别。古希腊时代的“广场式公共舆论”是批判性的,城邦平民有权利在城市广场上讨论和批评公共事务。罗马帝国和中世纪时期的“代表式公共舆论”则沦为宫廷和贵族所控制的炫耀工具。根据哈贝马斯的论述,近代以来,公共舆论的功能大概经历了两次转型。从16世纪开始,由于资产阶级的崛起,公共舆论成为约束政治权力的重要力量。17、18世纪的资产阶级思想家,如霍布斯、洛克、伯克、卢梭等人,都认为公共舆论是一种代表着“良知”的公共精神。康德更是认为公共舆论是一种启蒙的力量,能够帮助个人运用自己的理智,反思自我。在这一时期的思想家看来,代表普遍意志的公共舆论成了“一切法律的源泉”,具有检验真理的实际功能:公共舆论是“对社会秩序的自然规律的概括,它没有统治力量,但开明的统治者必定会遵循其中的真知灼见。”[1](PP113-114)

但进入19世纪后,公共舆论开始逐渐沦为了被官方机构和大众传媒操纵的力量,不但没有理性的反思和批判能力,反而成为非理性的盲从对象。特别是在自由主义者眼中,公共舆论几乎成了与现代文明相悖的野蛮行为。例如穆勒和托克维尔都批评公共舆论是“出于多种目的,意气用事”的结果。不但没有代表整体意见,反而被非理性的情绪控制,危害性极大。“有很多人把他们所厌恶的任何行为看作对自己的一种伤害,愤恨它就像它对于他们的情感是一种暴行。……公众在干涉他人的时候很少想到别的什么,只不过想到凡不同于他自己的做法是怎样罪大恶极罢了。”[2](P100)很显然,这时人们对公共舆论的看法出现了大转折。

下面我们回顾几种流行于19世纪之后的代表性观点,进一步指出决定公共舆论功能两重性的根本原因。

二、作为操纵功能的公共舆论:19世纪以来的几个主要观点

(一)结构转型论

19世纪后期,特别是1873年的经济危机之后,自由主义走到了尽头,资本主义开始转向有组织和有计划的阶段。国家干预主义的增强,加上社会权力(公共舆论)获得公共权威,使私人领域与公共领域出现了融合。国家和社会变得合二为一,“社会的国家化和国家的社会化是同步进行的,正是这一辩证关系逐渐破坏了资产阶级公共领域的基础,亦即,国家和社会的分离。”[1](P171)国家的社会化和社会的国家化导致的结果是私人性的消失,家庭和职业等私人领域随着经济的集中和组织化逐渐萎缩。首先,职业从私人领域中独立出来,成为公共事务;其次,家庭的经济、教育、保护、照料和指导等重要功能也由社会组织和福利国家代劳。所以,职业的私人性丧失,而家庭也退缩到极有限的狭小领域,失去了塑造个人行为举止和内心世界的力量,个人心理领域作为私人领域的核心也变得身不由己,转变为“伪私人领域”。丧失了“私人性”这一批判动力的公共舆论,也只能是一种“虚构的”的公共舆论。所以,进入晚期资本主义阶段后,公共舆论由于资本主义的结构转型而丧失了批判能力。

(二)拟态环境论

1922年,李普曼(Walter Lippman)在《公众舆论》一书中开创了传播学中的“议程设定论”传统。他认为公共舆论建立在人们对外部环境虚假的认识之上,非常容易被操控。这时公共舆论主要受到两个因素的作用:首先是意见领袖的作用,在一种共同意志的形成过程中,总会有一位“亚历山大·汉密尔顿”在发挥作用。其次是象征的意义,在民众面前可供选择的意见常常只有两个答案:是或不,这都是以一种象征的形式表达出来,同样具有“不可思议的魔力”,民众根本无法判断那个方案更好。但是如果不作出选择,民众就像“那头等距离站在两捆干草之间的驴子一样,最后饥饿而死。”[3](P163)公众无论做出何种选择,都不是自己的真实意见。这种“制造同意”的技巧在民主社会中获得了更多发挥作用的机会,因为民主社会中每个人成了自我为中心的、相互分离的个体,他们之间的意见始终有着明显的摩擦,并因此相互斗争。为了平息斗争人们只能相互妥协,其结果自然不是人们真正的意见,而是照顾到各种各样的特权的一种暗地里妥协的产物。李普曼也因此认为,民主社会中的公共意见也是极为可疑的,它无法成为民主社会的基础。[3](P225)

(三)“盲从的大众”理论

1895年,古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)对“群体的非理性”进行了有趣的分析。勒庞将群体界定为:“聚集成群的人,他们的情感和思想全都转到同一个方向,他们自觉的个性消失了,形成了一种集体心理。”一个心理群体一旦产生,就会变成极具破坏性的力量,这些群体中的个人,在集体潜意识的作用下,变得像“动物、痴呆、幼儿和原始人”一样,不由自主地失去自我意识。“在集体心理中,个人的才智被削弱了,从而他们的个性也被削弱了。异质性被同质性所吞没,无意识的品质占了上风。”[4](P16)由于群体使个人匿名化从而降低了责任感,加上情绪的传染以及相互的暗示,个体几乎完全丧失了独立思考能力,“他不再是他自己,他变成了一个不再受自己意志支配的玩偶。”勒庞最终得出了这样的结论:群体在智力上总是低于孤立的个人。公共舆论也不过是一群“乌合之众”的偏见,它受到了种族、传统、事件、政治和社会制度、教育等方面的影响,还受到一些“直接因素”(如形象、词语和套话;幻觉;重复性的经验)的影响。这时,只要有领袖人物出现,他们凭借声望,通过断言、重复和传染等动员手段,就能够轻易左右大众的意见和信念。

概言之,上述三个观点都认为公共舆论或者丧失了,或者根本就没有批判能力。那么,为什么在18世纪时还被认为代表了社会良知的公共舆论,到了19世纪以后却被批评为毫无理性之物?这就需要对上述理论的立论基础做一个分析

三、操纵的根源:信息匮乏格局

有一种观点认为,公共舆论批判能力的丧失在于资产阶级地位的变化。这种观点认为,原先具有批判性的公共领域在原则上是反对一切统治的,但是,当批判者的地位转变为统治者时,他们就会利用公共舆论建立起“一种政治制度”,反过来对社会加以统治。19世纪,在多数国家资产阶级成为统治阶级以后,公共领域的批判能力也就消失了。例如黑格尔最早看到资产阶级的公共舆论使其统治比封建统治更具有合理性和合法性。马克思也指出,作为统治阶级的资产阶级,它的意识形态从批判封建社会转变为维护自身统治,他们一旦掌握政权就立马成为反动的力量。[5](PP163-198)典型的例子是,19 世纪30年代初,英国和法国开始了推动平等选举权的改革,资产阶级大量进入议会时,议会就开始成为镇压革命的力量。

难道公共舆论功能的转变是由于资产阶级的阶级地位发生了变化?若真如此,即便是资产阶级的公共舆论转型了,也应当产生一个由新的被统治阶级构成的公共舆论继续发挥批判作用。也就是说,阶级转型说只能解释资产阶级公共领域批判性的丧失,却不能解释公共领域本身批判能力的丧失。无论是广场式公共舆论向代表式公共舆论的转型,还是早期公共舆论向晚期公共舆论的转型,阶级转型论的解释力都是很有限的。因此,我们需要重新寻找一个新的变量来解释这一问题,这个变量就是信息格局。

所谓信息格局,是一种信息权力关系,可以简单地表述为:信息流通中,各方面对于信息获得、信息发布和信息交流的权力分配状况。对公众来说,面对着两种可能的信息格局:信息匮乏格局和信息充裕格局。所谓的信息匮乏格局意味着:其一,既无知情权,真实世界与公众之间保持着无法跨越的鸿沟;其二,亦无话语权,公众没有(或失去了)说话的权力;其三,公众由于知情权和话语权的缺失,难以形成有效的讨论。相反地,所谓的信息充裕格局,意味着:其一,享有知情权,真实世界与公众之间没有距离;其二,享有话语权,公众有说话的权力;其三,公众享有相互讨论的机会。

信息格局的概念揭示了这样一组判断:不管构成公众的主体是何种阶级,公共舆论的批判性取决于是否具有充分的“意见表达机会”;表达的意见是否能够得到及时的回应;意见的表达能够顺利地、不受控制地付诸具体的行动;公众的行动是由独立的主体自主进行。不同的信息格局塑造着公共舆论的不同主体,米尔斯据此区分了公共舆论的两种主体形式:“公众”(Public)和“大众”(Mass)。公众是有思考能力的公共舆论参与者,而大众则是一群盲从者。他指出,公众向大众转变的趋势正是19世纪知识分子“自由乐观主义精神崩溃的主要原因之一”。[6](P383)实际上,上述三种理论都从各自的角度指出了,公共舆论批判性的丧失与19世纪以来的信息匮乏格局有关。

哈贝马斯所说的晚期资本主义社会中私人性的丧失,在于统治机构和广告宣传使原先具有文化批判能力的“公众”沦落为文化消费的“大众”,使具有批判性的文化公共领域转变成为对私人领域的控制力量。私人习作的复印式报刊(以私人书信为主)转向广播、电视和电影新媒体,新闻媒体由批判的公共舆论载体蜕变为广告宣传机构这一控制手段。与此同时,福利国家的政府部门、政党和各种组织控制和利用现代媒体来控制公共舆论,以巩固自己的地位。大众传媒与公共权力“勾结”,抑制自由讨论,结果“由精心制造舆论的机构假冒公共利益的名义而制造出来的共识根本没有合理的标准。”[1](P230)大众传媒塑造出来的舆论所具有的也不过是公共领域的假象。从自由主义法治国家向社会福利国家转变的过程中,政治公共领域,一方面“允许各种组织凌驾于被剥夺了权利的公众头上,发挥展示或操纵的公共性”;另一方面,它又要求“被各种组织剥夺了权力的公众应当通过这些组织推动公共交往的批判过程”。[1](P264)可见,大众传媒对交往式媒介的替代使平等交流的信息条件转变为了单向的“别回嘴”式的灌输,导致公共领域批判能力的丧失。广播、电视、电影等大众传媒手段并未给人们创造出表达的空间,它们既迎合着教育水平较低的民众的口味,同时也成为政治和经济组织进行广泛宣传的手段。公众完全变成了受众,文化产业借助媒体对人们进行着从外到内彻底的塑造。阿多诺直接将大众媒体看作政治压迫和欺骗大众的手段。[7](P113)

李普曼关于“公共舆论完全是偏见”的结论也是基于公众的信息匮乏格局得出的。信息的匮乏格局致使外部世界的真实景象与人们头脑中的主观景象“完全是两回事”,也才会出现他举的这个例子:1914年,一个岛屿上住着英国人、法国人和德国人,邮轮每60天才来一次。结果,第一次世界大战爆发了6个星期之后他们才得知这个消息,“在这不可思议的6个星期中这些岛民仍像朋友一样相处,而事实上他们已经成了敌人。”[3](P3)他所指出的各种限制条件包括:官方的审查和保密制度,极少人有获得真实信息的交往和机会,时间和民众注意力的限制,还有新闻媒体在编辑信息时的速度、用词和清晰度的限制。[3](P57)这些对信息的层层限制,导致的一个结果便是信息的匮乏格局。“实际的空间,实际的时间,实际的数量,实际的关联,实际的压力,统统无人理睬。前景与背景以及行动的尺度,统统被成见所省略和冻结。”[3](P116)在这样的情况下,公共舆论还有什么批判性可言?

诺尔-纽曼(Elisabeth Noelle-Neumann)提出了“沉默的螺旋”这一象征性概念,认为公众意见的形成并非基于对客观现实的理性思考,而是来源于某种外在的压力和对孤立的恐惧。诺尔-纽曼将公共意见的形成过程表述为:“因为孤独的威慑作用和人们对孤独的恐惧心理,人们在涉及价值观领域中的观点可能开始时有所不同,但是会逐渐趋于一致,某一种观点将脱颖而出,成为主导观点。”[8](P165)这一观点与勒庞的“乌合之众”概念基本一致,但不同之处是她已经看到,公共舆论主体的非理性与信息匮乏及其带来的孤独感有关,人们在无知的状态下会寻求与他人保持一致,从而获得某种程度的确定性。心理学的研究已经指出,在人的焦虑和不安全感与个体对周遭环境的无知和失控之间,存在紧密的关联,而极端焦虑会使人变得失去理性。[9]回想一下勒庞所描述的人群,不正是在信息匮乏状态下所制造出来的形象吗?无知使人焦虑,焦虑使人盲从,即便是一个“恶魔”,深感无助的人们也会委身于他。[10]信息匮乏格局对于主体而言,会消解其主体性,产生“规训”的效果。福柯对监狱的研究指出,“全景敞式监狱”的监控和信息的极度不对称能够使人顺从统治者的意志。[11](PP219-255)这说明,信息匮乏的情况下会使人们失去理性思考的能力,也正是由于这个内在逻辑,所谓的盲从大众理论才能够成立。乌合之众和沉默螺旋这类现象的前提条件是信息不足,人们的判断没有足够的信息作为依据,就会表现出焦虑和盲从,也会演化为群体的暴力。

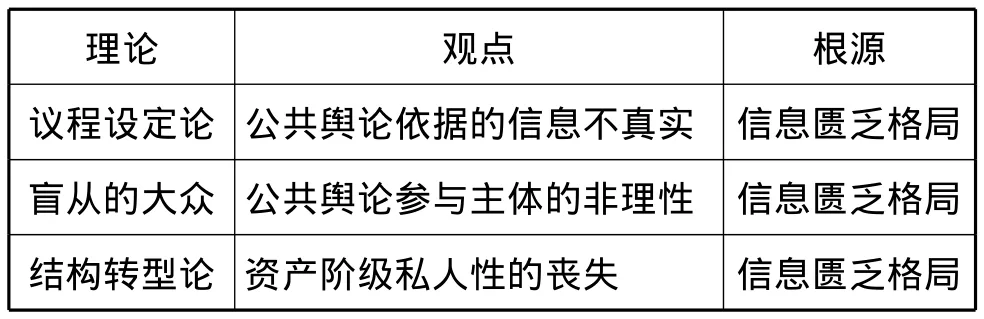

总之,对公共舆论的批判性价值进行质疑的三种观点最后都可以落脚在一个因素之上,即信息匮乏格局。具体可见下表的简要概括:

四、网络时代的信息格局:信息充裕格局

实际上,到了20世纪80年代,上述三种观点便越来越站不住脚了。哈贝马斯后来承认,自己关于私人领域和私人性在当代社会萎缩甚至不复存在的观点存在问题。他用生活世界概念代替市民社会的概念,说明哈贝马斯超越了以往对“私人性”的基本认识,认为即便在组织化和国家计划干预的晚期资本主义,也存在一种批判性的公共领域,但是不同于早期资本主义的公共领域。[12](PP452-453)这一自我修正意味着,他承认在资产阶级的地位转变以后,公共舆论的批判性依然有得以恢复的可能。拟态环境论关于媒体能够任意左右公众意见的观点也受到批评,人们发现媒体也要受制于人的注意力和现实环境,能否满足公众的需要和是否符合客观事实才是媒体受关注的关键。[13](P224)麦库姆斯(Maxwell Mccombs)从个体需求的角度对李普曼的观点做了修正,他指出,媒体设定公众舆论的导向依赖于个人的“兴趣”,而兴趣的产生,源于关联性和不确定性的程度。“关联性是指人们感觉某个议题与个人或者社会有关系。”[14](P63)而不确定性程度(level of uncertainty),是指公众关心的问题是否已经有确定的结果。可见,媒体的报道不能忽略人们的内在需求,也不能随意地制造公共舆论。盲从的大众这一看法更是站不住脚。越来越多的研究发现,公共舆论主体表现出明显的理性特质,并不是所有的公共舆论都有盲从的特征。[15](P94)还有人指出,盲从现象只是反映了新闻记者的价值偏见,而不是对公共舆论的准确描述。因此,盲从根本不能算作公共舆论的普遍特征。[16](P63)这些质疑和修正都试图表明,公众的自主判断与理性思维能力并未受到大众媒体的全面控制。

20世纪80年代以来,人们之所以对公共舆论的认识发生转变,根本原因在于这一时期信息技术进步所引起的信息格局的变化。数字化的录像机、个人计算机、打印机、相机等,这些技术为信息的获得和发送,以及信息在民众中传播创造了条件。可见,虽然上世纪80年代远未实现今天的网络化程度,但是信息技术和信息手段的发展已经开始突破权威控制的限度,私人又开始参与舆论的制造了。私人“媒介制作”越来越普遍,人们获得信息和表达信息的渠道被大幅度地拓宽了。[17](P63)

实际上,就发达国家而言,从上个世纪80年代开始就初步进入了网络时代;中国初步进入这一时代的时间在20世纪末。此后,信息格局出现了巨大变化,公众已经置身于信息充裕格局之中。

首先,信息获得权方面,我们进入了“全媒体时代”。如今民众在信息获得方面已经很大程度上摆脱了李普曼所描述的层层控制,信息越来越以真实面貌呈现在公众面前。无论是主动发布的信息,还是被动曝光的信息;无论是公开交往空间的信息,还是私人空间的信息,只要是公众普遍关心的问题,都可以最大限度地获得。这种状况在前网络社会是难以想象的。“人肉搜索”能够无限度进入私人空间,网络社会使个体(无论他的身份和地位有何不同)进入了一个被全面监控的“圆形监狱”,不同的只是监控者变成了公众自身。在网络时代,社会的信息直达公众,图、文、声、视频全角度的传导更是还原了事实的真实性。除了媒体和官方发布的信息之外,大量民间制造的信息也开始出现在网络上。网路社区论坛、交友空间、微博、微信等信息交流平台的出现,在很大程度上“解雇”了旧媒体时代的那些信息守门者。可以说,从未有哪个时代的公众能够像今天这样接近事实,也从未有那个时代的公众能像今天这样轻而易举地获得想要的信息。

第二,信息发布权方面,我们进入了“自媒体时代”,人人都成了新闻的发布者。信息技术不仅拓宽了公众的信息获得渠道,也相应地提供了充分的信息表达渠道。社区论坛、交友空间、微博等信息交流平台既是公众获得信息的渠道,同时也是公众表达意见和发布信息的渠道。原先的“受众”处境在网络时代彻底地改变了。由于发布信息的机会众多,门槛较低,多数人可以通过网络发布自己的信息,就算没有网络使用能力的人,也不难委托身边的人做到这一点。这与广场式公共领域和资产阶级公共领域难以跨越的准入门槛形成了鲜明对比(前者至少需要是平民身份,后者则要求较高水准的写作能力和经济地位)。互联网络上的信息不再需要被专业人士精心编辑成文字,或者制作成节目,而是变得更加直观。未经专业处理的图片、视频加上简单的文字说明就可以使事实一目了然。新的信息技术使信息的采集更加全面与形象,也更快速便捷。数码相机和摄像设备的普及,特别是手机的摄像功能与互联网发布平台(如微博)的结合,能使事件快速发布到网络上。在自媒体时代,传统媒体也越来越依赖互联网上的民间信息,新闻制作更多地依靠民间拍摄的照片和视频,互联网上的民间话题大量被电视、报纸和广播反复报道。这些现象说明,在自媒体时代,官方和大众传媒对信息发布权的垄断被打破了。

第三,讨论的形成,我们进入了“立体化媒体时代”。公众享有充分的信息获得权和信息发布权,这种信息的输入-输出的双向交流构成了讨论的过程。而能否形成“讨论的格局”是决定公共舆论是否具备批判能力的直接条件。哈贝马斯和阿多诺在对文化工业批判时已经指出,能否参与公共舆论的讨论是实现公众自主性和理性的关键,而广场式公共领域和早期资产阶级公共领域的衰落与公众失去了讨论的机会直接相关。讨论可以被看做是公共舆论批判能力的直接和根本前提。实际上,在现代社会,公众如何进行广泛讨论一直是一个难题,大众媒体的崛起剥夺了公众参与讨论的机会,公共领域因公众的主体性被吞没而失去了批判性。因此,要使公众重新获得理性能力就要打破媒体霸权,让人们重新获得讨论的权利。在网络社会,互联网提供了前所未有的讨论空间,使媒体具有了双向的“立体化”性质,即,一方面它使所有的媒体形式得以整合;另一方面,它也使得各种媒体形式中都出现了讨论的功能。在网络舆论中,我们看到讨论这一公共舆论的核心要素在很大程度上实现了。

综上不难发现,互联网区别于旧媒体的根本之处在于它的“去媒体化”。所谓去媒体化是指,在社会交往中媒体对信息的人为控制作用降低;在事实和公众之间,在公众和公众之间减少了媒体的障碍,交流的各方更接近真相,接近彼此。这种去媒体化造成了上面提到的三个后果:人们通过互联网获得的通常是经过较少加工、较少审查的信息,这让公众直接接触到了真实世界;个体可以自由地成为信息的发布者;公众直接、广泛和深入地参与讨论。去媒体化表明公众已经进入信息充裕格局,这一点乃是公共舆论在网络时代得以迅速崛起的根本所在。

五、网络时代的公共舆论:批判功能的回归

网络时代的到来,颠覆了19世纪以来的信息匮乏格局,人类社会再次进入了一个信息充裕的时代,公众掌握了知的权利、言的权利和相互讨论的空间。在这个前提下,公共舆论重新崛起了。网络舆论中,那种曾经在古希腊时期的广场和自由资本主义阶段的书信式杂志、报刊、沙龙、咖啡馆中发挥作用的批判性“复活”了。而且,网络时代的公共舆论在规模和“性能”上远远超过广场式公共舆论和早期资产阶级公共舆论。首先,网络时代的公共舆论扩大了公众的参与范围。广场式公共舆论以城邦贵族和自由民为主体,资产阶级公共领域以“有教养的”、有书写和演讲才能的资本家为主体,而网络公共领域降低了门槛,其参与者超出了阶级的局限,包含了生活世界中的绝大部分成员,数量庞大,成分复杂。只要会使用网络,只要对社会问题有兴趣,就可以参与讨论,发表意见。其次,网络舆论在性能上超越了时空的局限。广场式、沙龙式和书信式的公共领域受到了时间和空间的严格限定,超出了具体的时空就失去了效力,但是网络舆论既是持续、反复的,又是流动和扩散的,它超越了时空的限制。在网络时代,舆论可以延续数年之久,只要相关事件出现,人们就会回到先前的舆论主题中。舆论也会超出地域的限制,一个事件引发全球性的舆论关注也是极其普遍的。

网络舆论的重要价值在于其所具有的“危机显示器”和“资源约束器”的作用。就前者来说,公众更加接近事实真相,强化了公共舆论的危机显现功能,使危机在公众面前呈现得更为具体、准确、生动与直接。就后者而言,公共舆论首先指出了问题所在和民心所向,为制度变革提供了明确的方向。而就后者而言,公众有了表达意见和信息的机会,能够使事件影响的范围扩大,通过还原个体事件和强化社会舆论的背景知识,强化社会舆论影响资源输入的能力,并最终强化社会舆论影响制度改革的能力。这时,公共舆论就变成了促进制度变革的“资源约束器”。

今天的现实正在告诉我们每个人,网络时代,公共舆论已经成为政治和社会生活的重要内容。在信息充裕格局基础上的网络舆论中,公众正在回归理性。公众的理性主要表现在反思能力上,舆论中的公众不再一味地盲从,也无法再用低智商、情绪化和野蛮等字眼来概括。公众的理性反思能力可以通过对权威的质疑能力反映出来。

首先,在网络时代,官方宣传机构的影响力正在受到越来越多的挑战。官方的报纸、电视台受到越来越多的质疑和批评;媒体也逐渐认识到只有“替老百姓说话”、“说真话”才能得到公众的认可,否则将失去公信力;政府也设立了官方微博,以及时实现与公众的沟通,避免在舆论中陷入被动。其次,知识权威也受到挑战,专家不再被当作高高在上的权威,他们的言论常常遭到抨击。所谓的知识权威,在拥有了讨论机会的公众面前显得愈加“无知”了。第三,在网络时代,意见领袖不再是能够控制舆论走向的有威望的人,而是那些时时刻刻都要保持警惕,不能偏离公众意见的人。一旦他们的言论背离公众意见,就会立即被弃如草芥。第四,公众在越来越理性地参与公共讨论,针对公共政策提出自己意见。一些有见地、有针对性的言论会受到公众的广泛支持。

在信息充裕格局的背景下,网络舆论中产生的代表性的意见和建议也能够越来越做到理性推理、理性克制、理性反思和理性表达。从批判性的角度来讲,公共舆论在网络时代再次崛起了;从建设性的角度来讲,公共舆论对于推动社会建设、改进社会管理将发挥积极的功效。网络舆论既作为“危机显示器”,也成了“资源约束器”,并最终获得了“制度改革推动器”的身份。所以说,互联网构成了真实、真诚、正当和有效的沟通环境,使“公共舆论—制度改革”这一过程前后相继,良性循环。这是当下社会中,我们应当充分认识到的,网络舆论在优化社会管理,推动制度改革中的“正能量”。

[1][德]哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].曹卫东等译,上海:学林出版社,1999.

[2][英]约翰·穆勒.论自由[M].许宝骙译,北京:商务印书馆,1959.

[3][美]沃尔特·李普曼.公众舆论[M].阎克文等译,上海:上海世纪出版集团,2006.

[4][法]古斯塔夫·勒庞.乌合之众——大众心理研究[M].冯克利译,北京:中央编译出版社,2005.

[5][德]马克思.论犹太人问题,载马克思恩格斯全集(第3卷)[C],北京:人民出版社,2002.

[6][美]赖特·米尔斯.权力精英[M].王崑等译,南京:南京大学出版社,2004.

[7][德]霍克海默、阿多诺.启蒙辩证法[M].渠敬东、曹卫东译,上海:上海人民出版社,2006.

[8][德]伊丽莎白·诺依曼.大众观念理论:沉默的螺旋的概念,载大众传播学[C],北京:中国社会科学出版社,2000.

[9][美]罗洛·梅.焦虑的意义[M].朱侃如译,桂林:广西师范大学出版社,2010.

[10][德]埃里希·弗洛姆.逃避自由[M].陈学明译,北京:工人出版社,1987.

[11][德]福柯.规训与惩罚[M].刘北成等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2007.

[12][德]哈贝马斯.在事实和规范之间[M].童世俊译,北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[13]Robert S.Erikson et al.“American Public Opinion:Its Origins,Content,and Impact”,Macmillan Publishing Company.1988.

[14][美]麦库姆斯.议程设置:大众媒介与舆论[M].郭镇之等译,北京:北京大学出版社,2008.

[15][英]麦奎尔、[瑞典]温德尔.大众传播模式论[M].祝建华等译,上海:上海译文出版社,1987.

[16]Sandersons K.R,Kaid L,&Nimmo,D.“Political Communication Yearbook_1984”.Southern Illnois University Press,Cargbondale.1985.

[17][荷]丹尼斯·麦奎尔.麦奎尔大众传播理论(第五版)[M].崔保国等译,北京:清华大学出版社,2010.