体育运动知识之惑:基于当代认识论争议的分析

高 强

(华东师范大学体育与健康学院,青少年健康评价与运动干预教育部重点实验室,上海 200241)

1 导论:体育运动是否形成知识?

“体育运动是否形成知识?”这一看似明确却疑窦重生的问题一直困扰着体育各个学科的学者甚至体育运动爱好者。有持否定意见者,如李力研先生给出了体育是行为而不是知识的论断[1],而有学者却给出了肯定的答案,认为体育在经历了教育化、科学化后,一种“理性知识”内涵油然而生。体育与其他学科一样都是人类知识的创造者和推广者,体育科研中丰富的数据、严谨的实验和调查、精深的理论说明不正是其最明确的表现么?在体育课程中“理论课和理论考试是寻常可见的”,“国家体育课程的设置必须符合国家课程体系”[2]不正说明了体育课和其他学科课程一样传授着知识么?如果将其与其他学科的知识进行比较,则会发现体育科研中数据、实验和理论说明并不能很好地回答“体育运动是否形成知识?”。

在进行知识的界定前,首先需要认识论层面上的澄清。因为在如竞技比赛中形成的经验、体会、完全是潜移默会的,甚或说是一种“直觉”的,最为明显的表现是,这种主体性的经验和体会是无法完整的用语言来进行直接描述的,这就既不同于了西方逻辑实证主义对知识的定义,也有悖于20世纪初中国哲学的一个信念——“知识经验是可说的,是普通名言所能尽的”。而当代哲学推进至今,对知识的定义已经不同于20世纪初的中国和西方逻辑实证主义,表达问题已经成为了判定是否知识的关键。依照格里门的理解,“‘表达’概念的外延是大于语言的概念,只要能够进行“表达、学习、传授、积累和批判”的,都可以被认为是知识(格里门的观念将在文章中对后期维特根斯坦学派的洞见中作一定的展开论述)。在这一认识论背景下,体育运动中形成的主体体验毫无疑问的可以进行“表达、学习、传授、积累和批判”[3],那么它同样是知识,可区别在于它不是用语言进行表达,而是用行为进行表达。

既然在当代哲学认识论的基础上,体育运动中的主体体验可以被认为是与其他用语言、公式、图表来表示的知识有着同等地位的知识,那么对知识的两个环节——知识的产生和知识的应用的分析中,可以进一步展示体育的知识之惑中的关键点。首先在知识的产生中,经验归纳在其中扮演了重要角色。以勾股定理为例,我们可以通过对经验的总结或者数学方法的演算得出a2+b2=c2,这是一个初中生都较为明确的知识点。而在运动竞技过程中,我们同样有经验的积累,得出一定的原则与方法,如当有一定运动竞技体验的运动员和教练员都可以在多次的比赛过程中得出一个经验的描述,就是当比赛激烈,运动员紧张的时候,转移注意力可以在一定程度上缓解紧张情绪,且这一经验描述也得到了众多体育心理学研究的数据、实验支持,俨然和勾股定理a2+b2=c2一般是一种明确的知识,所以在表面上看,在知识产生的层面上,体育运动中形成的知识与数学、心理学等知识、定理无异,但是当转到知识的应用层面上,这一问题就陡然不同。当一个初中学生通过老师上课的教授,知道了a2+b2=c2这一勾股定理描述,只要熟记了公式,当遇到一个问题,知道了一个直角三角形a,b的长度,那么通过公式的记忆和掌握平方和加法这些数学的运算规律,就能正确无误的计算出C的长度。但是转到了“转移注意力可以在一定程度上缓解比赛紧张情绪”这一经过经验总结,经过体育心理学论证的知识却无法实现这种应用的转化。当运动员在比赛紧张,脸色苍白,浑身冷汗时,教练员在临场指导时镇定地说出了“你可以转移注意力来缓解比赛紧张情绪”这一知识点是不能缓解运动员的紧张情绪的,而如“跑几步”、“跳一下”、“喊出来”、“吃点口香糖”等经验的传递、简单的指令却在这个时候发挥了巨大作用。而这些经验的传递和简单的指令并未经历知识的抽象,而是直接经验性地传递。更深入一步说,如勾股定义一般的很多其他学科的知识,当知识形成后,就在应用知识时是不需要重复知识形成的过程,但是在体育运动中,通过经验形成的知识,如通过体质调查所发现“经常参加体育运动有利于身体健康”这一知识,熟记这一知识本身是不能实现身体健康这一实践需要的,只有不停的重复这一知识形成的过程,如参与体育锻炼的经验过程,才能实现身体健康这一效果。

当然立刻会有人指出,体育心理学、体育社会学等以心理学、社会学为母学科、上位学科的知识不就是形成了知识,并能指导体育锻炼行为么?可以发现,体育心理学的知识在一定程度上可以指导运动实践,但是它们指导运动实践的过程并不是去重复该知识形成的过程,而更加类似于勾股定理等其他学科的知识,而不能等同于对运动经验进行总结而实现的知识。实然,体育心理学等以其他学科为母学科的有关体育问题的研究与运动经验的总结而形成的知识已经在研究者、实践者层面上形成了深深的隔阂。法国社会学家皮埃尔·布迪厄从体育社会学的视角对这一现象进行了描述:首先他就区分了体育作为一个研究对象所受到的双重支配,既在社会学视野中,又在体育运动的视野之中,而在这种双重支配下,有关体育的社会学科的认识既被社会家所蔑视,又被运动员所误解,导致的是一部分相当了解体育的人不知道如何描述体育,一部分具有描述能力的人却不了解体育并且还经常蔑视体育,或以错误和偏差的形式来看待体育[4]。虽然布迪厄是在体育社会学的层面上进行描述,但是拓展到体育心理学等母学科为其他学科的体育学科中,这些问题依然存在。

在如此的比较中,可以抽象出几条差异。首先,运动体验而形成的知识是来自于主体对自身的体验进行的陈述、总结,可以被认为是一种主体性知识,而其他学科的知识和以其他学科知识为母学科的体育研究的知识是来自于主体对客体的分析、归纳,是一种客观性知识,且这两种知识形式在一个共同的“体育”之名之下;再者,由运动体验而形成的主体性知识的应用,实现应用价值是重复主体体验形成知识的过程,而其他学科的和以其他学科为母学科的体育研究的客观性知识在应用过程中是直接使用研究结果,没有必要去重复知识形成的过程。

但当知识被仅仅界定为数据的、图表的、公式化的、客观性时,主体性的、来自主体运动体验的知识就渐渐消失了,仅仅作为客观性知识的案例、例证和对象而存在。诚然,运动训练学,和由田麦久教授所构建的竞技参赛学对这些问题都有真知灼见,可当我们以当代哲学的视野,重新考问对知识内涵的界定时,将会有另一番视野。其中由波普尔、哈克和波兰尼对知识的洞见为理解“体育运动的知识之惑”提供了思想的利器。

2 体育运动中的两种知识形式

2.1 两种知识形式的区分

2.1.1 波普尔的客观主义认识论与体育运动

波普尔的客观主义认识论和他的“三个世界”理论密切相关,要理解他的客观主义认识论首先就要把握他对“三个世界”的描述:“第一世界(世界1)是物理对象或者物理状态的世界,第二世界(世界2)是意识状态或心灵状态或导向性为倾向的世界;第三世界(世界3)是思想的客观内容的世界,其中包括理论体系,问题和问题情景,批判性论证,讨论的状态和批判性论证的状态,以及刊物、书籍和图书馆的内容等”[5]105。

作为认识论上的延伸,波普尔继而认为相对于世界2的知识,是主观意义上的知识,其中包括了“心灵或意识的状态,行为或反应的倾向”[5]108,所以这种知识是“围绕着认知主体而展开的”[6],但这是与世界3,这一思想的客观内容的世界相区别的。关于世界3的知识,是“客观意义上的知识或思想,包括问题、理论和论证本身。在此客观意义上,知识完全独立于任何人的知识主张,它也独立于任何人的信念、独立于任何人的同意的倾向、断言的倾向或行动的倾向。客观意义上的知识是没有认知者的知识”[5]108,而他所崇尚的科学知识,完全是一种客观知识,是世界3的知识,是没有主体的知识。很明显,在波普尔的三个世界理论中,体育运动的主体体验是属于世界2的,是一种主观意义上的知识,它显然与其他学科和以其他学科为母学科的体育学科的知识不同,其他学科和以其他学科为母学科的体育学科的知识是属于世界3,是属于客观知识。

波普尔对三个世界的划分,以及他对主观知识和客观知识的区隔有着深刻的认识论反思的意义,也引发了我国体育哲学学者们的共鸣,在其中李力研先生在《体育文化导刊》连载刊发的长文《谁能与我同醉——试解波普尔“世界 3”中的体育运动(上)》、《“世界3”与“人造动物园”——文明历程中的灵肉分裂与体育运动(中)》、《“世界3”与“人造动物园”——文明历程中的灵肉分裂与体育运动(下)》。在赏析文思和优雅笔触的同时,有些问题却不得不称之为误读。其中最为关键的一点就是在“知识”概念上的理解。李力研先生将本属于世界2的主观知识划入了世界3,他做出了如下陈述:“波普尔尔对‘世界3’高度重视,因为这是一个包含主客观知识在内的世界”[1],这样世界2失去了其中的知识性。虽然李力研先生也同样认同体育是属于世界2,但是正是由于他对世界3的误读,世界2知识性的缺失,所以在他看来“体育就是体育,它是行为,不可能是知识”[1]。李力研先生的这一思维路线就导致了将体育运动的主体体验划到了非知识的领域,体育就由此“不产生知识”。

如若恢复到将体育认为是波普尔所说的世界2之中,认可在体育运动中存在着波普尔所说的主观知识,同样会带来一种隔阂。在波普尔看来,主观知识与客观知识并非等量齐观的。体育运动的主体体验是一种主观主义的知识,显然是与认知主体即体育运动的参与者是分不开的,但是无论是其他学科的知识,还是以其他学科为母学科的体育学科的知识都是客观知识,主体人是不存在于这个世界之中的。由此造成了体育运动中的主体体验的主观知识和学科性的客观知识相互隔阂。那么布迪厄对“了解体育却不知道如何描述的人”,“具有描述能力却不了解体育的人”之间所形成的隔阂就可以在知识层面上来理解,它的实质是两种知识之间的隔阂,前者的“了解体育”其实是指具有充分的对体育的主观体验,而“描述能力”其实指的就是应用科学知识。

对于近代以来的主观主义认识论来说,波普尔的客观主义认识论的横空出世无疑是一场革命,他的“没有主体的认识论”彰显了现当代科技文明的力量,但是却消减了主体人在理论知识中的作用,也使来自于体育运动的主体体验的知识没有认识论的地位。

2.1.2 苏姗·哈克对波普尔的反思

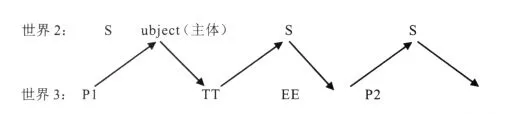

在波普尔看来,世界3是科学知识,但是科学知识是在不停的增长,而这种增长的过程就是波普尔所高举的“猜想与反驳”的方式,苏珊·哈克[7]用了下面一个图表来表示:

苏珊·哈克尖锐的指出,“猜想和反驳”的这种知识增长的方式明显就与波普尔在科学知识中拒斥主体人是想矛盾的,因为在“猜想与反驳”的过程中本身就蕴含了“谁来猜想”、“谁来反驳”这个问题,所以她重新构画了世界3和世界2之间的联系:

苏珊·哈克的这番剖析在认知主体层面上连接了世界2与世界3,正是由于认知主体的努力,世界3才能得以不断推进,所以苏珊·哈克断言波普尔所认为的世界3是没有主体的,在逻辑上是不能自恰的。但是苏珊·哈克的工作只是在世界3的基础上增加了世界2中的认知主体因素,而她所界定的知识依旧是世界3中的理论知识,主体人只是一个发现、判断、相信这些理论知识的一个工具。波普尔只认为在世界2中存在主体人,世界3中不存在主体人,而苏珊·哈克在世界3中也增加了主体人的角色,即便只是一个工具。

回归到体育运动中的知识问题,波普尔世界2和世界3区别下的体育运动主体体验为主的主体性知识与其他学科性知识为主的客观性知识是主体人存在与不存在的区别,苏珊·哈克的反思工作使其他学科性知识中也存在着主体人的作用,但是究竟在体育运动中所出现的主体性知识和客观性知识之间的关系则不能得以明示。而波兰尼的默会认识论既点名了在知识形成过程中主体人的作用,也厘清了主体性知识与客观性知识之间的关系,所以当体育运动遭遇波兰尼的默会认识论时就会产生新的认识。

2.1.3 波兰尼的默会认识与体育运动

默会认识(英文为tacit knowing)对体育运动中的运动的主体体验进行了认识论层面上的肯定,使其中的主体性知识获得了与客观性知识平起平坐的地位,是一种“不可说的知识”。这种知识形式在骑车和游戏中体现得尤为突出。波兰尼在其论文《默会知识》一文中就描述了骑车者和游泳者“知道”如何骑车,但是却无法用语言表达和描述自己的这种“知道”[8]。

可见在游泳和骑车这些体育技巧之中存在着大量的“我们知道却无法言说的事物”,而波兰尼所提出的两种意识的区分,“from-to”结构和认识者的地位是形成对这一不能言说的知识的解释的关键。

理解两种意识——“辅助意识”和“集中意识”的区分是波兰尼默会认识论的关键点,他的“锤子敲击钉子”之例是最为贴切的描述。如在我们用锤子敲打钉子的时候,我们手握住锤子的意识是一种“辅助意识”,而我们关注于钉子的意识则是一种“集中意识”[9]33。“集中意识”存在的时候一定会有“辅助意识”的存在,但反之并不亦然。这两种意识并不是孤立存在,其中存在着如波兰尼所说的“从(from)第一个项目(即辅助意识)转向(to)第二个项目(即集中意识)的动态过程”。在其中,波兰尼强调了辅助意识的重要性认为其中包括了三个方面:“来自外部世界的各种线索、细节的辅助意识”,“其次,对身体的辅助意识”,“对作为过去经验之凝结的文化遗产的辅助意识”[10]。但是无论是辅助意识的三个方面还是“from-to”的结构都是在认识者,尤其是个体的行为中得以实现和结合的[9]37-38。

将波兰尼对默会认识的揭示转回到他对体育技巧的引述之中,可以发现,他深刻的分析了在体育技巧中存在的“知道却无法言说”式知识的存在的结构。体育运动中存在着大量的主体体验从根本上来说是一种“辅助意识”的体现,是一种默会认识的体现[11],根据格里门对知识的定位,这便是一种知识,是包容着从平时的训练、体会、教练的言传身教、观赛体验而来的,但是却无法用语言直接表达的主体性知识,具体表现为“个人判断力、评价、技能、鉴别力、激情、信念”[6]等方面。根据G·赖尔的定义,这种知识也是一种区别于客观知识的“内容之知”的“能力之知”[12]。

实质上,在当代认识论研究中,波普尔的三个世界理论和波兰尼的默会认识理论是两套针锋相对的理论体系,前者强调知识的客观性,强调一个没有主体的知识体系,但是后者则更多的强调知识的个体性。苏珊·哈克是在两者之间做了一个调和,她虽然尖锐地指出了波普尔的问题所在,但是她也未触及无法用语言表达的非命题知识。

在铺陈三种认识论的基本论调上转而到“体育的知识之惑”,重新审视由体育运动中主体体验形成的主体性知识和其他学科及以其他学科为母学科的体育学科知识所形成的客观性知识之间的隔阂。更为重要的是,这一铺陈为体育运动中存在的主体体验都划归为知识这一概念的统领之下。可以看到实质上,“体育的知识之惑”是一个认识论层面上的问题,对这一认识论问题的进一步深究则能展示体育哲学的深刻。

2.2 两种知识形式何者在先

从本文开篇中所提到的“体育运动是否形成知识?”的体育运动的知识之惑出发,结合波普尔、哈克和波兰尼的认识论思想,可以直观发现的是,我们既不能忽略在体育运动中的存在的主体性知识,同时也不应该拒斥充满了学科理论的客观性知识。但是在这种兼并包容的态度后,一个问题便首当其冲,即这两种知识形式在体育运动领域中何者在先,何者为何者的基础的问题。而后期维特根斯坦对现代认识论的实践转向在很大程度上回答了这一疑问。

2.2.1 后期维特根斯坦学派的认识论“实践转向”的启发

后期维特根斯坦学派是一支在世界当代认识论研究中较为活跃的学术流派。它以解读和发扬维特根斯坦的后期思想为主,其中斯堪的纳维亚的约翰内森、格里门等人在对默会认识论上的洞见尤为重要。他们的工作首先就是规定了知识的一个充分条件——“表达”,而非仅仅是语言表达。格里门认为:“所有知识都能得以表达,但不是所有的知识都能以语言的方式加以表达”,“我们拥有语言的表达方式之外,还有其他的表达方式,比如行动”,“就知识的表达而言,行动是和语言同样根本的表达方式”,而默会知识的表达是要诉诸于行动和实践[13]20-21,由此两种知识形式得到了体现,其一是以语言为表达形式的知识,其二是以行动为表达方式的知识;再者,后期维特根斯坦学者,尤其是约翰内森对语言规则的应用的分析则为语言和行为实践为表达方式的知识何者在先的问题提供了力证。在20世纪初,罗素等人所倡导的逻辑实证主义都认为语言的逻辑形式是语言的本性,其中最为关键的是规则。但是约翰内森却批判了这种观念,他提出“语言的使用”是语言的本性,“语言的使用本质上是一种遵循规则的活动”,但是尤为突出的是,约翰内森认为“语言规则”是有规律的,但是语言规则的应用却是“无规律可言的”,“不由规则决定的”[13]29-31。但是一个疑问立刻突兀而出,那么我们的言说——即语言规则的运用又是由什么决定的?约翰内森转引了维特根斯坦的“非转译性理解”概念作出了解释。在维特根斯坦看来,“非转译性理解是一种自主的理解,它有其独特的表达方式,不能用其他表达方式来替代”,约翰内森做了进一步的诠释,认为“非转译性理解”包含了以下特性:首先“是自主的,它与其他东西不相牵连”,是一种“整体性”的把握,是一种只有在“体验”的过程中才能形成的把握,最为重要的一点,这种理解是不能直接用语言进行表达的[13]32-33,换言之,是一种行为的、实践的、默会的知识。正是由这些行为的、实践的、默会的知识形成了语言规则的应用,进而便能认定这些默会的知识也是形成以语言为表达的知识的基础。这也是后期维特根斯坦学派对认识论研究所提出的“实践转向”。

在后期维特根斯坦认识论“实践转向”的关照下,体育运动中存在的主体性知识和客观性知识之间的关系需要进行重新的定位。首先体育运动的主体性知识并不是客观性知识的直接基础,因为体育运动的主体性知识并不直接形成体育运动客观性知识的语言规则运用的基础,而是一种体育研究的“研究的志趣”,“研究的品味”或如波兰尼所说的“鉴赏力”决定了体育运动客观性知识的运用。但是体育运动中的主体性知识,即一种运动的体验和运动行为方式是体育运动研究的“鉴赏力”的基础,其主要表现在两个方面,第一是知识体系的形成,诸如体育心理学、生理学等学科性知识都是在体育运动的主体性知识——运动体验和运动方式下得到集结从而形成学科性知识的体系;第二,是问题导向的形成,体育运动中的主体性知识,又是形成体育运动客观性知识研究的导向。如果不存在运动体验与运动行为方式的引领,体育运动的客观性知识将无法集结,仅仅是以零散的方式散落在各个其他学科之中。由体育运动主体性知识而形成的知识体系和问题导向,影响了体育科学的研究“鉴赏力”,进而决定了体育运动的客观性知识的基础。

2.2.2 一种“积极的误读”

实然,对于这一无法用语言直接表达的主体性知识的认识在训练学中已经有了一定的研究。茅鹏先生在他的《一元训练理论》中界定了一种“训练智慧”:

“教练员(运动员)的训练智慧,为训练实践服务并接受检验。其中存在着可言说和不便言说的部分。后者不是语言所便于表达的,它通过身传、事宜、临场随机掌握等等环节在内的、教练行为的总体而得以程度不同的表达。因而言语同教练员训练智慧的实际,并不等同”[14]。

同时茅鹏先生也强调了这种不可言说的“训练智慧”需要一种“科学化”过程——“实践的人们意识中的信息运动方式的转化、进步、改造过程,是质的飞跃过程”[15]。从实质上看,也是将人的主体性知识逐渐划归,或者说是“提升”到以语言为基础的客观性知识层面,所需要的仅仅是一种新的,以整体化为特点的“新兴学科理论”来取代原有的理论。

可以说,茅鹏先生的观点是对体育运动中存在的主体性知识的一种积极的“误读”,在肯定了主体性知识的基础上仍然追求能“提升”到客观性知识为主体的理论体系而忽视了这两者之间存在着逻辑鸿沟,需要有波兰尼所强调的“鉴赏力”概念作为中介形成对逻辑鸿沟的跨越。所以“训练智慧”看似“积极”地提升了体育运动主体体验和行为的地位,但是不可谓不是一种在认识论层面上的“误读”。

3 结论:体育运动的知识品格

“体育运动是否形成知识?”这一疑惑既牵扯了体育运动中运动实践与运动理论这两个部分,同时也牵涉了当代认识论的进展。在客观主义认识论与默会认识论的论战和观念变迁中,确立了体育运动中同时存在着以主体行为和体验为主的主体性知识和以语言、数字等为主要表达方式的客观性知识,这两种知识都有着自己的特征也不能相互取代。但在体育运动这一特定的场域之中,后期维特根斯坦对知识的洞见又为体育运动中的主体性知识和客观知识给出了何者在先的答复,让行为与实践在体育运动的研究中有了先于理论知识的认识论地位。

这一条在认识论层面上的分析理路在解答体育运动的知识之惑的同时,也是让体育运动这一充满了身体的技巧性行为的概念又平添了知识的品格。虽然当然认识论的研究已经对不能言说的知识研究有了极大的进展,但是所关注的领域大多是研究传统和分析能力等与理论知识无法彻底割裂的内容。而若在体育运动中展开知识的研究,挖掘其中理论知识无法涉足,唯有教练与运动员之间心神领会,灵光一闪才能恍然大悟的默会知识和默会能力,当代认识论的这一默会知识研究维度才能找到最佳的研究对象和研究场所。

[1]Pierre BOURDIEU.Choses dites[M].Paris:De Minuit,1987.

[2]郁振华.“没有认知主体的认识论”之批判:波普尔、哈克、波兰尼[J].哲学分析,2010(6).

[3]Popper KARL.Objective knowledge[M].Oxford:The Clarendon Press,1979.

[4]李力研.谁能与我同醉?——试解波普尔“世界3”中的体育运动(上)[J].体育文化导刊,2004(7).

[5]Haack SUSAN.Epistemology with a knowing subject[J].The review of metaphysics,1979,33(2).

[6]郁振华.从表达问题看默会知识[J].哲学研究,2003(5).

[7]Armour KATHLEEN M.The case for a Body-Focus in education and physical education[J].Sport,education,society,1999,4(1).

[8]Polanyi MICHAEL.Tacit knowing[J].Philosophy today,1962,6(4).

[9]Polanyi MICHAEL,Prosch HARRY.Meaning[M].Chicago:The university of Chicago press,1975.

[10]郁振华.波兰尼的默会认识论[J].自然辩证法研究,2001,17(8).

[11]茅鹏,严政,程志理.一元训练理论[J].体育与科学,2003,24(4).

[12]Zhenhua YU.Embodiment in Polanyi's theory of tacit knowing[J].Philosophy today,2008,3.

[13]郁振华.人类知识的默会维度[M].北京:北京大学出版社,2012:20-21,29-31,32-33.

[14]茅鹏.运动训练中的“技艺”、“明智”与“科学化”[J].北京体育大学学报,1993,17(1).

[15]高强.从“技能”到“技艺”:默会认识论视域下的体育运动[J]. 武汉体育学院学报,2012,46(7).