围绕父子之争所引起的历史思考

——解读菊池宽的《父归》

谢志宇

(浙江大学 外国语学院,浙江 杭州 310058)

《父归》是菊池宽(1888—1948)创作的一场独幕剧,最初发表在1917年1月号的《新思潮》上,两年后收录于新潮社出版的、作者的短篇戏曲集《心的王国》中。

作品以日本关西、四国一带的某个小城市为舞台,描写了明治末期一普通小市民家庭内所发生的一场父子冲突。黑田宗太郎(58 岁)与妻子阿贵(51岁)生有三个孩子,长子贤一郎(28 岁)、次子新二郎(23 岁)和三女阿种(20 岁)。宗太郎年轻时好逸恶劳,一心想靠投机生意发财,最终负债累累。在贤一郎8 岁那年,宗太郎留下巨额债务,带走家里仅有的一点存款,抛弃妻儿和家庭,和情妇一起私奔。母亲走投无路,带着孩子们投海自杀,不巧跌入浅滩,幸免于死。此后贤一郎和母亲一起辛勤劳作,设法维持一家人的生计。母亲糊火柴盒,替人缝补浆洗;贤一郎在官厅里寻得一份杂活,10 岁开始边上小学边打杂。生活的坎坷并没有摧毁贤一郎的信念和理想。他勤俭好学,20 岁时通过国家文官考试,终于当上了一名公务员,成为母亲的骄傲,弟弟、妹妹的榜样。弟弟、妹妹也在他的资助下读完了高中,成为自食其力的有用人材。就在一家人度过了最困难的时期,开始过着平稳而安静的生活时,在外浪荡二十年的宗太郎突然回到家里。母亲和弟弟、妹妹见到衰老落魄的老父,不计前嫌,愿意接纳他。唯独贤一郎忘不了父亲过去的所作所为以及全家人为此遭受的苦难,不愿意接纳父亲,并指责宗太郎的种种不是。听罢长子的指责,宗太郎深感内疚,默默地再次走出家门。片刻之后,贤一郎先是让弟弟去把父亲找回来。当听到弟弟说找不到时,贤一郎带着弟弟,发疯般地冲入黑夜的街道,寻找父亲……

《父归》于1920年搬上舞台。在东京上演后,立即获得好评,菊池宽也因此名声大振。作者回忆说:“我忘不了《父归》首次上演的情形。那是大正十年十月二十五日的夜晚。我和芥川(龙之介)、久米(正雄)、里见(弴)、山本(有三)、江口(涣)等友人知己一起去看了。随着剧情的发展,我不住地流着眼泪。本以为只有我一人如此,结果发现身旁的芥川也在哭。谢幕后,我受到了这些朋友的称赞。”①菊池宽:《『父帰る』の事》,笔者译。东京:《日本近代文学大系49『近代戯曲集』》,角川書店1974年版,第548 页。无疑,这个剧本一搬上舞台就深深地打动了观众的心,人们为贤一郎态度的转变而喝彩。孙耀珠认为:“《父归》通过父亲与长子的对立冲突,深刻地反映了近代意识对以父权为中心的封建家长制的挑战,以及合理主义与传统亲情的对立。”①孙耀珠:《合理主义与传统亲情的对立——菊池宽的独幕剧<父归>》,《日本学论坛》2005年第2 期。也就是说,剧本最终表现了血缘亲情战胜了近代合理主义的事实。的确,从作品的表层意义上我们看到了这一点。但是,这种亲情态度转变的背后还有着贤一郎二十年来所受到的忠孝思想的影响。从隐藏在作品背后的历史、教育中,我们还看到了贤一郎所受到的影响以及政府所发挥的作用。

一

长子贤一郎是全剧的核心人物,全剧始于他,也终于他。他由最初的沉默、后来对父亲的指责哭诉以及最终和弟弟一起出去寻找父亲等一系列言行,渐渐地将剧情推向高潮。观众们受感动的也是他的转变。他态度的转变、前后相矛盾的言行反映了传统伦理、道德和亲情在他心中不可动摇的地位。

在全剧的开头,当母亲和弟弟、妹妹纷纷谈起父亲宗太郎时,他虽然表情冷漠,宣称:“我不记得啦。从前倒还记得的。可是我拼命地要把他忘掉。所以就想不起来了”②菊池宽:《父归》,雨甫译,笔者略有改动。《外国独幕剧选2》,上海文艺出版社1982年版,第404 页。本文引文均采用该版本,下文仅在引文后标出页码,不再一一注明。,但在与母亲的交谈中,他还是多次使用了“父亲”这一称谓。这说明他不仅没有忘掉父亲,相反心里一直装着父亲,同时也并没有将自己摆在黑田家家长的位置上。当弟弟说起杉田校长看到街上有个人颇似父亲时,他显得急促而不安,不断地向弟弟确认此事:

贤一郎 这么说,杉田先生没有跟他打招呼啦。

……

贤一郎 不过,父亲不会到家里来吧。

……

贤一郎 杉田什么时候看见那男人的?

新二郎 说是晚上九点钟左右。

贤一郎 什么打扮?

新二郎 好像穿得不怎么好,说是连和服外套都没穿。

贤一郎 是吗。

(菊池宽404)

从这些对话中可以看出,贤一郎惦记着父亲,记挂着父亲的冷暖,渴望着父亲的归来。但他又努力掩饰自己,内心充满了矛盾。也正因为有着这样的惦记和渴望,有着血浓于水的伦理、亲情,因此才会有剧末“兄弟俩人疯狂一般地跑出去”(菊池宽412)寻找父亲的结局。他虽然言词激烈地指责了父亲,但也反复地说:“我们是没有父亲的。我们哪里有过什么父亲呢?”(菊池宽408)“我们要是有父亲的话,……(菊池宽408)”充满自嘲、愤懑的言词中流露出一个苦命的孩子对父亲曾抱有过的依赖之情,多年来无处发泄的痛苦似乎在那天终于找到了诉说的机会。

二十年前留下巨额债务、抛弃妻儿和家庭、和情妇一起私奔的父亲宗太郎在自己日渐衰老、生活难以自理的时候突然回到家里。是否接纳这样的父亲,长子贤一郎和次子新二郎发生了激烈的口角:

贤一郎 新二郎! 这个人可有什么好处给你呀? 要说我的话,还挨过这个人的一两次拳头,你却丝毫的关系都没有啊! 你上小学的学费是谁出的呀! 你是被谁养大的? 你忘记了吗? ——你上学的学费,不是哥哥这个穷听差给你付的吗! 你和阿种的真正的父亲是我呀! 尽了做父亲的义务的是我呀! 你要是想去照顾这个人,那你去照顾他好了。不过,今后哥哥再不会理你了。

新二郎 但是……

(菊池宽410)

兄弟俩争论的核心实际上就在于究竟谁才算是黑田家的“父亲”?换言之,究竟谁是黑田家的家长?到底该是二十年前抛弃了妻儿和家庭,但血缘上依旧是父亲的宗太郎呢?还是二十年来尝遍千辛万苦,设法维持着一家人的生活,实际上起到了“父亲”作用的长子贤一郎呢?

家长制是家长对妻子、子女、亲属具有行使支配权的一种家庭形态或者制度。其中不可缺少的要素包括家(home)、家庭、家长多年来所具有的权威、人格以及财产。但对于宗太郎来说,他除了拥有物质意义上的家(home)以外,其他一无所有。二十年来,是贤一郎和母亲齐心协力,维持了一家人的生计,送弟弟、妹妹上学读书,将他们抚养成人,最终避免了黑田家的衰亡。从这个意义上来讲,贤一郎是黑田家实际意义上的家长。他不仅具有作为“父亲”的威信和榜样,而且在经济上使黑田家渐渐摆脱了贫困,甚至拥有了一定的储蓄和财产。贤一郎在黑田家具有的“家长”威信和权力,我们从作品的各个地方都能看出。例如作品一开始就描写到“从市府下班回到家的贤一郎换上了轻便的和服,坐在饭桌旁读报纸。母亲在一旁做针线活。”(菊池宽400)从明治家庭史、生活史等各种参考资料来看,报纸在明治四十年代尚属于一种奢侈品,普通百姓家基本上无经济能力去订阅报纸。下班回到家后看报纸,一方面是当时中流家庭的生活标志,同时也是家长的日常行为之一。贤一郎的这一形象不仅是在明治四十年代,就是在报纸普及的当今也是极其普遍的。弟弟新二郎下班回来后,贤一郎一面让母亲把饭菜端上来,一面打听妹妹为何还没有回来。妹妹回来后,一家人围坐在饭桌前吃饭,弟弟、妹妹将在外面听说的事情一一说给哥哥听,母亲只是在一旁附和。从他们的对话中,我们也能看出贤一郎在弟弟、妹妹心目中的地位。

贤一郎指责父亲“二十年前,你抛弃了自己作为父亲的权力”(菊池宽410),同时列举出二十年来黑田家的生活费,弟弟、妹妹的学费全由自己打工赚得的事实,从经济立场出发表明自己才是黑田家的“家长”。从贤一郎的言语中我们看到了中日甲午战争、日俄战争之后,伴随着资本主义在日本的发展,资本价值观的普及以及由此产生的新型“家长”的形象。与挥霍财产、贪图酒色、抛弃妻儿的“旧家长”宗太郎相比,新型的“家长”具有勤俭而奋斗、追求学历、对家庭负责等优点。面对贤一郎的指责,宗太郎深感内疚和惭愧,最终默默无语地走出了黑田家大门。作者通过宗太郎的这一举止,间接地表明了贤一郎责备父亲的合理性。不可否认,我们从《父归》中看到了资本主义发展初期新的家长意识。我们甚至不难想象,即使贤一郎最终接纳了父亲宗太郎,今后在家里他父亲也会失去话语权。

学者们在分析这部作品时也大多集中于剧本中描写的父子冲突,以及由此所反映的明治末期、大正初期资本主义价值观在日本的普及。例如井上理惠就指出:“父亲和情妇一起私奔是这个国家的家庭所面临的频发现象,而且‘归来’的父亲又成为另一个现实的问题。再进一步说,明治以来所形成的近代家庭内的支配者、年长的男性‘父亲’与年少的男性‘儿子’之间的对立也是这个时代的问题。……在贤一郎这个人物的身上,我们能够看到那种否定、纠正不合理的旧制度的时代风潮。这也是作者菊池宽对大正民主主义的时代气息所嗅到的敏感反应。”①井上理惠:《家庭的残光——菊池宽“父归”论》,笔者译。《社会文学》(东京),日本社会文学会,1997年11月,第58 页。从作品的背景年代设定在明治四十年前后,也就是二十世纪初叶日本资本主义发展初期这一特定的时间来看,我们对贤一郎的这一行为也并不会感到意外,甚至可以认同它的正当性。但另一方面万万不可忘记的是,1898(明治三十一)年颁布的明治民法中规定了户主及家族、婚姻、亲子、亲权、监护、亲族会、抚养义务等项内容,基本精神在于确认和维护以男性为中心的封建家族制度,规定“户主是一家之长”,强调户主在家族中的统治地位,同时轻视家族成员的个人人格和权利。虽然宗太郎没有尽到抚养子女的职责,但他始终是黑田家的户主,享受民法赋予自己的特权。他有权处置包括贤一郎在内的任何家庭成员。从这一点来看,接纳父亲是迟早的事。实际上,明治政府在赋予“一家之长”种种特权的背后,隐藏着更深层的目的,这就是对天皇的效忠之心。对于身为国家公务员的贤一郎来说,他也是很清楚忠、孝的实质意义的。

二

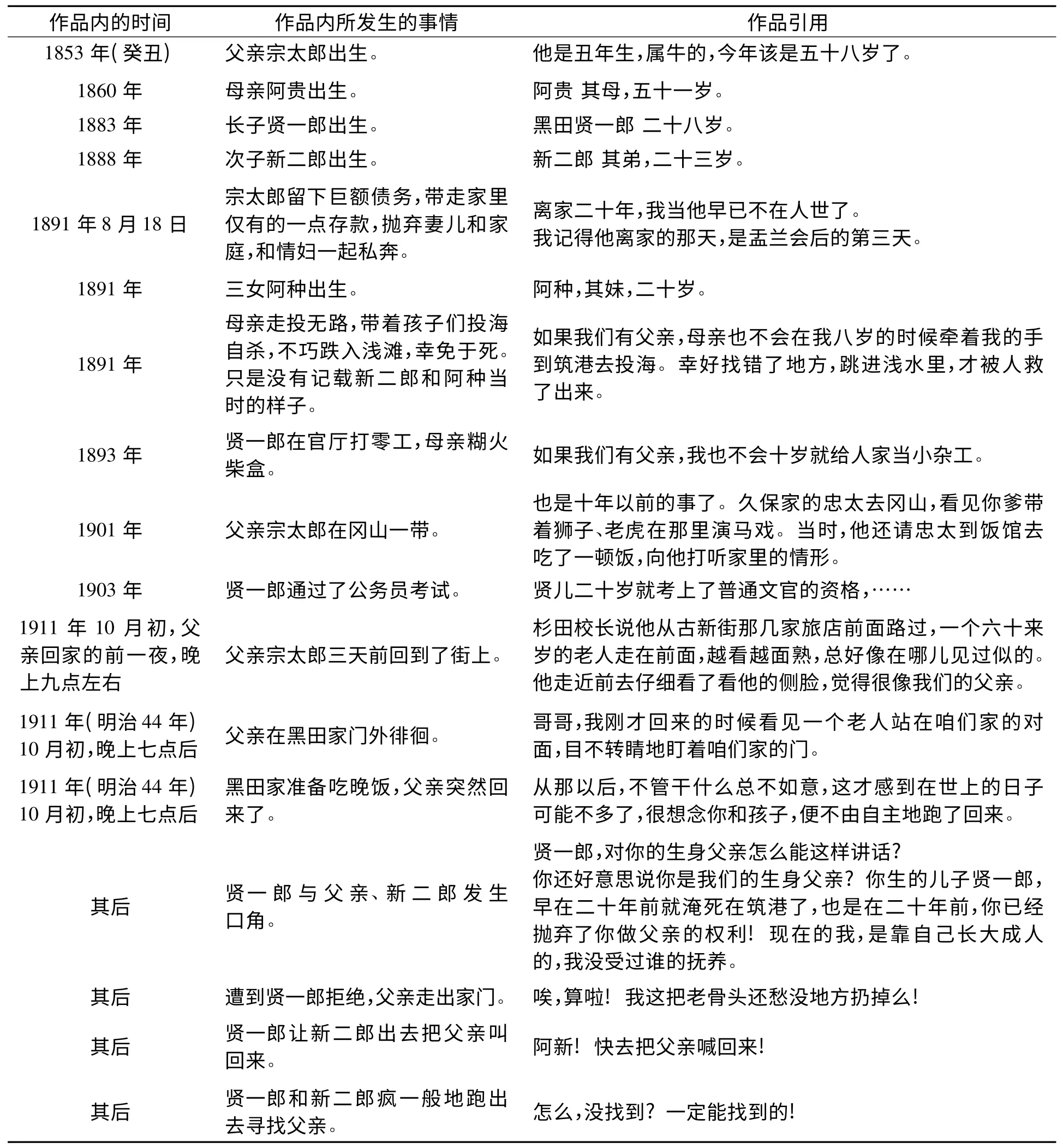

在短短25 分钟的剧情中,《父归》实际上隐藏着明治二十年(从宗太郎离家到回家——笔者注)的历史。夸张一点地说,甚至隐藏着整个明治四十年(从宗太郎结婚到回家——笔者注)的历史。所以在理解这部作品上,读出文本背后隐藏着的历史远比分析文本表层上的台词重要得多。笔者根据文本的描述制作了一张表格(见表1),使我们能更清楚地看到兄妹三人与明治历史、学校教育紧密相连的关系,也就能懂得贤一郎假装漠不关心到哭诉、责备以及最后“疯一般跑出去”寻找父亲转变的本质所在。

翻阅明治历史,我们可以发现在黑田家兄妹三人成长的20年的时间里,日本社会以及学校教育中都经历了许多大事。具体地说它包括了《教育敕语》的颁布(1890年)、《小学校令》以及中学入学资格的改正(1907年)和诸如《文官任用令》的制定(1893年)、中日甲午战争(1894—1895)、明治民法的实施(1898年)、日俄战争(1904—1905)等诸多历史事件。其中《教育敕语》的颁布和明治民法的实施,在中、小学生的教育和国民生活中起到了巨大的规范性作用。

早在明治民法实施之前,明治政府就于1890年颁布了《教育敕语》,利用学校教育,培养孩子们的忠孝思想。《教育敕语》由天皇署名发布,超脱于一般国家制度限制之外,是当时小学在各种庆典时必须朗读的文件。它规定:“……我臣民克忠克孝,亿兆一心,世济其美。此我国体之精华。而教育之渊源,亦实存乎此。尔臣民孝于父母,友于兄弟,夫妇相和,朋友相信;恭俭持己,博爱及众;修学习业以启发智能,成就德器;进广公益开世务,常重国宪遵国法。一旦缓急则义勇奉公,以扶翼天壤无穷之皇运。如是者,不独为朕忠良臣民,又足以显彰尔祖先之遗风矣。”《教育敕语》以“忠”“孝”为核心内容,其中列举了十大德行,即孝、友、和、信、恭俭、博爱、学习、成德、公益世务、重宪遵法,构成了所谓的“德育”。无论是小学毕业的贤一郎,还是中学毕业的新二郎和妹妹阿种,都应该朗读过《教育敕语》,自然也懂得孝敬父母。新二郎说“作为亲生的孩子,我们要赡养父亲”①上野千鹤子:《近代家庭的形成和终结》,吴咏梅译,商务印书馆2004年版,第69 页。,恰好也证明了这一点。起初一直拒绝接纳父亲的贤一郎最终和弟弟一起出门寻找父亲,这显然是忠孝思想、亲情所发挥的作用。而关键在于明治政府通过明治民法的实施,在全国强制推行近代家庭制度和家长制,将每一个家庭成员置于家长制绝对的权限之下。而又通过对家长制的管理,将全体国民置于国家的统治之下。天皇作为国家的最高统治者统治国民。换言之,整个国家成为了一个大家庭,也就是所谓的近代天皇制国家。政府将每个家庭与国家,与天皇结合在一起,子女孝顺父母也就等于是孝顺天皇。这是明治民法的核心所在。

表1 《父归》剧情的重要时间表

在谈到明治时代的家庭及其制度时,上野千鹤子曾这样总结说:“‘家庭’制度往往被看做是‘封建遗留制度’,但近代家族史研究的结果表明,‘家庭’是明治政府基于明治民法等制度上的一个发明品。严格的排他性的父系直系家族,在明治以前的武士阶级中可以看到,但普通百姓之间却并非如此。”①上野千鹤子:《近代家庭的形成和终结》,吴咏梅译,商务印书馆2004年版,第69 页。换言之,明治政府所规定的近代家庭制度也罢,家长制也罢,原本只是武士阶级的“专利”,普通百姓之间根本就没有这些条条框框。宗太郎从小就侍奉武士,其本身就是武士家庭出身,因而黑田家应该比普通人家更受家长制的束缚,也十分清楚家长制的内涵。就贤一郎而言,他不可能不知道“生父便是家长”这一道理,也很清楚家长的权限。另一方面我们还应该注意到明治民法对于家长,即户主所规定的种种特权。它规定户主对家族成员负有扶养义务(第747 条)。当家族成员违反户主的意思,不服从户主时,户主可以将其从户籍中除名,并免除对该家族成员扶养的义务(第749 条)。虽然贤一郎是经济意义上的“家长”,但这一观念既不符合明治民法中的规定,也违背了传统的伦理和亲情。针对从经济立场上主张自己是黑田家家长的贤一郎,弟弟新二郎指出:“作为亲身的孩子,我们要赡养父亲”(菊池宽335)等,从血缘关系和“孝敬父母”的立场出发,主张接纳父亲。在这里我们看到了明治民法,学校教育对日本近代家庭的绝对影响。从本质上来说,他不仅要积极接纳父亲,赡养老人,没有任何拒绝父亲的权利,相反却面临着从黑田家户籍中除名的危险。对他来说,将父亲找回来,寻求父子和解才是唯一的选择。这既是传统的伦理道德、血缘亲情所致,也是明治民法、《教育敕语》的规定和要求。从结果上来看,《父归》所要表现的绝不是父子冲突,而是冲突后长子贤一郎态度的转变。这恐怕是作者创作这个作品的最大意图。

对于身为国家公务员的贤一郎来讲,一方面要拥护政府所推行的近代家庭制度和家长制,同时也要积极地效忠国家和天皇。但其前提是首先必须要做到孝敬自己的父母。《父归》在当时之所以能感动读者和观众,其关键就在于通过对生父的孝顺,承认并接受了政府所推行的家庭制度和家长制。

三

围绕着是否接纳抛弃过家庭的父亲,《父归》表现了日本近代的家庭制度和新旧家长意识的冲突。一方面是曾经绝对化、传统化的旧家长制的崩溃,但同时也表现了束缚于血缘关系、伦理道德、忠孝思想下的长子贤一郎的转变。不可否认,我们从《父归》中看到了资本主义发展初期新的家长意识,但我们也看到了长子贤一郎最终接纳了父亲,这既是传统的伦理道德、血缘亲情所致,也是明治民法、《教育敕语》的规定和要求。《父归》同时反映了作者对天皇制下的、以忠孝思想为基础的近代家庭制度和家长制的肯定,同时也表明了作者忠君爱国的思想。