损伤控制骨科技术在严重多发伤合并骨折治疗中的应用

马云兵 马远 夏云祥

损伤控制源于美国的海军,是对严重创伤的患者采用早期简化手术、复苏以及确定性手术[1]。该技术是目前治疗严重多发伤的新策略,越来越多的人开始来了解并重视它。一般严重多发伤合并骨折的患者出血量大、病情凶险。笔者所在医院针对损伤控制技术的应用选取本院的患者进行回顾性研究,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 对2006年5月-2012年5月期间在笔者所在医院治疗的40例严重多发伤合并骨折患者进行研究,其中男23例,女17例,年龄在17~52岁之间,平均年龄为(25.45±8.12)岁。其中有13例是由于高处跌落造成的,18例是由于交通事故造成的,9例是由于重物砸伤的。伤势比较严重。同时抽取在此期间的一般多发伤患者40例,男18例,女22例。平均年龄为(22.45±8.45)岁。伤势是由交通、坠落、斗殴等造成的,伤势程度比较轻。

1.2 方法 所有的患者都要住进ICU病房,对患者的伤势作紧急处理,全面了解伤势的严重程度,首先要应对患者出现的休克现象,控制出血量,外固定好骨折的部位,对患者其他器官的组织损伤做控制性手术[2]。然后调节患者的各项生理指标到正常范围,包括有改善凝血功能、保持体温以及维持酸碱和电解质的平衡。最后进行骨折内固定治疗,如果骨质缺损严重要进行植骨治疗。

1.3 观察指标 总结严重多发伤合并骨折患者的治愈情况,同时记录并对比两组患者的术前术后的各项生理指标(包括酸碱值pH、体温T、凝血酶原时间PT和活化凝血酶原时间APTT)[3]。分析损伤控制骨科技术的应用价值。

1.4 统计学处理 采用SPSS 15.0软件进行分析,计量资料采用(±s)进行表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 严重多发伤合并骨折患者的治愈情况 治愈35例,死亡3例,截肢2例,治愈率87.5%。

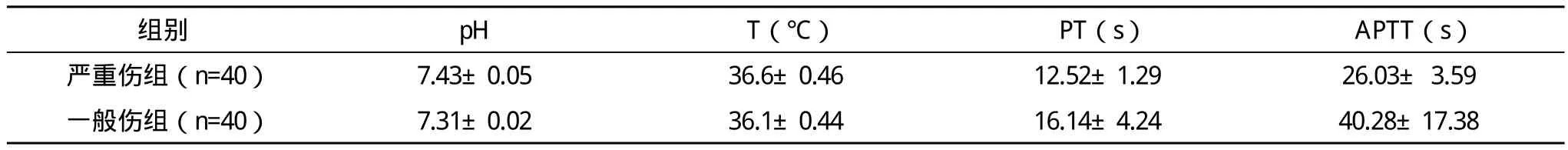

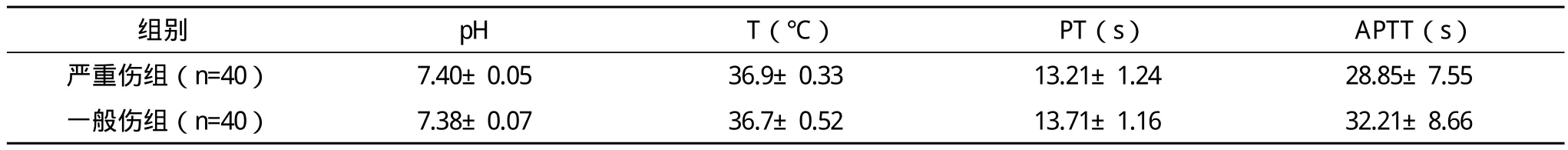

2.2 表1数据显示,两组的生理指标比较差异具有统计学意义(P<0.05)。表2数据显示,两组的生理指标比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者的术前术后各项生理指标如表1、2。

表1 两组在手术前的各项生理指标统计结果(±s)

表1 两组在手术前的各项生理指标统计结果(±s)

组别 pH T(℃) PT(s) APTT(s)严重伤组(n=40) 7.43±0.05 36.6±0.46 12.52±1.29 26.03± 3.59一般伤组(n=40) 7.31±0.02 36.1±0.44 16.14±4.24 40.28±17.38

表2 两组在手术后的各项生理指标统计结果(±s)

表2 两组在手术后的各项生理指标统计结果(±s)

组别 pH T(℃) PT(s) APTT(s)严重伤组(n=40) 7.40±0.05 36.9±0.33 13.21±1.24 28.85±7.55一般伤组(n=40) 7.38±0.07 36.7±0.52 13.71±1.16 32.21±8.66

3 讨论

近年来,随着国内外对严重创伤后病理变化以及对基因学说和分子生物学的深入研究,逐渐改变了治疗方式与选择的最佳治疗时机,控制损伤的概念深入到治疗理念中,主要是简化手术、ICU恢复和正式手术[4-6]。

损伤控制骨科技术的治疗原则是先救命后疗伤,对于严重多发伤合并骨折的患者,送进医院后首先立即检查患者伤势的程度[7],对于早期患者要紧急控制流血量与外界细菌污染、保全受伤肢体、外固定骨折部位,避免耗竭生理潜能[8],确保最终有目的性的手术的进行。如果病情十分严重,以简单、省时以及有效的治疗方式优先对威胁到生命的损伤进行处理,送到ICU重症病房进行监护,直到患者的各项生理指标基本恢复后再进一步确定手术和后续治疗的问题。

严重多发伤合并骨折的患者由于出现体温低、凝血障碍和严重代谢性酸中毒的生理特征,这三个因素相互影响,患者就会大量流血,全身组织灌注不足,不断的恶性循环,生理潜能慢慢耗竭,患者的生命受到威胁[9]。研究报告数据显示,没进行处理前,两组患者的各项生理指标存在明显差异,严重多发伤组的患者各项生理指标异常。经过损伤控制骨科技术处理后的患者的凝血功能、体温和酸碱平衡情况与一般多发伤患者基本相同,无明显差异[10]。说明损伤控制骨科技术可以及时的处理患者的危急情况,保证患者的生命体征,提高严重多发伤合并骨折患者的治愈率。

[1] 蒋涛,彭加英,冯敬.伤害控制骨科学原则在严重多发创伤中的应用[J].重庆医学,2009,38(20):2542-2543.

[2] 刘波,史忠,陆海华,等.颈内中心静脉穿刺置管术并发症的临床分析[J].局解手术学杂志,2007,16(3):170.

[3] 周贤杰,罗从风.创伤控制骨科理论在严重多发伤中的应用[J].国际骨科学杂志,2008,29(3):142-145.

[4] 唐伦先,孙志扬.损伤控制外科理念的形成与发展[J].中华创伤杂志,2007,23(4):309-310.

[5] 陈新,日旭,王凯,等.微创稳定系统(LISS)和解剖钢板治疗股骨远端复杂骨折的对比研究[J].中华骨科杂志,2010,30(3):261-264.

[6] 任警,黄晓峰.损伤控制骨科理论在严重多发伤中的应用体会[J].中国骨与关节损伤杂志,2012,27(5):536-537.

[7] 曾明军,朱立新,刘成龙,等.损伤控制骨科策略救治严重多发伤伴骨折患者疗效分析[J].中国现代医学杂志,2011,21(24):534-535.

[8] 杨越涛,叶永根,柳振华.损伤控制骨科技术在严重多发伤合并骨折治疗中的应用[J].中华创伤杂志,2011,27(5):421-422.

[9] 王文,闫国章,周振宇,等.损伤控制骨科技术在儿童开放性骨盆骨折救治中的应用[J].中国矫形外科杂志,2012,20(2):536-537.

[10] 冯华,李飞,朱刚,等.重视损伤控制理论在重型颅脑损伤患者救治中的应用[J].中华创伤杂志,2010,26(10):478-479.