碳税最优税率模型设计与实证研究——基于中国省级面板数据的测算

范允奇,李晓钟

(江南大学商学院,江苏 无锡 214122)

一、引 言

碳税作为目前公认的解决人类社会发展高碳困境最有效的手段已在欧洲许多国家推广并取得了良好的成效。除了能够降低碳排放外,碳税还有助于促进环境税制改革和应对国际贸易中的“绿色壁垒”,这些优点使得许多国家正积极筹措制定自己的碳税政策。我国作为负责任的大国,对国际社会作出了大幅度降低碳排放的承诺。为了实现这一承诺,碳税已经被我国政府明确确定为“十二五”期间需要开征的税种。在此背景下,对我国碳税相关问题的前瞻性研究成为目前制定碳税政策的迫切需要。

开征碳税的目的在于通过对经济活动中的碳排放进行征税,以激励经济活动主体自动减少碳排放量。碳税虽然属于环境税的一个子类,却具有引致性、广泛性和经济抑制性等其它环境税种没有的特性[1]。碳税的开征将对经济增长产生抑制作用,这种抑制效应也正是各国政府决定是否以及如何开征碳税时的主要顾虑所在。现有实践表明,由于各国在经济和政治背景上存在差异,出于经济和政治方面的考虑,不同的国家碳税制度存在较大差异[2]。这些差异主要体现在征税范围和对象、税率设定、税收使用和税收减免等四个方面。其中,税率的最优设定是碳税政策制定过程中最重要且最复杂的问题。

在区域发展不平衡的大国经济体中,碳税最优税率需要回答如下几个问题:碳税最优税率如何确定?它受哪些因素影响?是否存在区域差异?本文通过将能源要素和碳税效应引入总量生产函数,构建一个环境约束下基于福利最大化的动态最优碳税模型,求解最优碳税税率,并结合中国省际面板数据进行测算,以对上述问题进行解答。

二、文献评介

对碳税的研究起初沉寂于环境税研究之下,其最早可以追溯到Pigou(1928)[3]对外部性及其矫正的研究。Sandmo(1976)[4]第一次在一般均衡框架下对环境税率问题进行了研究,揭示了环境税最优税率并不等于庇古税,这一发现对今后的研究具有深远的影响。但是Sandmo(1976)[4]的研究没有考虑闲暇这种商品,并且仅将分析局限在税收征收环节而遗漏了税收的使用环节。针对这些缺陷,Pearce(1991)[5]开始将注意力从单纯的环境税征收扩展到了环境税的征收和使用过程,并注意到了环境税与其他税收之间的替代关系,提出了环境税“双重红利”,即征收环境税的同时对所得税进行减免,通过中性环境税改善环境的同时提高就业。这种“双重红利”的思想一经提出,立即受到了研究者和政府的关注,坚定了政府推行环境税的决心。此后,在整个90年代学者们开始将注意力投向关于环境税“双重红利”的研究中。这些研究减轻了政府推行环境税的压力,但主要还停留在比较最优税率与庇古税孰高的问题上,而不能最终确定最优税率的值,并且由于理论假设的不同而尚未达成统一意见。

近年来随着全球对气候问题和碳排放的重视,碳税研究大有引领环境税研究的趋势。一批学者开始在经济增长框架下引入碳税,并据此研究最优碳税税率的确定。Bovenberg和Mooij(1997)[6]将以往研究中的基于双重红利导向的静态模型扩展为基于内生经济增长的环境税收与经济增长之间的动态优化模型。这一研究发现,通过将以往对产出的征税转移为污染税后,经济增长将从两个途径得到刺激,这一模型开创了后人在经济增长框架下研究最优环境税收的范式。在此基础上,Fullerton和Kim(2006)[7]将研究扩展到了环境税、经济增长和社会福利三个方面。他们的研究将影响减排技术和经济增长的公共研发投入、影响资本形成的扭曲性税收、影响环境质量的污染税以及自然资源的再生性融合等四个方面融合在内省经济增长模型中。

国内学者对碳税最优税率的研究还处于起步阶段,研究结果十分缺乏,目前仅姚昕和刘希颖(2010)[8]对这一问题进行了研究。姚昕和刘希颖(2010)[8]借助DICE模型首次对我国碳税最优税率进行了估算,对今后的相关研究具有很好的借鉴价值。

然而,在上述研究中,对碳税的经济增长抑制效应的考虑并不全面,仅局限在碳税降低了社会资本积累速度。其次,模型没有给出碳税最优税率的表达式,也不能分析最优税率的影响因素。另外没有考虑区域差异对最优税率的影响。本文将对上述几个方面提出改进。

三、扩展生产函数下的最优碳税税率模型

(一)模型设定

1.消费模块

本文的碳税最优税率模型是基于福利最大化进行分析的,包括消费者模块、生产者模块和环境模块等三个模块。其中,消费者模块假设存在一个代表性消费者,社会福利函数由以下一组方程确定:

其中(1)式定义了社会福利函数,(2)式定义了时间折现因子,(3)式定义了单期的效用函数形式。ct、Nt、ρ、θ分别表示消费、环境质量、时间折现率、代表性居民对环境质量的重视程度,e为自然对数的底数。

2.生产模块

生产模块主要考虑总量生产函数的确定。现有文献通常将能源或者环境质量直接引入总量生产函数[7][8]。此时碳税对总产出的影响仅通过征税带来了居民储蓄的下降,降低了社会资本累计速度,从而间接实现。然而近年来学者们开始注意到税制结构本身就会直接影响到生产函数中的技术参数和各种生产要素的产出弹性,从而对经济增长产生直接影响。在此基础上学者们将能源要素和税制结构同时引入生产函数,对我国环境税收的经济效应进行了分析[9][10][11]。本文采用同样的方法设定如下总量生产函数:

其中A(xi)=e(r-δxi)t;Kt表示资本投入;Lt表示劳动投入;Et表示能源投入;xi为税制结构特征变量,用i税种在总税收入中的比重衡量,根据本文的研究需要,设定为碳税占总税收入的比重。假设α+β+γ=1①用过我国数据进行实证检验,该假设得到满足,具体参见王文举、范允奇(2012)[11]。,对(4)式两边同时除以Litxi,转化为人均生产函数:

其中Fit=kαxitteγxitt。假设资本和能源的价格分别为τK、τE,则均衡条件下人均资本与人均能源消费之间有如下关系

假设对能源征收碳税为从价税,设地区i碳税为taxi,得到征收碳税下的能源消费变动方程

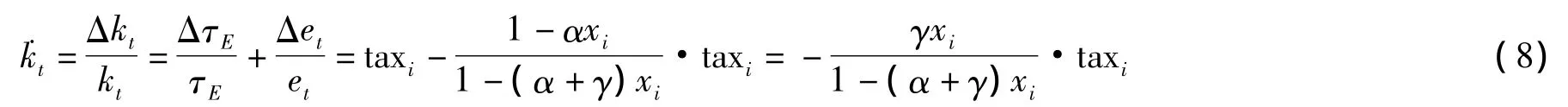

将(6)式与(7)式联立,得到征收碳税下的资本变动方程

对人均生产函数(5)式两边取对数,结合征收碳税下的能源消费变动方程(7)式和资本变动方程(8)式,得到征收碳税下的人均产量变动方程

3.环境模块

现有文献一般将环境视为一种可再生资源[7],本文同样采用了这种方法,设定如下所示的环境质量变动方程:

其中,N表示环境质量,θe表示能源的污染系数,θN表示环境自净能力系数。

(二)模型求解

结合上述三个模块,建立以代表性居民终身福利最大化的最优碳税模型,将得到如下动态最优化问题:

其中,c0为自发性消费,mpc为边际消费倾向。根据最大值原理和横截条件,可得

(12)式即为最优碳税税率的决定式。从这个式子可以看到,最优碳税税率主要与该区域居民对环境质量的重视程度θ、居民效用的时间折现率ρ、人均总产出y、环境质量N、能源的污染系数θe、环境自净能力系数θN、人均能源消费e、碳税对资本和能源的产出弹性影响系数αxi、γxi等因素有关,影响关系归纳为表1。

(三)碳税最优税率影响因素分析

结合表1我们对最优碳税的各个影响因素进行简要阐述。首先对正相关因素进行分析。居民对环境质量的重视程度θ越高,则居民对环境质量更加偏好,对碳税的容忍度也越强,因此区域最优碳税也越高。人均总产出y越高,则居民能负担的环境治理成本也越高,从而区域最优碳税也将提高。能源污染系数θe越大,则能源消费的环境外部性成本也越大,则对环境外部性成本进行内部化需要的碳税水平也越高,这一点上体现了“庇古税”的思想。环境自净能力N·θN越强,最优碳税水平越高,这与我们的直觉相悖。造成这种关系的原因在于环境自净能力N·θN与环境质量N之间具有固有关系,考察任何一者与最优碳税的关系都必须同时将另一者的影响考虑进来。环境自净能力N·θN与环境质量N正相关,而环境质量N与最优碳税之间是负相关系,从这个角度上来说环境自净能力N·θN对最优碳税的正向影响实际上可以视为是对环境质量N对最优碳税负向影响的一种修正。这也意味着,较高的环境自净能力并不能成为降低环境保护政策力度的依据。人均能源消费e与最优碳税之间也是正相关关系,一个区域的人均能源消费较高,则该地区对环境的影响也较大,根据“污染者付费”原则,对该区域需要实行更为严格的环境保护措施,从而最优碳税水平也将较高。

下面分析负相关因素。碳税对资本和能源产出弹性影响系数量αxi、γxi越大,对应的区域最优碳税水平越低。这是因为虽然碳税提高了资本和能源的产出弹性,但是这种提高是以劳动产出弹性降低为代价的,劳动产出弹性的降低会减少总产出中对劳动要素分配的比例,不利于社会公平。另外碳税对各种生产要素弹性的影响,实际上体现的是碳税对资源配置的影响,这种影响由于改变了原有的以总产出和私人成本之间产额最大化为目标的要素搭配最优比例因而是需要成本的。因此,碳税对资本和能源产出弹性的边际影响越大,最优碳税水平越低。环境质量N越高,最优碳税税率越低。这是由于环境质量越高,则社会能够容忍的环境成本越大,故需要的最优碳税水平越低。居民效用的时间折现率ρ越高,最优碳税税率越低。这是由于当居民效用的时间折现率越高时,居民对当期效用的重视程度更高,对未来效用的重视程度更低。碳税主要通过对经济发展模式的影响,用当前经济增长降低的成本换取未来环境质量提升带来的收益。较高的居民效用时间折现率会使得居民更加重视当前经济增长,对未来环境质量重视程度降低。因此,较高的居民效用的时间折现率对应着较低的区域最优碳税水平。

表1 最优碳税与各影响因素关系分类

四、我国区域碳税最优税率估算

表1总结了影响碳税最优税率的因素。我国是一个区域发展不平衡的大国经济体,上述的影响因素在各区域存在严重的差异,这将导致适合不同区域的最优碳税税率水平不一致。然而,区域间税率差异将导致辖区内纳税主体的税负不同,进而引发处于区域边缘地区的纳税主体的流动和地方政府的税收竞争。因此,区域碳税最优税率设定时要将区域个数保持在必要的限度内,以减少区域税负水平差异对经济带来的额外冲击。

基于上述考虑,本文根据碳税对资本产出弹性和能源产出弹性影响的区域差异显著性对我国不同区域进行划分,然后根据表1中不同参数在不同区域的取值,估算适合我国不同区域的碳税最优税率。

表2 经济区域划分标准

考虑到1994年分税制改革以及随后财政体制中一系列过渡性政策的影响,本文采用1996-2008年我国省际面板数据研究碳税对资本产出弹性和能源产出弹性影响的区域差异,鉴于数据的可得性,剔除上海和西藏两个截面。数据来源于《新中国统计资料60年汇编》,各变量均采用实际值。本文根据(4)式所示总量生产函数设定如下计量模型:

李绍荣和耿莹(2005)[9]、张明文等(2009)[10]、王文举和范允奇(2012)[11]等都利用我国省际面板数据对(13)式进行了实证研究,但李绍荣和耿莹[9]、张明文等[10]仅发现了区域差异的存在,没能指出区域差异的特征,更不能确定区域划分的方式。因此,本文运用王文举和范允奇[11]的方法,采用面板分位数回归模型结合对应分析。该方法不易受到数据非正态性的影响,与最小二乘法相比分位数回归更加稳健且能刻画因变量条件分布的形状[12]。采用王文举和范允奇[11]的方法根据碳税对生产要素产出弹性的差异对8个经济区域进行对应分析(见图1)①具体过程参见王文举、范允奇(2012)[13]。,最终划分为3个区域(见表3)。

下面对表3中三个区域的最优碳税税率进行估算。这涉及到对这些区域中影响最优碳税税率的9个参数进行估算。根据表3的划分方法,每个区域均包含有多个不同的省份,而这9个参数在每个省份中的取值都不一定相同,在计算不同区域的各个参数值时本文采用将区域内各个省份相应参数值取算术平均数的做法进行。

图1 对应分析结果

表3 最优碳税下的区域划分

参数根据估值方法的不同可以被分为三类。第一类数据可以直接从统计年鉴中找到,对于这一部分数据本文采自《2009年中国统计年鉴》。这些数据包括人均总产y、人均能源消费ei。

第二部分参数采用王文举、范允奇[13]的结果。这些参数包括碳税对资本和能源产出弹性影响系数αi、λi,以及各区域碳税占税收收入比重xi②由于我国尚未开征碳税,因此这里采用资源税代替碳税估计xi。对这种做法合理性的讨论参见张明文等(2009)[11]、王文举、范允奇(2012)[12]。。

第三部分参数利用计量经济学方法估算得到③篇幅限制,未阐述该部分参数估算过程,感兴趣的读者可与作者联系。。这些参数包括环境质量N、能源污染系数θe、居民对环境质量的重视程度θ、环境自净能力系数θN、居民效用的时间折现率ρi。

根据上述这些参数设定,结合(13)式计算得到第一区域、第二区域和第三区域的最优碳税税率水平分别为16%、2.86%和8.61%。若转化为从量税,以煤炭为例,按照每吨煤炭出厂价500元计算,则每吨煤炭需要承担的碳税水平在第一区域、第二区域和第三区域分别为80元、14.3元和43.05元。

五、结 论

通过将能源要素和碳税效应引入总量生产函数,构建了一个环境约束下基于福利最大化的动态最优碳税模型,求解最优碳税税率并讨论了其影响因素,在结合我国数据测算适合不同区域的最优税率水平。研究发现:人均总产出、居民对环境质量重视程度、人均能源消费、能源污染系数对最优碳税税率具有正向影响,环境质量、居民效用的时间折现率、碳税对资本和能源产出弹性的影响程度对最优碳税税率具有负向影响。根据上述模型测算,我国各区域的碳税最优税率水平存在较大差异,中西部地区较低,沿海地区较高。

本文模型得到的各区域最优碳税税率都在每吨煤炭80元以下,按照每吨煤炭燃烧释放2.6吨二氧化碳计算,则每吨二氧化碳的碳税水平应该在30元以下。在实践操作中,考虑到企业对碳税的适应过程,结合“欧洲经验”一般都在开征时给予企业50%以上的税收优惠,这样算的话我国开征碳税时若采用从量税方式,则每吨二氧化碳征收的碳税不宜超过15元,这与国家发改委计划的在“十二五”期间对每吨二氧化碳排放征收10元碳税的计划一致。

同时,上述结果远低于目前欧盟以航空业为依托对其它国家航空公司征收的每吨碳排放11欧元左右的碳税。这表明在碳减排问题上全球协作机制建立是极为关键的一步,“共同而有区别的责任”和“各自能力”原则是解决碳排放问题必须遵守的共同纲领,有悖于这些原则的做法只能加大全球在控制碳排放过程中的成本,诱发新贸易保护主义思想,加深国际合作的难度。

[1] Mikael Skou Andersen,Paul Ekins.Carbon-Energy Taxation:Lessons from Europe[M].New York:Oxford University Press,2010.

[2] 范允奇,王文举.欧洲碳税政策实践对比研究与启示[J].经济学家,2012,(7).

[3] A.C.Pigou.A Study in Public Finance[M].London:Macmillan and Co.,1928.

[4] Sandmo,Agnar.Optimal Taxation in the Presence of Externalities [J].Swedish Journal of Economics,1967,(77).

[5] Pearce D.The Role of Carbon Taxes in Adjusting to Global Warming [J].Economic Journal,1991,(101).

[6] Bovenberg A.L.and Mooij R.A.Environmental Tax Reform and Endogenous Growth [J].Journal of Public Economics,1997,(63).

[7] Fullerton Don and Seung Rae Kim.Environmental Investment and Policy with Distortionary Taxes,and Endogenous Growth [J].Journal of Environmental Ecnonomics and Management,2008,(56).

[8] 姚昕,刘希颖.基于增长视角的中国最优碳税研究[J].经济研究,2010,(6).

[9] 李绍荣,耿莹.中国的税收结构,经济增长与收入分配[J].经济研究,2005,(5).

[10] 张明文等.碳税对经济增长、能源消费与收入分配的影响分析[J].技术经济,2009,(6).

[11] 王文举,范允奇.碳税对区域能源消费、经济增长和收入分配影响实证研究[J].长江流域资源与环境,2012,(4).

[12] 范允奇,王文举.开放式基金“赎回之谜”的实证检验[J].广东商学院学报,2011,(2).

[13] 李善同,侯永志.中国大陆:划分8大社会经济区域[J].经济前沿,2003,(3).