传统社会中藏区茶叶贸易研究

赵国栋

(西藏民族学院,陕西 咸阳 712082)

本文所言“藏区”泛指西藏和四川、青海、云南、甘肃的藏族聚居区。传统社会中,由于地理环境以及风俗习惯的差异,藏区茶叶贸易与其它地方茶叶贸易既有联系,又有区别。

在藏区,茶贸易除销售量较小的行商销售外,主要以集市或专门的固定地点销售,如大小领主辖区蕃市、大寺院周边地带、交通要道或大的驿站附近。杨惠玲研究认为,宋元时期,藏族地区大小领主们组织辖区内的蕃市,如安多藏区的巴凌一带、岷州、浊水寒、唃斯啰首府青唐城。卫藏阿里地区有贡塘商市、元代卫藏地区萨迦本钦甲哇桑布领主的城堡囊同曼地方及乃东府邸等大小领主的城堡附近、乃东孜等等。大寺院附近的集市主要有萨迦寺附近的集市、芒域吉仲的对哇桑波寺附近的集市、夏鲁寺附近的集市、大小昭寺附近的集市等。交通要道与大驿道附近的集市主要有后藏的古尔莫集市、色玛春堆商市、突古春堆商市、阿里的定日集市、工布地区商市、郑区与节区商市、绛达孜市场等等。[1]这些表明宋元时期藏族地区商业的发展已经比吐蕃时期有了很大进步。茶叶贸易也随之进一步加大。

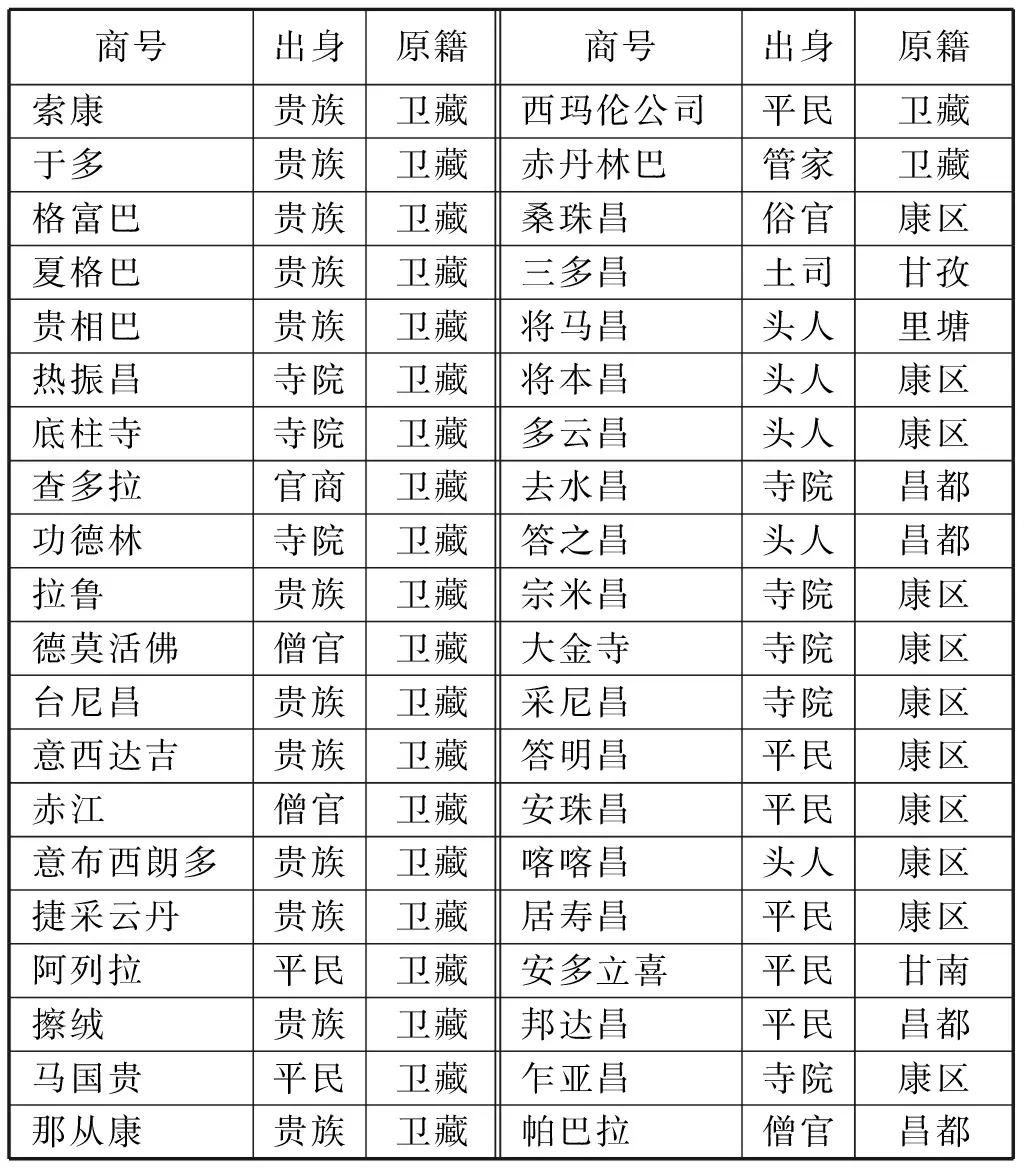

西藏与四川藏区内存在着各种各样的茶商。按类型主要可分为组织和团体茶商、私营茶商两大类。1956年时,拉萨的主要藏族大批发商有40家(见表1),从这些批发商情况可以发现拉萨大批发商的构成多元,主要有贵族、寺院、官商、僧官、平民、管家、俗官、土司、头人。其中贵族出身12家,寺院出身8家,官商出身1家,僧官出身3家,平民出身8家,管家出身1家,俗官出身1家,土司出身1家,头人出身5家。实际上,寺院商不仅包括了寺院出身的各类商家,也包括了僧官出身的商家,因为僧官本身即为与寺院有着密切联系的一种宗教政治的产物,本身具备一定的组织基础。贵族出身的商人多以自身家业为基础发展而成,可归入私商之中。这些大批发商以运销大宗商品为主,不同程度开展茶叶的运销业务。

表1 1956年拉萨主要藏族大批发商情况简表[2]

一、西藏茶贸易概况

拉萨是西藏商业贸易最发达的地区,也是大规模茶叶贸易的集散地。1952年西藏贸易公司估计,拉萨当时共有1297家商店,其中1147家坐商,120家摊贩,30家行商。1953年拉萨商户统计数据为:共计580户商店,其中244家百货店,39家茶叶店,65家布店,50家裁缝店,72家饮食店,9家糖果店, 14家金银首饰店,15家铁匠铺,25家皮革店,6家理发店,5家藏香店,7家鸦片馆和赌场,59家其他类型商店。[2,3]亨利·海登及西泽靠森对拉萨大昭寺周围的贸易有着深刻的印象(1924年左右),他写道,觉康(jo-kang,即大昭寺)四周遥布商店,几乎占尽了觉康四周房屋的第一层。人们可以买到所有的食物……西藏衣服与来自中国内地和印度的毛皮帽,还能买到丝绸、棉织品、西藏长筒靴,甚至印度的皮靴、汉堡的礼帽、瓷制的茶杯和饭碗,绿宝石、珑角、珊瑚项链、翡翠手镯和戒指……[4]文汉描述1947年拉萨市场物品之丰富时写道,“拉萨世面上之商品甚多,绸缎、地毯、瓷器、砖茶、马具,哈达等来自内地,皮革、马……纸烟来自锡金及不丹,布匹、靛蓝……药材及若干印度工业品,来自尼泊尔……所有上项商品,均以拉萨为集中分散之中心.……”[5]物品的丰富以及种类的繁多使商家们不用费心推销自己的商品,只管在店中等待顾客或在街上摆出自己的商品即可。

贝尔在描述拉萨商人经营方式时写道:“……或罗列于摊担上,或铺陈于店前地面上。……市场中央为弹药,药旁为马勒和马镫,右旁为食物与食具,中有一茶壶,茶杯,篮内为大麦粉。摊主座于弹药后,以白毯为坐褥。”[6]达斯这样描述了1887年左右的拉萨商业:“街道两旁全是本地人和汉人开的商店。丝绸、瓷器、砖茶都摆出来卖。”[7]从这两段描述分析,多数商人喜欢把茶叶等商品摆放于店外销售。

传统西藏城镇中,一般会有规模大小不一的集市,用以物易物的形式进行物品交换。其中也有茶叶交换贸易。20世纪50年代初,一些集市已经相当成熟。据1951年在卡尔果征收工商税的洛卓曲金回忆,作为上部阿里贸易中心的卡尔果集市在藏历6月进行,来自阿里南北地区、卫藏、康区和印度等地,操不同语言的几千名商人和近万匹骡马都汇集此地。印度商人经营的商品主要有布匹、呢料、水果、冰糖、米片、面粉、炒米、以及铝、铜制品等日常用品和木香、象黄、藏红花等药品。阿里地区的牧民以及寺院的僧人则以食盐、硼砂、羊毛、耗牛尾、牛绒、牛毛、皮张来交换。孜恰列空(rtsis-phyag-las-khungs)和卫藏贵族世家的商人们则主要从事茶叶、藏毯、皮靴、马具、丝绸、藏香等贸易。[8]以卡尔果集市分析,从事茶叶贸易的商人并不多,主要是寺院及贵族;印度商人所经营的品种中,茶叶所占比重很小。在西藏城镇的集市中并非没有印度茶贸易,随着其口感与内地边茶口感相似度的提高,加之价格上的优势,印茶在西藏的消费量已经很大。在20世纪20年代初时,这一现象已经十分明显。如在1915-1930年间,桑雄地区外国商品种类主要有:团茶、棉布、礼帽、棉织品、烟叶、铝制品、铁锅等等,团茶(几乎全部来自印度)成为外国商品种类中的大宗。当时团茶的口感与主产四川的边茶仍有较大区别,西藏更喜四川输入的藏茶,但印度团茶的价钱却是当时砖茶的三十分之一。[注]《西藏社会历史调查(三)》。因此,社会下层的农牧民选择印度茶主要原因还在于印度茶低廉的价格。

西藏和周边地区的诸多贸易均与西藏的茶叶需求有着一定关系。如清朝时期,西藏寺院中熬茶的大锅多为铜质,大量的铜主要来自于云南。西藏寺院或地方官府派人去云南购铜,至云南后则由专人引路护送。恒瑞的一份奏报中称:“西藏需用铜斤,告之驻藏大臣,查照向例,行文滇省,并给与所派之人路引,赴滇采买,事属可行。且从前既经买过两次,今所买不过一万余,为数有限,又系废铜,并无关碍……”[注]《高宗实录》卷1088。这段奏文反映的是西藏来人到云南购铜被阻一事。从中可发现:采买铜的数量巨大,“今所买不过一万余”表明以前采买的数量更多,衬托了当时寺院熬茶之盛;“废铜”之说也暗示了西藏寺院贸易中的某些现象。

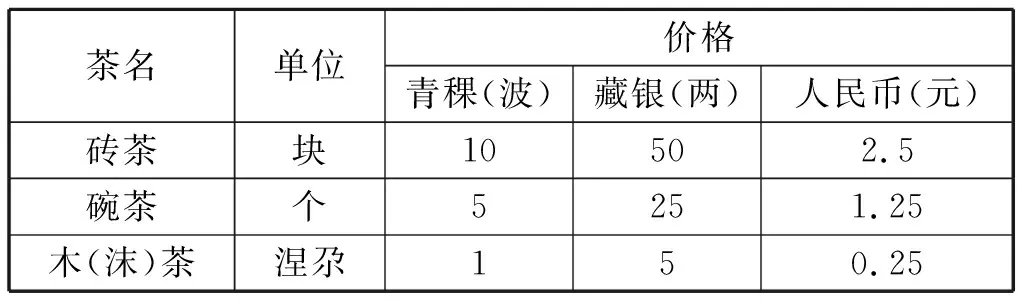

在西藏传统社会中,茶叶的价格多由贵族与寺院掌控,不同群体对茶叶的消费有着明显的区别。一般而言,谿卡内部的茶价要高于当地市场价格,而且谿卡内也把茶渣、茶沫,甚至是非茶的野生植物以高价当作茶叶出售给属民。不同地区的谿卡中、市场中价格也有差异。如1958年杜素谿卡茶叶价格与牛谿卡中茶价格即存在着差别。(见表2,3)

茶叶贸易中,也经常发生抢掠现象,甚至发生运输人员抢夺茶叶的事件。如在藏北牧区,第二任藏北总管治理时期,黑河宗桑雄的曲加等人接受了为安多的斯席活佛押送140驮茶叶到拉萨的任务,在得到运费后,他们在路上杀害了两个赶马工,抢走了所有茶叶,再以茶叶换得马匹与枪支,以后在阿里等地四处抢掠百姓财产与牲畜。最后,藏北总管带兵追捕曲加一伙,处死了男女22人,并没收了他们所有财产。[10]显示了茶叶贸易在当时的一些特征,正是因为茶叶之贵重,导致贸易过程中存在着较大的风险。

表2 1958年杜素谿卡茶价格

二、藏区寺院茶商

寺院商是有组织的茶商中最重要的一类。民国三十一年(1942年),西藏木鹿寺德珠大师与中国茶叶公司签订藏茶销售合同。中国茶叶公司保证茶叶供应,而木鹿寺代理金沙江以西和西藏全境的茶叶销售业务。每年不少于1.5万担。从某种意义而言,寺院在西藏茶叶购销中发挥着决定性的作用,成为西藏茶叶消费与茶叶市场供求的晴雨表。

寺院商的商业资本多由寺院自行筹集,或从政府、贵族处获得捐助。他们把这些资本交由代理人统一管理与运作,代理人运用原始资本赚的利润全部交给寺院(活佛或大喇嘛)进行统一管理支配,除日常生活开支外,还用于寺院的整修装饰、念经、佛事等活动。从表1中可以发现,与寺院有着密切联系的寺院商达到了11家之多。而在1956年的昌都市区的藏族商户中寺院商业组织达到了23家(见表4),占主要商业户的近19%。而总资本达到了6675000两藏银,占主要商业户的29%多。可见寺院商业组织之发达。

中甸归化寺也称噶丹松赞林,位于滇、川、藏三省交界的云南省迪庆藏族自治州,兴建于清康熙十八年(公元1679年)。传统西藏社会中的归化寺在中甸人民心中有着极高的社会地位与宗教地位。藏族家庭以送儿子入寺为僧为荣。在富裕人家几乎每户都有在寺中做喇嘛的人。归化寺喇嘛藏商凭借极高的社会地位与雄厚的政治经济势力,加之与康藏各寺院密切的关系,开展滇、印、藏三地贸易,逐步成为中甸经济和市场的垄断者,这导致其茶叶贸易兴盛。民国时期,中甸喇嘛藏商运入康藏的货物以茶叶为主。归化寺的喇嘛商与中甸土司头人关系密切,利益互通。这使喇嘛商的实力大增,如进滇、印、藏贸易的富商基本是喇嘛商户,如大中甸的阿奔、勒堆阿姆和南日雷巴家,小中甸的克古、东旺的克占和孜丁家等等,他们组织的大规模的马帮被称作“古宗驮队”,声名远播。在中甸流传着形容归化寺喇嘛商贸易的收获情况歌谣:“进得西藏回,金银满袋归”。形象地描述了当时归化寺的喇嘛商的“古宗驮队”的获利之巨。出入西藏的“古宗驮队”驮夫均为中甸藏族,驮队所使用的通行证、税标为西藏地方政府发放,均以藏文书写。在驮队中一般有明确的驮主与驮夫的雇佣契约,多以藏汉双语书写。

表4 1956年昌都市区的藏族寺院商户[2]

在四川藏区的寺院中,僧侣的日用品不能亲自去买,寺院、头人、大喇嘛所需要的茶叶、食盐和日用品等,或派专人到外地购进或指定商队专程运来。因此藏区寺院多有从事茶业贸易的行为,即以寺院为单位,设立专门的机构与人员负责茶叶的购买与经营。如甘孜寺与大金寺是解放前甘孜县境内最大的茶叶经营者,两寺共有商业流动资金大洋600多万元,几乎垄断了县内包括茶叶贸易在内的商业经营权,甚至北京、成都、西宁、南州、玉树、拉萨、昌都等地,尼泊尔、印度、瑞士等国均设有商业网点。县内寺院年销售额占到了当地商品销售总额的90%以上。寺院一般拥有自己的驮队,这些驮队从外地购进茶叶及其它商品在甘孜销售,或者组织长途贩运,并经常使用不等价的以物易物形式压榨农牧民。清末至民国时期,阿坝、松潘喇嘛寺即有商业资本三四百万银元和大量马匹、牦牛作运输工具。阿坝一地即有纪娃(经商代理人)140余人。

一般的寺院中均有“充本”或“涅巴”、“西巴”、“西所”、“济娃”等名号的商官,专门负责寺院商业行为。他们虽然打着寺院的名义,但主要以寺院活佛(或其代理人)或当地的贵族为主导开展贸易,他们从中获取巨额利润。如民国年间,土里地区第十八代大喇嘛(土司)在任期间亲自参与经商活动,木里九世活佛便指使大、小苏班为其经商,木里和瓦尔寨两大寺的拉擦等都从事商业贸易行为,总人数达24人之多。贵族主要有:八尔老爷的亲戚、土司衙门的门公、姑擦、大仲译等要员。民间也称这些人为“喇嘛商”。[注](《甘孜县志》)。

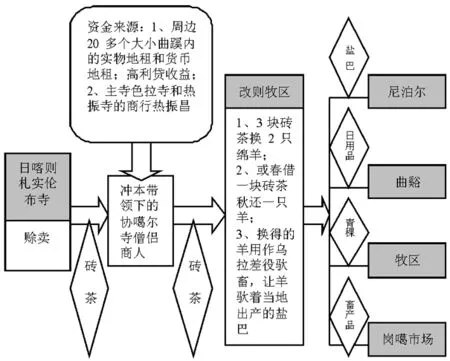

与强大的资金支撑、较为健全的经营管理、众多的经营管理人员以及当时较为强大的运输力量相对应,寺院茶商的经营有着较完备的系统性。以地处西藏边境的协噶尔寺为例发现,在经营的时间、路线、产品方面,协噶尔寺的商业运行已经相当完备与规范(见图1)。茶叶在贸易商品的流转中起着关键的串联与利润增值作用。

图1 协噶尔寺的商业动作模式[注]更为具体的运作模式详见周晶:《 20世纪前半叶西藏社会生活状态研究(1900-1959)》,西北大学2005博士论文。

三、藏区私人茶商

在藏区存在着大量的私人茶商,他们构成复杂,经营方式多样,以小商贩最多。《红史》载:“在百姓中划分四小王、七品官、奴隶、皂隶、工匠、商人等几个不同等级。”[10]这是吐蕃松赞干布时期出现的阶层划分。表明当时商人力量已经较为强大,作为一个独立的社会阶层存在。明代时,灌县到松潘沿途已经有较多的点栈,专门针对私营贸易而设,到乾隆中期,金川之役后又有大量汉回人口迁入金川,贸易量又增,出现了盛兴、万盛、大顺、裕丰等商号。至清末民初,松潘城内有坐商百余户,行商、小贩1200余家。民国三年(1914年),随着当地采金业的兴起,“崇拉”(市场)规模不断扩大,至民国二十年时,已有固定工商户近百家,成为当地物资集散中心。但鸦片的泛滥导致私人商户大量减少了茶叶生意。民国二十二年叠溪地震后,茂县至灌县损失严重,大批私人茶商倒闭。[注]《阿坝州志》。私人茶商中主要分为非藏族茶商与藏族茶商。

20世纪初,在拉萨从事茶叶经营的商人当中,除了当地人之外,还有来自全国其它地方的商人。主要来自北京、云南、四川、青海等地。他们主要经营茶叶、铜器和食品,以沱茶数量最多。拉萨资格最老的滇商是“铸记”,除了茶叶、首饰,后也兼营羊毛。此外,马连元、留富堂、张小周、恒盛公、洪记等商号也比较有名,他们其中的一些人和藏族妇女结婚,其后裔成为藏族。

清代时,四川松潘已经有了丰盛合、义合全、本立生、聚盛源4大茶号,专营藏茶生意。他们资金雄厚,管理严格,经营灵活。清末至民国年间,还有数十家中等商号,均为坐商经营。私人茶业行商在藏区经营,须先向当地土官送礼,并与藏民交朋友,取得居住权,修房、札庄,请求土官保护。清乾隆以前,在木里经商的行商仅有理塘人(藏语:木拉溪巴)、稻城人(藏语:贡嘎岭巴)、盐源人(藏语:俄布娃)以及来自西昌、冕宁等地的少量行商、小贩,民间统称这些人为“水客”。他们以少量马匹或自己背着少量的生活用品(如茶、盐)走村,以物易物换取当地土特产。行商到木里开设商号始于清光绪年间,第十四代大喇嘛项滴里执政时期。清光绪三十年(1905年)左右,阿坝地区出现墨颡、堪布、格尔登三个甲康(汉回人住房),有汉回商人30余户,形成崇拉。民国十八年,规定30包茶收税1包,布与杂货按白洋收税,一驮布税5元白洋,一驮杂货税2元白洋。民国二十四年(1935年),大喇嘛项扎巴松典进一步放宽客籍人入境经商的条件,客籍的坐商逐渐增多,主要是陕西人和云南人,称之为“陕西帮”和“云南帮”, 商号主要有长兴昌,永和昌,恒盛昌,德旭裕等。这些坐商主要支销茶叶、食盐、布匹和杂货。阿坝地区在解放前有140余户商户,拥有较大的资本,如“天兴隆”(回商)资本200万银元,苏世昌100万银元,还有资本在20万银元以上的,如倪、马、康、花、彭等家。此外,资本额在2-7万银元的约有五户,万元左右的47户,其它为万元以下的小商贩。资本较为雄厚的商户拥有驮用犏牛20-300头不等,以驮队形式收购茶叶等商品物资。由于与当地主要势力关系较好(主要为土官保护),其经营和运输一般较为顺畅。1953年,阿坝地区有商业334户,1213人从业,其中回商117户,381人,汉商20户,80人。万元以上的62户大商户中,回商48户,汉商11户,共有资本总额403万元,其中回商资本328万元,汉商资本54万元。[注]《阿坝州志》。足见当时回商在阿坝地区的商业贸易中占据的重要位置。

土司头人并非自己亲自经商,一般资本由头人自出,在经营方面雇佣其它人完成。如甘孜土司指派熟悉商情的亲信开展经营,称为“涅巴”,两年一换。阿坝土司则派其所属的富裕藏民进行经营,称为“崇娃”,亦有任期,多为三年。无论哪类被雇佣者,均不得亏损,否则负责赔偿。因而“涅巴”、“崇娃”多数折损自有财产,跻身富人者很少。清末及明国时期,松潘地区藏商有78户(千元以上的),150余人,资本超178万银元。这些藏族茶商多集中在漳腊、牟尼沟、热务沟、毛儿盖和县城附近。多数是土官和大喇嘛所派专事商业的代理人(纪娃)或管家,他们与当地汉回商人以及客籍商人间相互依存,贩运茶叶、布匹等物资到青海,再从青海等地驮运青盐返回销售。民国二十六年,松潘茶叶市场受到马步芳的商业资本控制,茶叶被强行低价收购,加之陇海铁路通车,藏族茶商传统经营受到极大破坏,茶叶贸易萎缩。抗日战争爆发后,货币贬值,加之社会动荡不安,藏商经营再遭重创。[11]

在抗日战争中,“邦达昌”利用其运输力量以及商业资本为抗争做出了重要贡献。在整个抗日战争中前后运送的支援抗战的物资达1.5亿美元。 1942年,邦达·多吉在康定设立了“邦达昌”临时总号。利用在西藏商业中的巨大影响动员藏族大中小寺商和平民商支援祖国抗战。在邦达家族的鼓励支持下,商人们纷纷前往拉萨或印度噶伦堡办货,分别送至康定和丽江等地,回程又采办茶叶或其他商品送往拉萨,在康定掀起了大办商贸积极支援持久抗战的热潮。[13]

由于寺院与贵族、土司头人几乎垄断了藏区贸易,加之传统西藏社会落后的自然经济形式与十分不发达的交通,藏族普通百姓从事商业活动的人很少,即便从事商业活动绝大多数也仅仅把商业作为副业。

川属藏区的藏族平民商常以地域命名如甘孜娃、理塘娃、德格娃等。他们多独资或合伙经营各类小商品,经营规模较小。一些人就地贩卖一些本地产品,也有的外出销售茶、布、盐、杂货等。这些平民商人多采用以物易物的方式进行交易。但阿坝藏区的部分为寺院或土司头人经营的“济娃”或“崇娃”在替寺庙或土司经商过程中了一定的资本,实力慢慢增加,最终形成“草地帮”,开展较大规模的经营。

有些牧民也参与商品贸易,以流动销售为主,很少有坐商。英国人查普曼的《圣城拉萨》中提到,“(在拉萨的牧民)他们的托牛驮着羊毛,在拉萨北面的盐湖里采集盐和硼砂,在用货物的一部分缴付政府一年的税款之后,其余的换取大麦。并在拉萨市场购买砖茶、一些零星物件如针、火染、镜子以及珠宝,大约在5月返回。”[14]做生意的牧民目标主要是拉萨,购得砖茶或沱茶带回自用或再销售。但这类牧民商人较少,所贩运茶叶数量也非常有限。

牧区牧民所需要的茶叶主要靠外地商人贩运进入。外地商人主要来自西康和拉萨。西康商人以贩运茶叶、哈达、瓷碗、布匹和绸缎为主,茶叶是其中的大宗;拉萨商人以贩运花布、绸缎、藏靴、铝锅为主,只有少量茶叶。贩运茶叶数量的差异主要在于:一是运输便利程度引起的差异,西康地区与边茶供给地接近,运输路程比运至拉萨更为近捷;二是茶叶交易成本引起的差异,拉萨茶叶源于四川、云南、印度等周边地区,再从拉萨转运至各边远牧区,运输周转加大,成本大大增加,运至牧区后茶叶售价再次提高,牧民几乎无力购买。在孔马部落,西康商人每年4月把茶叶运到部落放给牧民,7月时再换回羊毛,一般重一斤四两的西康砖茶可以换1克羊毛。这成为牧区茶叶贸易的一种通用模式。

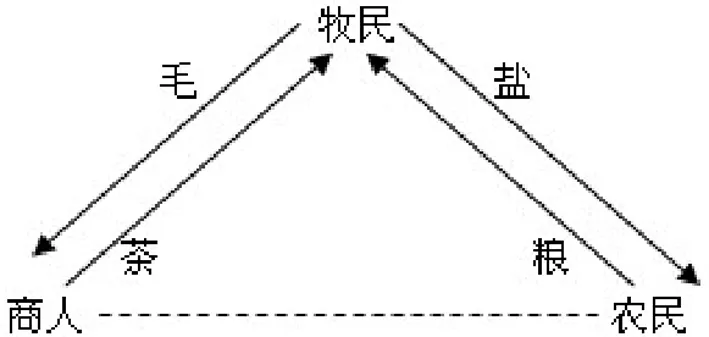

但对普通的牧民来说,他们用自产的东西换取茶叶只能算作一种获取最基本生活物资的方式。以藏北牧民而言,他们的换购对象一般为农民和商人。其中主要有两种模式:一是牧民向农民输送畜牧产品和盐巴,从农民那里得到青稞;二是牧民向商人输送以羊毛为主的土特产,从商人那里换得茶和其它货物。前者被称作“盐粮交换”,后者被称作“毛茶交换”。其路经如下图所示(图2)。[15]从中可发现,茶是牧民谋生的重要部分,是最基本生活需求的一类,与粮食并列成为交换中最重要的内容。

图2 牧民谋生示意图

结语

藏区茶贸易是复杂的过程,通过贸易过程不仅展现了不同阶层的生活状况,也展现了茶叶的满足

情况:寺院、官员与贵族的茶叶需求很好地得到满足,甚至投入资本开展茶叶贸易;底层百姓通过各种交换能够获得少量茶叶,但远远无法满足消费需要。藏区茶贸易体现了底层百姓所受的压榨与剥削。茶叶贸易主要被寺院和贵族控制,他们垄断茶叶价格,通过层层流转剥削底层农牧民。其它平民茶商主要从事小范围的、规模很小的茶叶交换贸易,成为谋生的手段之一。

参考文献:

[1] 杨惠玲.宋元时期藏族地区经济研究[M].北京:人民出版社,2011:266-273.

[2] 周晶. 20世纪前半叶西藏社会生活状态研究(1900-1959)[D].西北大学博士论文,2005.

[3] 中国社会科学院民族研究所.西藏的商业与手工业调查[M].北京:中国藏学出版社,2000:22.

[4] (英)亨利·海登、西泽考森.在西藏高原的狩猎与旅游——西藏地质探险日志[M].周国炎,等,译.北京:中国社会科学出版社,2000:96-97.

[5] 文汉.拉萨经济生活[J].边地通讯,1947(2).

[6] (英)查尔斯·贝尔.西藏志[M].董之学,等,译.上海:商务印书馆,1936:153.

[7] (印)达斯.拉萨及西藏中部旅行记[M].陈观胜,等,译.北京:中国藏学出版社,2004:150.

[8] 洛卓曲金.阿里地区部分传统集市贸易见闻[A].//西藏文史资料选辑:12[C].北京:民族出版社,2000:81.

[9] 格勒等.藏北牧民——西藏那曲地区社会历史调查报告[M].北京:中国藏学出版社,2002:265.

[10] 蔡巴·贡嘎多吉.红史[M].东嘎·洛桑赤列,校注.陈庆英,等,译.拉萨:西藏人民出版社,1988:184.

[11] 邓前程.四川藏区藏商与商业的历史考察[J].社会科学研究,2003(2).

[12] 美朗宗贞.“邦达昌”在康定设立商号后的第二次复兴[J].西藏研究,2007(4).

[13] 张忠.西藏巨商邦达昌的兴衰与功过[J].贵州民族研究,2006(2).

[14] (英)斯潘塞·查普曼.圣城拉萨[M].向红笳,译.北京:中国藏学出版社,2004:153.

[15] 格勒,等.藏北牧民——西藏那曲地区社会历史调查报告[M].北京:中国藏学出版社,2002:95.