高考化学“信息迁移能力”考查路径及思考

单旭峰

1989年,原国家教委考试管理中心推出的《普通高等学校招生全国统一考试大纲》中将考查目标分为知识和能力两个层面,此举是我国高考考试内容改革从知识向能力转变的关键举措。与之前的教学大纲和考试要求相比,高考开始注重对能力的考查。各学科以现代教育测量理论为指导,结合各学科的特点,逐步明确学科能力要求,将能力考查要求学科化、具体化。与此同时,高考化学试卷中出现了能力考查效果非常显著的一种试题——信息迁移试题。此类试题要求学生将试题给予的信息进行整理后,掌握其中的本质,同时与学过的知识组合,形成新的网络知识结构,进一步应用到新的知识情境中,解答问题,对具有自主学习能力的人才选拔发挥了非常重要的作用。

2001年公布的《基础教育课程改革纲要(试行)》中明确指出“倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。”由此可以看出,新一轮课程改革更加注重对获取信息能力的培养。信息迁移试题不仅能满足高考选拔的基本要求,还可以促进学生学习方式的转变,拓宽学生的视野,提高学生的科学素养。那么如何发挥信息迁移试题的最大功效将是近期新一轮高考内容与形式改革的一个重要方面。本文从能力评价目标演变、信息来源及类型等方面分析此类试题的发展,以此探索适应高考内容与能力考查改革的要求,促进学生创新意识和实践能力的提升。

1 信息迁移试题能力评价目标的演变

信息迁移试题渗透着对归纳、演绎、类比等科学方法的考查。信息的迁移在于通过综合与分析,概括归纳出两个事物或问题之间本质上相同的因素,然后再根据已有的知识规律、理论,将有共同要素的新旧知识进行类比,运用已有的规律、理论和方法来解决问题。

信息迁移试题考查的能力(以下简称“信息迁移能力”)在《1994年普通高等学校招生全国统一考试大纲》中,将其归结为自学能力,其评级目标主要包括:(1)能将化学信息(含实际事物、实验现象、数据和各种信息、提示、暗示),按题设情境抽象归纳,逻辑地统摄成规律,并能运用此规律进行推理(收敛和发散)的创造能力;(2)敏捷地接受试题所给出的新信息的能力;(3)将试题所给的新信息与课内已学过的有关知识结合起来,解决问题的能力;(4)在分析评价的基础上,应用新信息的能力。对于自学能力的考查主要通过信息迁移试题来实现,其实质是对学生深层次的学科思维能力的考查。有关专家采用因素分析方法对能力结构效度进行研究,发现《全日制普通高中化学教学大纲》以及《普通高等学校招生全国统一考试大纲》中的自学能力及“信息迁移能力”属于思维能力的一种,其提法需要进一步研究和完善。

在新一轮高中课程改革之后,《2007年普通高等学校招生全国统一考试大纲·课程标准实验版》对“信息迁移能力”相关的评价目标进行了调整,其内容主要包含:(1)能够通过对实际事物、实验现象、实物、模型、图形、图表的观察,以及对自然界、社会、生产、生活中化学现象的观察,获取有关的感性知识和印象,并进行初步加工、吸收、有序储存的能力;(2)能够从试题提供的新信息中,准确地提取实质性内容,并经与有关知识块整合,重组为新知识块的能力。

2 信息来源发展

1993年至2000年的高考化学试题,注重对化学科学最新研究成果特别是诺贝尔化学奖的内容进行考查,试题形式多将诺贝尔化学奖的研究成果提炼出来,与中学化学内容结合加以呈现。例如1995年高考化学试题考查了1994年的诺贝尔化学奖“对碳正离子”的研究成果;1996年高考化学将1995年诺贝尔化学奖“氟氯代烃对平流层臭氧影响问题”编制成试题,考查学生在新情境下对化学基本理论和概念的认识;1997年高考化学试题提供1996年诺贝尔化学奖——富勒烯的基本结构信息,考查学生提取信息、整合信息解决问题的能力。这些内容都是化学学科的最新研究成果,有利于考查学生获取信息、解决问题的能力,同时能让学生了解最新的科研成就,增加学习的兴趣。

1994年至2003年高考化学试题中设置了中学没有涉及的化学知识类试题,通过试题提供的信息,让考生归纳信息的本质与内涵,并与学过的知识相结合,通过演绎解决相关问题。此类试题有利于区分“死记硬背型”和“自主学习型”的学生。

化学学科与生产、生活以及科技的发展有着密切联系,对社会发展、科技进步和人类生活质量的提高有着广泛而深刻的影响。高考化学试题遵循考试大纲和考试说明,但在讨论具体问题时不拘泥于大纲,通常会密切联系生产、生活以及科技的发展,考查学生掌握基础知识、基本理论的程度,同时考查“信息迁移能力”和学以致用的能力。从20世纪90年代初开始使用此类试题,到2000年开始全面注重对生产生活中的化学知识进行考查。然而由于实际问题非常复杂且有可能超过中学化学的知识范围,因此在试题中通常提供各种类型的信息,要求学生利用这些信息解决实际化学问题。这样可以引导学生在平时学习期间就经常注意生产生活中的化学相关问题,运用化学知识分析问题,培养学生的科学素养和社会责任感。

前两种信息来源是“信息迁移能力”试题开发初期采用的主要方式,在使用初期对能力的考查发挥着巨大作用。但是随着对这两类题型的逐渐熟悉,辅导教师在考前模拟命制此类试题,从而无法真正考查学生的“信息迁移能力”,而是又回到对知识和信息的记忆和再现的基本能力考查上。同时教师片面扩大知识面,想尽一切办法在考试之前将深层次的知识和信息灌输给学生,从而增加了学生的学习负担,对中学教学造成负面影响。解决上述矛盾的有效途径是采用第三种呈现信息的方式,这也是近两年高考化学试题“信息迁移能力”试题与生产生活结合逐渐成为主流的原因。

3 信息类型分析

信息不仅仅是指最新的科研成果或者深层次的化学知识,同样可以是新型的研究方法、新的数据方式和新的应用,同时信息类型呈现多元化发展的趋势,包括文字、方程式、数据、表格以及流程图等形式。

3.1 以文字信息呈现的试题

直截了当以文字叙述的形式给出物质性质或反应的信息,要求学生获取信息本质,解决问题,例1就是此类信息呈现形式的典型代表。该题要求学生将用文字信息描述锌的化学性质转化成化学语言信息——化学方程式,同时采用比较和类比的方法找出锌和铝单质及化合物化学性质的相同和不同,利用不同将其盐溶液进行鉴定。

例1(2004年天津试题):锌和铝都是活泼金属,其氢氧化物既能溶于强酸,又能溶于强碱。但是氢氧化铝不溶于氨水,而氢氧化锌能溶于氨水,生成。回答下列问题:

(1)单质铝溶于氢氧化钠溶液后,溶液中铝元素的存在形式为_______(用化学式表示)。

(2)写出锌和氢氧化钠溶液反应的化学方程式_______。

(3)下列各组中的两种溶液,用相互滴加的实验方法即可鉴别的是_______。

①硫酸铝和氢氧化钠 ②硫酸铝和氨水

③硫酸锌和氢氧化钠 ④硫酸锌和氨水

(4)写出可溶性铝盐与氨水反应的离子方程式_______,试解释在实验室不适宜用可溶性锌盐与氨水反应制备氢氧化锌的原因_______。

3.2 以方程式信息呈现的试题

此类信息形式常见于有机化学试题中。在题中给出陌生的反应,要求学生从中提炼出反应具体的细节,并与已有的有机化学知识相结合,组成一个可解决问题的整体知识体系。

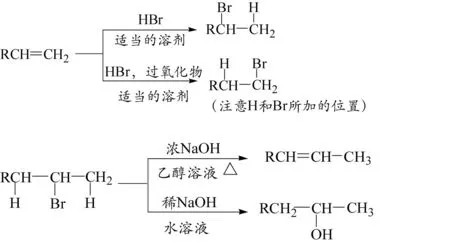

例2(1996年全国试题):在有机反应中,反应物相同而条件不同,可得到不同的主产物。下式中R代表烃基,副产物均已略去。

请写出实现下列转变的各步反应的化学方程式,特别注意要写明反应条件。

这是有机信息迁移试题的典型实例,要求考生提取反应条件和产物对应的关键信息:在过氧化物存在条件下烯烃与氢溴(卤)酸加成,氢加在含氢较少的双键碳原子上,溴(卤)原子加在含氢较多的双键碳原子上;溴代烷在强碱的醇溶液中主要发生消去反应生成烯烃,在稀碱的水溶液中主要发生取代反应生成醇。获取这些信息后,随后的问题就迎刃而解了。

3.3 以图表信息呈现的试题

以图表信息呈现的试题主要有两类,一类是数据表或图的形式,一类是以流程图的形式呈现的信息。

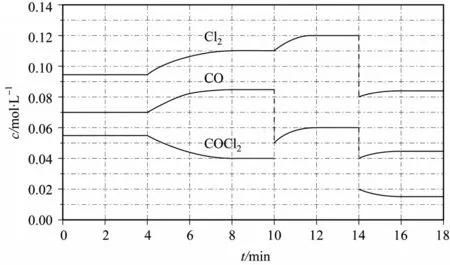

数据表或图呈现的信息试题常见于定量实验中。反应速率信息试题是其中一种,通常要求学生获取反应条件对反应速率影响的程度及对反应平衡的影响,从而判断反应是放热还是吸热、分子数增大还是减小、平衡到达的时间、平衡浓度和平衡常数等。解答此类试题的关键是观察曲线图,找出物理量之间的关系。例3是浓度与时间的变化曲线图。要正确解析本题,需要充分研究题干与相关数据关系图所包含的信息,仔细分析数据之间的关系。题干中,光气(COCl2)分解为CO和Cl2,反应后气体分子数增加,且热效应ΔH>0。图中给出反应物和产物的浓度在不同条件下的变化状况,要求考生能够正确理解和运用平衡常数、转化率、平均反应速率的概念及其计算,特别是根据相关数据关系来正确判断温度、浓度等的变化对反应速率及平衡的影响。

例3(2012年全国新课标试题):COCl2的分解反应为

反应体系达到平衡后,各物质的浓度在不同条件下的变化状况如下图(图1)所示(第10min到14min的COCl2浓度变化曲线未示出):

(1)计算反应在第8min时的平衡常数K= ___;

(2)比较第2min反应温度T(2)与第8min反应温度 T(8)的高低:T(2)_ T(8)(填“<”、“>”或“=”);

(3)若12min时反应于温度T(8)下重新达到平衡,则此时 c(COCl2)= ______mol⋅L-1;

图1

(4)比较产物CO在2~3min、5~6min和12~13min时平均反应速率[平均反应速率分别以v(2~3)、v(5~6)、v(12~13)表示]的大小______;

(5)比较反应物COCl2在5~6min和15~16min时平均反应速率的大小:

v(5~6)v(15~16)(填“<”、“>”或“=”),原因是

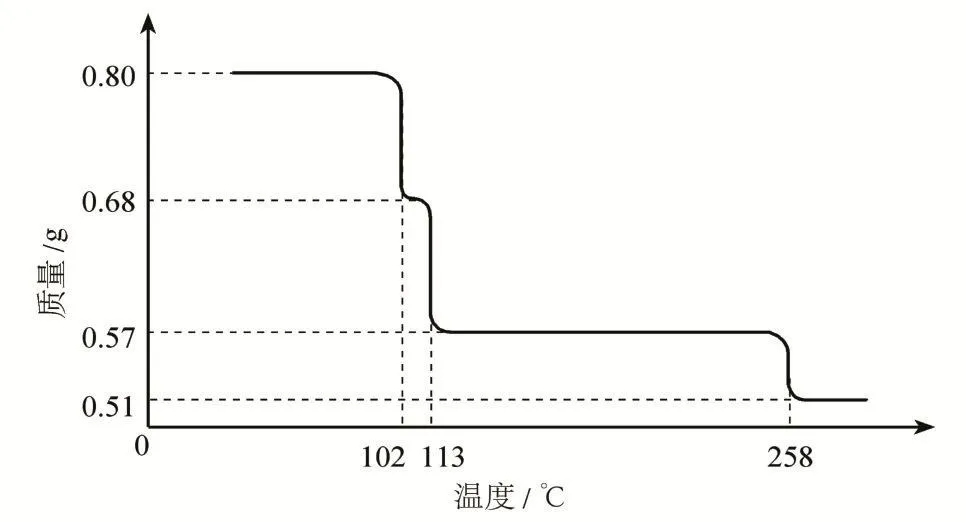

此外,质量温度变化曲线也是此类信息试题。例4就是用热重分析的方法来研究CuSO4⋅5H2O逐步脱水的过程,从热重曲线可以定量得到CuSO4⋅5H2O在不同的脱水温度下样品的质量,利用失水质量与剩余样品质量的比例关系推出在不同温度下脱水后产物的成分。

例4(2011年全国新课标试题):0.80 g CuSO4⋅5H2O样品受热脱水过程的热重曲线(样品质量随温度变化的曲线)如下图(图2)所示。

图2

请回答下列问题:

(1)试确定200℃时固体物质的化学式______(要求写出推断过程)。

(2)取270℃所得样品,于570℃灼烧得到的主要产物是黑色粉末和一种氧化性气体,该反应的化学方程式为_______。把该黑色粉末溶解于稀硫酸中,经浓缩、冷却,有晶体析出,该晶体的化学式为______,其存在的最高温度是______。

流程图呈现的信息常见于化工工艺和实验流程图中,要求学生分析流程图中的物质变化及操作,从中提取反应条件、产物及操作等信息,结合已经学过的元素知识、反应原理等知识回答相关问题。

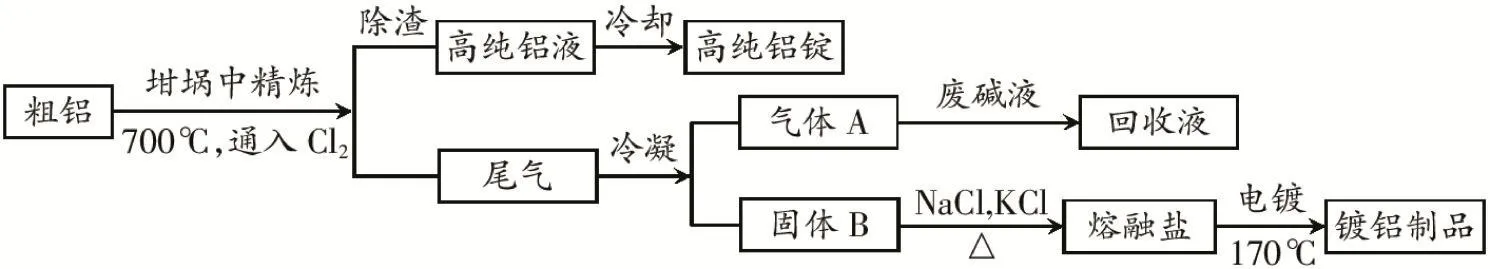

例5(2011年广东试题):由熔盐电解法获得的粗铝含一定量的金属钠和氢气,这些杂质可采用吹气精炼法除去,产生的尾气经处理后可用于钢材镀铝。工艺流程如下图(图3)所示。(注:NaCl熔点为801℃;AlCl3在181℃升华)

(1)精炼前,需清除坩埚表面的氧化铁和石英砂,防止精炼时它们分别与铝发生置换反应产生新的杂质。相关的化学方程式为①_____和②____。

(2)将Cl2连续通入坩埚中的粗铝熔体,杂质随气泡上浮除去。气泡的主要成分除Cl2外还含有_______;固态杂质粘附于气泡上,在熔体表面形成浮渣,浮渣中肯定存在_______。

(3)在用废碱液处理气体A的过程中,所发生反应的离子方程式为。

(5)钢材镀铝后,表面形成的致密氧化铝膜能防止钢材腐蚀,其原因是______。

图3

3.4 以综合形式呈现的信息

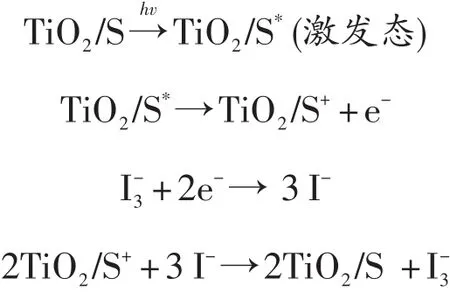

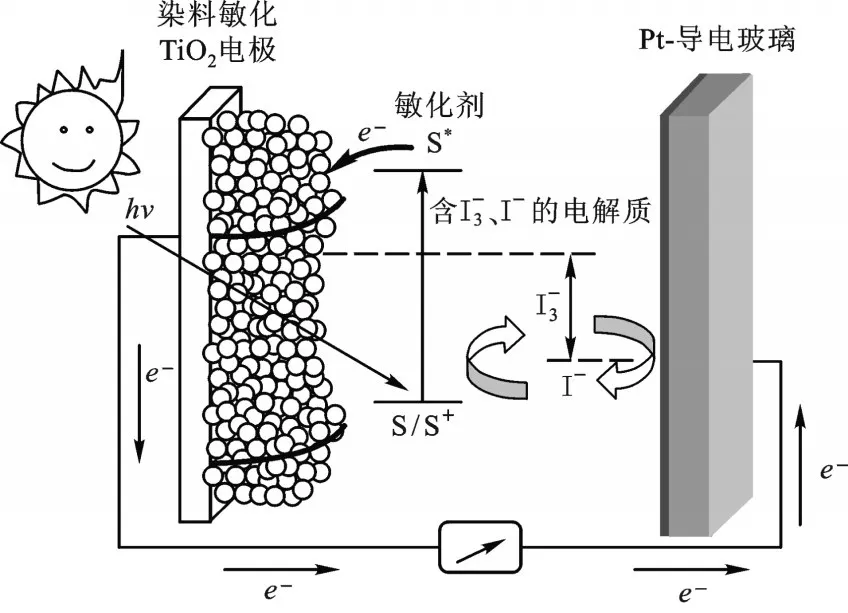

将文字、图表及方程式等信息形式综合呈现。例6为一例,试题提供了电池中一系列电子转移、物质转换反应以及电池结构信息,要求学生获取图表中反应及电池结构信息,考查学生利用原电池基本原理分析和解释光电转化电池中电子转移、离子迁移、化学反应和能量转换的一系列基本问题。

例6(2010年全国卷I试题):下图(图4)是一种染料敏化太阳能电池的示意图。电池的一个电极由有机光敏染料(S)涂覆在TiO2纳米晶体表面制成,另一电极由导电玻璃镀铂构成,电池中发生的反应为:

图4

A.电池工作时,I-离子在镀铂导电玻璃电极上放电

B.电池工作时,是将太阳能转化为电能

D.电池中镀铂导电玻璃为正极

目前,高考化学试题的信息类型已经呈现多元化发展趋势,但是不论信息呈现的形式如何变化、考查的信息来源如何新颖,“信息迁移能力”试题离不开化学基础知识、基本能力和基本的科学方法。学生只要在中学化学知识的基础上,使用正确适宜的科学方法,运用基本的学科能力就能分析和解决问题。

4 思考和展望

高考化学从单科向理科综合转变之后,化学试题的数量大大减少,“信息迁移能力”试题的信息来源、呈现形式以及考查方式均发生了较大变化,为更好地体现新课程改革的理念,体现高考能力考查的目标,对“信息迁移能力”试题的命制有如下思考:

第一,信息的容量可以加大,同时还可能提供一些干扰信息,要求考生能从纷繁复杂的信息中提取有用信息,提取能有效解决问题的信息,尝试考查批判性思维。因为在实际研究的文献调研过程中,需要查阅的大量文献资料,而在实际使用过程中只有部分信息可以利用,因此获取信息的能力在当今信息化时代非常重要。第二,信息包含的学科内容应更加综合。第三,信息应来源于真实的生产资料或科研数据。第四,信息呈现形式应更加多样化。

目前,高考化学试题在满足选拔要求的基础上,更加符合时代发展的需要。在经过新一轮高中课程改革后,高考化学“信息迁移能力”试题不再只是化学知识的迁移,而是更加注重对化学知识与技能、化学探究的过程与方法、科学态度与价值观以及化学与其他科学技术之间关系的综合考查。这些考查点是新课程改革的基本理念和目标,也是今后高考化学内容与形式改革的基本方向。

[1]教育部考试中心.能力考试的研究与实践[M].北京:中国人民大学出版社.1999.

[2]教育部考试中心.高考化学测量理论与实践[M].北京:高等教育出版社.2007.

[3]韩家勋,卫子光,王爱玲,魏贵君.化学高考结构效度初探[J].化学教育,1996(12).

[4]林崇德.论学科能力的建构[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(1).

[5]教育部考试中心.1994年普通高等学校招生全国统一考试大纲[M].北京:高等教育出版社.1994.

[6]教育部考试中心.2007年普通高等学校招生全国统一考试大纲课程·课程标准实验版[M].北京:高等教育出版社.2007.

[7]宁潜济.关键在于能力的培养——信息迁移试题研究札记[J].考试(高考英语版).1994(5).