泰山经石峪大字金刚经历史研究及保护方法初探

孙学武

(山东省泰山市泰山风景名胜区管理委员会 山东 泰山 271000)

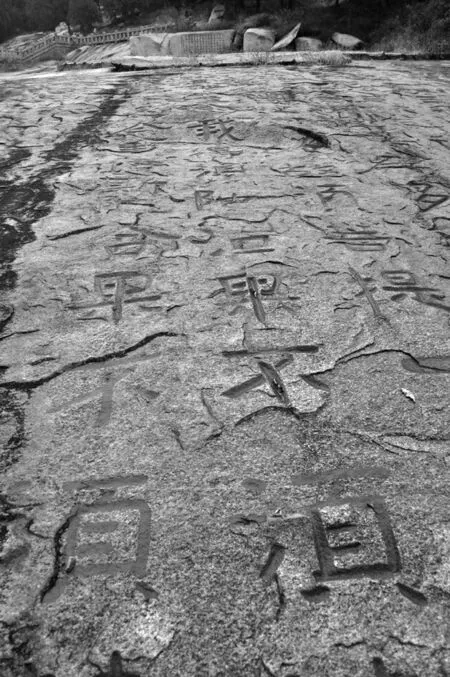

《泰山经石峪金刚经》,又名《泰山佛说金刚经》,其摩崖刻石,位于泰山斗母宫东北经石峪花岗岩中溪河床。经文刻于东北势高、面积2064平方米的缓坡石坪上,自东而西刻《金刚般若波罗密经》,书法以隶为主,间有篆、楷、行草,用笔苍劲古拙,纵逸大度,结体奇特,斜倚相生,充满个性。石坪地势有高有低、字径大小亦有差别,大多竖纵三十五厘米左右,横宽四十至六十厘米不等,世人誉之为“大字鼻祖”、“榜书之宗”(图一)。

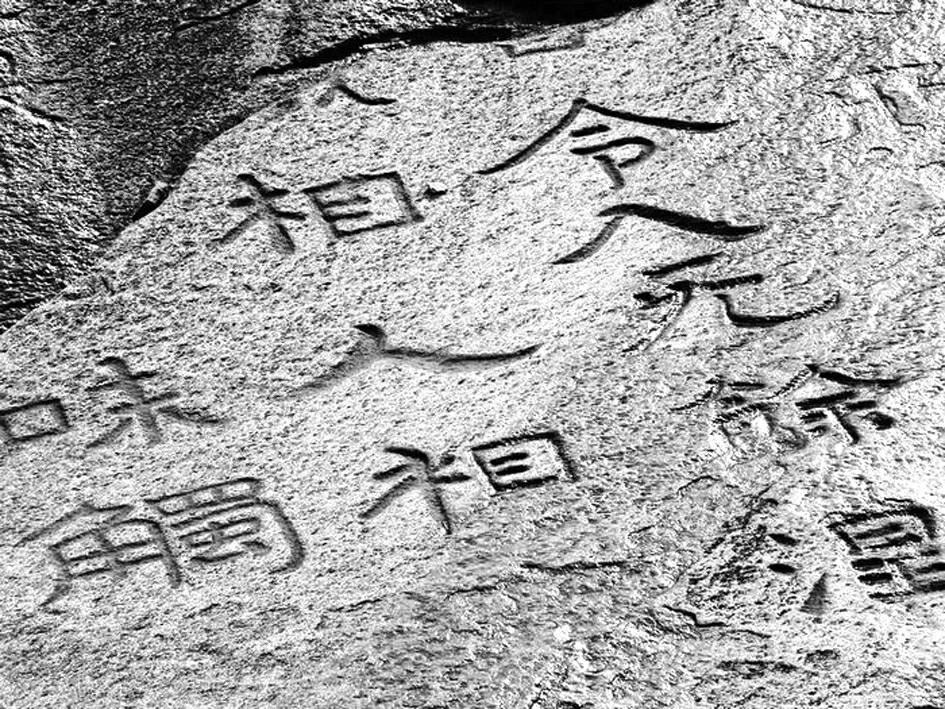

数百年来,古今中外学者一直对泰山经石峪摩崖刻经的书法艺术价值高度关注(图二)。

清扬守敬《学书迩言》曰:“北齐《泰山经石峪》以径尺之大书,如作小楷,纡徐容与,绝无剑拔弩张之迹,擘窠大书,此为极则。”[1]清人冯云鹏在《金石索》中盛赞:“如印泥画沙,草情篆韵,无所不备。”[2]清人包世臣赞曰:《泰山经石峪》大字,与焦山《瘗鹤铭》相近,而渊穆时或过之。有云鹤海鸥之态[3]。

图一 中溪河西侧大字石坪对面的高山流水石刻

1916年,康有为来到泰山经石峪,面对刻石,大为赞叹,赋诗咏道:“观摩不忍去,手画足趑趄。”并曰:“‘经石峪’大字为榜书之宗。榜书亦分方笔圆笔,亦导源于锺、卫者也。‘经石峪’圆笔也,‘白驹谷’方笔也。然自以‘经石峪’为第一,其笔意略同‘郑文公’,草情篆韵,无所不备,雄浑古穆,得之榜书,较‘观海诗’尤难也。作榜书须笔墨雍容,以安静简穆为上,雄深雅健次之。观‘经石峪’及‘太祖文皇帝神道’,若有道之士,微妙圆通,有天下而不与,肌肤若冰雪,绰约如处子,气韵穆穆,低眉合掌,自然高绝,岂暇为金刚努目邪?”[4]。

著名作家汪曾祺在《泰山游记》里这样写道:“泰山即使没有别的东西,没有碧霞元君祠,没有南天门,只有一个经石峪,也还是值得来看看的。”[5]

当代著名学者王鲁湘为大型电视系列片《泰山》撰写的解说词中叹道:“细品之,若高原走马,空阔从容;近察之,似尊尊佛像,静穆端庄;远望之,如云鹤游天,超然飞动。衬之以山林峭壁,流水钟声,不仅与大自然溶在一起,更与佛教义理化为一体,它是人、艺术、自然三者高度结合的产物,场面之博大,气势之恢宏,堪称我国书法史上一绝。”

一、经文的字数、刻经年代及经主与书者

(一)经石峪经文的字数

图二 缓坡石坪上大字石刻

《山东通志》称“共计存字995字”。民国十八年秋泰安知县姚光裕题石云:“经石峪经字,近有九百九十二字,剥蚀者不知凡几,俯查西南隅,字与石土接,疑犹有压盖者,于是掀土劈石,得七十三字。”1931年4月,傅振伦先生游泰山,所记经石峪现存经文31行945字[6]。清末民初蒋叔南考查经石峪后,称经石峪原刻41行,并断定当时未刻完《金刚经》全部,只刻到第15行。

经笔者现场查验应刻44行2998字,因风化侵蚀,现仅存1382字。第31行以后绝大多数为双勾线,其中37、38、46、47行未见一笔刻痕,其他行也是书而未刻。显然可以看出《经石峪》是未得完工的半成品。

(二)经石峪刻经的年代

北响堂山《唐邕刻经碑纪》云:“以为缣缃有坏,简册非久,金牒难求,皮砥易灭。于是发七处之印,开七之函,访莲华之书,命银钩之迹,一音之,尽勒名山。于鼓山石窟之所,写维摩诘经一部,胜鬘经一部……”历史记载隋唐以前没有印刷术,佛经的传播靠抄本进行。这种方法既费时费力,又不利长期保存,稍遇毁佛浪潮的冲击,即有灭迹的危险。于是在与北周毗邻的北齐境内,仅短短的20年之内,出现了大量的佛教摩崖经,地处中国北方泰山经石峪摩崖刻经,即是这一历史环境下的产物。

经石峪刻经题目的全称是“金刚般若波罗蜜经”,与鸠摩罗什译《金刚经》相近,此译本于后秦弘始三年至弘始十五年之间,这一考证也基本断定经石峪刻经年代。经石峪刻经善始未能善终,应与我国历史上周武帝灭佛有关。周武帝灭佛始于建德三年(公元574年),至建德六年(北齐承光元年)周灭齐,又把禁佛令扩及到关东(潼关以东地区)。泰山在建德六年以前属北齐管辖,经石峪刻经很可能始于北齐武平年间,未及完成,齐被周灭,周武帝又继续推行灭佛禁令,使刻经被迫中止,周武帝死,二年后(大象元年),北周复立佛像,恢复佛、道二教,邹县铁山摩崖刻经,即刻于大象元年。推断泰山经石峪摩崖刻经工程,中止于北齐王朝覆灭之时北齐承光元年(公元577年),郭沫若先生就认为泰山经石峪为“北齐人所书”。

(三)经石峪摩崖刻经经主与书者

泰山经石峪石刻没有落款、未署经主、未标注书者,给后人留下了难解之谜。千百年来历史家、学者、文人、书法爱好者无数次的对它进行研究和考证。综合起来主要有如下几种观点:1.“非人所能”。2.北齐“唐邕”或“王子椿”。3.“与《郑文公》略同”即“郑道昭所书”。4.“王右军”(王羲之)书。5.北齐人“韦子琛”书[7]。6.“僧安道一”书。

假如认定泰山经石峪为北齐年间刻制无误的话,那么只能在同时代人中寻找,“非人所能”实则孟浪;郑道昭所书、王右军书可以排除;北齐人“唐邕”虽善书但神韵与经石峪有所不同;“王子椿”北齐年间曾任梁父令,“尝于徂徕刻石经二”,但实地考察落款为“经主梁父县令王子椿”,可断为出资者而非书经者;北齐人“韦子琛”是今山东邹县(邹城市)尖山摩崖刻经的经主或主事人,亦非书经者;最有可能的泰山经石峪书者当是“僧安道一”。僧安道一是当时我国主要刻经的大书法家,西至河南、北至河北、东至山东东部都有他书写的刻经。仅泰山周边而言,邹县尖山刻经的年代记载为皇周大象元年,注明书经者为“僧安道一”。当代学者把邹县尖山刻经与泰山经石峪刻经进行比较后认为:“刻经方法相同,字径、书体、风格也都极为一致,字径都是50-60厘米,都是以隶为主,兼以楷、行、草、篆。两处刻经相距不足10年、时代相近。泰山经石峪刻经的书者应也是东岭僧安道一。”[8]

二、保护措施的探索及其病理成因的探讨

泰山经石峪摩崖刻经的病理有一个漫长的过程,新中国成立后,泰山管理部门就实施了一系列保护措施,并对刻经病理成因进行了有益的探索。

(一)从最基础的工作做起

1956年整修由主盘道通往经石峪的近300米石阶小道。1967年在大字石坪北面砌起石坝,并将水道改在刻石西侧。1982年树立省级重点文物保护单位标志,在石坪周围筑石栏,以免游人任意步入践踏。2001年6月被国务院列为全国重点文物保护单位,同年成立经石峪文物管理所。2002年进行经石峪二期保护工程,修神聆桥、筑看管房。2003年按照山东省文保中心保护方案,采用有机硅堆即将剥落的风化岩石进行灌注粘结处理。2001年安装了视频监控系统,2009年视频监控纳入数字泰山系统,实现网络动态监控。

(二)认真听取专家们的意见和建议

2007年7月27日,山东科技大学地质学吕朋菊教授、泰山石刻研究专家姜丰荣先生、泰山学院汤贵仁教授等泰山研究专家,对经石峪保护进行实地查勘会诊,形成意见:1.经石峪石坪属于石英闪长岩,泰山雨水ph值在5、6左右,属弱酸性,对石质损害较小。主要的损害因素是皮壳球形风化和寒冻风化作用。夏天应该控制温差,防止热胀冷缩;秋冬季节应该挡水,防止冰冻膨胀造成石层空鼓开裂。2.夏季可考虑人工引水漫流石坪降低温差,保持恒温,作为一个实验性、观测性的科研项目,收集有关影响石刻变化的物理、化学数据,进行长期研究,完善保护方案。3.建议按石坪刻经原貌做小样展示牌,解决游人想近距离观摩刻经而产生翻越栏杆等违规现象;在泰山樱桃园茶棚石壁复制经石峪刻经,使经石峪刻经走出去宣传、发扬光大。

2010年3月19日-21日,应山东省泰安市泰山风景名胜区管理委员会的邀请,中国文化遗产研究院荣大为、杨朝权,北京故宫博物院陆寿麟,山西大同云冈石窟研究院黄继中,四川省考古研究院马家郁,西安文物保护中心齐扬,广州白云文物保护中心马振华、梁义等8位专家对泰山经石峪石刻保护情况进行了考察与论证。专家们听取了泰山管委会对泰山石刻保护有关工作情况介绍,实地考察了泰山经石峪石刻。经过论证,建议应尽快编制《泰山石刻保护总体规划》,制定专项保护方案,上报、审批,并组织实施。在实施石刻保护工作中,应把握好以下几项原则:一是把握好文物具有不可再生和不可替代的特殊性质的原则。二是注重文物变化规律,找准病因,实施科学保护的原则。三是从文物本体出发,坚持实事求是的原则。四是借鉴以往的经验,把握好新旧保护材料的使用和创新。五是抢救性保护与日常维护要统筹考虑,同步进行。六是实施石刻保护要理性思维,长远考虑。

(三)测量温差变化对摩崖石刻的影响

2008年,经石峪所处的泰山管委会红门管理区进行了石坪温度测量,根据全年数据分析,石温与天气温度的差别是:上午8:30温差小,三、四月份是2℃-3℃,五-八月份4℃-6℃,九-十二月份是1℃-2℃;全年平均温差2.3℃-3.7℃;下午14:00时温差较大,三、四月份是8℃-15℃,五-八月份15℃-23℃,九-十二月份是2℃-5℃;其中七、八月份石温高达53℃,全年平均温差8.3℃-14.3℃,下午16:30温差较小,全年平均温差3℃-8℃。从全天情况分析,七、八月份温差较大,大约在5-16℃,有时温差达到20℃,温差的急剧变化,也是石刻风化的原因之一。

图三大字刻经局部有破损

(四)对石坪片状剥落风化研究

2010年,中国科学院地质与地球物理研究所,会同泰山管委会,对泰山经石峪缓坡石坪片状剥落风化的几何特征开展了研究,现场调查结果表明,经石峪缓坡石坪呈表面的片状剥落风化直接影响着经文笔划的深度,应该作为经石峪石刻的主要风化形式来逐步开展相关研究。在现场调查和量测的基础上,对泰山经石峪缓坡石坪表面片状剥落的形状、剥落面积、层数、剥落层厚度、离层特征等进行了统计和分析,并提出了石坪表面多层片状剥落的破坏模式(图三)。

经石峪佛经石刻所在的石坪走向NE15度,倾向西北,平均倾角约16度。经石峪石坪的岩性为中细粒黑云石英闪长岩,由斜长石、钾长石、石英和黑云母等矿物构成。斜长石具弱环带构造,部分具钠长聚片双晶,多黝帘石化,部分半自形板柱状结构,粒度1-1.8mm,个别最大2mm;钾长石具格子双晶,粒度多在0.3mm左右,他形粒状;黑云母绿色,具多色性。石坪处还发育有北西向和近南北向的两组长英质岩脉。

不同高程处剥落层边界的朝向不同而对雨水的阻截情况不同是造成上述片状剥落,化差异性的主要原因之一。低处剥落层边界朝向上部,便于阻截住雨水,使雨水较多、较长时间存留下来,为雨水冻融作用提供了条件;高处的则朝向坡下,利于雨水顺流而下,使得雨水存留下来的雨水少、存留时间短。另外,坡脚处和上部坡面处的应力条件的差异等也可能是一原因。

图四 大字刻经局部风化

泰山经石峪黑云石英闪长岩岩体表面片状剥落风化的基本模式为:岩体表面首先发生鼓胀离层,而后或直接剥落,或通过横向延展而形成延展离层后再次剥落。具体可描述如下:片状剥落发生之后,在光照、温差变化等产生的热应力和雨水结冰产生的胀缩等作用下,岩体表面先发生鼓胀风化,产生鼓胀离层,随着光照、温差、风化等反复作用,鼓胀区薄弱部位在受力情况达到一临界值时出现了张开裂隙。裂隙进一步发展,片状离层将被分成两部分或多部分。

通过对经石峪缓坡石坪多层片状破坏的调查分析,结论:1.多层片状剥落是经石峪佛经石刻风化的重要形式,是造成经文丢失的主要原因之一。2.片状剥落层最多可达5层,已发生剥落的各层厚度主要在0.5-0.8cm之间。片状剥落存在进一步发展的趋势,这对笔划深度在1cm到3cm之间现存经文的长期保存构成威胁。3.光照、雨水存留条件等差异是造成斜坡同一研究位置不同高程处岩体片状剥落差异性的主要原因。4.泰山经石峪缓坡石坪的片状剥落破坏模式包括了鼓胀和延展两个过程。这一模式较好反映了研究区片状剥落的过程(图四)。

三、可作借鉴的保护方法及可操作性的保护设想

(一)可借鉴的保护方法

第七界全国考古与文物保护化学学术会提出石刻古迹石质保护方法:

1.表面清洗:用去离子清刷岩石表面的尘土、黑色沉积物、苔藓等。表面清洗的目的除了清除岩体污物外,还将滋生在岩石上的低等植物清除,以便隔绝它们在生长过程中产生的有机酸浸蚀岩石。

2.纸浆脱盐:分三次纸浆敷涂,去除石刻内部可溶性盐,以避免可溶性盐在潮湿的空气中随着温度、湿度变化反复发生反应,结晶析出表面,造成体积膨胀而损失岩面。

3.无水洗涤:无水乙醇清洗岩体,达到通透毛细管的作用,疏通孔洞,为渗透加固做准备。

4.渗透加固:SAE-300弹性加固剂对岩石进行渗透加固。聚合的SAE-300在溶液中缓慢水解,反应过程时岩石的矿物颗粒被硅酸胶膜结合在一起,无副作用,不影响岩石的吸水率等物理本质特征。在岩石表面不生成隔离层,而形成均匀的强度剖面。

5.疏水处理:涂刷憎水剂,隔绝水介质,切断污染源。

以上处理方法能够最大限度的降低岩面风化速度,减弱风雨尘埃等因素的侵蚀。同时不论是SAE的加固措施、还是疏水试剂的憎水措施,都是可逆的,不影响将来采取其它保护措施的成效。

此项SAE加固和疏水保护方式,在国内已有应用,如西安大雁塔顶部砖石加固,陕西半坡遗址中局部加固和陕西乾陵灰岩的加固防渗,从效果上分析,基本上达到预期保护目标,但是北方地区山岩石刻的保护中尚未有应用先例,应慎重进行。

石刻保护是一个世界性难题,希腊古罗马时代留下来的石刻也面临着风化、自然损伤的局面,有些倒在地上,他们就让石刻保持原样。澳大利亚、德国、法国等地的科学家都研究出一种防止石刻风化的液体,可以用于石刻表面,但是没有哪个国家愿意拿自己的艺术珍品做试验。因为不经过长期的观察很难发现其的危害性。假如真的发生了危害,谁能承担责任?

(二)可操作性的保护设想

一是穹顶式保护,建类似于兵马俑穹顶式保护场馆,将经石峪大字石坪整个保护其中,将有效杜绝风化等破坏经石峪大字的外来因素,外观可以山的样式不同于兵马俑穹顶建筑,并为游客提供瞻仰古迹、休憩等场所。

二是漫水式保护。在夏季雨水充沛时,利用经石峪上坝引多点漫水喷头,将整个经石峪大字石坪细水漫浸,有效杜绝夏季气温变化多端,暴晒之后雨淋形成的冷热刺激岩石主体,以保护经石峪大字的石质母体,经石峪南方地势较低处建下坝,在春旱秋冬季节采取抽水循环的方式进行漫水式保护。

三是水淹式保护,探究历史,古代石窟石刻等遗存,究其能完好保存至今,大多埋藏于地下或水中。据记载《金刚经》刻成后藏于水下约千年,才被人发现水下有字,使山间水改道另行,经文始暴露出来。经石峪大字保护如采取土埋保护法当然效果最好,但使今人难以瞻仰历史遗迹,非上策。如采取水淹式保护,可在目前经石峪大字石坪西南方向建蓄水坝,用水淹式将经石峪大字保护,经文隐隐现于水中,清澈洁净,熠熠生辉,水波摇曳中观历史经书将别有一番韵味。

[1]安廷山.泰山石经.齐鲁书社,2003:404.

[2]杨学军,主编.世界自然与文化遗产9.延边大学出版社,2005:241.

[3]廖苾君,王路灵,编著.图说黄河.吉林人民出版社,2010:207.

[4][清]康有为,著.崔尔平,校注.广艺舟双楫注 详注插图本.上海书画出版社,2005:210.

[5]汪曾祺.汪曾祺散文插图珍藏版.人民文学出版社,2005:285.

[6]泰山文物风景管理局泰山志编纂办公室.泰山志资料选编,第2 辑.1984:192.

[7]张守富,等总纂,山东省地方史志编纂委员会编,杨庆蔚、于连荣(卷)主编.山东省志.泰山志.古今石刻碑贴目.明万历29 年(1601)孙克弘辑,刻本).中华书局,1993:309.

[8]姜丰荣,史欣,张用衡,编撰.泰山石刻.泰山大全.山东友谊出版社,1995:829.