低掺杂浓度n型GaAs欧姆接触的研究

宋淑芳,赵建建,谭 振,孙 浩

(华北光电技术研究所,北京100015)

1 引言

GaAs/AlGaAs量子阱红外探测器具有材料热稳定性好、均匀性好、响应波长易控制等优点,成为了第三代红外探测器的选用材料,广泛用于空间研究和军事防御等方面,并且通过对GaAs/AlGaAs量子阱材料结构的设计实现了远红外和太赫兹波段的探测[1-2]。

研究发现,随着探测波长的增加,量子阱结构探测材料接触层的掺杂浓度会极大影响探测效率,即接触层的掺杂浓度越高,接触层对远红外和太赫兹波段的吸收也增加,从而降低了量子阱结构对该谱段波的响应,探测效率降低,因此在用于太赫兹波段探测的GaAs/AlGaAs量子阱材料结构中,两端的n型接触层的掺杂浓度应低于5 ×1017at/cm3[3]。但是 n 型 GaAs接触层上制备欧姆接触时,接触层的掺杂浓度越高(>1×1018at/cm3)越易于形成低电阻的欧姆接触,接触层的掺杂浓度越低(<1×1018at/cm3)越难形成低电阻的欧姆接触,因此一直以来低掺杂浓度n型GaAs接触层的制备是研究的难点和重点[4]。在本文中,我们将重点研究低掺杂浓度(2×1017at/cm3)n型GaAs接触层的欧姆接触,通过改变金属层AuGe/Ni的厚度,合金化的温度和时间等参数获得优化的制备条件。

2 测量欧姆接触电阻的方法

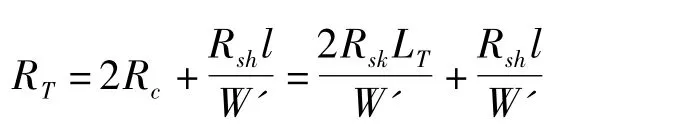

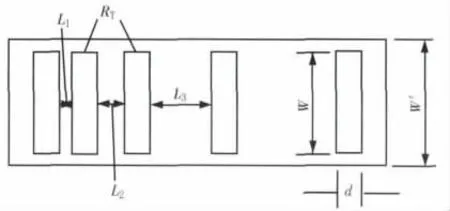

在薄层材料欧姆接触电阻的测量中,目前最广泛的方法之一就是传输线模型(TLM),这种方法是由Schockley首先提出,后来Berger等人作了进一步改进[5]。在与周围环境绝缘的条形半导体材料上,制备不等距的长方形接触块,如图1所示,分别在两个不同距离(Ln)的长方形接触间通恒定电流I,并测出相应的电压 V,可得总电阻 RT,RT可由下式表示:

式中,LT=为传输线长度;Rsk和Rsh分别为接触下的方块电阻和薄层材料本身的方块电阻,对应不同的距离Ln,可测出一组RT,则能作出RT=f(L)曲线,如图2所示,这些点应成一条直线,当L=0时,在RT轴上交点是2Rc。即可得Rc值,直线的斜率为Rsh/W。

图1 TLM的样品示意图

图2 总接触电阻与L的关系图

3 实验过程

目前普遍使用AuGe/Ni/Au的金属体系做为n型GaAs欧姆接触的材料[6],其中,AuGe固溶体的重量比 Au:Ge为88:12,AuGe的熔点为375℃,在AuGe/Ni/Au的金属体系中Ni层的作用是高温退火时(温度高于375℃)抑制AuGe融合成球,AuGe固溶体中的Au可以增加界面层Ga的外扩散,使得Ge占据Ga的晶格位置,形成重掺杂的n+GaAs层,易于形成好的欧姆接触。但是过量的Au会引起过多Ga的外扩散,在晶格中留下过剩的As,同时Au和Ni做为受主杂质补偿了部分n+GaAs层的施主杂质,从而引起了接触电阻的增加。因此在给定的金属体系中,需要通过改变金属层AuGe/Ni的厚度,合金化的温度和时间,获得最佳的制备欧姆接触的条件。最上层的Au层,主要的作用是降低测试时探针的接触电阻,因此对n型GaAs欧姆接触的结果不产生影响。

我们利用金属有机物化学气相沉积(MOCVD)方法在半绝缘的2in GaAs衬底上生长n型GaAs接触层,掺杂浓度为2×1017at/cm3,然后将样品划成几份,使用标准的光刻技术制备TLM图形,每个电极是100 μm×200 μm的长方形,两个相邻电极之间的距离从5 μm 增加到75 μm,增量步长为5 μm,经过清洗、刻蚀等步骤后,使用离子束蒸发的方法按照顺序生长AuGe,Ni,Au,厚度分别为50nm/50nm/100nm,50nm/25nm/100nm,50nm/17nm/100nm。分别在氮气气氛中 350℃,375℃,400℃,425℃,450℃退火,退火时间为 30s,60s,120s,180s。然后对样品进行电流-电压(I-V)等电学测量,利用扫描电子显微镜(SEM)观察电极表面形貌,同时利用能量色散X射线光谱仪(EDX)对电极表面进行成分分析。

4 结果与讨论

4.1 I-V测量结果

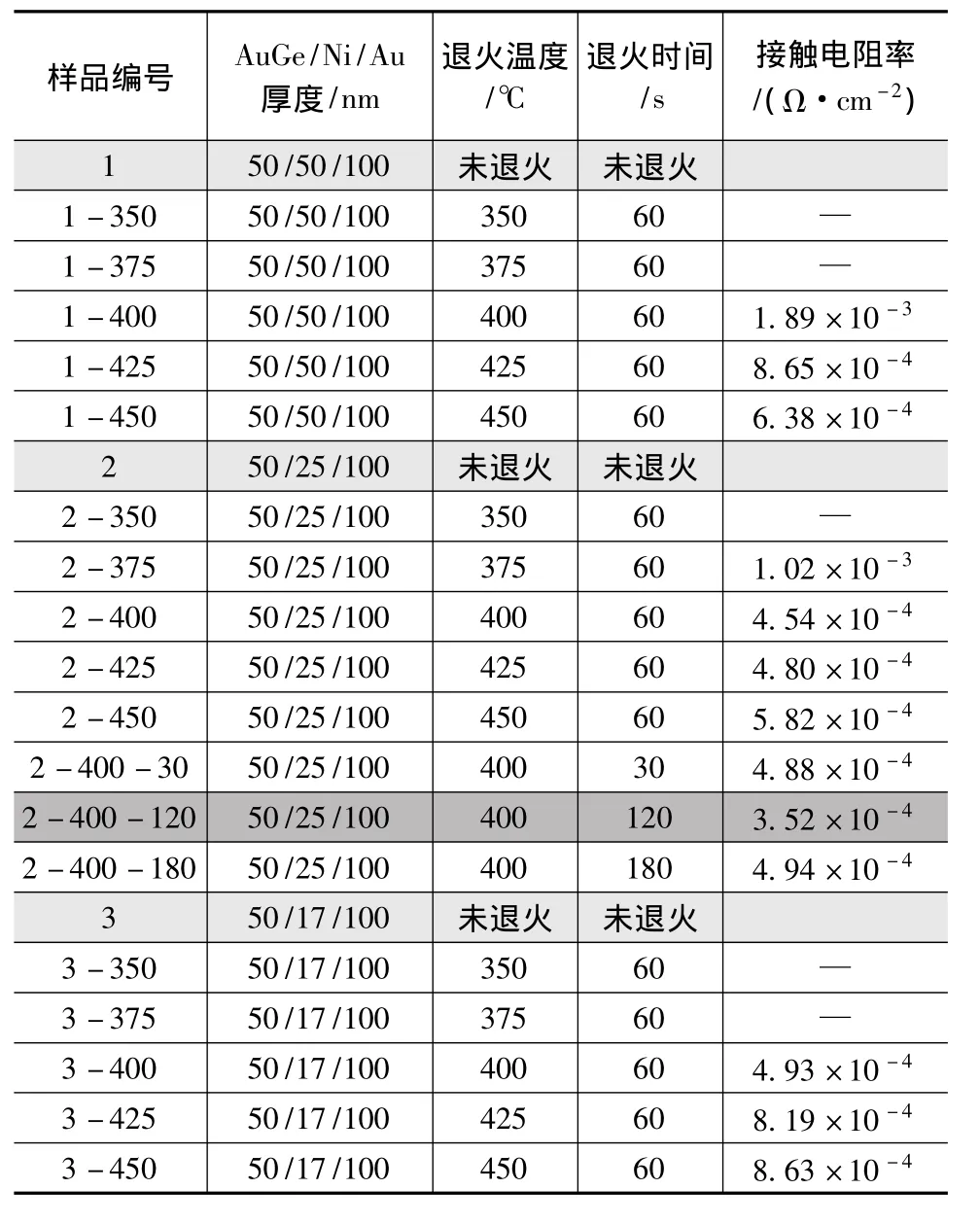

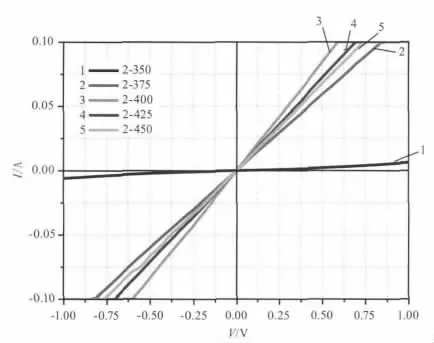

表1中统计了样品编号、退火条件及其接触电阻率等参数,样品分为三个系列,样品1系列、样品2系列、样品2系列的AuGe厚度和Ni层厚度比分别为1∶1、2∶1和3 ∶1,图3是样品2系列的 I-V曲线。从表1中可知,对于所有的样品,当退火温度低于375℃时,很难形成欧姆接触,对应于I-V曲线中为过零点的曲线,而不是直线,例如图3中样品2-350的曲线,因而无法得到具体数值的接触电阻率。AuGe合金的熔点为375℃,因此当退火温度高于AuGe合金的熔点时,更有利于Ga的外扩散和Ge占据Ga的晶格位置,获得欧姆接触。在相同温度和时间退火条件下,从表1中可知,样品2系列的接触电阻率低于相对应的样品1和样品3系列的接触电阻率,因此获得好的欧姆接触的AuGe/Ni最佳厚度比为2∶1,此时Ni层既能在高温退火时抑制AuGe融合成球,又没有成为增加电阻率的受主杂质。对于样品2系列,如图3中所示,通过比较相同退火时间不同退火温度和相同退火温度下不同退火时间样品的接触电阻率,得到最佳的退火温度和时间为400℃和120/s,因此我们获得了制备欧姆接触的最佳工艺条件为:AuGe/Ni/Au的厚度为50 nm/25 nm/100 nm,退火温度为400℃,退火时间为120/s时,欧姆接触电阻率为最低3.52×10-4Ω/cm2。

表1 样品编号和样品参数的统计表

图3 样品2系列的I-V曲线(相同退火时间下,不同退火温度)

4.2 SEM和EDX测量结果

图4是样品2系列的SEM图谱,从图中可知,当退火温度低于400℃时,表面很平整。在350~400℃范围内,随着退火温度增加,表面出现合金化图纹,尤其是退火温度为400℃时,即使退火温度高于AuGe固溶体的熔点(375℃),仍然没有出现结晶现象,表面维持平整状态,表明中间的Ni层起到了抑制金属结晶成球的作用。但是当退火温度高于400℃时,出现了明显的结晶成球,样品表面极其凸凹不平,并且随退火温度增加,结晶的程度逐步增加。这一结果进一步说明了上述退火温度和接触电阻率的关系,退火温度从350℃到400℃,样品表面平整,接触电阻率随温度增加逐渐减小,400℃时达到最低点,再继续增加退火温度,样品的表面粗糙,接触电阻率随温度增加而增加。

图4 样品2系列的SEM图谱

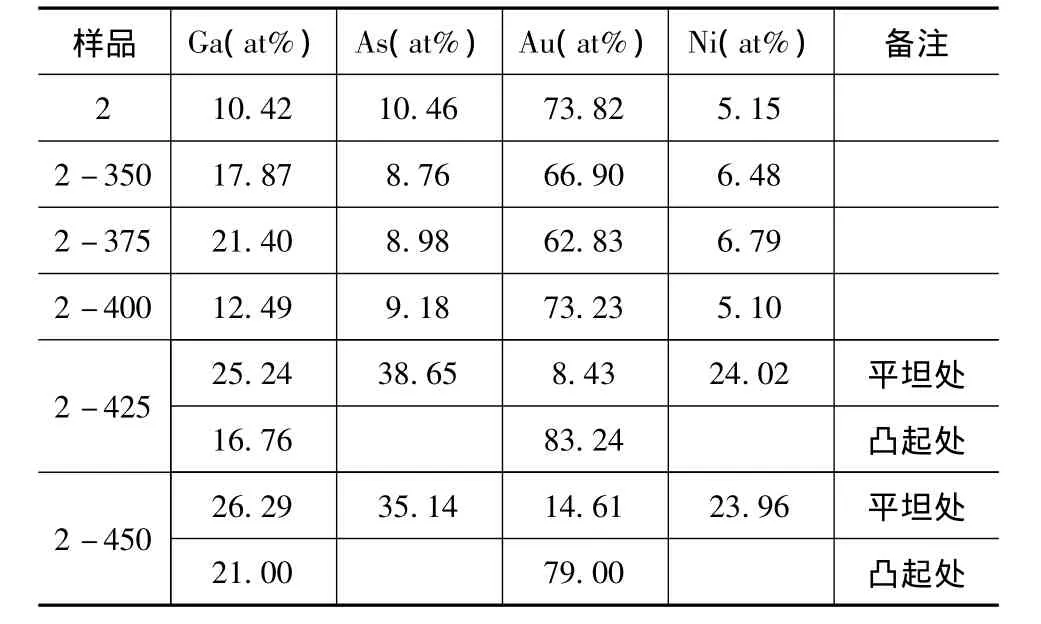

表2中列出了样品2系列表层元素的原子百分比,从表中可知,未退火时,样品中Ga和As的原子比基本相同,说明样品的Ga和As的原子比为1:1;随着退火温度增加Ga原子的百分比远高于As,表明部分Ga原子从界面处析出,和Au形成AuGa合金;当退火温度达到425℃时,表面出现结晶,平坦处的As原子比高于Ga的原子比,说明过量的Ga析出,导致晶格中留下大量的As原子,从而会引起接触电阻率的增加,凸起处只有AuGa合金,表明在该温度下AuGa结晶成球。进一步理解各层结构(晶格、原子配比)等情况,需要其他的实验手段来验证。

表2 样品2系列表层元素的原子百分比

5 结论

利用TLM方法研究低掺杂浓度(2×1017at/cm3)n型GaAs接触层的欧姆接触,通过I-V测量、SEM、EDX等测试手段详细研究金属各层的厚度、合金化的温度和时间等参数对接触电阻率、表面形貌和成分的影响。研究表明最优化的制备条件:AuGe/Ni/Au的厚度为50nm/25nm/100nm,退火温度为400℃,退火时间为120s时,欧姆接触电阻率为最低3.52×10-4Ω/cm2,这一结果为量子阱结构太赫兹探测器芯片的制备奠定了基础。

[1] Liu H C,Song C Y,Spring Thorpe A J,et al.Terahertz quantum-well photodetector[J].Appl.Phys.Lett,2004,84(20):4068-4070.

[2] Graf Marcel,Scalari Giacomo,Hofstetter Daniel,et al.Terahertz range quantum well infrared photodetector[J].Appl.Phys.Lett,2004,84(4):475 -477.

[3] Patrashin M,Hosako I,Merken P.Terahertz-range quantum well photodetector[J].Photonics:Design,Technology and Packaging II,2006,6038:60380H -1 -60380H -4.

[4] Lin Hungcheng,Senanayake Sidat,Cheng Keh-Yung,et al.Optimization of AuGe-Ni-Au ohmic contacts for GaAs MOSFETs[J].IEEE Transactions on electron devices,2003,50(4):880 -885.

[5] Berger H H.Models for contacts to planar devices[J].Solid-state Electronics,1972,15:145 -158.

[6] Hsu C C,Ding Sunan.Recent development in ohmic contact for III-V compound semiconductors[J].Vacuum science and technology,1994,14(2):71 -94.(in Chinese)许振嘉,丁孙安.III-V化合物半导体欧姆接触的研究进展[J].真空科学与技术,1994,14(2):71-94.