南宋地方桥梁的修建与士人参与

宋燕鹏,张素格

(1.首都师范大学 历史学院,北京100048;2.河北科技大学外国语学院,石家庄050018)

在传统习惯上,地方公益向来是由各级政府官员主导,其中桥梁修建是地方公益的主要内容之一。只要沟壑溪流阻遏行路之处,皆会有人主持修桥。不言而喻,桥梁修建要有雄厚的资金支持,这主要有两个来源,一个是政府财政;一个是民间资金。唐宋以降,州(府)和县两级政府对桥梁修建发挥了主导作用,这是中国古代官员施政的主要内容之一。南方水道纵横,地方民众每每以难以渡涉为病。而南宋地方财政不足的情势,使得地方官员难以有更多的作为。面对如此情境,官员只能依靠地方势力的支持(其中士人占有重要地位),这就为地方势力提供了发展的空间。南宋时士人参与到地方桥梁修建活动之中,并且以自身或者群体的力量发挥作用,构成了对地方政府施政的补充。①所谓“士人”,邓小南先生针对宋代的限定是“姑且把具备一定经济实力与文化背景、参加过科举考试(‘业进士’)或曾出仕做官(特别是文官)者称作‘士人’”(《宋代士人家族中的妇女:以苏州为例》,载《国学研究》第五辑,北京大学出版社,1998年)。梁庚尧先生的定义是“至于士人,则包括曾经通过解试的解举人,曾经入官私学校肄业的学生,以及其它曾经以读书自业的读书人。”(《豪横与长者:南宋官户与士人居乡的两种形象》,载《宋代社会经济史论集》,台北:允晨文化实业股份有限公司,1997年,第474页)笔者认定士人的标准,则是将二位先生的定义结合起来。对此笔者未见有专文阐述,②论及南宋士人的中外学者有邓小南、黄宽重、梁庚尧、斯波义信、小林义广、中砂明德等先生。但对南宋士人参与桥梁修建并无专文阐述。至于桥梁修建,笔者所见有张文、洪诚志、方俪璇、金荣济等中外学者的著作里涉及到,亦未分析参与的方式。上述学者论著不再一一列出,如引用时再作交代。此外需要说明的是,出于宗教目的的桥梁修建不在本文分析范围之内。故略述于后。

一、南宋士人参与地方桥梁修建的方式

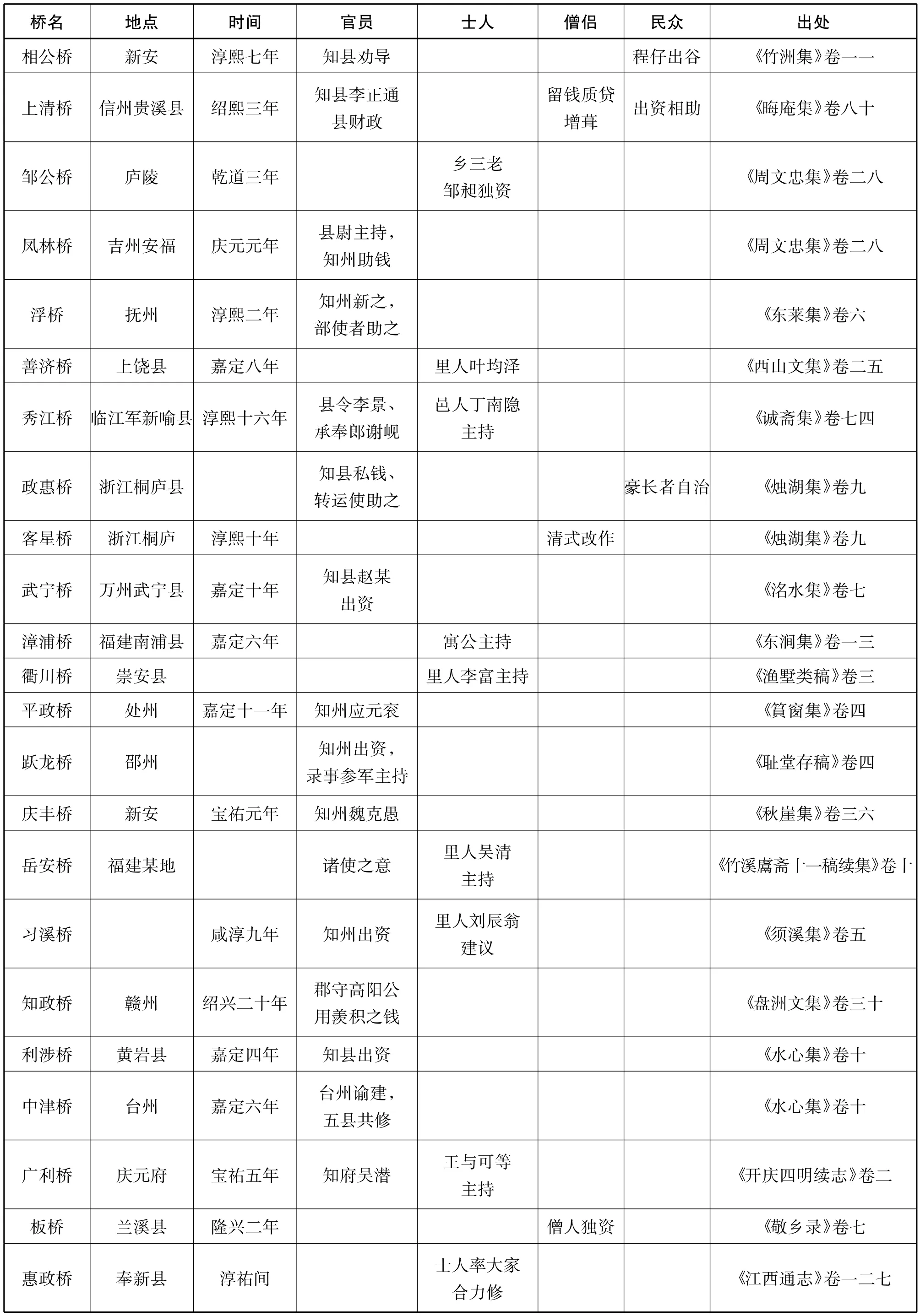

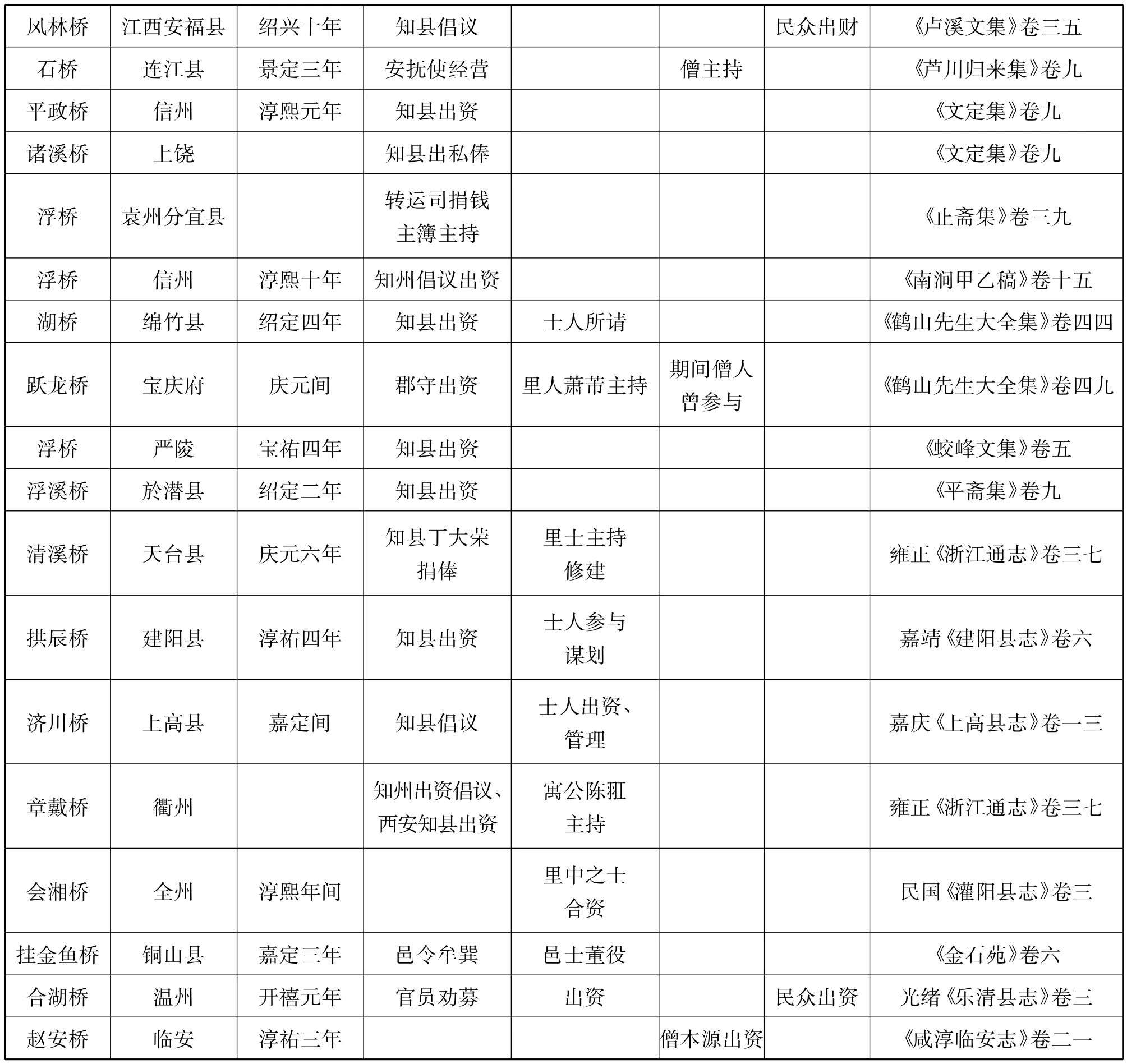

桥梁修建是造福民众的行为,因此参与的士人能获得一定的社会声望。为了做进一步的分析,现将初步搜集到的南宋“桥记”汇集制表(见表1)。

通过对“桥记”的分析,可以将南宋士人参与桥梁修建的具体方式分为资金直接参与和非资金参与两个方面。

(一)资金直接参与

桥梁修建所面临的最主要困难就是资金问题。资金问题解决了,修建工作自然就水到渠成。按出资情况可归纳为以下几种参与形式:

表1 南宋士人参与桥梁修建统计表

凤林桥 江西安福县 绍兴十年 知县倡议 民众出财 《卢溪文集》卷九平政桥 信州 淳熙元年 知县出资 《文定集》卷三五石桥 连江县 景定三年 安抚使经营 僧主持 《芦川归来集》卷九诸溪桥 上饶 知县出私俸 《文定集》卷九浮桥 袁州分宜县 转运司捐钱主簿主持《止斋集》卷三九浮桥 信州 淳熙十年 知州倡议出资 《南涧甲乙稿》卷十五湖桥 绵竹县 绍定四年 知县出资 士人所请 《鹤山先生大全集》卷四四跃龙桥 宝庆府 庆元间 郡守出资 里人萧芾主持 期间僧人曾参与 《鹤山先生大全集》卷四九浮桥 严陵 宝祐四年 知县出资 《蛟峰文集》卷五浮溪桥 於潜县 绍定二年 知县出资 《平斋集》卷九清溪桥 天台县 庆元六年 知县丁大荣捐俸里士主持修建 雍正《浙江通志》卷三七拱辰桥 建阳县 淳祐四年 知县出资 士人参与谋划 嘉靖《建阳县志》卷六济川桥 上高县 嘉定间 知县倡议 士人出资、管理 嘉庆《上高县志》卷一三章戴桥 衢州 知州出资倡议、西安知县出资寓公陈羾主持 雍正《浙江通志》卷三七会湘桥 全州 淳熙年间 里中之士合资 民国《灌阳县志》卷三挂金鱼桥 铜山县 嘉定三年 邑令牟巽 邑士董役 《金石苑》卷六合湖桥 温州 开禧元年 官员劝募 出资 民众出资 光绪《乐清县志》卷三赵安桥 临安 淳祐三年 僧本源出资 《咸淳临安志》卷二一

(1)官员劝导,地方士人出资。修建大型桥梁,以不扰民为宗旨,政府能出资,就尽量不用民间资金。但是在地方财政相对紧张的情况下,不得不依靠民间士人的支持。浙西临安府富阳县(今浙江富阳县)北通余杭,“闽、蜀、湖、广之人暨淮、浙、江东往来,凡不入行都,悉寄径于县”。县治北十里有桥,早已倾颓无已,但是恰巧出现饥荒,公私俱无力修缮。淳熙间,县尉林实上任后“请任是事。爰延致邑之儒先乡贡进士元君复、暨县学经谕谢君邦宠、医士王君善时往,欲为倡率。里居之彦保义郎、前司农事准备差使宋君祖仁,进武校尉右丞相府干办叶君尚贤暨其犹子承节郎前绍兴府溪口巡检梓,与宣教郎徐君之弟若容,各捐私钱三十万,仍率其一乡之善,视力多寡,以序相赞成之”[1]卷四五。这次修桥成功全赖林县尉发动居住在乡里的士人出资。自然,我们能明显感觉到修桥活动中士人并非主动而为,其中林县尉的劝导起了关键作用。

(2)地方士人独立出资承担。这主要是指某些士人积极承担桥梁修建等社会公益事业。在江南东路信州(治今江西上饶),“距信城二里所有溪焉,其源发于闽建,旧为浮梁以渡,遇春夏间甚雨淫潦,缆绝舻解,对岸千里招招,舟子覆溺相寻。里人叶均泽目击斯害,毅然以为己忧,乃相形势,庇工徒,迭文石以砋之,架巨材以梁之,经始于嘉定己巳,至乙亥方告成。凡为屋五十有四,楹枕溪百余丈,靡金钱几十万缗。”叶均泽“终将仕郎,子孙多且贤”[2]卷二五,作为地方士人,他通过修桥获得了“可谓贤矣”的社会评价。

(3)地方士人共同出资修建。荆湖南路全州(治今广西全州县)为南北交通要道,当地桥梁长期处于随修随废的境地。灌阳县有一座会湘桥,因年久失修,桥梁倾颓,严重影响了当地民众来往。淳熙年间,“邑人范逵、邓宁民合两族及里中之士,葺而梁之。经始于夏五月,既事于冬十月。……落成,人用利涉,不褰不濡,朝夕以济焉”[3]卷三。这是地方士人在没有官员劝导的情况下,主动共同出资修葺桥梁的事例。

(二)非资金参与

除了资金支持外,南宋地方士人还利用自己的社会地位对桥梁修筑事业发挥自己的影响,并且达到一定的程度,反映了地方士人对社会公益事业的热心。

(1)参与桥梁建设的过程管理。一般认为宋代士人与官宦在社会中属于富裕阶层,其实士人并不一定是地方上的富裕阶层,家境贫乏、生活清寒者不乏其人。[4]355尽管士人有“贫”和“富”的区别,但在地方却多以自身的学识具备一定的影响力,是故士人在修桥活动中最多的参与方式就是参与管理。江西临江军新喻县(今江西新余县)有秀江,而秀江原本没有桥,舟子控制了渡船往来的利益。淳熙十四年(1187年)江西发生灾害,提举常平使者陆洸上奏,诏行振贷。陆洸“招乡里修洁之士志于甿而肯力于公上者董之。于是,临江军新喻县之士民合词以告于县尹曰:丁君某可”[5]3065。这次赈灾建桥的成功进行,正是充分发动了乡里具有威望之人的支持,主要归功于邑士丁南隐和承奉郎谢岘。谢岘不可考。丁南隐岳父为罗元通,杨万里曾为其写过挽诗和墓志铭。罗元通“以诗学名家,授徒数十百人”[5]5218,是地方上有名的士人。丁南隐作为其女婿,应是当地士人圈的重要成员。由此看来,官员的成功施政,往往少不了地方士人的支持。但是丁南隐并非主动请缨,而是县令多次上门才将其请出,可见士人多处于被动地位,但他们只要应允协助,还是会在桥梁修建中发挥作用的。

(2)依靠自己的舆论优势影响造桥活动。地方士人在民间社会往往具有一定的社会声望,在直接主持造桥这类社会公益事业时,会通过舆论加以倡扬,以得教化之功。上述庐陵邹昶“靡金谷以万计”修建邹公桥后,“乡贡进士、兖州学正田亮功、乡贡进士曾同文,帅士子序而诗之,联为大轴谒记于予”[6]卷二八。田亮功中绍兴二十三年癸酉解试、曾同文中绍兴二十九年己卯解试,[7]卷五十两人因参加科举俨然是士子领袖,通过自己的社会声望来为邹公桥造势。地方士人还以桥梁命名来表达自身在地方的影响,甚至有的桥梁就是以这些士人姓氏而命名。如福建路建宁府建阳县(今县)有蓝桥,“取里中著姓而名之也。里中之姓多矣,何以独著蓝氏,为其挟诗书而为士也”。这些有文化并且有财力的士人,以自己的优势长久保持着在基层社会的地位,并且认识到“使挟书为士者,世世有人,则桥之称谓相与为无穷,不致使他姓得而名之,则诗书之泽愈远矣”[8]卷下。

(3)以自己的身份和地位劝说富人出资。除了参与管理和依靠自己的舆论优势对造桥活动加以影响之外,卸任官员还会以自己的身份和地位对修桥活动加以影响。福建路漳浦县(今福建省漳浦县)为“临漳之岩邑也,去邑郭五里,鳌峰瑞岩,屹若对峙,中横鹿溪,……往来病涉。绍兴间邑士杨造、林正中始创石梁,阅岁滋久,东倾西溃,嘉定六禩,竟圯于洚水。寓公南安尉黄君克宽、三山理掾陈君縡,共谋重创,虽更迭宦游,而解组来归,必拳拳疚心焉。或拉耆艾捐金以倡始,或命浮屠作偈以劝施,铢积寸累,前规后画,以迄于成”[9]卷一三。此桥初由地方士人独资建造,后残毁失修,但经过“寓公”,即曾出仕士人之倡导,获得成功。这里我们需要注意的是,黄克宽与陈縡都曾做官,但是当时居住在乡间。黄克宽即漳浦县人,他曾在嘉定年间担任知闽县事,最后知封州事。[10]卷三五可知在卸任南安尉之后,担任知闽县事之前,黄克宽曾在家乡居住数年。他的岳父为陈景肃,漳浦人,有学行,登绍兴第,官至朝议大夫,其子即为陈縡,以恩补官。[11]P1154从前述可知陈縡在卸任三山理掾后亦在家居。卸任官员一般在家乡都有很高的威望,而黄克宽与陈縡又原本都是当地著名士人,家居的这段时间里他们以自己的影响力,成就了漳浦桥的修建。

二、南宋士人参与地方桥梁修建的原因

钱穆先生曾言:“世族门第消灭,社会间日趋平等,而散漫无组织。社会一切公共事业,均须有主持领导之人。”[13]812从唐后期开始,桥梁修建的参与主体在政府之外逐渐增加了其他势力。这些势力的参与在南宋达到第一个高潮,其中就有地方士人。南宋士人参与地方桥梁修建,笔者认为主要有以下几个原因:

(一)南宋时期士人群体的壮大及“以天下为己任”的群体意识的增强,提供了参与公益事业的主体和意识

科举制下宋代社会掀起读书热潮,来源各不相同的士人因具备文化这一共同特征而成为社会上一个全新的阶层,而且随着时代发展,人数越来越多。[14]并且由于科举名额的限制,大量以科举为业的读书人被迫沉浮乡里;同时大量的官员也由于得不到差遣而被迫居乡生活,恢复到士人的生活状态。因此南宋大量士人“被地方化”,他们的生活环境就只能是乡里①Robert Hymes强调南宋士人将事业发展的重心由中央转向地方,由朝廷大臣(statesmen)变为社会贤达(gentlemen),他们全力投入地方事务,维护地方利益,甚至连婚姻都故意(策略性地)地方化,简言之就是地方主义(1ocalism)在南宋抬头。参见氏著Statesmen and Gentlemen:The Elite of Fu-Chou,Chiang-Hsi,in Northern and Southern Sung.New York:Cambridge University Press,1986。其实这种“地方化”并非士人有意主动选择,而是在当时社会形势下被迫作出的,甚至江浙、福建地区士人依然有很强的“中央化”倾向,并非如抚州士人一样“地方化”。相关批评可见包伟民:《精英们“地方化”了吗?》,《唐研究》第ll卷,北京大学出版社,2005年,第653~670页。。总体来看,乡居的官员或在乡谋生的士人,他们都对身为“士人”的身份有所认同,并成为社会的主流价值观。[15]社会对士人身份加以推崇,这在诸多方面都能体现出来。例如自北宋起在社会婚姻关系上即以富人的“子当读书”和“女必嫁士人”为典型。[16]卷三六南宋官员对待士人甚为优待,在法律上,特别是在役法以及刑法上,更与一般的庶民有不同的处理。[17]他们“以天下为己任”的群体意识也表现在不同层次与方式上面。他们或以个人或藉群体的力量,于地方学校建设、移风易俗、解决民间问题等方面也多有建树,成为南宋基层重要的社会势力。[18]

(二)政府施政能力的萎缩为士人参与地方桥梁修建活动提供了空间

南宋国土促狭,但财政收入并不少,可开支却更多,这就造成地方政府大多经费紧张。桥梁修建本是地方官员的职责所在,但官员上任后对此总是感到心有余而力不足。此即“有司居济人之位而政不及焉,或牵之也”[5]3065。“牵之”的原因很多,例如面对迫在眉睫的救荒,官员只能将桥梁修建放到一边而不能有所作为。唐仲友在作两浙东路台州郡守时就曾面对这种境况。“淳熙辛丑岁,余守天台,既作浮梁,有自四明来者曰:‘水无大小,苟无阻,只尺千里。宁海涂有二涧,桥废病涉,能复之乎?’余以救荒辞。”[19]卷一四不管唐仲友是否真的要去救荒,单就这个借口来说还是无可挑剔的。成都府路万州武宁县(今重庆市武宁县)县南原有浮桥已经废弃许久,知县事赵某“铢节粒稽,日累月积,乃量期度材,规事授工,凡为梁舟五十二个,籍版八十四丈,冶铁为缆二千尺有奇”[20]卷七。地方财政的捉襟见肘造成政府施政能力的严重萎缩。[21]165—169官员为实现修桥的施政内容,就只能将施政的重点从直接投资桥梁修建,改为劝募士人参与到桥梁修建等公益事业中去,这直接促成了士人对社会公益事业的参与。

(三)社会观念对“富”的批评为士人提供了参与桥梁修建的舆论支持

南宋时周必大曾感慨道:“予闻力可以兴利济人者有三:郡邑以势,道释以心,富家以赀。然势者或病于扰而其成也苟,心者必藉于众而其成也缓,赀高者又丰入而啬出,瘠彼而肥己,能推惠者,几何人哉?”[6]卷二八《邹公桥记》在他看来,官府成就的往往出问题,僧道成就的太慢,最快者就是富家。作为宋代乡间重要的经济力和社会力群体,富民阶层在宋朝乡间发挥着举足轻重的作用,一部分富民就积极参与到乡里的公益活动之中,[22]230—231但是多数并非如此,是故周必大在潜台词里对富家提出了一定程度的批评。总体上当时的人们对富人的看法是比较低的。南宋人罗大经甚至说:“本富为上,末富次之,奸富为下。今之富者,大抵皆奸富也,而务本之农,皆为仆妾于奸富之家矣。呜呼,悲夫!”[23]23

(四)佛教徒也为士人参与桥梁修建活动做出表率

相比官府和士人来说,僧道本身并不产生财富,必定借助于化缘。黄敏枝先生认为,由于一般人视僧人、道士为大公无私,因此他们不难向官吏与一般民众寻求金钱和人力上的资助,所以地方工程能够有效且迅速地达成。[24]413—414这样的例子为世人所熟知,不赘举。总的来看,佛教徒造桥以及民众的佛教信仰造桥在江南地区,尤其是两浙及福建比较盛行,这与两地佛教信仰的兴盛有密切关系。除了佛教徒自身对造桥的身体力行之外,佛教对造桥行为的宣扬在民间有广泛的影响力。如民国《平阳县志》保存了众多南宋时期的小型造桥题记,其中不少为超度亡灵所造,还有一些是为普度众生、感恩奉答之作。当时人认为“修桥辟路,佛家以为因果,世之求福田利益者所以乐为之趋”[25]258。因此不少士人在出于宗教目的的修桥活动外,也积极参与到乡里的桥梁修建中。

三、桥梁修建中所见南宋士人之诸关系

北宋文献记载桥梁修建情况较少,而南宋时期对桥梁修建的记载即文人笔下众多的“桥记”,开始多了起来,从中我们可以略窥当时士人社会经济生活的一个侧面。

先看士人与政府的关系。当时人认为桥梁修建应该是政府的主要责任,“桥梁不修,昔人以为刺史之过”[26]卷一一。但是地方政府必定受到赋税征收等各种事务的干扰,故其应主导的桥梁修建往往付诸阙如,即使其主导修建的桥梁,质量也多有问题。有人就曾对此加以批评:“郡邑无终穷,守令有更变,坐视勿恤,其坏也速。”[6]卷五八所以官员在施政过程中为保证工程质量,以及日后维护,不得不依赖地方势力。另一方面,春秋时孔子就曾说过:“不在其位,不谋其政”,出自《论语》的这句话影响相当深远,在很大程度成为士人的生活信条。士人看到民众桥梁损坏,难于渡涉,却“旁观动心而力不至焉,或不位焉者也”[5]3065。“力”不至的是财力,而不“位”即是因其未具备政府的自上而下的身份。所以南宋士人的参与,某种程度上可以说是在政府鼓励之下进行的,士人自发进行也多愿意寻找政府的支持。如前述唐仲友在作台州守时,当地士人张潭“以状请曰:‘邑有桐山、道士二桥,将复之,当得官为之主’”[19]卷一四。从此处可以发现,士人参与桥梁修建之前如请政府出面,将会大大有利于工程的进行,这也是政府主导社会公益事业活动的惯性所在。

事实上,桥梁修建往往不是政府或一两个士人所能成就的事情,多是各种势力互相合作的结果。温州有一座合湖桥,于开禧元年(1205年)由静慧院僧人仲参募缘重建,当时劝募者有朝散郎赐绯鱼袋致仕宋晋之、奉议郎行太学博士钱文子、宣教郎太常博士钱易直、奉直大夫知温州事赵孟涵、朝奉大夫知温州事钱仲彪等人,而舍银者有嗣法女道士张德华、李四四娘、朱五七娘、林思信妻詹氏、孙文亨、进士刘迅、进士黄顺、进士毛进、进士钱秉直、知江阴军事王耕、江东转运判官王闻礼、江西转运判官赵选等人。[27]卷三《规制·桥梁》从这些人的头衔可以看出这座桥的兴建,除了由佛教僧人劝缘外,官员也加入劝募之列,在财源的部分可说是结合了官方和民间人士的力量而成。“嗣法女道士张德华”属于道士,“李四四娘、朱五七娘、林思信妻詹氏、孙文亨”应属于当地妇女,宋代妇女往往在乡里的地方公益事业建设中扮演主要角色。[28]265—266“进士刘迅、进士黄顺、进士毛进、进士钱秉直”,在宋代署“进士”头衔者并非科举及第者,而是属于当地的以科举为目标的士人,即“习进士业者皆得称进士,与登进士第者不同”[29]卷四。这部分士人在地方公益事业中也往往扮演着重要角色。“知江阴军事王耕、江东转运判官王闻礼、江西转运判官赵选”即是在任官员了。所以整体来说,佛教僧人、道教道士、当地妇女、当地士人、现任官员等共同支持了这座桥的兴建。当然我们应该承认,在任官员的劝募起到了重要的发起作用。

四、余论

综上所述,站在士人的角度来看,我们可以说南宋时期士人已经成为桥梁修建的重要参与力量之一。日本学者斯波义信认为这方面,士人是“社会中间阶层”[30],笔者认为士人所参与的领域即“地方公益”。士人参与大型桥梁修建活动,虽然仅仅是对社会公益事业的一种参与,体现了士人对地方事务的关注,但却是士人群体逐渐壮大的一个外在表现。重田德曾说:“‘乡绅’一语的一般性使用,可以上溯到明代中期,此事大致已被确认。不过,那并不意味着作为历史范畴的乡绅是在那时形成的。易言之,根据乡绅概念所包含的内容,其起源可以更进一步往上追溯,也可以向下推延。”[31]200笔者深为赞同。因为江南地区“乡绅”的前身向上追溯就可以追到南宋的士人,此时士人对社会公益事业诸多方面都表现出了有异于前代的做法,这主要表现在参与社会公益活动的增多,以及参与的主动性大大增加等方面。这些活动成为政府施政的合理补充,得到政府和社会的广泛认可。其中南宋部分士人在参与桥梁修建等活动中获得了舆论的好评,或者我们可以说这成为新的基层社会势力成长的标志之一。

[1]陈善.万历杭州府志[M].北京:中华书局,2005.

[2]真德秀.西山先生真文忠公文集[M].宋集珍本丛刊:第76册[Z].北京:线装书局,2004.

[3]蒋良术.灌阳县志[M].国家图书馆藏,1914.

[4]梁庚尧.南宋的贫士与贫宦[A].宋代社会经济史论集[C].台北:允晨文化实业股份有限公司,1997.

[5]杨万里集校笺[M].北京:中华书局,2007.

[6]周必大.周益公文集[M].宋集珍本丛刊:第51册[Z].北京:线装书局,2004.

[7]谢旻.江西通志[M].台北:成文出版社,1966.

[8]游九言.默斋遗稿[M].宋集珍本丛刊:第69册[Z].北京:线装书局,2004.

[9]许应龙.东涧集[M].宋集珍本丛刊:第73册[Z].北京:线装书局,2004.

[10]郝玉麟.福建通志[M].影印文渊阁四库全书:第529册[Z].台北:台湾商务印书馆股份有限公司,1986.

[11]马蓉.永乐大典方志辑佚[M].北京:中华书局,2004.

[12]冻国栋.六朝至唐吴郡大姓的演变[A].魏晋南北朝隋唐史资料(第十五辑)[C].武汉:武汉大学出版社,1997.

[13]钱穆.国史大纲[M].北京:商务印书馆,1991.

[14]张全明,等.宋代人的读书风气与高雅境界[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2009,(1).

[15]黄宽重.科举社会下家族的发展与转变——以宋代为中心的观察[A].唐研究(第十一卷)[C].北京:北京大学出版社,2005.

[16]淮海集笺注[M].上海:上海古籍出版社,1994.

[17]张百廷.《名公书判清明集》中所见的宋代士人犯法问题[A].宋代社会与法律——〈名公书判清明集〉讨论[C].台北:东大图书股份有限公司,2001.

[18]黄宽重.从中央与地方关系互动看宋代基层社会演变[J].历史研究,2005,(4).

[19]林表民.赤城集[M].北京图书馆古籍珍本丛刊:第114 册[Z].北京:书目文献出版社,1998.

[20]程珌.洺水集[M].影印文渊阁四库全书:第1171册[Z].台北:台湾商务印书馆股份有限公司,1986.

[21]包伟民.地方财政史研究[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[22]祁志浩.宋朝“富民”与乡村慈善活动[A].中国古代“富民”阶层研究[C].昆明:云南大学出版社,2008.

[23]罗大经.鹤林玉露[M].北京:中华书局,1983.

[24]黄敏枝.宋代佛教社会经济史论集[M].台北:学生书局,1989.

[25]文天祥.文山先生全集[M].北京:中国书店,1985.

[26]吴儆.竹洲文集[M].宋集珍本丛刊:第46册[Z].北京:线装书局,2004.

[27]李登云.光绪乐清县志[M].中国地方志集成·浙江府县志辑:第61册[Z].南京:江苏古籍出版社,1993.

[28]鲍家麟,吕惠慈.妇人之仁与外事——宋代妇女和社会公共事业[A].唐宋妇女与社会[C].上海:上海辞书出版社,2003.

[29]黄瑞.台州金石录[M].宋代石刻文献全编:第2册[Z].北京:国家图书馆出版社,2003.

[30]斯波义信.南宋时期“社会中间阶层”的出现[A].宋元史学的基本问题[C].北京:中华书局,2010.

[31]重田德.乡绅支配的成立与结构[A].日本学者研究中国史论著选译:第2卷[C].北京:中华书局,1993.