增效乙烯利试验研究

申洪利 ,杨爱宾 ,李逸尘 ,朱学勇 ,樊利敏

(1.静海县种植业发展服务中心,天津 301600;2.天津市植保植检站,天津 300061)

增效乙烯利(540 g/L乙烯利+H悬浮剂)是由江苏安邦电化有限公司生产的,为了研究此药剂对棉花催熟和脱叶的效果,并与同类型药剂进行对比,进行了试验研究。

1 试验地基本情况

试验在静海县静海镇徐庄子村进行,试验地地势平整,土壤为中壤土,pH值7.8,前茬作物为棉花。试验棉花品种为京蔬589,主要研究药剂对棉花催熟和脱叶的效果。试验地,田间管理一致,底施磷酸二铵20 kg/667m2及尿素20 kg/667 m2。

2 试验设计及安排

2.1 药剂及用量

2.1.1 试验药剂

处理①:540 g/L乙烯利+H悬浮剂200 g/667 m2。生产厂家:江苏安邦电化有限公司。

2.1.2 对照药剂

处理②:40%乙烯利水剂200 mL/667 m2+50%噻苯隆可湿性粉剂40 g/667 m2。生产厂家:江苏辉丰农化股份有限公司。

处理③:50%噻苯隆可湿性粉剂40 g/667 m2。生产厂家:江苏辉丰农化股份有限公司。

处理④:540 g/L脱吐隆悬浮剂12 mL/667 m2。生产厂家:德国拜耳作物科学公司。

处理⑤:40%乙烯利水剂200 mL/667 m2。生产厂家:江苏安邦电化有限公司。

处理⑥:清水空白对照。

2.2 小区试验设计

各处理采用完全随机区组设计,小区面积330 m2,每处理重复3次,小区设计见表1。

表1 小区设计

2.3 试验调查项目

施药前在每小区中间行选取周围无缺苗断垄的10株代表性棉株,统一将棉株新生小叶片全部摘净,调查施药前和施药后不同时间的棉株总叶片数、青铃数及吐絮铃数,利用各期的调查数据计算脱叶率及吐絮率。

脱叶率(%)=(施药前叶片数-调查时叶片数)/施药前叶片数

吐絮率(%)=吐絮数/(施药前青铃数+吐絮数)

收获后称量并计算标记棉株的平均铃重、平均衣分和理论产量。

3 施药

棉花吐絮率达40%左右(2012年9月28日),采用背负式机动喷雾器茎叶喷雾,进行脱叶处理,喷液量40 L/667 m2。

4 调查与记载

4.1 气象资料

2012年9月28日施药,当日平均气温16.9℃,最低气温 12.5℃,最高气温 22.5℃,施药后5 h,降小雨,雨量约0.1 mm,对试验无影响。用药前后3-5 d最低温度大于12℃。药后10 d的日均温度18℃,药后10 d的平均相对湿度53.1%,10月4日降雨0.1 mm,10月5日降雨1.5 mm,对试验无影响。

4.2 田间管理资料

2012年4月1日进行播前整地,造墒浇水一次,底施磷酸二铵20 kg/667 m2和尿素20 kg/667 m2。

4.3 调查方法时间和次数

按试验准则GB/T17980.142进行,测重品质进行测定。

数测法调查:从每小区中间3行内选取有代表性棉花10株挂牌,作为调查点。施药前9月27日先调查一次,9月28日施药后每10 d左右调查一次。分株记录作物的总叶片数、青铃数及吐絮数等。分小区进行采收并称重。未开裂棉铃数,以小区为单位日光晾晒后称重,计入小区产量。调查记录于表2和表3中。

5 试验结果分析

5.1 药后脱叶率分析

从表3可以看出,5个药剂处理与清水对照相比,药后10 d和20 d均有显著至极显著脱叶效果,药后30 d和40 d后,由于天气转凉,处理与对照叶片都已掉光。

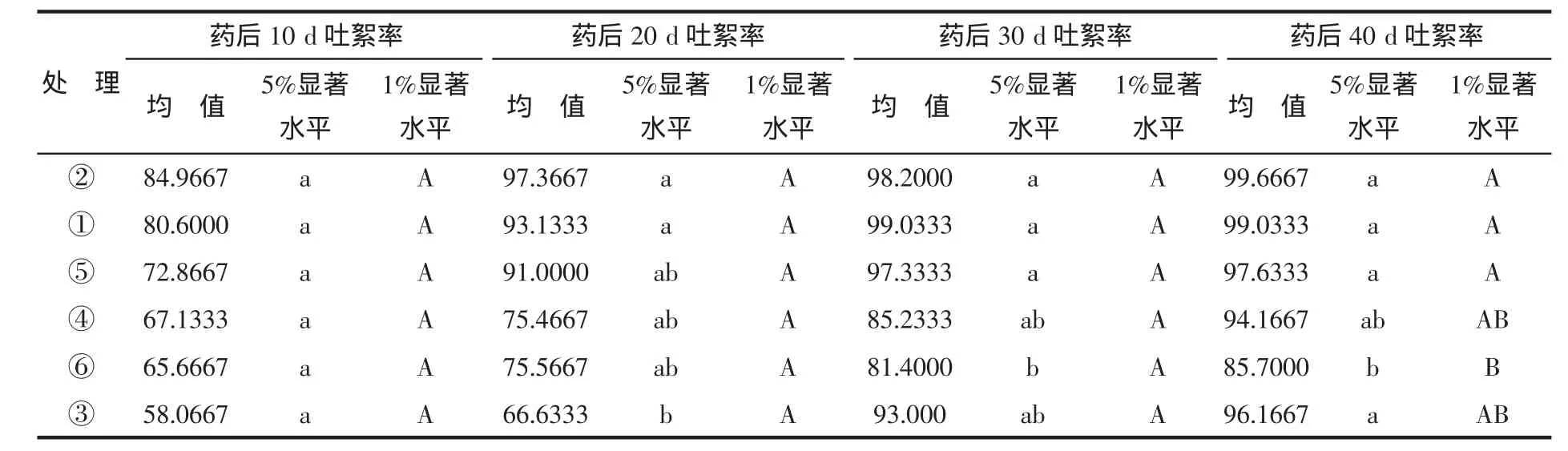

5.2 药后吐絮率分析

从表5可以看出,药后10 d和20 d,各药剂处理与清水对照相比,其吐絮率无显著差异;药后30 d,处理②、①及⑤3个药剂处理吐絮率显著高于清水对照,而各个药剂处理之间无显著差异;药后40 d,处理②、①、⑤和③4个药剂处理吐絮率显著高于清水对照,而各个药剂处理之间无显著差异。

表2 处理时间和棉花品种处理前后气候条件

表3 催熟效果及对产量的影响

表4 药后脱叶率差异显著性分析

表5 药后吐絮率差异显著性分析

5.3 理论产量分析

从表6可以看出,处理①和③籽棉和皮棉产量均显著高于对照,而处理②、⑤和④3个药剂处理与对照相比,籽棉及皮棉产量未达显著水平;各个药剂处理之间,籽棉及皮棉产量无显著差异。

表6 理论产量差异显著性分析 单位:kg/667m2

6 结论

①试验药剂增效乙烯利(540 g/L乙烯利+H悬浮剂)与清水对照相比具有显著的脱叶效果,但与40%乙烯利水剂、50%噻苯隆可湿性粉剂、540 g/L脱吐隆悬浮剂及40%乙烯利水剂+50%噻苯隆可湿性粉剂对照药剂之间脱叶效果无显著差异。

②试验药剂增效乙烯利与清水对照相比,药后30 d和40 d具有显著的催熟效果,其催熟效果优于对照药剂,但未达显著水平。

③试验药剂增效乙烯利与清水对照相比,具有显著的增产效果,但与其它药剂处理之间未达显著水平。

④综合以上几点分析,增效乙烯利具有显著的脱叶、催熟及增产作用,可以在生产上推广。