农村妇女非农就业困境与社会工作干预探究——以新郑市龙湖镇为例

刘秀英

(中原工学院 政法学院,郑州 450007)

一、调查与分析

1.调查对象与方法。

本次调查采用问卷调查和非结构式访谈相结合的方式,调查对象为年龄50周岁以下居住在新郑市龙湖镇,从事非农业劳动的农村妇女。本次问卷调查共发放120份,回收108份,回收率为90%。调查内容主要涉及农村妇女受教育状况、就业培训状况、就业途径、工作状况、社会保障等内容。

2.问卷调查情况。

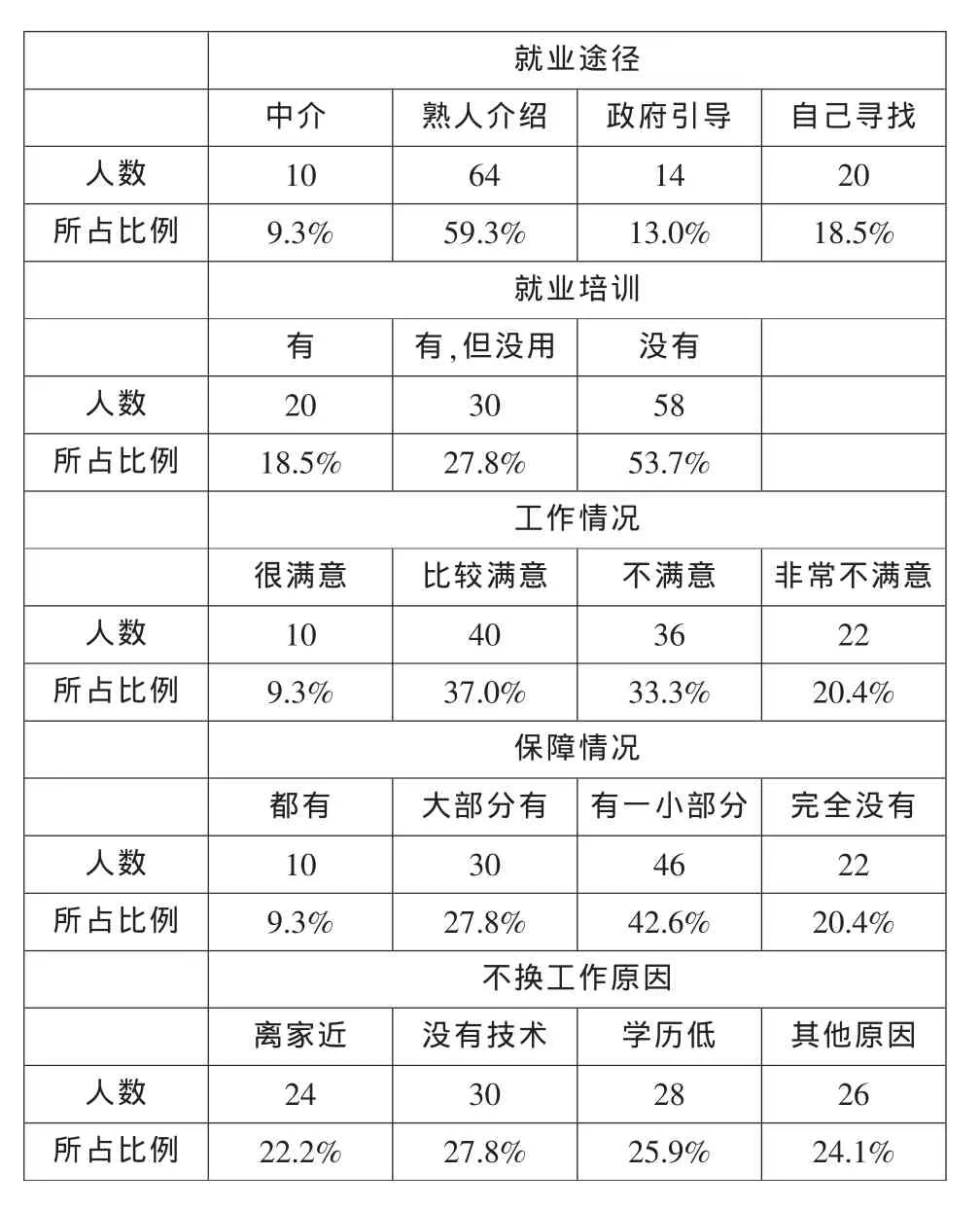

采用自制调查量表,主要调查龙湖镇妇女的教育程度、培训状况、从事非农工作年限、待遇、就业渠道、自身满意度等。问卷结果如表1所示:

表1 问卷调查结果分析

就业途径中介 熟人介绍 政府引导 自己寻找人数 10 64 14 20所占比例 9.3% 59.3% 13.0% 18.5%就业培训有 有,但没用 没有人数 20 30 58所占比例 18.5% 27.8% 53.7%工作情况很满意 比较满意 不满意 非常不满意人数 10 40 36 22所占比例 9.3% 37.0% 33.3% 20.4%保障情况都有 大部分有 有一小部分 完全没有人数 10 30 46 22所占比例 9.3% 27.8% 42.6% 20.4%不换工作原因离家近 没有技术 学历低 其他原因人数 24 30 28 26所占比例 22.2% 27.8% 25.9% 24.1%

3.受访妇女状况。

在问卷调查的过程中,又访问了几个有代表性的妇女,她们的情况如下:

(1)某女,40岁,某职业院校食堂厨师,初中文化水平。一家四口,儿子在读大学,女儿在外打工,丈夫在附近建筑工地打工,农忙时回家种地。经人介绍自2007年开始在食堂工作至今,工作前没有什么技能培训。对前途没有什么目标,工资偏低,没有相应的保障,但是由于不能找到更好的工作,“只能这样将就着”,目的是可以挣点钱补贴家用。家庭生活的主要的目标是供儿子读大学。

(2)某女,32岁,某学校教室管理员,初中文化水平。丈夫主要从事汽车运输业务,大部分时间都出差在外,自己需要照顾两个女儿上学以及日常生活,属于高校占地招工人员,以前学过缝纫,但没地方可用,对目前的工作相对比较满意,不满意的是认为“学校没有给予应有的保障”。主要的生活目标就是照顾好女儿,让她们读好书,将来有个体面的工作。

(3)某女,45岁,某服装厂保洁员,小学文化水平。家中共五位成员,儿子在读大学,父母和他们在一起生活,身体长年多病,丈夫在家种植菜地,生活过得去,自己平时到服装厂打扫卫生,然后匆忙回家帮助丈夫做事。对目前的工作状况及劳动所得没有太多要求,觉得是额外的一份收入,花费的时间不多;没有过多地考虑自己的需要、尊重等方面的缺失。

(4)某女,30岁,某中心幼儿园教师,幼儿师范毕业。自2003年幼师专业毕业后工作至今,职位停滞不前,对工作不是很满意,幼儿园也没有提供相应的医疗、失业保险等保障措施。对前途感到比较迷茫,目前通过函授的方式,获得了教育专业大专学位,想换一个更好的工作环境和职位。

4.农村妇女非农就业困境分析。

通过以上的调查及访谈可以看出,农村妇女在非农就业上普遍存在着就业层次低、就业途径单一、工作满意度低、自身需要及权益不能得到有效保障等困境。

(1)文化素质与学历偏低。

综合问卷调查和4个接受访谈调查的农村妇女,发现她们普遍受教育水平低,大多在高中与中专以下,年龄在40周岁以上的受教育水平比40周岁以下的受教育水平普遍低。虽然每个年龄段都有人在外就业,但农村妇女普遍文化素质不高,学历偏低。被调查的108人中小学及以下程度的竟占51.9%。

(2)就业途径主要利用的是初级群体资源。

农村妇女就业途径主要是通过熟人介绍,占被调查人数的59.3%,也有自己出去找工作的,仅占18.5%,政府的引导及帮扶做的也不够,主要是引导及解决占地人员的就业,很少通过中介这种方式来给自己找工作。就业前几乎没有什么培训,占被调查人数的53.7%,就是培训了也不能从事和自己培训相关的工作,呈现状态是工作在选人,而不是人在选工作。而有些妇女较为擅长的工作例如手工等传统手艺的利用及开发,要么是缺少资金,要么是形不成气候,要么是得不到丈夫及社会的肯定、支持等没有得以挖掘。

(3)从事的大都是技术含量比较低的工作。

农村妇女从事的工作大多是食堂厨师、保洁员、保管员等,从事职业的时间一般都比较长,大部分在3年以上,而且职业相对比较固定,主要是对职业的期望不是很高,考虑就业离家近,方便照顾家里或者没有更高的技术水平,只能承担目前从事的工作,限制了她们对职业的选择;对新的工种不敢挑战,接受继续教育及培训的愿望不强烈。农村妇女把时间大量投入到无报酬的工作(家务等)上,因而没有时间去从事有报酬的工作及准备。

(4)对报酬情况不太满意的较多。

因为从事的职业大多技术含量不高,获得的报酬不会很高,无法满足家里的正常开支,尤其是在父母生病、孩子上学的情况下愈发觉得工资高的可贵,较为满意的仅占被调查人数的9.3%。有的想到一旦自己身体状况不能从事当前的体力劳动时,心里就感到恐慌,只能自己节衣缩食,暗自神伤,自己有了病也尽量扛着,她们对自己的就业状况十分不满意,但又觉得无力回天。

(5)缺乏相应的社会保障。

农村妇女在就业过程中,从事的职业都是低层次的,一般不属于单位的正式职工,不会得到单位有效的保障,迫于政策的压力,只提供微乎其微的补贴,占被调查人数的20.4%;然而,自认为庆幸有新农合医疗等做后盾,反而助长了她们参与工作及投入的“惰性”。所以农村妇女大多对前途没有什么太大的抱负,只想着照顾孩子,做好家务、偶尔帮衬家里等“狭隘”事务即可。

二、农村妇女非农就业困境原因分析

1.传统角色的束缚。

传统的角色规定加大了农村妇女从农业转向非农产业的成本,她们的非农转移要比男性付出更多的努力。中国传统文化中“男主外女主内”等对女性角色的规定,女性作为家务劳动的主要承担者的身份依然没有改变。丈夫外出打工的除外,大部分丈夫要么在家务农,要么在附近做临时工,完全有时间、精力和机会与妻子分担家务活。但实际情况是,有的妇女既要工作,又要操持家务,里里外外全是一个人。传统的角色规定仍然规范着两性的意识和行为,在这样的文化背景下,女性从事的传统角色规定的种种付出及其收益,实际上是大于男性创造的价值的,但几乎没有被认可。另外,家庭和丈夫的因素也在无形中增加了妇女转移当前“工作阵地”的难度,也更加大了她们转向非农产业的难度。“离土不离乡”、“进厂不进城”,成了农村妇女特别是年龄偏大的已婚妇女的最佳选择,可以避开与年轻人的激烈竞争,还可以兼顾家庭。这种以女性为补充力量的模式得不到改变,在未来农村劳动力的重新配置过程中,女性将处于更加不利、更加受排斥的地位。

2.自身解放意识淡薄。

在以父系家庭制度和从夫居住传统仍然占主导地位的广大农村地区,农村的生产方式,土地制度和聚族而居的生活方式,决定了女性在婚姻中仍然是从出生家庭向丈夫家庭的转移,决定了女性在婚后的发展仍然是以丈夫的发展为前提,以家庭的整体利益为重,而对于自身的需要、发展等考虑则放在其次的位置。一切都是围绕着这个家,几乎没有考虑自身的发展。她们没有自己的生活目标,更没有职业生涯规划,自身的需要、发展完全绑定在家庭的框框里,成为家庭的囚徒。

3.就业的权益意识薄弱。

从整体上看,农村妇女非农就业人员文化程度和职业技能水平较低,对现行有关法规政策了解较少,且法律意识、权利意识和主体意识不足。她们中的很多人年龄较大、技能单一,在劳动力市场竞争中属于弱势群体,即使知道这些规定,也囿于熟人面子,或是怕丢掉工作,而不敢争取自己的权利。目前,劳动力市场的显著特点是供大于求。在这样的供求关系下,雇主通常采取不利于劳动者的行为,致使劳动条件恶劣。她们的合法权益受到侵害的事情时常发生。农村妇女非农就业大都属于非正规就业,和所在的单位没有相应的法律约束方式,也缺乏合同和制度支持。而且在我国现行的法律法规体系及现行的许多规章制度、社会保障等还没有覆盖到非正规就业的弱势群体。

三、社会工作干预农村妇女非农就业困境的探究

1.协同政府建构促进有助于农村妇女非农就业的社会保障体系。

政府应该在社会公平尤其是解决农村妇女就业方面发挥主要的作用。由于女性在社会发展当中的特殊作用,保护女性的社会地位将会像环保事业一样成为影响社会未来发展的状态和趋势。由此,在社会保障方面对女性特别是育龄妇女应提供更加完备的、针对性的社保服务,对于产假这类带薪假期的规定不能苛刻,保证女性在生育期间无担忧,提供完善的托儿、学前教育服务,减轻育龄妇女这方面的负担。对农村妇女就业的保护,要从过去的直接保护(规定录用比例、规定企业女性保护标准)转变为间接保护。

总之,促进农村妇女非农就业的工作主要在于制定符合经济规律并有利于农村妇女非农就业的产业政策、推进劳动力市场的建设、改善女性劳动者教育与培训条件、制定对女性生育劳动价值予以适度而合理补偿的政策等。

2.帮助加强教育和技能培训,提高农村妇女非农就业的水平。

制定农村妇女教育培训计划,有步骤、分层次、有重点地进行各类文化科技培训,举办各类实用技术培训班。鼓励有条件的妇女上农函大、农广校进修。组织培训会计电算化、托儿所营养、物业管理、园艺绿化、动画设计、公共事业管理等课程。为吸引妇女参加培训,帮助她们克服困难,可推广与企业挂钩的培训,实行就地培训,就地就业等。另外,充分发挥农村图书室、阅报栏的作用,使有限的报刊进入农村妇女的视野。

改善农村妇女的知识结构的“就业型”培训只能解决燃眉之急,只有把农村妇女素质提高了,才能解决根本问题,使农村妇女成为与经济社会发展相适应的优质人才资源。让女性有更多的、更平等的受教育机会。加强性别教育和女性课程的建设,发展适应女性个性特长的特色专业,培养女性的自主意识和创造能力,是女性教育发展的要求所在,也是一条中国特色的女性教育发展的路子。全面提高女性文化素质,既是促进男女平等、提高妇女社会地位,又是实现妇女真正解放的前提。

3.倡导推进发展乡镇企业,实现就地就业及开展“特色工作坊”。

乡镇企业是大农业和大工业的交集,是中国农民发展经济的成功创造与实践。实践证明,发展乡镇企业是解决农村、农业、农民即“三农”问题主要途径,无论是农业的工业化,还是农民的富裕化、农村的城镇化都离不开乡镇企业的发展。发展乡镇企业是解决“农民转岗再就业”的关键。农业的结构调整、农业的规模化和现代化,必然导致农民的下岗和转岗。现在农业的生产不需要这么多的劳动力,城市也承受不住大量农村劳动力进城。上亿农民的再就业是一个关系国计民生的大问题。农村剩余劳动力转移的最主要途径就是流向乡镇企业,流向小城镇。积极倡导推进发展乡镇企业,可以为当地农民尤其是农村妇女提供更好的就业机会,实现就地就业,也缓解了农村妇女承担的家庭功能的失当。

农村新型社区的出现,为开展以社区经济模式的“特色工作坊”提供了可能。通过社区经济模式,在政府的协同下,实现专业社会工作者对农村妇女“赋能”建设的可持续性的介入,既注重了经济层面的发展更体现了以人为核心的新发展观。

(1)建立以互相关怀、互相帮助的方式建立农村妇女的社会资本,用于农村妇女的教育和职业培训资金。

(2)以社区为本,充分运用社区间不同群体的经济和社会资源,使农村妇女参与具有持续发展潜力的社区经济之中。

(3)建立技能交流和培训机制,农村妇女通过向别人提供服务和接受别人的服务,发挥自身潜能。

(4)加强农村妇女的社区意识和加强社区功能,建立农村妇女的自助组织。培养农村妇女坚信自己的才能等是有价值的,“自己的才能,就是社区的力量”。

(5)促使妇女从原来形式上的参加转变为实质性的参与,从发展的边缘向中心过渡,唤回妇女对自身的知识和能力的自信和自尊的重建。

(6)实现“改善生活、人尽其才”的经济目标和消除人们对农村妇女的歧视并给予帮助的社会目标,获得社区发展、经济发展和人的发展。

[1]李军峰.中国非正规就业研究[M].郑州:河南人民出版社,2005.

[2]费涓洪.非全日制工作与妇女就业[J].中共宁波市委党校学报,2002,(4).

[3]严小萍.参与经济发展与农村妇女生活方式的变迁[J].河北学刊,2002,(1).

[4]苏群,刘华.农村女性劳动力流动的实证研究[J].农业经济问题,2003,(4).

[5]金一虹.非正规劳动力市场的形成和妇女就业[J].妇女研究论丛,2000,(3).

[6]张李玺.妇女社会工作[M].北京:高等教育出版社,2008.