十八大后的中国经济和中国改革——2012年第4季度宏观经济分析

张曙光 张 弛

2012年GDP增长7.8%,工业增加值增长10%,消费物价上涨2.6%,经济运行呈前落后升态势。据此,大多数专家和机构都对2013年的经济增长抱有乐观甚至过分乐观的看法,预测GDP增长率在8.5%左右,甚至达高到9.3%。无论是调整和转型的需要和潜在增长力的可能,还是政策操作的空间和国际环境的条件,都不支持这么高的增长,也许“七上八下”比较恰当。要完成十八大提出的新型城镇化、实现收入培增、建设美丽中国以及政治体制改革的任务,需要加大结构调整和经济再平衡,为长期稳定发展留有余地。

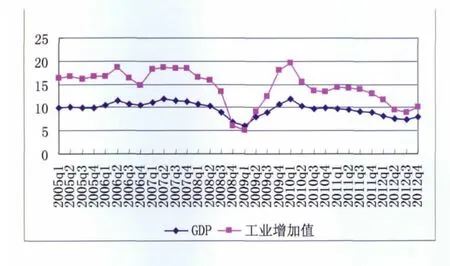

图1 GDP及规模以上工业增加值单季同比增长率(%)

图2 价格水平单季同比增长率(%)

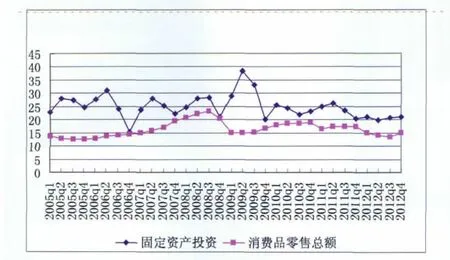

图3 投资与消费单季同比增长率(%)

一、总量态势

1.国民经济运行缓中趋稳

初步核算,2012年国内生产总值519322亿元,按可比价格计算,比上年增长7.8%。四个季度分别为8.1%、7.6%、7.4%和7.9%。分产业看,第一产业增加值52377亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值235319亿元,增长8.1%;第三产业增加值231626亿元,增长8.1%。从环比看,四季度增长2.0%。

全年全国规模以上工业增加值增长10.0%,增速比上年回落3.9个百分点。四个季度分别增长11.6%、9.5%、9.1%和10.0%。分经济类型看,国有及国有控股企业增长6.4%,集体企业增长7.1%,股份制企业增长11.8%,外商及港澳台商投资企业增长6.3%。分轻重工业看,重工业增长9.9%,轻工业增长10.1%。分行业看,41个工业大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看,东部地区增加值比上年增长8.8%,中部地区增长11.3%,西部地区增长12.6%。

2.居民消费价格和工业生产者价格继续回落

2012年居民消费价格同比上涨2.6%,涨幅比上年回落2.8个百分点。其中,城市上涨2.7%,农村上涨2.5%。分类别看,食品上涨4.8%,烟酒及用品上涨2.9%,衣着上涨3.1%,家庭设备用品及维修服务上涨1.9%,医疗保健和个人用品上涨2.0%,交通和通信下降0.1%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.5%,居住上涨2.1%。在食品价格中,粮食价格上涨4.0%,油脂价格上涨5.1%,肉禽及其制品价格上涨2.1%,鲜菜价格上涨15.9%,鲜果价格下降1.2%。12月份,居民消费价格同比上涨2.5%,环比上涨0.8%。

全年工业生产者出厂价格比上年下降1.7%;12月份同比下降1.9%,环比下降0.1%。全年工业生产者购进价格比上年下降1.8%;12月份同比下降2.4%,环比下降0.1%。

3.劳动力供求均有所下降

据中国人力资源市场信息监测中心对全国103个城市的公共就业服务机构市场供求信息统计分析表明,2012年第4季度,用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约508.9万人,进入市场的求职者约473.1万人,岗位空缺与求职人数的比率约为1.08,比上季度和上年同期略有上升。分区域看,东、中、西部市场岗位空缺与求职人数的比率分别为 1.07、1.06、1.11。

在全国84个城市中,4季度用工需求人数比上年同期增加8万人,增长了1.8%,而求职人数减少约0.4万人,下降了0.1%。

4.外汇储备余额维持稳定

年末,国家外汇储备余额为3.31万亿美元,人民币汇率为1美元兑6.2855元人民币。

二、因素与结构

1.固定资产投资增长较快,房地产投资增速回落较大

2012年固定资产投资(不含农户)364835亿元,同比名义增长20.6%(扣除价格因素实际增长19.3%),比上年回落3.4个百分点。其中,国有及国有控股投资123694亿元,增长14.7%;民间投资223982亿元,增长24.8%,占全部投资的比重为61.4%。分地区看,东、中、西部分别增长17.8%、25.8%和24.2%。分产业看,第一产业投资9004亿元,比上年增长32.2%;第二产业投资158672亿元,增长20.2%;第三产业投资197159亿元,增长20.6%。全年全国房地产开发投资71804亿元,同比名义增长16.2%(扣除价格因素实际增长14.9%),比上年回落11.9个百分点;其中住宅投资增长11.4%,回落18.9个百分点。

全年社会消费品零售总额207167亿元,同比名义增长14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%),比上年回落2.8个百分点。其中,限额以上企业(单位)零售额101129亿元,增长14.6%。按经营单位所在地分,城镇零售额179318亿元,比上年增长14.3%;乡村零售额27849亿元,增长14.5%。按消费形态分,餐饮收入23283亿元,比上年增长13.6%;商品零售183884亿元,增长14.4%。其中,汽车类增长7.3%,比上年回落7.3个百分点;家具类增长27.0%,回落5.8个百分点;家用电器和音像器材类增长7.2%,回落14.4个百分点。12月份,社会消费品零售总额同比名义增长15.2%(扣除价格因素实际增长13.5%),环比增长1.53%。

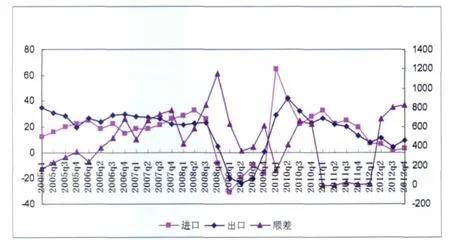

2.进出口增速回落 对外投资增长较快

全年进出口总额38667.6亿美元,同比增长6.2%,比上年回落16.3个百分点;出口20489.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%,顺差2311亿美元。进出口总额中,一般贸易进出口20098.3亿美元,比上年增长4.4%;加工贸易进出口13439.5亿美元,增长3.0%。出口额中,一般贸易出口9880.1亿美元,增长7.7%;加工贸易出口8627.8亿美元,增长3.3%。进口额中,一般贸易进口10218.2亿美元,增长1.4%;加工贸易进口4811.7亿美元,增长2.4%。12月份,进出口总额3668.4亿美元,同比增长10.2%;其中出口1992.3亿美元,增长14.1%;进口1676.1亿美元,增长6.0%。

2012年1-11月,我国非金融类对外直接投资625亿美元,同比增长25%。其中股本投资和其他投资493.3亿美元,占78.8%,利润再投资132亿美元,占21.2%。对外承包工程业务完成营业额1024亿美元、新签合同额1288亿美元,同比分别增长25%和18.7%;派出各类劳务人员41万人。2012年1-10月,全国新批设立外商投资企业20021家。

3.税收增长趋缓 财政收入前落后升

2012年全国税收总收入完成110740亿元(不包括关税和船舶吨税,未扣减出口退税),增长11.2%,增收11175亿元。增速比上年的22.6%缩水约1/2,但明显高于GDP增长。

1-11月累计,全国财政收入108903亿元,比上年同期增加11594亿元,增长11.9%。其中,中央本级收入53601亿元,同比增长7.7%;地方本级收入55302亿元,同比增长16.3%。从财政收入走势看,前三季度财政收入增长逐季回落,分别增长14.7%、10%和8.1%,近期有所回升,10、11月分别增长 13.7%和21.9%。

4.广义货币余额近百万亿 本外币贷款增加10万亿

2012年末,广义货币(M2)余额97.42万亿元,同比增长13.8%,比11月末低0.1个百分点,比上年末高0.2个百分点;狭义货币(M1)余额30.87万亿元,同比增长6.5%,比11月末高1.0个百分点,比上年末低1.4个百分点;流通中货币(M0)余额5.47万亿元,同比增长7.7%。全年净投放现金3910亿元,同比少投放2251亿元。

全年人民币贷款增加8.20万亿元,外币贷款增加1451亿美元。全年人民币存款增加10.81万亿元,外币存款增加1314亿美元。

图4 进出口单季增长率与贸易顺差单季值(%,美元)

图5 上证指数走势

5.银行间市场成交额放量 年末利率略有下降

全年银行间市场人民币交易累计成交263.61万亿元,日均成交1.06万亿元,日均成交同比增长34.7%。12月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.61%,比11月份高0.04个百分点,比上年同期低0.72个百分点;质押式债券回购月加权平均利率为2.62%,比11月份高0.07个百分点,比上年同期低0.75个百分点。

6.A股市场探底回升 后市如何有待观察

2012年四季度,A股呈现探底回升走势。出于对中国经济转型和长期增长潜力下降的担心,A股市场在4季度出现较大幅度调整,上涨指数最低见于1949点。此后,A股探底回升,市场大幅上涨,月度涨幅达15%。短期看,A股走势可能是国内经济回稳和国际宽松货币政策带来通胀预期的作用。长期看,A股是否确定探底仍不能确定。

三、政策效应

1.总体判断

2012年,中国的国内生产总值51.9万亿多元,增长7.8%,达到了政府年初确定的7.5%的增长目标,并稍有超过;消费物价上涨2.6%,也在政府的控制目标之内,可喜可贺。这种情况在中国经济发展的历史上并不多见。

从四个季度的增长态势来看,分别增长8.1%、7.6%、7.4%和7.9%,呈现前落后高态势,是一系列稳增长政策的结果,也是人们所期望的。但能否成为整个经济企稳回升、进入新一轮周期上升的标志,还需要进一步观察。因为,经济环境和增长基础并未根本改善,也不稳固,然而,对2013年经济运行的乐观预期已经成为普遍现象。

从需要来看,中国经济运行和发展中最大的问题是结构失衡,体制扭曲,增长方式失当,经济效率下降,长期稳定发展受到威胁,而不是短期稳增长的问题。要解决这样的问题,弦就不能绷得太紧,增长速度也不能太快,就需要牺牲一点时间和速度来换取一定的空间和机会,进行经济的调整和再平衡。这是经济运行和发展过程的必然要求,也有我们自己曾经花费很大代价取得的经验。就以上世纪70年代末和80年代初的调整而论,当时的思想非常明确,所谓调整就是要退,而退就要退够。所以“六五”时期的经济增长是保四争五。这样,才为接着而来的全面改革和大发展创造了条件。而且当时以调整为主,改革和调整是相互促进的。虽然今天的情况与过去不同,不是财力弱小,赤字增加,外汇亏空,而是财力大大增加,外汇过度盈余,但失衡和扭曲是一样的。如果我们把经济增长搞到8.5%以上,以至9%,那么,我们还有多少空间和力量进行经济的平衡调整呢。

从增长的可能来看,中国经济增长的潜力已经明显下降,低成本增长的时代已经结束。预测2013年实际增长率为9.3%,暗示的是中国的潜在增长率在9.5%以上,否则就是明显的经济过热。而8.5%的实际增长率,也是建立在9%左右的潜在增长率之上的。那么,这样的增长潜力从何而来?20年农村劳动力已经转移了5亿多,未来还有一部分要转移,但青壮年已经转移得差不多了,2012年劳动年龄人口净减少345万人,就是一个信号。中国的储蓄率依然很高,达到了51%,但结构失衡,企业和政府占60%,个人仅占40%,在个人储蓄中5%最富裕的家庭占61.6%。不仅如此,辛辛苦苦积累起来并没有有效利用,大量外汇储备表明,我们的储蓄很大一部分给外国人用了,而国内的大量投资效率不高。尽管中国进入了高铁时代,但高铁大量亏损,大量投资如何收回。至于成本上升已经相当明显,劳动成本在上升,地价在上升,环境成本也在上升,如果继续保持8.5%甚至9%以上的增长速度,我们只能牺牲环境和牺牲生命来实现。仍以铁路建设为例,2012年一年,有9条铁路项目未通过环评,但是,为了稳增长,没有一条铁路是由于环评问题而全线停工的。

国际环境也不支持这么高的经济增长,IMF认为,2013年仍然是世界经济增速暗淡的一年,全球的经济增长有3.6%,美、欧、日三大经济体分别为2%、0.2%和1.2%。世界经济仍然处在金融危机后的调整期,结构调整不到位,紧缩与增长的矛盾造成需求增长乏力,危机呈长期化的趋势。再加上人民币汇率升值、出口成本上升、贸易摩擦加剧,2012年的出口增长只有6.7%,今年怎么会增加一倍,超过14%呢?能有10%的增长就很了不起。

从宏观政策来看,货币政策的操作空间不大,长期大规模地使用逆回购就是证明,而且面临着今天通货膨胀上升的问题,有可能要做出新的调整,财政政策虽然还有空间和能力,除了扩大一点赤字以外,尽管调门很高,但减税力度不会太大。如何实现这么高的经济增长?

有鉴于此,我们认为,把今年的增长目标定在7.5%上下为宜。

2.有序推动新型城镇化

十八大报告提出有序推进新型城镇化,实现收入倍增计划和建设美丽中国。以下分别讨论。

城镇化的确是中国经济持续增长的内在动力。因为城镇化的过程既是资源从低效率部门流向高效率部门的重新配置过程,也是经济结构提升的过程,同时也是收入增长的过程。它可以带来大规模的基础设施建设和固定资产投资,也可以消化工业化的过剩产能,还可以释放消费潜力,推动经济增长。这一切都取决于城镇化的正确而有序地推进。

城镇化的障碍主要有二,一是户籍制度,二是土地制度。改革开放30多年,至今连个户籍制度都取消不了。正因为有城乡分割的户籍制度,我们的社会才出现了大规模的人口流动和小规模的人口迁徙,进城的5亿农村人口仍然保留着农民的思想观念、生活方式和消费习惯,是住在城里的农民。流进城市的是精力旺盛的年轻劳动人口,他们对城市没有归属感,也没有长期的预期和打算,而留在农村的则是老弱妇幼,象征着农村的衰落。也正因为如此,我们也就把城乡的二元分割搬进了城市,一边是高级别墅、超五星级饭店,一边是住在阴暗潮湿的地下室和肮脏简陋的城中村;一边是设施齐全、名师云集的公办学校,一边是设施简陋、面临取缔的打工者子弟学校;一边是资源配置的改善,一边是资源浪费的扩展,等等。城市化的正能量并未发挥出来。

表面看来,户籍制度不过是一张纸,实际上是户籍背后所隐含的大量福利待遇,包括教育、医疗、住房、就业和养老等。所以,要正确推进城市化,首先要取消户籍制度及其附着在上面的福利待遇。

从土地制度来看,由于二元分割的土地权利体系是阻碍城镇化正确推进和良性发展的关键,因此解决土地问题是城镇化不可避免的重中之重。由于城市土地和农村土地、国有土地和集体土地、建设用地和农业用地,其权利是不对等的。对土地用途的政府管制与政府垄断土地一级市场结合在一起,使得城市化的进程成为城市剥夺农村的过程。如果不能从根本上解决这一问题,新型城镇化仍然避免不了进一步扭曲。

3.实现收入倍增

贫富差距过大和收入分配严重不公是当前中国社会经济的一大矛盾,直接危及到经济发展和社会稳定。在理论和实践中,衡量收入差距的标准是吉尼系数。2000年,国家统计局曾经公布中国的吉尼系数为0.412,大大低于上述1995年的数据,此后再未公布。2012年12月9日,西南财经大学中国家庭金融调查中心发布了2010年首个“民间版”的吉尼系数为0.61,其中,城市为0.56,农村为0.60。国家统计局也公开发布了2003-2012年的吉尼系数。其中,2008年是 0.491,2011年是 0.477,2012年是0.474,呈高位回落之势。

为了解决收入分配这一尖锐问题,十八大提出了收入倍增计划和目标,明确规定,收入倍增不仅包括GDP和人均GDP翻番,而且包括个人收入倍增;而个人收入倍增一是指扣除了通货膨胀的实际收入倍增,二是扣除了税收以后的可支配收入。这的确是一个鼓舞人心的目标。然而,问题的关键在于收入倍增的目标如何实现?国务院曾经许诺,2012年底前要出台收入分配改革计划,但是到现在仍然未见音信,足见其难产。

在贫富差距中,收入分配固然重要,但在现实中,起决定作用的是财富分配而非收入分配。这是两个既有联系又有重大区别的问题。收入分配是分配流量,或者说是分配增量,而财富分配是分配存量。有了存量财富,每时每刻都会产生收入流量;而流量收入用于投资,也会变成存量。流量或增量一般相对较小,而存量积累相对较大。这是很简单的常识。

存量财富包括物质资产、金融资产和无形资产。在现实生活中,直接获取各种资产,以及资产的升值、贬值远比收入分配造成的贫富差距要大得多。例如,在山西、陕西的煤炭开发中,争夺探矿权和采矿权成为一个标志性事件,为什么浙江的煤老板能够暴富?为什么山西省政府要以产业整合为由,撕毁协议,从煤老板手中抢夺采矿权,大搞国进民退?就在于它可以带来巨大的财富和收入。为什么官员的亲属都要去大国有公司当高管,不仅因为收入丰厚,而且可以从资产经营中获取财富。再如金融资产,包括银行存款、股票、债券等,仅居民储蓄存款余额2012年末就达40万亿,这些金融资产并未随着经济的增长而升值,相反,却由于高利差和负实际利率而贬值了,而获利的则是金融部门,国有银行每年的数千亿利润,大部分就是这样得来的。不论是存款,还是贷款,实际上是向银行部门捐款。这是一种隐性的财富转移。

这种财富转移造成的贫富差距与前面的分析有某些重叠之处,也有不一致的地方。一是由于城乡分割造成的财富转移,如果说改革前用剪刀差剥夺农民,30年共计6000亿元,那么,近几年通过征地从农民手中拿走的财富每年都有数万亿。如果说上世纪80-90年代,双轨制形成的产品价格落差是寻租腐败的温床,那么,进入本世纪,土地的二元分割体制则是寻租腐败的沃土;而通过户籍制度,大量农民工进城务工,提供了廉价劳动力,创造了大量财富而无法享受城市的服务和福利。这就造成了低成本的城市化。二是公有产权制度造成的财富转移。我国自然资源和国有企业属国家所有,其资本收益也应归全民享用,但实际上,有的廉价地转移给私人企业,有的被少数官员把持,不少通过各种合法和非法的途径变成了私人的财富,而留下来的是资源环境成本。三是垄断造成的财富转移。这一点上次已经述及。1月4日,发改委价格监察和反垄断局对韩国三星、LG、台湾奇美、友达、中华映管和瀚宇彩晶等6家企业2001-2006年的垄断行为开出3.53亿元的罚单,是一件大快人心的事情,什么时候也能够对国内垄断企业进行反垄断调查?人们虽有期盼,但也不寄予多大希望。

根据以上分析,要真正缩小贫富差距,解决收入分配不公的问题,需要从解决财富分配不公入手,标本兼治。这样,才能扩大中等收入阶层,变现有图钉形的收入分配结构为橄榄形。

4.建设美丽中国

十八大提出建设美丽中国,习总书记讲话也提到我们的人民希望过上美好的生活,包括清洁舒适的环境。这的确反映了民意。事实上,低碳经济,保护生态,美化环境已经成为一股世界潮流。

要解决生态环境问题,就得解决能源问题。作为新型能源产业,光伏太阳能产业既是新一轮国际竞争的战略制高点,也是建设美丽中国的重要途径。

大家知道,能源是人类发展的重要的动力,自从钻木取火,人类就与动物界分离开来,发展到今天,石化能源的生产和应用使世界发生了巨大的变化。但是未来的能源靠什么?我们认为,主要靠光伏太阳能。因为比较起来它有很多优势。传统石化能源一会枯竭,二污染严重。核能能量很大,但安全是个大问题,切尔诺贝里核电站已使乌克兰大片土地变成不毛之地,日本地震也说明核电安全很难解决,核幅射和核废料的衰变需要很长时间。水能只要水流不断,就可发电,但破坏生态环境也非常明显。三峡大坝和电站至今争论不断,人称是悬在国人头上的一把利剑;长江上游的梯级开发,已经造成严重的生态破坏。风能没有污染,但也有条件限制,要建在有风的地方,而且那么高的凤塔,制造和维修都不易。太阳能的优势在于,一取之不竭,二没有污染,三安装生产非常方便,屋顶、墙壁、空地、沙漠都可以安装。所以发展光伏太阳能既是解决人类未来能源的主要途径,也是我们建设美丽中国的重要途径。

但是现在,中国整个光伏太阳能产业陷入了困境。

困境的来源有两个:一是政府主导下的盲目发展。在中央政策的支持鼓励下,地方政府争先恐后,大干快上,很多传统产业,如纺织、服装、家电以及传统能源产业纷纷进入,于是造成产能过剩。二是市场突变,有人调侃,中国的光伏太阳能产业是中国人生的孩子,外国人给养大。因为95%的市场在国外,70%的市场在欧美。欧美对中国光伏太阳能产业发起“双反”调查,2012年11月美国做出终裁,要对中国的光伏太阳能产业征收高额关税。现在,95%的多晶硅产业和50%的太阳能产业已经停产。光伏太阳能产业大部分现金流断裂,流动性困难,陷入危机之中。

怎样走出困境,迎接光明的未来,这是我们急待解决的问题。

一是很多人主张国有化,认为四大国电发电公司实力强大,资金雄厚,完全可以解决光伏太阳能遇到的流动性危机。很多地方也在实现国有化。比如江西赛维把19.9%的股权卖给新余市一家国资委持股的企业;东营一家光伏太阳能企业把50%的股权卖给了东营市国资委。国有化也是无锡尚德摆脱困境的选项。我们认为,这不是个好办法。第一,四大国电发电公司都在搞光伏太阳能,为什么搞不过无锡尚德,证明它的效率低下。第二,四大国电公司在传统能源领域是龙头老大,日子很好过,在现在的碗里有饭吃时不会去找别的饭碗。第三,国有化就会挤压民营企业和整个市场经济的发展空间。一个比较好的途径是,通过市场整合,让该死的死掉,让一部分好企业做大做强。

只要认真地解决了这些问题,中国的光伏太阳能产业还会有一个大发展,建设美丽中国的愿景也就会逐步变成现实。

四、趋势预测

根据上述分析,我们对2013年第一季度和全年的经济预测如表1所示。

表1 2013年第1季度和全年的经济趋势预测