基于消费者行为模型的农村居民环境保护意愿分析

张 震,杨靖然

(中国人民大学 环境学院,北京 100872)

农村环境不仅是村民赖以生息的自然基础,也是城市和工业的原料基地,更是污染物消纳的最大场所,承载着多种功能,所以农村污染治理不能选择“先污染,后治理”的老路。农村污染的源头减量势在必行,这就要求提高农村居民的环境保护意识和环境保护意愿,包括农村生产、生活垃圾处置,对子女的环保教育,消费的绿色激励以及参与农村环境保护工程等。

目前,国内专门针对农村居民环境保护意愿的研究较少,仅有对农村居民环境保护意愿的调查[1]和关于农村居民对环境的影响等为数不多的文献,当然,也有其他农村问题研究中对环境意识有所涉及,如农村居民的购买力和能源消费[2],农村公共物品[3]与社区机制[4]等。但是鲜见有研究从经济学视角对农村居民的环境保护意愿进行分析。从经济学视角进行研究的必要性在于,通过分析农村居民消费偏好,揭示其环境保护意愿的经济影响因素,从而根据不同的影响因素设计引导居民对农村环境进行保护的环境经济政策。

1 农村居民消费状况与农村环境的关联性分析

消费状况包括农村居民消费支出总量和支出结构两个方面。2001-2010年,农村居民消费总支出呈现不断增长的态势,由2001年的1741.1元增加到2010年的4381.8元,增长了2.5倍,年平均增长率为10.86%。但是,总支出的增长同时受到收入水平和物价水平的影响,因此其只能部分反映农村居民消费的情况,总趋势显示消费支出总水平有所增加。

从农村居民消费支出的结构看,波动幅度较为明显的是食品消费支出和居住消费支出,其中食品消费支出占比由2001年的47.71%下降为2010年的44.41%,说明居民生活水平有一定的改善;居住消费支出占比由2002年的10.91%(最低值)增长到2009年的20.16%(最大值),但历年平均值仍为16.43%,具有波动性,但同样没有明显增长;交通通讯支出和文教娱乐支出变化浮动均在1%以内,也未有明显增长。

综上来看,农村居民的消费支出水平并没有大的改变,消费支出结构改善亦不明显,食品支出占比仍高居45%左右。但是,在消费支出结构没有明显改观的情况下,由于消费支出总体水平有所增加,导致整体生活水平的改善,因此农村居民消费商品的档次和服务质量必然有所提升,容易出现浪费现象和污染总量增加。基于上述观点,本研究采用经典的消费者行为模型,通过对消费偏好的假设分析,找出农村居民环境保护意愿的经济影响因素。

2 模型分析框架与基本假设

2.1 “环境关联物品”与“非环境关联物品”的界定

本研究将农村居民的消费支出分为两个集合,分别是环境关联物品(env)i和非环境关联物品(non-env)i。前者是指在农村居民的消费支出中与环境损害有关联的商品性支出,主要是指那些产生各种废弃物的商品,例如家庭食品,生活用水、用电和燃料,家庭文体娱乐产品,家庭机电设备,交通车辆等;后者是指除环境关联物品以外的商品性支出和服务性支出,其中商品性支出包括衣着、在外饮食、居住建材、家庭设备支出等,服务性支出包括医疗保健、居住用房与家庭用品维修、文体娱乐消费、通讯费用、学杂费支出、雇工支出、家庭设备、用品及服务支出中的家具支出。

需要指出的是,与环境关联性较大的商品性和服务性支出,例如村内征收的卫生费、垃圾处理设施的工程费用和维护费用的摊派等,这类支出具有固定性、一次性、额度小的特点,因此依然作为非环境关联物品对待。

2.2 预算约束线的确定

首先,假设农村居民对某种类型环境关联物品的选择能够满足农村居民的某种效用,这里的类型商品可以代表环境关联物品中的任意一种,是一个抽象概念;第二,假设农村居民对该类商品有两种选择,一种是环境友好型商品,另一种是环境负效应商品;第三,假设环境关联物品支出为C。需要说明的是,上述两种商品的划分和其他概念均符合经典的消费者行为模型假设。

因此,假设两种商品的组合为(E+,E-),E+表示环境友好型商品,E-表示环境负效应商品,而对应的商品价格分别为:P+,P-。

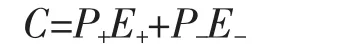

由此可得出预算约束线模型为:

构建E+的函数得:

从初始假设条件可知,两种商品均为抽象的概念,无法也无必要得出具体的数据来确定预算约束线的具体数值,而预算约束线主要取决于两个价格的比值,因此仅需从规范式分析的角度考虑最佳选择的三种情景,分别为因此,只要确定两者之间价格的关系即可。

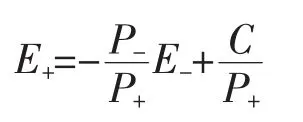

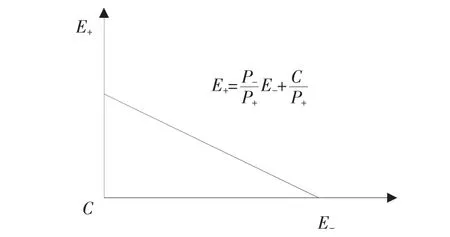

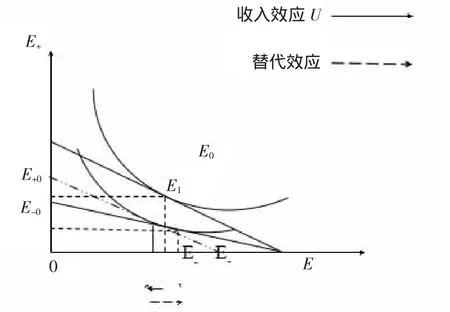

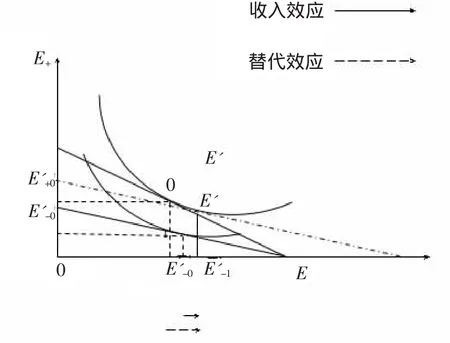

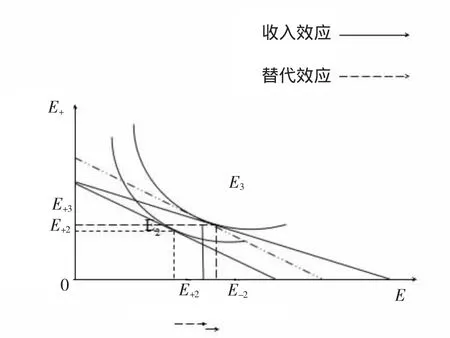

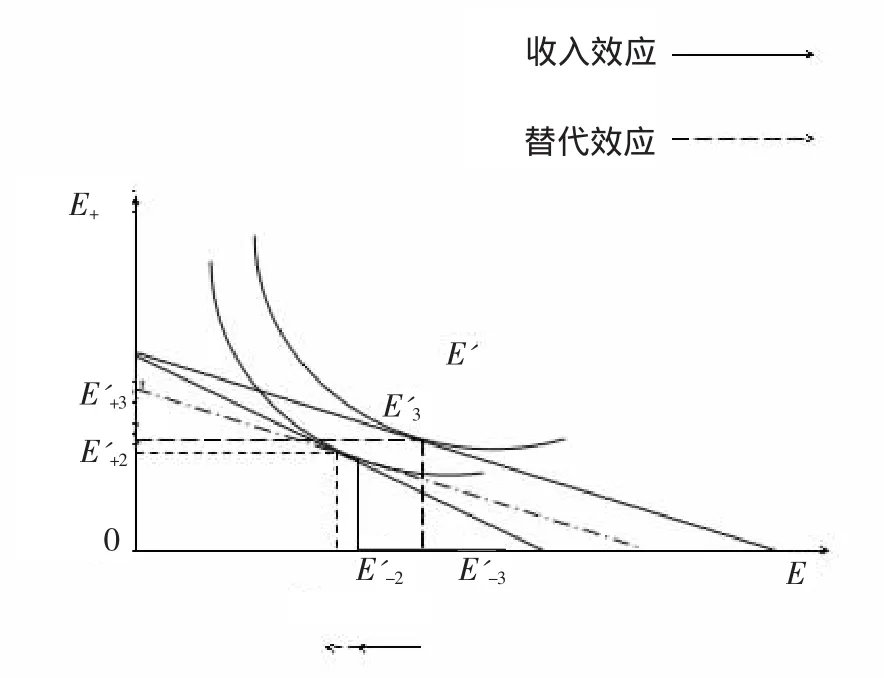

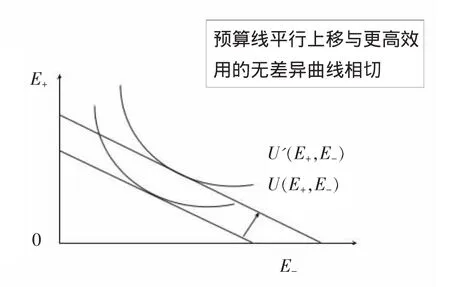

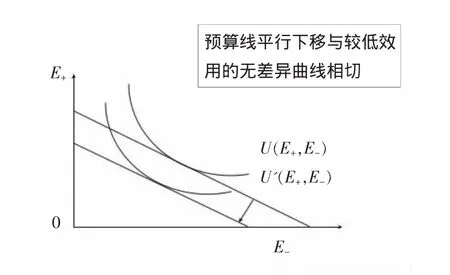

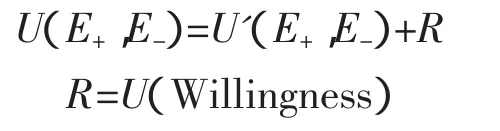

首先考虑P+=P-或P+ 只有在P+>P-的情况下,农村居民同时面对价格较高的环境友好型商品和价格较低的环境负效应商品时,才会体现其环境保护意愿,此时,预算约束线的形状如下图: 图1 基于环保意愿的农村居民预算约束线(P+>P-) 通常情况下,消费者一般会希望用一种商品的一部分去换取其他商品,其可以一起消费这两种商品,而不是专门消费其中的一种商品。U(E+1,E-1)、U(E+2,E-2)、U(E+3,E-3)表示三种不同效用水平的无差异曲线。 图2 基于环保意愿的农村居民无差异曲线 两种消费品之间存在着替代效应与收入效应。替代效应表示环境友好型商品与环境负效应商品之间可以相互替代。关键在于收入效应的分析,这里的收入是指环境关联物品的支出,不论绿色商品与否,其排放的废弃物都会对环境造成一定的影响,因此并不是支出越多越好,而是越少越好。在经济分析过程中,首先要确定C的变化趋势,从以往的数据来看,C值是逐渐增加的;其次在于C的结构性转变,亦即替代效应和收入效应之间的关系,即使是环境关联物品的消费支出不断增加,若替代效应大于收入效应,也说明居民的环境保护意识在增强。 在对基本假设和模型界定清晰之后,农村居民环保意愿的经济分析主要涉及以下几个方面:首先,确定最优效用以及其收入效应和替代效应;其次,分析环境友好型消费品的价格在其假定基础上变化而带来的影响,包括价格的上升与下降(均在假定的范围之内);第三,环境负效应商品价格的变化,同样是在其假定范围内,即都不导致预算线斜率符号的变化;第四,环境关联物品消费支出的变化影响。从分析结论中得出农村居民环境保护意愿的影响机制和因素以及如何提高农村居民的环境保护意识。 根据模型的经典假设(图3),既定的预算约束线与在该点处的无差异曲线U(E+,E-)相切于E0点,在该预算约束线的条件下,E+的消费数量E+0小于E-的消费数量E-0,表明环境友好型商品由于价格偏高,其消费数量低于环境负效应商品。 图3 基于环保意愿的农村居民最优效用模型 图4 农村环境友好型商品价格上升情景 当环境友好型商品价格上升时,预算约束线斜率发生变化,以E-点为轴向下移动,与较低效用的无差异曲线相切为E1点,两种物品的消费量发生变化,环境友好型商品的消费量由E+0下降为E+1,而相对应的环境负效应商品的消费则由E-0增加到E-1。对环境负效应商品来说,收入效应是负效应,而替代效应是正效应,总效应为正。也就是说,影响的主要因素是替代效应,环境友好型商品价格上升,农村居民会主动寻求原先的相对便宜的环境负效应商品,可见价格上涨也必然导致效用的下降。 图5 农村环境友好型商品价格下降情景 环境友好型商品价格下降时预算约束线以E-交点处为轴向上变化,由原来的均衡点E'1变为与更高的无差异曲线相切点的E'0点,环境友好型商品的消费量由E'+1增加至E'+0,环境负效应商品的消费量由E'-1减少为E'-0。对环境负效应商品的收入效应为正,替代效应为负,总体效应为负,并且替代效应远大于收入效应,总体效用提高。因此,环境友好型商品的价格下降将会明显提高农村居民的效用,且替代效应明显,强于其价格上升的变化。 图6 环境负效应商品价格下降情景 当环境负效应商品价格下降时,预算约束线以E+交点为轴向右移动,均衡点由开始的E2点变更为新的均衡点E3,环境负效应商品的消费量由E-2增加至E-3,环境友好型商品的消费量由E+2增加到E+3,两种商品的消费量均有所上升,且收入效应与替代效应均为正,其中替代效应大于收入效应。因此,环境负效应商品价格下降时,农村居民会增加其消费量,总体效应提升,其中替代效应也说明环境负效应商品的价格下降虽然有利于效用的提高,也增加了一定的环境友好型商品消费量,但其替代效应大于收入效应,对环境造成的负面影响会加重,因此需要控制环境负效应商品的价格变化。 图7 环境负效应商品价格上升情景 当环境负效应商品价格上升时,预算约束线以E+交点为轴向左移动,由均衡点E'3变为均衡点E'2,环境友好型商品的消费数量由E'+3下降为E'+2,环境负效应商品的消费量由E'-3减少到E'-2,总体效用下降,对效用进行分解,收入效应与替代效应均为负,且收入效应大于替代效应。这是最不可取的状况,不仅没有产生任何的替代,且效用不断下降。这一情景从另一方面说明,如果出现环境质量突然恶化的情况,要控制环境负效应商品对环境状况的负面影响,通过提高其价格是不可取的。 从动态角度看,用于环境关联物品的支出一般情况下都是随着经济的发展而不断增加(即使比重有所变化),所以环境关联物品的预算线平行向上移动,从而达到更高的效应。 图8 动态视角的环境关联物品消费支出变化 图9 基于环境保护意识提高的环境关联物品消费支出变化 在静态的情况下,假设环境关联物品的消费支出下降,即结构变化,会导致预算约束线下移,消费支出的下降必然导致效用下降,这种情况看似是不可能出现的。但是,如果效用的下降并不是由消费的下降而引起,则也是可行的。也就是说,两个效用之间的差值被居民吸收(认可),这种吸收弥补了效用的下降: 公式中,R代表环境保护意识,R提升后,会使农村居民减少环境关联物品的支出。 农村居民环境保护意愿的不断提高,需要从两个方面入手,首先是绿色消费品相对价格的降低,这可通过提高补贴、竞价团购、鼓励技术创新等政策设计而实现;其次是加大宣传教育,提高农村居民的环境保护意识,拓展其对环境关联物品认知的广度和深度,使农村居民在不降低效用的同时减少环境关联物品的支出,使其环保意愿与行为选择对农村环境保护发挥更大的积极作用。 [1] 张震,刘建玲,张云成.基于新农村建设的农村垃圾管理的调查[J].广东农业科学,2011(19):181-183,198. [2] 陈艳,朱雅丽.中国农村居民可再生能源生活消费的碳排放评估[J].中国人口·资源与环境,2011,21(9):88-92. [3] 周立.公共物品、责任归属与发展观反思——中国农村环境保护等公共问题与一个案例[J].浙江学刊,2006(1):48-53. [4] 王国平.环境保护与中国农村社区机制的选择[J].求索,2004(4):7-11.

2.3 农村居民无差异曲线

2.4 替代效应与收入效应

3 规范分析

3.1 最优选择

3.2 环境友好型商品的价格变化

3.3 环境负效应商品的价格变化

3.4 环境关联物品消费支出的变化

4 建议