关于日本《环境教育等促进法》修改的研究

孙霭萌,赵晶晶

(1.天津市环境保护宣传教育中心,天津 300191;2.天津市环境保护科学研究院,天津 300191)

日本是亚洲国家中推行环境教育立法较早的国家,其环境教育立法过程有着极大的借鉴意义。2012年10月1日,日本正式颁布了《环境教育等促进法》 (以下简称《促进法》),此法由2003年颁布的《有关增进环保意愿以及推进环保教育的法律》 (以下简称《旧法》)修改而来,是一部将环境教育和开发可持续性教育活动作为工具,充分有效利用环境教育开展环境保护工作的法律。目前我国仅有宁夏、天津通过了地方环境教育法规,距离国家环境教育法制化还有很长的路要走,结合“十八大”提出的生态文明建设,借鉴他国经验对我国环境教育法制化建设必不可少。

1 立法背景及必要性

1.1 立法背景

由于日本国土面积小,资源匮乏,环境保护及资源循环利用一直走在亚洲乃至世界的前列。2003年,日本政府制定并颁布了《旧法》,成为亚洲第一个正式制定并颁布环境教育法的国家。该法的出台是日本面临严重环境问题而环境教育不能满足国家发展的必然结果。2004年9月内阁审议通过了该法的基本方针,日本全国上下包括学校、工厂、家庭等都根据该法和基本方针开展了推进环保教育和环保知识学习活动。从2005年起,日本开展了“联合国可持续开发十年教育”活动,从环境、经济和社会综合推进环保教育。2011年6月15日,日本环保部公布了《旧法》的改正法《促进法》,此法于2012年10月1日正式实施。[1]

1.2 对《有关增进环保意愿以及推进环保教育的法律》修改的必要性

此次《促进法》的修正侧重点在于使之成为环境教育的工具。《旧法》就如同它的名称“环境教育”一样,承担了推进环境教育,使之制度化的任务,而新修订的《促进法》通过环境教育及近年来成为新思潮的开发可持续性教育活动全面推进环保活动,作为实现手段之一的协同合作得到了极大重视,结构也发生相应变化,名称改变势在必然。《促进法》不是推进环境教育的法律,也不是将环境教育本身制度化的法律,而是将环境教育作为工具,充分地、有效地利用环境教育开展环境保护工作的法律。[2]

2 立法基本理念及实施环境教育具体措施

2.1 基本理念

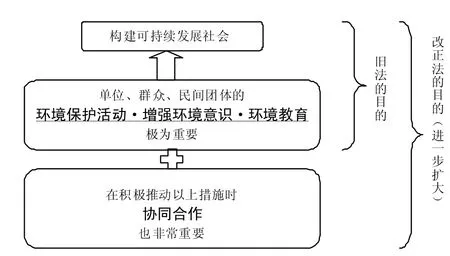

《促进法》的基本理念为:环保活动、增强环保意识及环境教育,要站在全球视角综合推动环保和经济及社会发展,并充分了解其重要性。以尊重生命,珍视自然,陶冶环保情操为宗旨。《促进法》的立法目的为根据目的责任规定,在推进环保措施以及深化环保意识、有效开展环保教育的基础上,推进协同合作是非常必要的。协同合作是指群众、民间团体、国家以及地方公共团体在各自的立场上充分发挥作用,相互合作举办环保活动,增强环保意识等其他环保相关活动[3],这部分是旧法中所没有的,并且是整个修正案的中心(如图1)。

图1 新旧法目的

2.2 学校环境教育

《促进法》的学校环境教育主要侧重于规范教育活动中应尽的环境意识培养义务,对开展学校环境教育提供多种多样的帮助,在完善学校设施的同时促进环境意识培养,通过教育推进环保活动。

《促进法》第九条指出国家、地方,群众应对幼儿进行相应的环境保护教育,激发其对环保的关注,加深其对环保的理解。在学校及社会教育中应积极推进环境教育;为综合理解环境与人类的关系,学校教育的各学科及其他教育活动中应系统地开展环境教育,国家应采取措施,充实环保相关的体验学习、教师研修内容及提高其他环境教育相关教师的素质、提供参考资料及信息、开发编写教材等;国家在有效利用环境教育教材的同时,应减少对环境造成的负担,须注意维护学校设施;国家有义务对各地落实政策进行必要的指导,并将对推进环境教育有益的信息提供给各地,广泛利用具备环保相关知识经验的人才;国家及地方要积极开展环境教育内容方法的调查研究,并依据调研结果做出相应的修正。

《促进法》在制定环境教育内容的同时,更加明确了各级政府、学校的环境教育职责分工。考虑到环境问题的广泛性和多面性,日本学校没有增设专门的环境教育课程,也没有编写专门的环境教育教材。日本文部省在20世纪90年代初制定了以教师为对象的《环境教育指导资料》,提出了现行教育中推进环境教育的具体观点和方法。目前,小学的环境教育主要根据《环境教育指导资料》将环境教育揉合在各学科的相关章节之中[4]。学校环境教育不再是单单针对学生,而是通过对学校软件硬件的提升,为学校整体的环境教育提供了多种手段及保障,如培养教师环保素质、对各学科综合渗透环保理念、编写环保教材、利用学校运动场地、有效利用环保人才等,从客观上保证了学校环境教育落实到位。

2.3 社会环境教育

《促进法》第十条第一项指出,一般单位及群众组成的民间团体、国家或地方公共团体,应对其雇员进行增强环保意识的环境教育,以增加环保相关知识及技能;国家、地方应为以上环境教育培训提供能够进行环保指导的人才、环境教育相关的资料信息及其他必要的帮助。

第十条第二项针对环境教育协助团体作出具体定义并将责任义务一一阐述:协助团体,是对开展环保活动、增强环保意识及环境教育协同合作的群众及民间团体进行指导帮助,收集、整理并提供相关的资料信息;开展相关的调查研究,并提供研究成果;编写提供相关资料;开展相关咨询,并提供必要的指导;从事环境保护活动、增强环保意识及环境教育协同合作相关指导人才的中介活动。

《促进法》改进了地方政府的具体推进措施,推进完成环境教育合作措施的行动计划及设置地方管理会,作为地方负责人,地方公共团体有义务以协议会的形式制定并承担环境教育合作行动计划。各地方行动计划规定如下:(1)应参考基本方针,根据当地自然社会条件,制定相应的环保推进活动、增强环保意识及环境教育的协同合作行动计划;(2)应成立环境教育推进协议会,负责具体实施行动计划及相关协议、相关联络调整的等工作;(3)学校及社会教育者、群众、民间团体、学者都有权向地方行动计划提出变更提案,各地方是否接受此变更提案应公示表决。该法还对一般工作单位的环保意识及环境教育相关规定进行了修正,民间团体、企业、国家及地方公共团体,应全面提高公民的环保知识和技能,努力为学生提供体验机会。

2.4 《环境教育等促进法》的特点

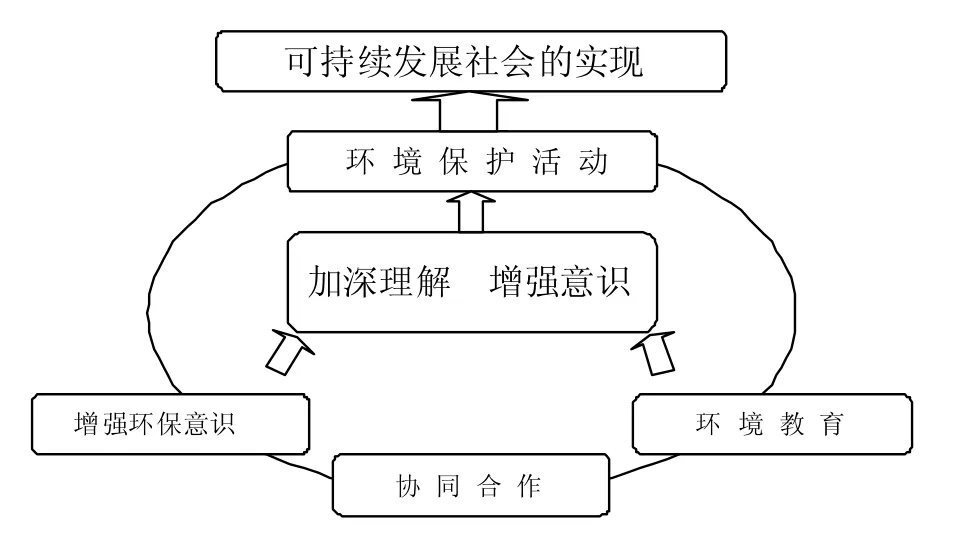

《促进法》的特点为“协同合作”,突出一个“全”字。协同合作是指群众、民间团体、国家以及地方公共团体在各自的立场上扮演好自己的角色,相互合作举办环境保护活动,增强环保意识。《旧法》中对“推进协同合作”的整体解释为:明确增强环保意识与环境教育,开展环保活动,建设可持续发展社会的方针。将《旧法》与《促进法》进行比较,就可以理解增加“协同合作”内容的必要性。在基本理念中,明确指出“为构建可持续发展社会,使社会各主体站在相同的立场上协力发挥相应作用” (如图2),加入“相同”这一词汇,旨在表明在开展任何环境教育活动时,制定方针的组织、提供资金的组织、实践组织和评价组织等以相同的、对等的关系发挥作用。

图2 基本理念

3 《环境教育等促进法》对中国环境教育立法的启示

3.1 环境教育法制化是顺应时代发展,势在必行的环保举措

目前,许多发达国家和地区已普遍实现了环境教育立法,早在1970年美国就制定了《环境教育法》,欧洲环境教育政策始于20世纪80年代,广泛存在于欧洲国家法律和文件中,相对而言亚洲的发达国家(地区)也没有落后,2003年,日本成为亚洲第一个正式颁布环境教育法的国家,之后韩国、新加坡及我国的香港、台湾、澳门等国家和地区也相继实现了环境教育法制化。随着人们对环境问题关注度的提高,普及环保教育的呼声越来越高,我国也开始着手环境教育立法,目前,宁夏与天津两地制定了各自的地方环境教育条例,作为我国环境教育法制化的初步探索。可见,环境教育法制化是顺应时代发展的产物,并且势在必行,刻不容缓。

3.2 环境教育法制化是保障可持续发展,推进生态文明建设的法律保障

党的十七大提出建设生态文明,十七届六中全会又提出文化大繁荣、大发展。环境文化是一种先进文化,生态文明是一种先进文明。文明,基础在于教育,同样,生态文明,基础在于环境教育,推动生态文明建设就需要在环境教育上下大工夫。环境教育的法制化就是为推动生态文明建设提供的法律保障。环境教育除了环保工作者自身的努力,更需要凝结社会力量形成统一战线,通过政府的积极引导,对环境教育采取整体政策措施,对全社会进行全方位的教育,才会将人们的意识行为规范到可持续发展的轨道上来[5],让环境教育不再停留在内容和形式相对单一的小范围、小规模的活动上,使公众切实参与到环境保护中来,以满足公众对环境教育的更高要求,使之逐渐成为保护和改善环境的重要措施。

3.3 环境教育法制化是填补国内空白,开展环境宣教工作的实际需要

在开展环境宣教工作的具体实践中,专职人员匮乏、专业教材的空白、系统的教育机制缺失、活动场所及经费来源不稳定极大地制约了我国环境教育有效、有针对性的开展,不及时、不全面、不深入成为了亟待解决的难题。因此,从法制层面对环境教育进行全面规范,推动环境教育法制化,保证环境教育全面有序的开展是十分必要的。

3.4 环境教育不仅是全民性教育,更是全社会的责任

日本环境教育是集环境、社会、经济、文化为一体,寻求综合解决方案,积极培养“创造未来”的人才。环境教育本身的定义范围也更广更深入,环境教育不再是单个单位、单个地方政府的责任,而是相互协助支持的协同合作,社会各主体结合各自实际,发挥自身优势,多管齐下,形成“多点对面”的连锁效应以扩大宣传效果与深化教育影响,向全社会提供系统的、全面的环境教育[6]。目前我国的环境教育主要依托于环保部门,以各种环保节日为契机,以创建绿色学校、绿色社区等系列主题活动为抓手,进行“点对点”宣传,无论是范围还是影响上都有待提高。环境教育法制化明确了在全民性环境教育中,各社会主体的职责与分工,为形成“多点对面”的环保宣教格局提供了保障。

4 结语

进入“十二五”时期,党和国家领导人把环境保护提高到前所未有的高度,十八大精神中也明确指出,要大力推进生态文明建设,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,借鉴日本《促进法》的修改经验,加快我国环境教育立法步伐对进一步提升全社会对环保形势、环保工作的认识,普及环境保护知识,增强全民环境道德素质,构建多层次、多形式、多渠道的环境教育机构,形成全民参与环境保护的社会行动,加快建设资源节约型、环境友好型社会,提高生态文明水平起着积极的推动作用;对进一步推动生态文明建设,推动环境教育长效机制的建立和完善,对环境教育的规范化、法制化和全民化有着极大的促进作用。

[1] 日本環境省.環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針[E B/O L].(2011-06-15)[2013-07-23].h t t p://w w w.e n v.g o.j p/p o l i c y/s u i s h i n_h o/k a i s e i_2011.h t m l.

[2] 高橋正弘.環境保全活動·環境教育推進法の改正に関する一考察[J].大正大學研究紀要,2012(97):186-192.

[3] 林浩二.環境教育の法律の改正について[J].環境教育ニュースレター,2011(93·94):17.

[4] 孙刚,房岩.日本环境教育体系的构成及特征[J].吉林省教育学院学报,2006,22(4):76-78.

[5] 谢军安,谢雯,胡延玲.环境教育立法研究[J].河北法学,2005,23(8):87-90.

[6] 高橋正弘.環境教育の政策形成を進展させる条件について[J].環境教育,2008,17(2):3-12.