苏南水网地区乡村地域特色保护与发展策略探析*

徐 静 丁金华

0 引言

目前,我国正处于快速城市化发展的进程中,为了缩短城乡差距,实现城乡经济社会全面、协调可持续发展,提出了城乡一体化建设。在城乡一体化建设背景下,全国农村地区兴起了建设社会主义新农村这股热潮。新农村建设在使乡村走上现代化道路、农民过上小康生活的同时,却使乡村地区面临着重大问题——地域鲜明的乡村传统特色在现代化、工业化、城市化等外来因素的冲击中日渐流失。但党的十八大报告中提出大力推进生态文明建设,实现中华民族的永续发展。建设生态文明主要是从环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式等方面的保护出发,从源头上扭转生态环境恶化的趋势。这意味着保持原有的地域特色对建设生态文明起着关键性的作用。乡村在城乡一体化发展中应保持自己独特的地域风貌,从而推动生态文明建设,实现城乡可持续发展。

处于长江入海口冲击平原的苏南乡村地区,地势平坦,水网纵横,形成了该地区河湖纵横的水网格局和与水而居的村落空间肌理,加上独特的水乡文化,成就了苏南水乡的宝贵财富。但在城乡发展一体化建设的过程中,人们过度注重经济效应和社会效应,注重后现代风格风貌的追求,外来因素不断干扰,使苏南水网地区乡村的传统地域特色日趋隐形。面对这些问题,该如何继续去延续苏南水乡的地域特色,避免其在城乡发展一体化进程中悄然消逝,从而防止产生全国“千村一面、万村一貌”的乡村建设局面。将新农村建设和乡村地域化建设有机结合起来思考如何传承苏南水网地区乡村的传统地域特色,是具有十分重要的现实意义。

1 苏南水网地区乡村传统特色分析

村落是人类政治、经济、文化活动在历史发展过程中交织作用的物化,是人类各种活动和自然因素相互作用的综合反映,还是人类建筑技术与居住功能要求的具体体现[1]。乡村特色最大的特点就是区别于城市特色,没有大量的人工环境,更注重的是它与其所存在的地域自然环境的有机融合和协调发展。在江南水网地区,由于其独特的自然地理环境和民族历史文化,产生了苏南水乡传统的地域特色。

1.1 河湖纵横的水网格局特色

水是苏南水网地区的灵魂。苏南地区河湖密布,水域面积大,特别是位于太湖附近的苏锡常地区,是我国水网密度最高的地区。在苏南乡村,水田格局、沟渠阡陌、护坡池塘,丰富的水域自然生境条件与农村建设用地犬牙交错,“因水成市、枕河而居” 的空间格局形成了苏南传统乡村特有的水网格局[2](图1)。纵横交错的水网格局不仅创造了苏南水乡特色,还给当地带来了良好的生态环境。

图1 苏南地区的水网格局与乡村聚落的空间关系

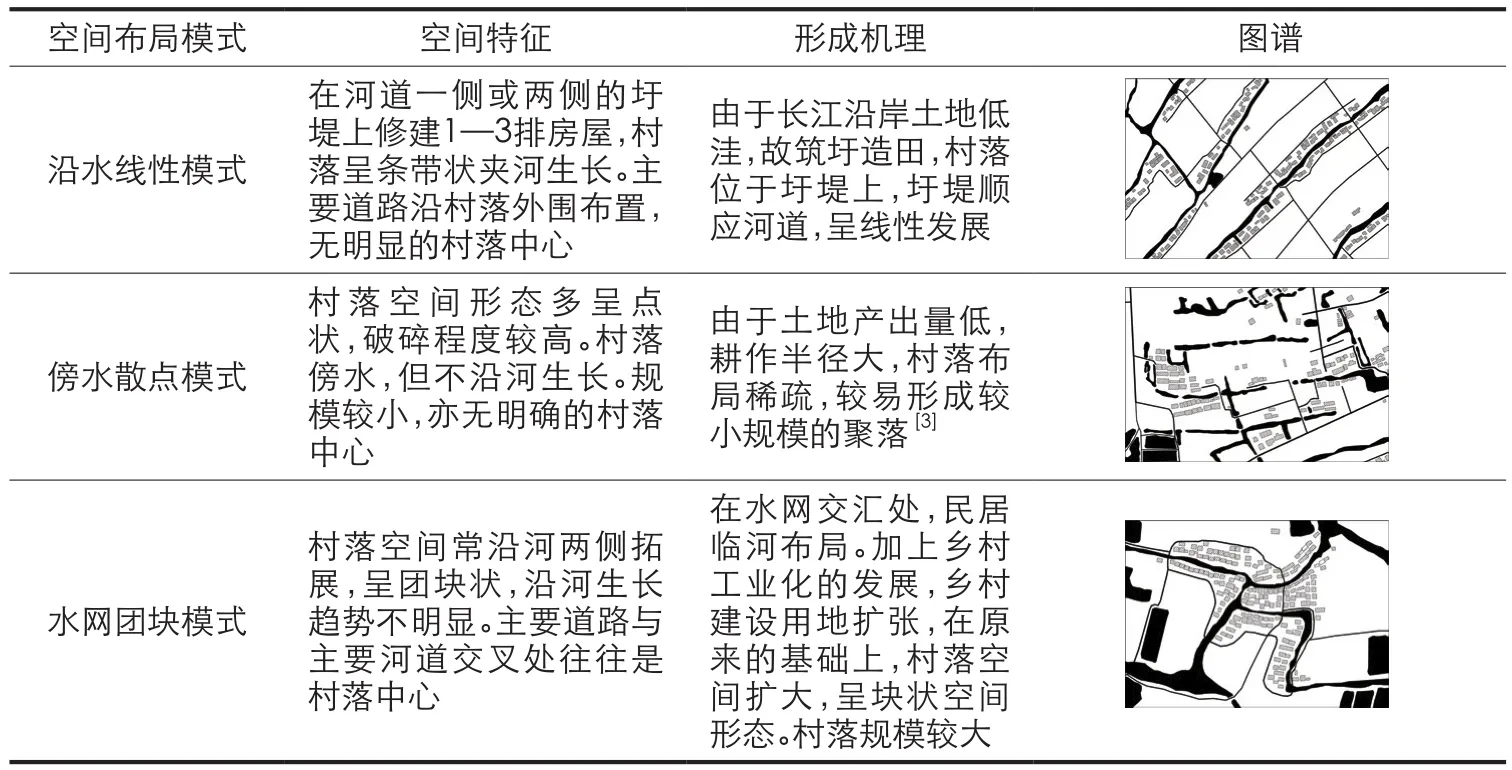

表1 与水相结合的村落空间布局模式

1.2 与水而居的村落空间肌理

在以水为主导因素的苏南水网地区,乡村聚落的空间布局必然受到水环境的影响和制约。为了满足居民的生产和生活要求,传统的乡村聚落大多临水而筑,沿河生长。在经过数以千年与自然环境磨合生长的情况下,当地村落规模较小且布局分散,主要表现出以下几种与水相结合的空间布局模式(表1)。

沿水线性模式。在河道一侧或两侧的圩堤上修建1—3排房屋,村落呈条带状夹河生长。主要道路沿村落外围布置,无明显的村落中心。由于长江沿岸土地低洼,故筑圩造田,村落位于圩堤上,圩堤顺应河道,呈线性发展。

傍水散点模式。村落空间形态多呈点状,破碎程度较高。村落傍水,但不沿河生长。规模较小,亦无明确的村落中心。由于土地产出量低,耕作半径大,村落布局稀疏,较易形成较小规模的聚落[3]。

水网团块模式。村落空间常沿河两侧拓展,呈团块状,沿河生长趋势不明显。主要道路与主要河道交叉处往往是村落中心。在水网交汇处,民居临河布局。加上乡村工业化的发展,乡村建设用地扩张,在原来的基础上,村落空间扩大,呈块状空间形态。村落规模较大。

该地区的村落空间元素贴近当地人的日常生活,散发着江南水乡气息。传统苏南水乡建筑以粉墙黛瓦为主要特征,且整体特色鲜明,与水环境相得益彰,融为一体。村内道路和建筑夹河而建,形成了独特的水巷。河道是村落的生活中心,而水巷则是村民活动的公共空间。人们通过水巷与水取得联系,展现了苏南村落的亲水性。在水网地区,桥是必不可少的空间元素,促进了人与人之间的沟通,也代表了苏南文化的特色——桥文化。拱桥是最具有苏南水乡特色的古桥,桥上行人,桥下行舟。这体现了“小桥、流水、人家”的苏南水乡风貌。社会背景和地理环境欠缺考虑,忽视了乡村的地域性建设,从而单一规则式的乡村风貌在全国遍地开花。

1.3 独特的稻作农耕文化

苏南地区河湖纵横,水资源非常丰富,再加上苏南水乡地处长江入海口冲击平原地区,土壤肥沃,气候温和湿润,催生了独特的农耕文化,农业结构主要由产稻区、产棉区和产桑区组成。由于江南地区地势低下,种植水稻无需植桑固圩且灌溉便利,大面积的水稻田种植,成了主要的生产性景观。优越的自然条件加上辛勤劳作的人们,使苏南地区成了全国著名的“鱼米之乡”。

1.4 历史悠久的苏南水文化

苏南水多,从春船菱藕到渔歌唱晚,从小桥流水到服饰民居,处处可以觅得水的影子,特定的地理环境造就了苏南地区特定的水文化[4]。元宵节的舞龙灯会、端午节的赛龙舟、闲时的渔舟泛钓、婉转动听的吴歌越调,这些苏南地区的民俗活动都隐隐散发着当地的水乡气息。在水文化的影响下,乡村聚落中还出现了小桥、水井、水车、渔舟等众多具有水乡特色的传统物质元素,它们承载着当地人与水密切相连的生活习俗。从水文化中,可以看出当地人素雅灵动的内在品质和温柔委婉的外在特征。

2 城乡发展一体化进程中苏南乡村特色缺失现状分析

城乡发展一体化是指以城市为中心、小城镇为纽带、乡村为基础,城乡依托、互利互惠、相互促进、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系。在发展中,城市和乡村作为一个整体统筹谋划,综合研究,以达到共同发展的目标,使整个城乡经济社会全面、协调、可持续发展。

在城乡发展一体化背景下,乡村建设正在快速发展。乡村生活环境整治水平得到提高,农民生活条件也得到改善。但由于片面追求单纯的经济效益和社会效益,对基地缺乏深入的调研分析。在乡村建设时,对当地的历史文化、

2.1 乡村河道功能衰退, 水网格局破碎化

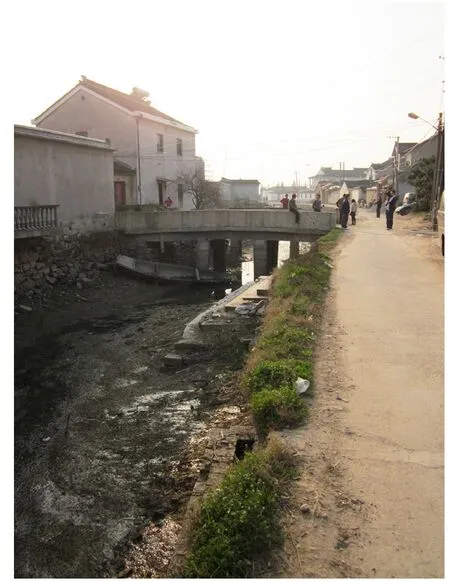

苏南地区是全国河网密集程度最高的地区,且水面覆盖率也较高。但由于城乡一体化建设的推进,苏南地区的水网格局随着乡村建设的无序扩张而遭到了破坏,且水体也受到了严重的污染(图2)。

这主要归结于两方面原因:一方面由于现代化的基础设施建设,改变了乡村居民传统的生活方式。目前,苏南地区乡村自来水系统的普及率已处于较高水平,洗、浴功能开始走进农村家庭,使河道的生活功能开始下降,人们对河道的依赖性也随之减弱。另一方面由于现代技术的不断提高,人们在生产和生活过程中所产生的垃圾有机能力逐渐下降且有害物质不断加强,使垃圾的污染能力也远远超过河流的自净能力。又因为乡村居民的环保意识薄弱,从而加剧了河流污染,使其水质不断下降,河道淤塞。面对这些被污染的水系,人们采取了消极的处理方法。有的河流任其变质发臭,最终变成垃圾堆埋场;有的河流、湖泊被填满,用作乡村建设用地。人们对水环境的忽视和破坏,加重了水网格局的破碎度。

2.2 村落呈现城市化倾向, 村落空间肌理丧失

时过境迁,乡村供水条件的改善使河道的交通功能和生活功能不断地下降,人们更注重交通设施的发展。因此,村落民居从传统的沿河布局发展到沿路建设,公路通到哪,新房就建到哪。这就是受所谓的“公路经济”的影响。聚落与聚落之间首尾衔接,没有明确的界限[4]。同时,在政府“三集中,三置换”政策的推动下,乡村盲目地另辟大面积的建设用地,集中建设新型社区。这导致了传统的由河、街与江南民居所形成的村落空间肌理丧失,村落的亲水特征也逐渐淡化。

图2 被破坏的河道

在城镇文化的冲击下,乡村居民对自己的村庄建设产生了认识偏差,致使苏南水网地区乡村的传统地域景观在乡村发展中日渐迷失。苏南的乡村民居早已不是传统的粉墙黛瓦,而更多的是模仿城市住宅所建立起来的欧式建筑。在乡村聚落中出现了大面积的硬质广场、笔直的柏油大马路、规则式的池塘和拥有人工驳岸的河道,代替了原先拥有江南乡村气息的自然景观。乡村居民在进行乡村建设时缺乏了与当地的自然地理环境的联系,一切向城市看齐,认为城市里的元素就是现代文明的标志。殊不知,乡村居民在羡慕城市文明的同时,却往往忽视了自身有价值的东西,造成传统乡土文化的消失[5]。这些变化反映了传统的乡村特色景观正在悄悄消失,使苏南水网地区的特色乡村变成了大江南北千孔一面的居住社区,从而也转变为城市向外扩张的一部分。

2.3 苏南水田退化, 农业生态系统功能下降

由于过度追求乡村经济的快速发展,加速了村民对自然资源的不合理开发和利用,从而导致乡村生态环境不断退化。江南水网地区的水田正遭到不同程度的破坏,使农业生态系统功能下降。据统计,以苏州为例,1978—2005年之间所减少的耕地面积相当于原有耕地面积的34.3%[6]。大面积的耕地减少,使农业生态系统功能下降。

水田退化主要存在3个原因。第一,在多数乡村中,村落缺乏系统规划,人们开始自发性地建房,宅基地多数选用自家的责任田,大量良田被吞噬。第二,农民为了提高农业生产率,开始大量使用农药、化肥、农用薄膜等化学物质。这最终导致土壤功能退化和土地的潜在生产力下降,促使了水田的大面积减少。第三,在城市化和乡村发展过程中,产生了大量的工业污染物和生活污染物,导致了地表水的严重污染,在苏南水资源充沛地区引发了水质性缺水问题。在水稻生产基地,水是不可或缺的主要要素之一。由于水质污染,水稻田的农业生产受到影响,产量减少。

2.4 受外来文化的冲击, 苏南水文化淡化

经历了数几千年的历史积淀,水文化已深深地扎根在了苏南水乡这片土地上。但由于现今社会的全球化、信息化的快速到来,乡村中也融入了不少西方文化和城市文化,使苏南传统的生活习俗和风俗活动在人们崇洋媚外的过程中渐渐流失,这对水文化产生了严重的冲击。

在城乡一体化发展进程中,人们对河道的依赖性减弱,开始忽视与水环境的联系。同时,大量的乡土物质元素,如临水建筑、水巷、小桥……在新农村建设时遭到了破坏,从而依附于其的非物质元素——水文化也受到了影响,慢慢被人们所淡忘。

3 苏南乡村地域特色保护与发展策略分析

在现代化的发展过程中,村落和乡土建筑的现实形态转型是必须的。但在转型的过程中,使乡村特色得以传承下去又是大家所义不容辞的责任。循序渐进、动态弹性的转型发展原则与方法必须得到重视和落实[7]。在转型发展的同时,建立保护生态文明的制度体系,树立科学发展、绿色发展、低碳发展的理念,实现苏南水乡有序发展和可持续发展。

3.1 修复水环境, 保障水网格局连续性和整体性

乡村景观空间格局结构应充分尊重生态规律,维护和恢复乡村景观生态过程及格局的连续性和完整性[8]。在整治乡村生态环境建设时,应尽量保障乡村生态格局的完整性,使其发挥最大的生态功效。

在苏南地区,水环境作为主要的生态廊道和斑块,在调节温湿度、净化空气、吸尘减噪、改善小气候,有效调节乡村的生态环境、增加自然环境容重等方面都发挥着重要的生态功能,促进了乡村持续健康地发展[2]。为了体现苏南水乡特色和发挥水网生态优势,构建苏南水网地区城乡生态安全格局,应加大力度保护水环境和保障水网格局连续性和整体性。

首先,治理已污染水体,恢复良好水环境。目前,水污染是苏南乡村地区最严重的环境问题,已威胁到人们的日常生活。将河道整治与水环境保护结合起来,恢复苏南乡村水系的生活功能和景观功能,是乡村居民的迫切需要。其次,疏通河道,保障水网格局的连续性和整体性。在保证河道不再被破坏的前提下,疏通断头河道,形成流动的水系,才能促进水系的生态循环,形成良好的生态廊道。同时,还保障了水网格局的完整性。最后,恢复河道的自然驳岸,重视滨水绿地建设(图3)。摒弃人工驳岸的建设,恢复自然驳岸的建设能促使水体与其他生态环境的密切联系,提高了水体的自净能力。在“量”和“质”两方面同时加强对滨水绿地的建设,确保河网绿地的视觉景观和生态功效都得到很好的发挥。从而突出水网格局的整体性,有效改善当地的生态环境。

3.2 保护村落景观, 突出苏南乡村聚落空间特色

苏南地区的传统村落发展历史悠久,经历了漫长的岁月积累才具有了今日的与水而居的主体街巷格局和村落空间形态。历代的发展演变轨迹向人们展示了村落丰富的肌理,如今村落空间的再创造,要遵循这种肌理的演变,设计自然和谐的空间形象[7]。

在建设苏南水网地区乡村景观特色时,应确保传统的村落景观和乡土建筑满足现代化需求,避免被时代发展所淘汰。同时,新生的村落景观和乡土建筑元素应融入当地环境,重视与水环境的建设,使其拥有水乡特色,以传承乡土景观和乡土建筑文化的可持续发展。为了延续苏南传统的建筑文化,在设计新建筑时,一方面要积极利用现代的建筑手段和建筑材料;另一方面要结合当地的自然地理环境和村民质朴的生活习惯,并吸收传统建筑文化的精髓,从平面布局、立面处理、建筑装饰、建筑色彩等多方面来继承和发扬传统的建筑文化(图4)。这不仅满足了乡村居民对高质量生活水平的不断追求,还创造性地传承了乡村地域特色。

同时,在村落景观保护和在创造的基础上,应加强村落特色空间的塑造[9]。滨水空间、村口空间、街巷空间等公共空间都是反映乡村历史文化、风俗人情、自然环境的特色空间。对苏南水网地区而言,尤其是滨水空间的塑造。滨水空间的塑造主要指水巷、滨水驳岸、临水建筑、桥等元素的风貌建设。

3.3 还原基本农田, 发扬传统苏南农耕文化

首先,划定耕地红线,保障基本农田不被侵占。严格控制宅基地建设的范围,统一合理规划住宅区,同时也要加快引导乡镇企业向工业园区聚集发展。最大限度地提高土地利用率,减少农村建设用地的无序发展对基本农田的吞噬,有利于形成大面积的农业生产基地。其次,加快发展生态农业。把现代农业科学技术与传统稻作生产技术的精华结合起来,把治理已污染农田和发展生态农业结合起来,提高水田的生产能力,发挥其农业生态功效。最后,展示苏南农耕文化。在村落里建立农具展览馆,搜集一些如水车、耕犁、镰刀等当地的传统农具,向下一代人讲述祖辈们的农耕生活,使苏南水乡的稻作农耕文明在农业现代化生产的社会发展中得到传承和发扬(图5)。

3.4 加强公众参与力度, 确保乡村特色建设顺利进行

图3 滨水绿地建设

图4 粉墙黛瓦的苏南建筑

图5 传统农耕文化

苏南乡村的地域特色建设是人与自然合作的结果,同时也是人与人合作的结果,对于乡村的地域特色传承,当然也离不开农民的参与。梁漱溟曾说过:乡下人必须明白乡村的事要自己去干,并且能大家合起来齐心去干,这样事情才有办法,乡村以外的人才能帮得上忙[10]。因此,在现代化逐步深化的今天,重建公众对乡村地域特色的信心和认同感,已成为建设具有地域特色的新农村中的一项急迫任务[11]。

首先,开展民主参与权利意识教育,使村民充分意识到自己是家乡建设的主人,有权利参与到乡村建设中来。其次,宣传乡村特色建设和水系保护的重要性,提高他们对自己乡村特色保护的重要性理解。再次,开展乡村特色建设民意研讨会,从村民的角度出发,提出适合当地人的乡村地域特色传承方法策略,并加以实施。最后,倡导苏南地区传统的生活习俗和民俗活动的开展,将苏南民俗文化的传承融入到当地居民的日常生活中。

4 结语

作为苏南地区的乡村,该地区独特的水网格局、村落空间形态、乡村景观等地域特征都十分鲜明。在城乡发展一体化进程中,确保苏南乡村特色得以传承下去是建设社会主义新农村的关键。从生态环境学、地理学、建筑学、规划学等多学科交叉综合角度来考虑苏南水网地区乡村特色传承的策略方法,对我国乡村地域特色保护和发展具有一定的理论指导意义。在村庄更新时,应留住当地的乡村特色,同时也要保持人与自然长期以来所建立起来的协调共生关系,最终实现乡村的可持续发展。

[1]郑军德. 村落更新应留住乡村特色——对浙江中部地区村落更新的思考[J]. 浙江师范大学学报:社会科学版,2009(4):105-108.ZHENG Junde. Rural Character Should be Kept during Village Renovation:Reflections on Village Renovation in the Middle Area of Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Normal University:Social Sciences, 2009(4):105-108.

[2]丁金华. 城乡一体化进程中的江南乡村水网生态格局优化初探[J]. 生态经济,2011(9):181-184.DING Jinhua. Research on the Optimization in the Ecological Patterns of Water Network in the Southern Village in the Process of Urban-Rural Integration[J]. Ecological Economy, 2011(9):181-184.

[3]马晓冬,李全林,沈一. 江苏省乡村聚落的形态分异及地域类型[J]. 地理学报,2012(4):516-525.MA Xiaodong,LI Quanlin,SHEN Yi.Morphological Difference and Regional Types of Rural Settlements in Jiangsu Province[J]. Acta Geographica Sinica,2012(4):516-525.

[4]李立. 乡村聚落:形态、类型与演变——以江南地区为例[M]. 南京:东南大学出版社,2007.LI li. Rural Settlements:Shape,Type and Evolution:A Case Study of Jiangnan Region[M].Nanjing:Southeast University Press,2007.

[5]陈威. 景观新农村:乡村景观规划理论与方法[M]. 北京:中国电力出版社,2007.CHEN Wen. New Rural Landscape:The Theory and Method of Rural Landscape Planning [M].Beijing:China Electric Power Press,2007.

[6]年福华,史守正. 苏州市耕地资源变化与经济发展关系研究[J]. 安徽农业科学,2007,35(18):5526-5527,5558.NIAN Fuhua,SHI Shouzheng. Study on the Relation between Cultivated Land and Economic Development in Suzhou[J].Journal of Anhui Agricultural Sciences,2007,35(18):5526-5527,5558.

[7]王浩,唐晓岚,孙新旺,等.村落景观的特色与整合[M]. 北京:中国林业出版社,2008.WANG Hao,TANG Xiaolan,SUN Xinwang,et al. The Village Landscape Features and Integration[M]. Beijing:China Forestry Press,2008.

[8]方明,董艳芳. 新农村社区规划设计研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2006.FANG Ming,DONG Yanfang. Study on New Rural Communities Planning and Designing[M]. Beijing:China Architecture & Building Press,2006.

[9]方茂青,田密蜜. 浙江古村落景观的保护与发展研究[J]. 华中建筑,2010(8):171-173.FANG Maoqing,TIAN Mimi. Protection and Development Research of Zhejiang Ancient Village Landscape[J]. Huazhong Architecture,2010(8):171-173.

[10]梁漱溟. 梁漱溟全集(第一卷)[M]. 济南:山东人民出版社,2005.LIANG Shuming. Liang Shuming Complete Works(Volume I)[M]. Jinan:Shandong People’s Publishing House,2005.

[11]胡杏云,徐进,张韬. 乡村地域特色保护与发展研究[J]. 小城镇建设,2010(5):66-70.HU Xingyun,XU Jin,ZHANG Tao. The Protection and Development of the Rural Geographical Features[J]. Development of Small Cities & Towns,2010(5):66-70.