德国农村住区更新实践的规划启示*

聂梦遥 杨贵庆

德国农村住区是农村广阔地域上和历史演变中较为稳定的一种空间单元,也是在内部互动中构成的一个个有活力的传承文化和发挥功能的社会有机体。在上世纪40年代,由于受到战争和政治等影响,德国部分农村原有的生态环境遭到了破坏;农村地方空间结构破碎,地方建筑文化传承中断;加之农村社会人口老龄化的影响,部分传统农村住区逐步衰落。随着德国社会经济的复苏与发展,人们对于居住和工作环境的要求也逐渐提升。因此,从上世纪50年代开始,德国对农村住区进行了持续的更新发展规划[1],其更新实践的成果也随着城镇化水平的提高而逐步显现出来。

德国农村住区所开展的更新实践,是为改善农村居民的生产条件与生活环境而采取的整体发展的措施。它不仅是德国农村经济发展的过程,也是社会文化及传统习俗层面的变迁,同时,也是农村住区公共建设、住宅环境的改善过程,从而满足了村民及全社会对农村发展的要求[2]。德国农村住区的更新实践涉及到政治、经济、文化、物质空间、生态保护和社会保障等多方面因素。由于德国农村区域经济发展水平、资源环境和地理位置的不同,在农村住区更新实践过程中的侧重点也有所不同。总体来看,德国农村住区的更新实践基本上都经历了土地整理、空间环境和既有建筑方面的更新。这3个方面的更新实践较为完整地支撑了整个德国农村住区的发展,同时它们三者之间又紧密联系、互相影响。

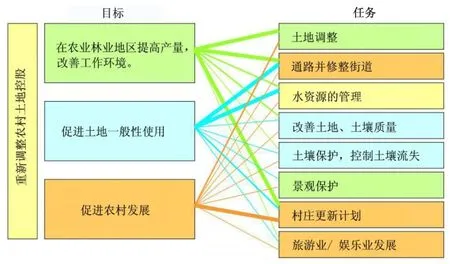

图1 土地整理的目标和任务

1 德国农村住区的土地整理更新实践

1.1 土地整理的背景

德国土地除了部分公有(如国家、州、市镇所有),绝大部分属于私有土地。通常情况下,土地所有者对其土地享有占有、使用、收益、处分等权利,可以自由交易。但由于农村土地的特殊性和农业发展的需要,德国对农村土地所有权的自由交易实行严格限制,以防止农村土地细碎化,防止土地集中到非农民手中,并防止农业滑坡[3]。

20世纪50年代,德国政府开始实施《土地整理法》,将原本畸零分散的土地区块重新组合成符合规模运作的完整区块,提前规避了农村发展过程中可能产生的土地利用冲突的矛盾,从而提高了土地利用效率[4]。与此同时,政府组织重新整理交通设施、兴修水利、改良排水灌溉工程,对土地进行了改良工作,促进了土地开发和农业技术进步,力图全面改善农村农业结构及生态环境。因此,从农村发展的综合考虑来看,土地整理作为重要组成部分,对德国农村住区的更新起到了基础作用。

1.2 土地整理的目标与任务

土地整理的目标在于改善农林业的生产与工作条件、促进一般的土地利用与乡村地区的发展。“土地利用”同时包含经济性与生态性的双重含义,即:农林生产的土地利用以及自然生态与景观维护的功能。土地整理的任务不仅在于合并分散土地、更新道路、土壤改良、灌溉系统的兴建,而且也在维护生态平衡、保护环境方面发挥着重要作用。同时,土地整理还考虑农村住区的更新规划、文物古迹保护、娱乐休闲、能源供给、矿产资源利用等多方面的需要。土地整理的目标与任务关联参见图1所示。

1.3 土地整理更新实践的效果

1.3.1 改良了农业结构

土地整理在考虑地形地貌的基础上,对不同的耕作方式采取不同的规划更新方式。以现代农场的经营理念划分农地边界,变分散、零碎的农用地为集中连片易于机械化耕作的农田。其主要任务是对农业生产结构和农村用地的重新调整,以符合现代化机械耕作的要求,提高农业生产效率。对于有一定污染的农业生产,如畜牧业,可以通过土地整理将其规划安排至远离农村住区的外围进行生产,以降低对村民正常生活的干扰和影响,从而促进农村和人口密集地区的发展。同时,土地整理进行水资源管理和土壤改良工作,通过种植防风林带和灌木丛等方式,防止水土流失。

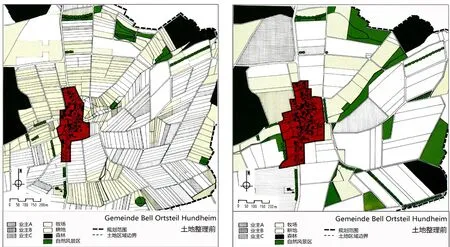

随着土地整理工作的开展,德国农村的农场规模不断扩大,由1949年的平均8.06hm2/个,扩大到2002年的超过30hm2/个。而农场数量则从1949年的165万个减少到2002年的不到50万个[5]。案例中Offenbach-Hundheim村在经过土地整理后,规整了牧场、耕地、森林以及自然风景区的用地,农村土地结构得到了改善,农业劳动生产率大大提高,符合现代化农业生产的需求[6](图2)。在制定、实施土地整理相关法律和法规的同时,德国政府还利用信贷、补贴等经济手段来调整农业土地结构。

1.3.2 原有农村采矿土地得以修复和生态重建

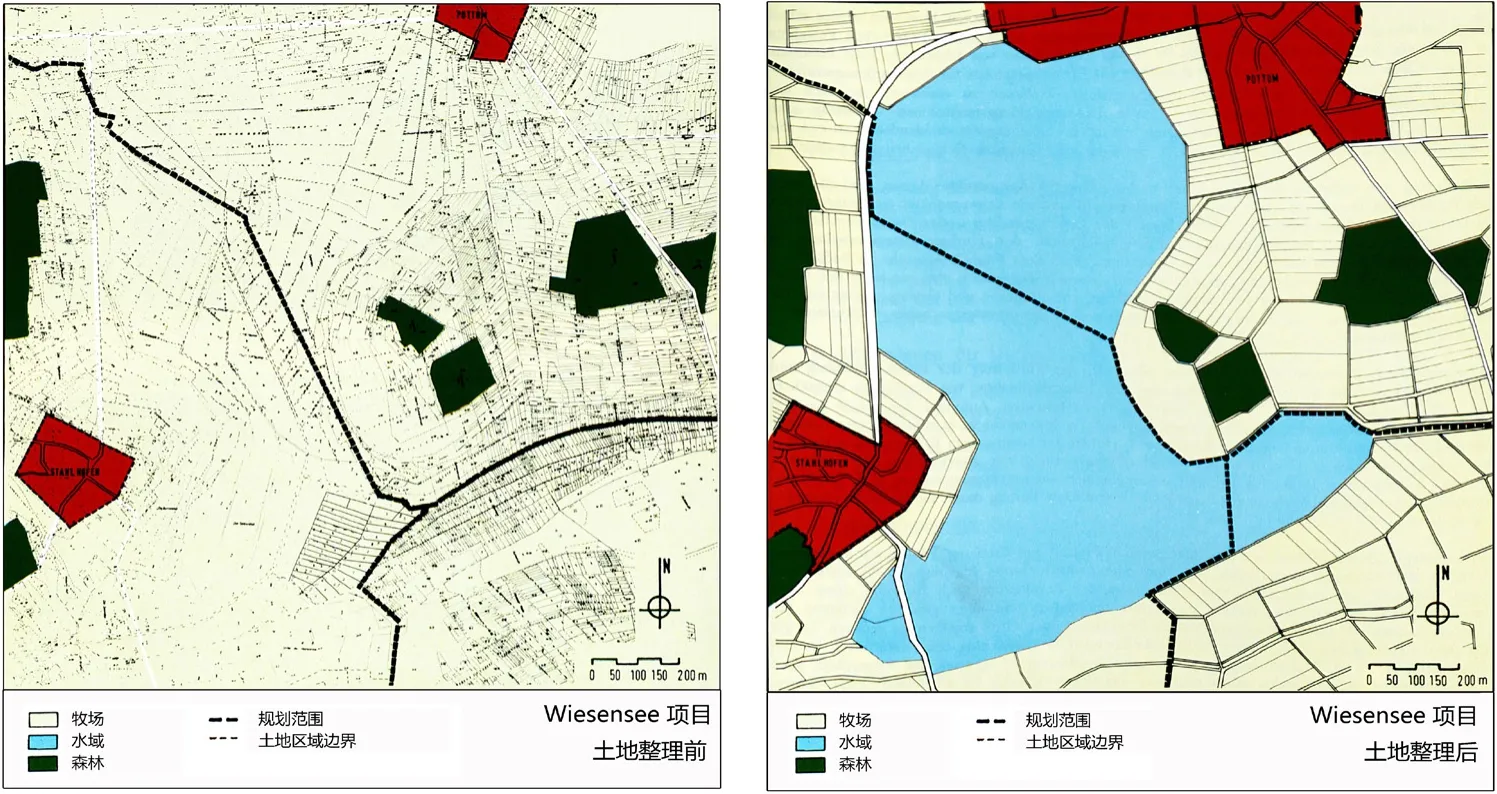

二战之后的德国对煤炭的需求量急剧加大,而采矿业的发展对农村地区生态环境和景观造成了巨大的破坏。因此德国政府把“在矿山企业开采过程中和完成后,应保护和整理地表,重建生态环境”写入法律[7],逐步推进矿区的生态重建工作。东德和西德合并后,德国政府更加重视农村生态系统的建设。规划目标从以林、农业复垦为主,转向建立休闲用地、重构生物循环体和保护物种为一体的混合型土地复垦模式,从而为人和动植物提供较大的生态环境。在Wiesensee项目中,原先的矿区被大规模改造修复以形成新的水域,采用各种技术手段改良土质、恢复生态系统,打造休闲娱乐空间,周边村庄也随之焕发新生(图3),成为新的乡村旅游度假胜地。

1.3.3 基础设施和公共事业用地得以保障

随着德国政府各项经济建设和区域规划的实施(如高速公路、铁路的开通,水库工程的建设等),不少农业用地必然受到影响。政府在开始建设前,通常先在公开市场购买农民愿意出售的农地,作为与保留耕地继续务农的农民交换所需土地的储备(或现金补偿)。大型公共建设所需用地是由政府编制预算,通过土地重划局购地而来,区内的共同设施则由重划区内土地所有者共同负担(不超过5%)。通过该方法可以协助政府取得基础设施建设所需用地,避免征地纷争;同时选择继续务农者可以保留自己的农地或者得到另一块农地,用以继续生产经营;此外,这样做还可以减少农村及农业生产环境在公共基础设施建设时所受的不利影响,避免农场被分割及生产设施受到破坏,使农村在土地整理后得以重新整合成一块完整又符合生产经营规模的土地。

1.3.4 加强了整体生态环境保护

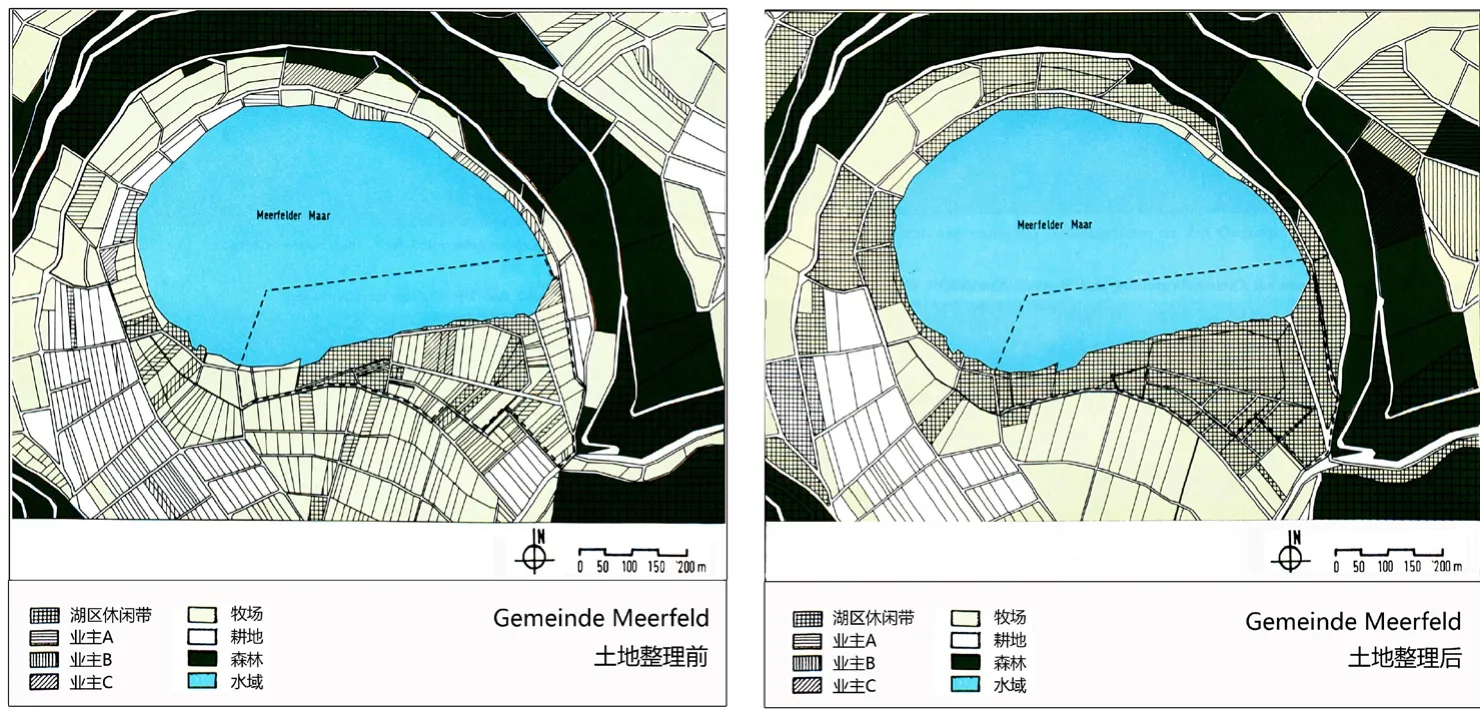

在土地整理过程中,所有确定要保护的自然景观周围的公共投资,如道路建设、水资源管理设施等,应以不破坏自然景观为原则;文物古迹、纪念碑、自然保护区以及重要的景观要素等,一般情况不予变更;与水资源有关的景观要素,如沼泽、池塘等也应维持其原有的生态功能,溪流流向通道的调整应有益于周边地区及耕地。同时,保留农村的生态绿地、绿篱等作为动植物的生活空间和栖息地。图3为Meerfeld湖区土地整理规划,土地重划局在与当地景观环境部门进行协调统筹后,配合景观规划对其进行了用地调整。该处更新后形成了连续的可供露营的环湖休闲带,农村景观得到进一步美化,游憩设施随之增加,湖区休憩价值和旅游吸引力得以提高,达到生产和生态和谐发展的目的。

图2 为改善土地结构进行的土地整理规划

图3 修复矿业土地而进行的土地整理

图4 结合生态环境保护开展的土地整理规划

2 德国农村住区空间环境的更新实践

2.1 农村空间结构的更新提升

德国农村住区更新注重与周边自然环境的结合,在空间布局形态上延续和挖掘原有农村住区的布局肌理、历史特征。在更新过程中,注重确定社区结构和道路系统及开敞空间系统,符合当地村民的生活习惯和民俗特点。更新实践中除了居民和政府两大重要社会力量之外,规划小组在每个更新项目启动初期就参与其中,对农村住区的历史状况、现存问题和未来发展方向等提供专业的分析和建议[8]。

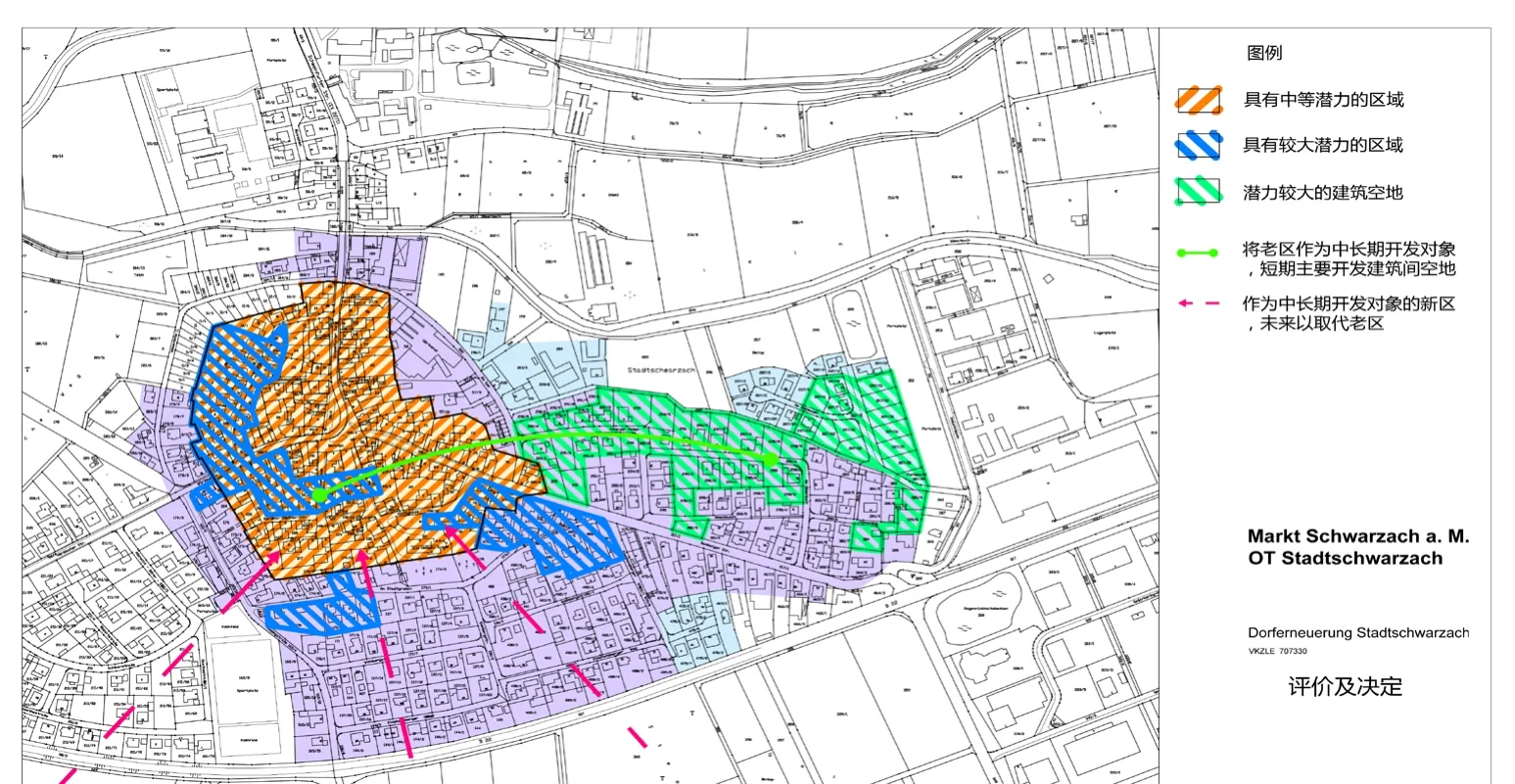

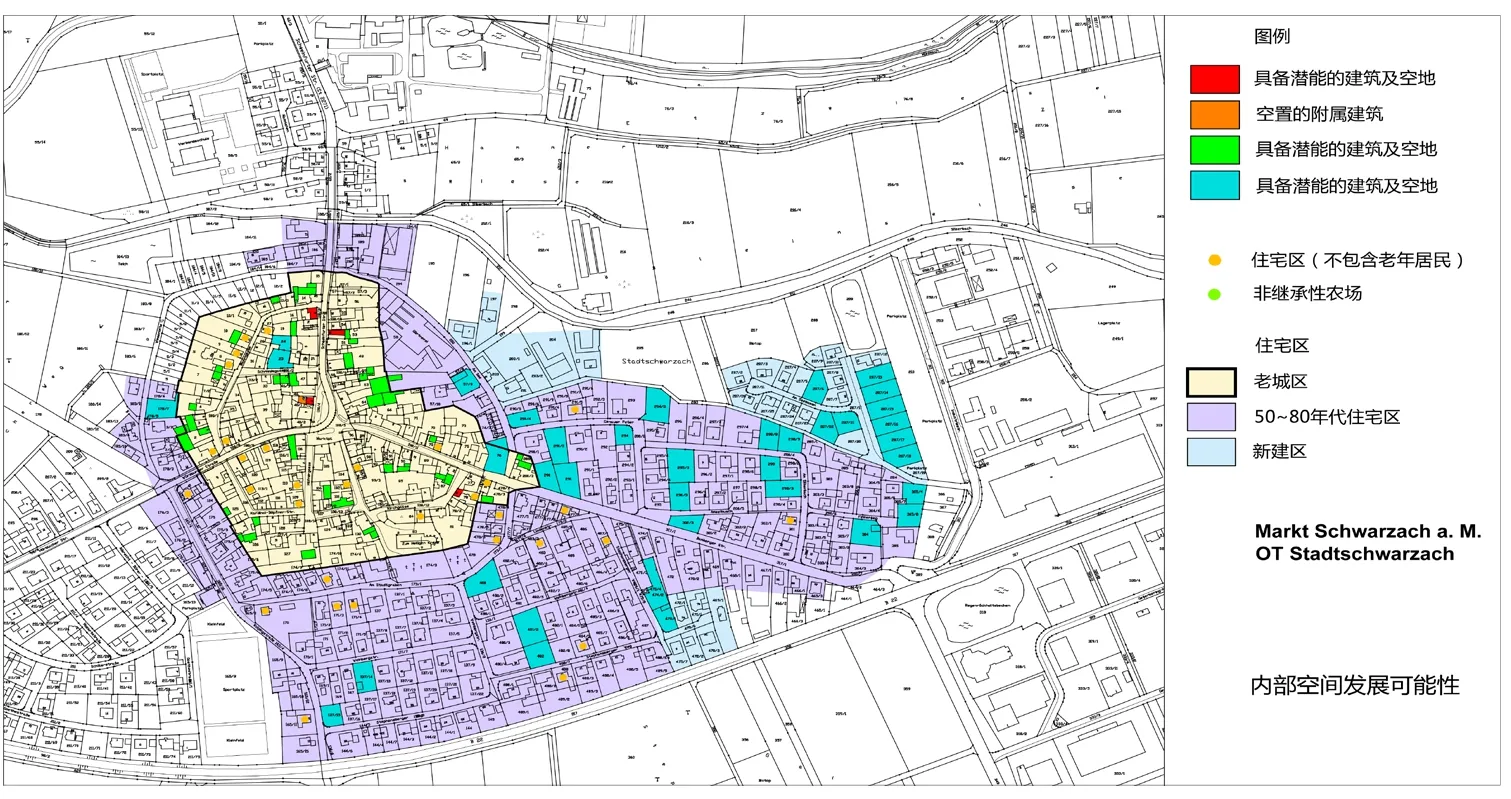

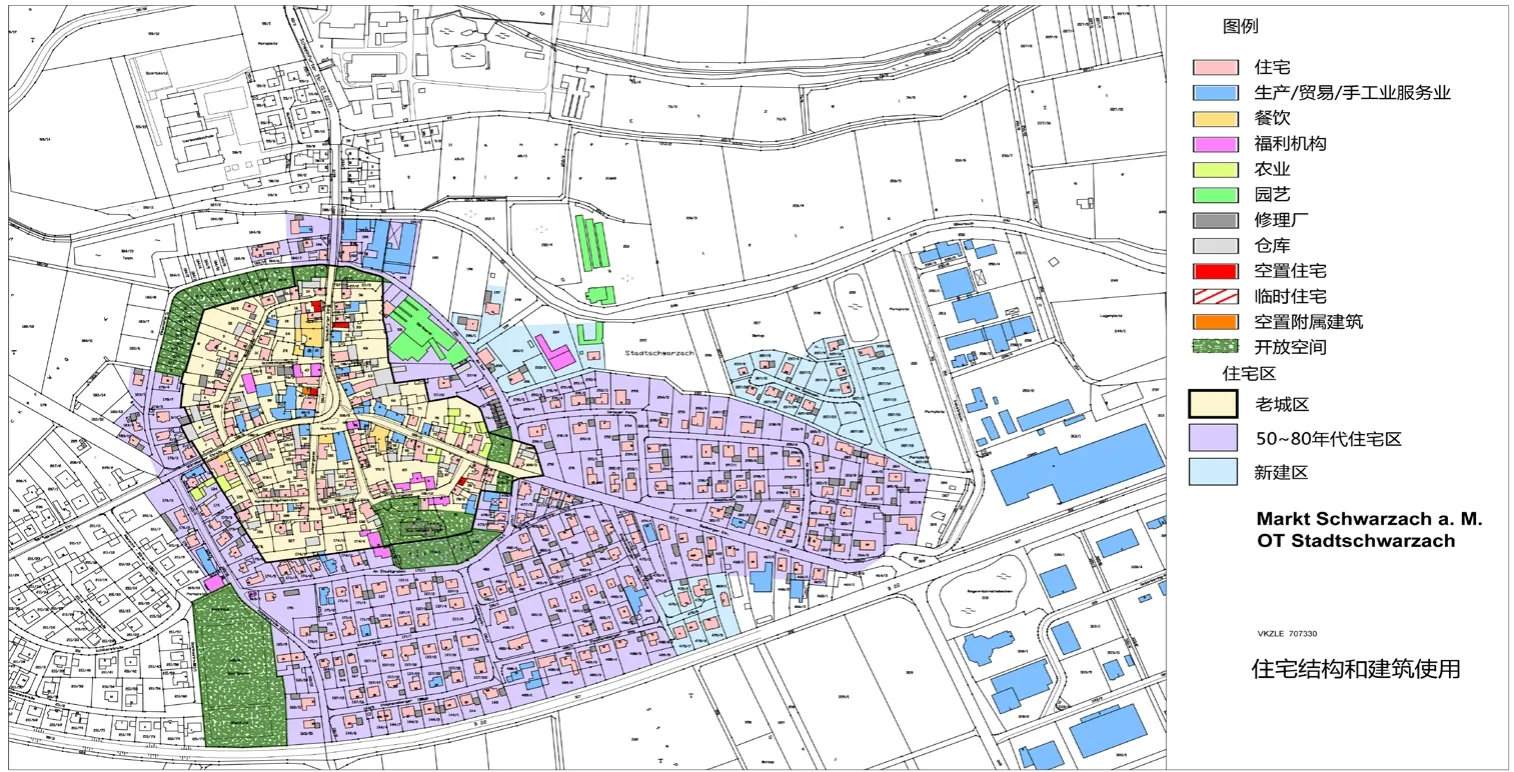

在Schwarzach村住区更新中,规划小组首先对其开展了详尽的现状调查,并从不同角度对之进行分析和评价,从而区分富有价值的积极因素和有待改善的消极因素(图5)。农村住区中存在的问题或“症状”要明确地列出并加以定义。规划的制定主要针对农村住区的发展具有重要影响的要素加以分析和研究,比较其空间位置、与相邻住区的关系、交通联系、人口规模、基础设施及供给情况,还包括各种已有的规划设想、村史脉络及对其地方风貌特色起重要作用的因素等所有构成农村住区未来发展的条件。最后确定统一的规划调整方向,包括农村住区未来的发展方向(图6)、建筑功能的置换(图7)、公共空间的调整以及新建筑的建设和投入。

2.2 农村住区既有道路空间的更新实践

2.2.1 道路断面改造

德国农村住区的道路以经济且实用为重要原则。其路幅与限速根据具体情况而设计:交通量较大的地区或对外交通道路较为宽敞笔直;而在农村住区内部,则因循地形条件设计为自然弯曲且路幅较小的道路。这样做的效果是,在降低车速保障行人安全的同时可以更好地获得自然景观;某些路段因行人量较小而仅留一侧人行道。农田中有仅供农业交通工具通行的道路标示,其他车辆皆不可通过。在郊野部分地区实行人车分行的设计原则,结合景观节点设有专门的步道和自行车道。

农村住区道路断面的改造原则是,根据功能需求,人行、自行车与机动车的路面均以不同铺面作为收边处理。除了主要道路铺设柏油之外,一般乡间小路多采用自然的石材、植草砖、碎石等透水性强的铺面材质,并利用两侧斜坡自然排水。水泥或柏油材质铺设的停车场现也已基本被改造,取而代之以植草地面、透水砖或自然石材。

图5 Schwarzach村庄更新评价/结论图

图6 Schwarzach村庄空间内部可能性发展图

图7 Schwarzach村庄建筑功能图

农村住区内部的道路断面形式,3m以上道路大部分采用两边栽植绿化带,3m以下道路则设草沟为绿色廊道,兼顾小型生物生态廊道、环境景观及吸纳道路间排水等功能。道路多设置人行空间或自行车道,中间以绿化带设计作为缓冲,可以避免道路紧邻森林或农田,既兼顾安全又美化环境。

Jedesheim村道路改造前人车混行,路面质量较差(图8a)。改造后机动车道变窄,车速降低同时减少了噪音,道路一侧设计成连续绿化,另一侧则改造成人行道,清晰的道路边界和标识保障了行人的安全(图8b)。该地段成功转变成一个满足通行并适合村民生活交往的宜人空间。

2.2.2 交通设施的更新

德国农村住区的道路通行设计提倡人性化原则。交通指示清晰,区域道路进入农村住区时,往往在道路中间设置小型安全岛,达到车辆减速的效果。在对外交通的道路转弯出口,往往增设一条车道,以应对车流量多时快速车超车使用,且每隔一段路就换向通行,疏解高峰时间段的车辆。道路两旁的指示牌以不同形式的夜光设计处理,让顺向车道及对向车道均能分辨清楚不同的方向。这不仅具有安全提示作用,而且还成为一个特色。农村住区的公交车站设计有宽敞的停靠港,不占用原有道路,从而增强了村民上下车的交通安全。

此外,德国农村住区的道路无障碍设计较为完善,方便老人、残疾人步行或坐轮椅出行。人行道连续、平坦而且路面材质防滑;在人行道与机动车道路衔接的通路处消除阶沿石形成的“陡坎”,代之以缓坡;人行天桥或地道其进出口坡道陡坡必须小于2%,且沿墙安排扶手拉杆,使坐轮椅者能独立地通行于上下过街地道。此外,适用于老人、残疾人的交通信号、牌示、响笛、地标等也进行了合理的规划与布设。政府每年从政府公用费中提取专款改造公交车辆,以适应轮椅人群的使用。

2.3 农村住区既有景观与生态环境的更新实践

随着德国工业化和城市化的迅速发展,其传统“田园牧歌”式的农村风光被作为“乡村景观化”的典范,受到了广大居民青睐。农村住区也已从单纯的居住功能逐步转向兼具景观价值和游憩功能的农村人居环境。

2.3.1 景观更新

随着现代生活方式的改变,农村住区的庭院景观变得更加外向。围墙本用作保护家禽或牲畜,现在为了创造“乡村花园”景观而多设计为低矮通透、且装饰性强的开放性栅栏,主入口的庭院一般种植有不阻碍视线的小树、花木和草坪。有的住宅旁边开辟了有机种植园。普通村民的庭院设计与全村的景观规划联系起来,造成生机勃勃的乡村景观,不仅丰富了家庭成员的休闲活动,也促进邻里之间互相的关照。

在公共空间的景观更新方面,为了创造良好的娱乐休闲场所,村民们在村庄中改造小尺度景观环境。在Mittelfranken村案例[9]中,农村住区的中心场所被改造成拥有一条人工小溪的景观广场,植树、种草地,并种植水生植物来净化水质,设置美观实用的木质小桥(图9)。改造后较好地提升了农村住区的自然风貌,丰富了村民的活动,溪流也成了儿童的乐园。

2.3.2 生态环境更新

德国农村地区功能结构的变化,影响了整个区域的生态环境体系。从20世纪90年代起,农村人居环境的多样性与独特性受到较大关注。生态修复成为德国农村住区环境更新的主流,其重点是更加注重农村住区地方资源的维护发展和休闲调养功能。如关注农业景观生物多样性与陆地表面覆盖物的空间异质性关系,关注农田树篱结构变化对鸟类多样性的影响,已经促进哺乳动物和鸟类自由运动与水土流失调节的景观设计等。

在生态环境更新实践的过程中,土地整理和生态修复息息相关。在德国巴伐利亚州的很多农村,原本生物栖息环境和农业种植用地错综复杂地结合在一起,彼此相互干扰。为了保留生物的栖息空间同时又不影响农产品生长环境,地方政府部门一般通过两种措施将用地重新进行规划:通过土地交换合并将生物栖息环境和农业种植用地重新进行分离和聚合;或保留部分土地还原成草场,并于周边种植树列来隔断来自外界的干扰,同时提供小型生物必需的栖息地,进行生态补偿性修复。

为了满足特定物种保护的要求,地方政府还根据农村用地特征和动植物的不同制定了详细的保护规划。该保护规划全面细致地对如何保护地区动植物生长和生活环境提出了具体的要求。

2.4 农村住区公共空间的更新

德国农村住区公共空间,主要是指包括步行街和围绕教堂、社区活动中心等公共建筑形成的广场。它们一般位于农村住区的中心、交通枢纽或住区的地形制高点,是村民日常活动和邻里交往的重要空间载体,有利于农村居民社区归属感的形成。

在农村住区更新实践过程中,比较注重保护和修复具有历史文化价值的公共空间。例如,树立小型的纪念碑或圣坛、雕塑喷泉,以小尺度来组织和划分广场街角,创造尺度宜人的空间,使得人和活动更加集中,社区中心更加活跃。同时在农村住区的公共环境中加强文化、休闲娱乐设施的配套,烘托社区中心的氛围,吸引居民的参与。

例如Kasen村的文化地标——椴树舞台,在当地村民志愿者累计贡献1 500个工时,并由当地工程师设计实施下,村内一棵60年树龄的椴树被改造为一个可供90人同时活动的绿色舞台(图10)。椴树的舞蹈空间为当地人提供了长年的欢乐氛围。每年5月至10月,来自欧洲各地的旅行团和游客络绎不绝。

3 德国农村住区既有建筑的更新实践

3.1 农村住区既有住宅建筑的更新实践

图8 Jedesheim村巷改造案例

在住宅建筑的更新方面,地方政府一般会提出根据农村住区当地的历史演变、现存建筑风格为基础而形成的建筑导则。导则甚至具体到不同的建筑部位,例如:建筑的高度、比例关系和层次、外部装饰材料和风格、色彩、形体关系、屋顶坡度、檐口样式、老虎窗设置、门窗样式、栅栏材质和形式、铺地种类等(图11)。这些导则以直观的图示方式表达,被印成小册子以供村民阅览和使用。凡是遵守这些导则并达到政府期望的住宅更新改造均可获得一定的财政补助。加之长期的住区更新在村民中产生了良性的影响,促进了更多自愿的住宅更新实践活动。这些既有住宅建筑的更新改造,融入了景观要素,与老建筑共同建构了农村地方整体景观特征与居住品质。

3.2 农村住区既有公共建筑的更新实践

德国农村住区既有公共建筑的更新,主要是历史建筑的更新。它分为两种情况,一种是源于建筑保存状况欠佳而亟需更新,功能并不改变;而更多的是功能转换的迫切需求。例如将历史建筑转换成村民文化休闲的场所或综合社区中心。

例如在Auerberg博物馆的改造项目中,经过对建筑的加固、更新、重新划分空间,村民们将一所具有历史意义的木质结构老建筑改造成为内部现代的历史文化博物馆(图12)。博物馆展示了几百年来村庄发展的历史文化景观。其建筑本身的历史演变也具备一定的展示意义。地方文化博物馆的建成,强化了当地村民的身份认同感、社区归属感和历史文化保护意识。

4 规划启示

图9 农村公共空间景观改造

图10 进行内部改造的椴树舞台

图11 巴伐利亚州某村庄建筑导则(部分)

当前我国面临新型城镇化的目标和路径选择。中央号召我国各地开展新农村建设应坚持因地制宜、分类指导,规划先行、完善机制,突出重点、统筹协调,通过长期艰苦努力,全面改善农村生产生活条件。中央指出,改善我国农村人居环境承载着亿万农民的新期待。我国农村人居环境的更新实践,应更加从实际出发,统筹规划,量力而行,坚持农民主体地位,尊重农民意愿,突出农村特色,弘扬传统文化,加强农村基础设施建设,有序推进农村人居环境综合整治,加快美丽乡村建设。对照德国农村住区的更新实践经验,我们可以获得如下规划启示:

(1)注重农村住区土地使用合理配置,保障农村产业发展和基础设施、公共事业规划建设用地。

由于种种原因,我国农村住区土地使用结构差异性较大,农业发展规模经营条件欠佳,加上历史上形成的和当今新开发的一些矿区采掘产业对农村住区土地使用的负面影响较大。此外,一些地区农村村民建房随意性大,农村住区用地结构粗放,土地资源浪费较大[10]。因此,我国应借鉴德国农村住区更新实践经验,对农村住区的各类土地使用予以合理配置,改良农业生产环境,并保障基础设施和公共事业的建设用地,从用地结构上支撑农业和农村住区的可持续发展。

(2)注重农村住区的整体景观品质与生态环境质量的结合。

长期以来我国农村环境超负荷运转,各种自然资源消耗过度,生活方式的“现代化”过程加重了农村的生活污染,水源污染和工矿污染,生态环境品质出现进一步退化趋势,景观品质难以得到保障。借鉴德国农村住区更新实践经验,我国农村住区在更新实践中,将整体环境品质的提升与生态环境改善和发展有机结合,不做表面文章,而要建立更加严格的规划控制措施,确保对各种环境污染的控制,而从根本上改善农村住区的生态环境品质。

(3)注重农村住区物质空间环境整体结构的完善与提升。

图12 旧农舍改造成历史文化博物馆

我国地域广阔,各地地形地貌环境差别较大,特征不同,加上长期发展积累的地方历史文化特征,使得我国农村住区的物质空间环境风貌特征显著。而由于认识上或措施上的原因,我国农村住区的风貌特征正在消失,应亟待重视。借鉴德国农村住区更新实践的经验,我国农村住区应注重当地物质空间环境的特征和风貌,在补充完善现代生活功能设施配置建设的同时,着眼于对物质空间环境整体结构的完善与品质提升,从而使得其特征鲜明,将农村住区的现代化与地方性有机结合。

(4)注重农村住区既有公共建筑和公共空间环境的再利用和功能提升。

我国农村在各个时期留存至今的“集体所有”的公共建筑及其环境,在各地区农村住区环境中或多或少,但是由于其设施条件和建筑风貌仍然具有保留和使用价值,通过更新实践,可以获得再利用和功能提升。这对于地方建筑和文化传承也是积极有利的。借鉴德国农村住区更新实践经验,我国农村住区应因地制宜,深入调查研究,积极并慎重对待既有公共建筑和公共空间环境的功能再生,从而达到节能省地和地方文化传承等可持续发展的目标。

(5)注重农村住区既有建筑更新改造的适用技术支撑。

农村住区既有住宅建筑和公共建筑的更新改造需要适用技术的支撑,即通过采用地方材料及建造工艺和技术,在满足建筑使用功能的前提下,建造并不昂贵的建筑。借鉴德国农村住区更新实践的经验,我国农村住区既有建筑的改造,应更加开阔思路,发挥想象力和创造性,通过建筑结构、材料、工艺和环境设计等方法,在保证安全实用的基础上,发挥地方建筑文化特征的魅力。

[1]Milbert A. Transformation in Rural Areas in Germany[J]. Geographische Rundschau: International Edition,2005,1(1): 2329.

[2]刘健哲. 城乡新风貌-德国之农村与规划[M]. 台北:詹氏书局,2006.LIU Jianzhe. New Looks of Urban and Rural: Rural Planning in Germany[M]. Taipei:CHAN’S Arch-Publishing,2006.

[3]中华人民共和国农业部. 英国和德国的农村土地制度[EB/OL].http://www.jgs.moa.gov.cn/.Ministry of Agriculture of the People’s Republic of China. The Policies of Rural Land in England and Germany[EB/OL]. http://www.jgs.moa.gov.cn/.

[4]易鑫. 德国的乡村规划及其法规建设[J].国际城市规划,2010,25(2):11-16.YI Xin. Rural Planning and Legal System Construction in Germany[J]. Urban Planning International,2010,25(2):11-16.

[5]刘英杰. 德国农业和农村发展的政策特点及其启示[J]. 世界农业,2004(2):36-39.LIU Yingjie. A Study of German Agriculture and Rural Devolopment: Unique Features and Inspiration[J]. World Agriculture,2004(2):36-39.

[6]Landentwicklung in Rheinland-Plalz, Untersuchungen über künftige Zielsetzungen und Aufgabenschwerpunkte für die Entwicklung des Ländlichen Raumes[M]. Institut für Städtebau, Bodenordnung und Kulturtechnik der Universität Bonn.

[7]吴晓丽,朱宇,陈广仁,等.矿区土地复垦与生态重建—机遇与挑战[J]. 科技导报,2009(17):19-24.WU Xiaoli,ZHU Yu,CHEN Guangren,et al. Land Reclamationand Ecological Reconstruction in Mining Areas: Opportunities and Challenges[J]. Science and Technology Review,2009(17):19-24.

[8]黄一如,陆娴颖. 德国农村更新中的村落风貌保护策略—以巴伐利亚州农村为例[J]. 建筑学报,2011(4):42-46.HUANG Yiru,LU Xianying. Preservation Tactics for Settlements Appearance in Renewal of German Rural Areas: Case Study of Rural Areas in Bavaria[J].Architectural Journal,2011(4):42-46.

[9]Bavarian State Ministry for Agriculture and Forestry. Rural Development Procedure,Rural Development in Bavaria[R]. 2002.

[10]韩倩倩,杨贵庆. 农村住区选址评价体系及应用研究——以浙江省安吉县皈山乡为例[J]. 上海城市规划,2013(4):84-91.HAN Qianqian,YANG Guiqing. Study on the Evaluation System of Site Selection of Rural Settlements and Its Application: A Case Study on Jishan Township in Anji County, Zhejiang Province[J]. Shanghai Urban Planning Review,2013(4):84-91.