建设上海郊野公园,发挥湿地生态系统功能

陆健健 王 强

1 湿地的定义与生态功能

1.1 湿地的定义

湿地是目前地球上与人类生存与发展相关的三大最重要的生态系统(海洋、森林和湿地)之一,其处于水域与陆地交汇之处,是地球同纬度区域生物多样性最丰富,生态系统服务功能价值最高的系统[1]。

《国际湿地公约》(即《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的简称)的湿地定义:“不问其为天然或人工、常久或暂时性的沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有或静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体,包括低潮时水深不超过六米的水域”。笔者通过30多年的湿地生态研究并综合国际湿地学者的研究成果,基于湿地的基本特征和功能,以系统生态学观点,在“中美绿色合作伙伴(湿地研究)”第五届会议(2011年11月,上海)提出自然湿地的定义为:“处于水陆交汇之处,随水位变化形成的区间及其周边受水位显著影响区域的生命和非生命部分组成的生态系统。”湿地随时间周期有明显的水位变化,在丰水和枯水的水位线范围之间,以及在丰水期和枯水期周边受到水位波动显著影响的区域(以植物群落结构为评判指标,60%以上的植被为湿生植被的区域定义为受水位显著影响区域)组成湿地生态系统。除了自然湿地,在人类生存与发展过程中还创建了多种人工湿地。如获取湿地生物资源的水稻田、水生蔬果田、鱼塘等,获取水资源的水塘和水库等,及近20多年来发展的获取环境效益的人工净化水源湿地、彰显湿地景观的湿地公园等。

1.2 湿地的功能

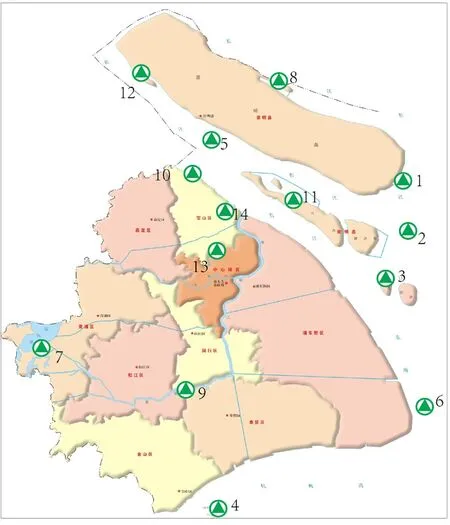

图1 上海重点湿地的分布

湿地享有“地球之肾”和“生命摇篮”之美誉,是自然界最富生物多样性的生态系统和人类最重要的生存环境之一。湿地具有巨大的资源潜力和环境、社会、经济功能,它不仅为人类的生产、生活提供多种资源,而且在抵御洪水、调节径流、改善环境、控制污染、保护物种基因多样性、美化环境和维护区域生态平衡等方面具有其它系统不可替代的作用。湿地是国家生态安全体系的重要组成部分和经济社会可持续发展的重要基础。

(1)湿地的生态服务功能

湿地的生态服务功能主要体现在物质循环、生物多样性维护、调节河川径流和气候等方面。枯水和丰水期的湿地为不同种类和群落的水生动物、水生植物、多种珍稀濒危野生动物提供了适宜的栖息、迁徙、越冬和繁殖的生境;好氧和厌氧交替的湿地环境条件在降解污染和净化水质上具备比单一环境条件高出数倍的强大功能,使其被誉为“地球之肾”。湿地植物、微生物通过物理过滤、生物吸收和化学合成与分解等过程吸附重金属、降解水体富营养化;湿地还是陆地上的天然蓄水库,在补给地下水和维持区域水平衡中发挥着重要作用;此外,湿地常年稳定的水分蒸发在其附近区域凝聚雨团,形成降水,改善区域降水不均衡现象,具有调节区域气候的作用[2]。

(2)湿地的经济功能

湿地蕴涵丰富的生物和非生物资源。人类利用湿地生物资源,如种植水稻和养鱼已有数千年的历史,鱼贝蟹虾、莲藕菱等是富有营养的副食品;有些湿地动植物还可入药;有许多湿地动植物还是发展轻工业的重要原材料。湿地中有各种矿砂和盐类资源,可以为人类社会的工业经济的发展提供食盐、天然碱、石膏等多种工业原料,以及硼、锂等多种稀有金属矿藏。

(3)湿地的社会功能

湿地为人类提供了集聚场所、娱乐场所、科研和教育场所,具有自然观光、旅游、娱乐等方面的功能和巨大的景观价值。长期以来,由于湿地特有的资源优势和环境优势,一直以来是人类居住的理想场所,是人类社会文明和进步的发祥地。湿地丰富的野生动植物和遗传基因等为教育和科研提供对象和实验基地;此外,湿地保留的过去和现在的生物、地理等方面演化进程的信息,也具有十分重要和独特的科研价值。

2 上海湿地资源

上海市地处长江三角洲东缘,北界长江,东濒东海,南临杭州湾,西接江苏、浙江两省。全市总面积7 823.47km2,其中沿江滨海的滩涂面积375.99km2,占4.8%;长江水面面积1 106.98 km2,占14.2%。上海市各类湿地面积3 197.14 km2,占上海市国土总面积50%以上。

上海湿地可分为滨海湿地、河流湿地、湖泊湿地和人工湿地4大类,其中滨海湿地面积最大(图1,表1)。

上海滨海湿地包括低潮时水深6m以浅的海域及其沿岸海水浸湿地带,主要是分布于长江口的河口湿地,有崇明岛东滩,北滩(现在已构成北湖),西滩(西沙湿地和新海湿地)及其长兴岛青草沙湿地(现在已建成我国最大的河口水库)和横沙岛东滩湿地,九段沙(含江亚南沙、上沙、中沙和下沙湿地),中央沙,扁担沙(含上、中、下扁担沙)等沙洲湿地和浦东边滩湿地(如著名的临港新城外的摇头沙湿地和浦东机场外的边滩湿地)等(图2-图4)。还有数量不多、面积不大的基岩质岛屿湿地,如大小金山、佘山、鸡骨礁等。河流湿地都是黄浦江的支流或干流,大多近东西向排列。从米市渡向上游就是黄浦江四大源流区,主干源流为拦路港(直接与淀山湖相通)、泖河、斜塘、横潦泾、竖潦泾抵达米市渡。其总体走向为北西-南东向;太浦河及大蒸塘-园泄泾也大体呈东西向注入黄浦江的主干源流;大泖港-胥浦塘大体呈北北东向汇流进横(竖)潦泾。黄浦江源流汇自西部碟形洼地地区,在吴淞口注入长江。湖泊湿地主要分布在太湖碟形洼地边缘,属青浦区的西部区域,有淀山湖、元荡等6块。最大的湖泊为淀山湖,面积约为62km2。上海人工湿地主要为库塘湿地,此外还有郊区鱼塘、茭白地、水稻地和开挖的景观水系、人工湖泊,建城区内的公园水景区等人工湿地。

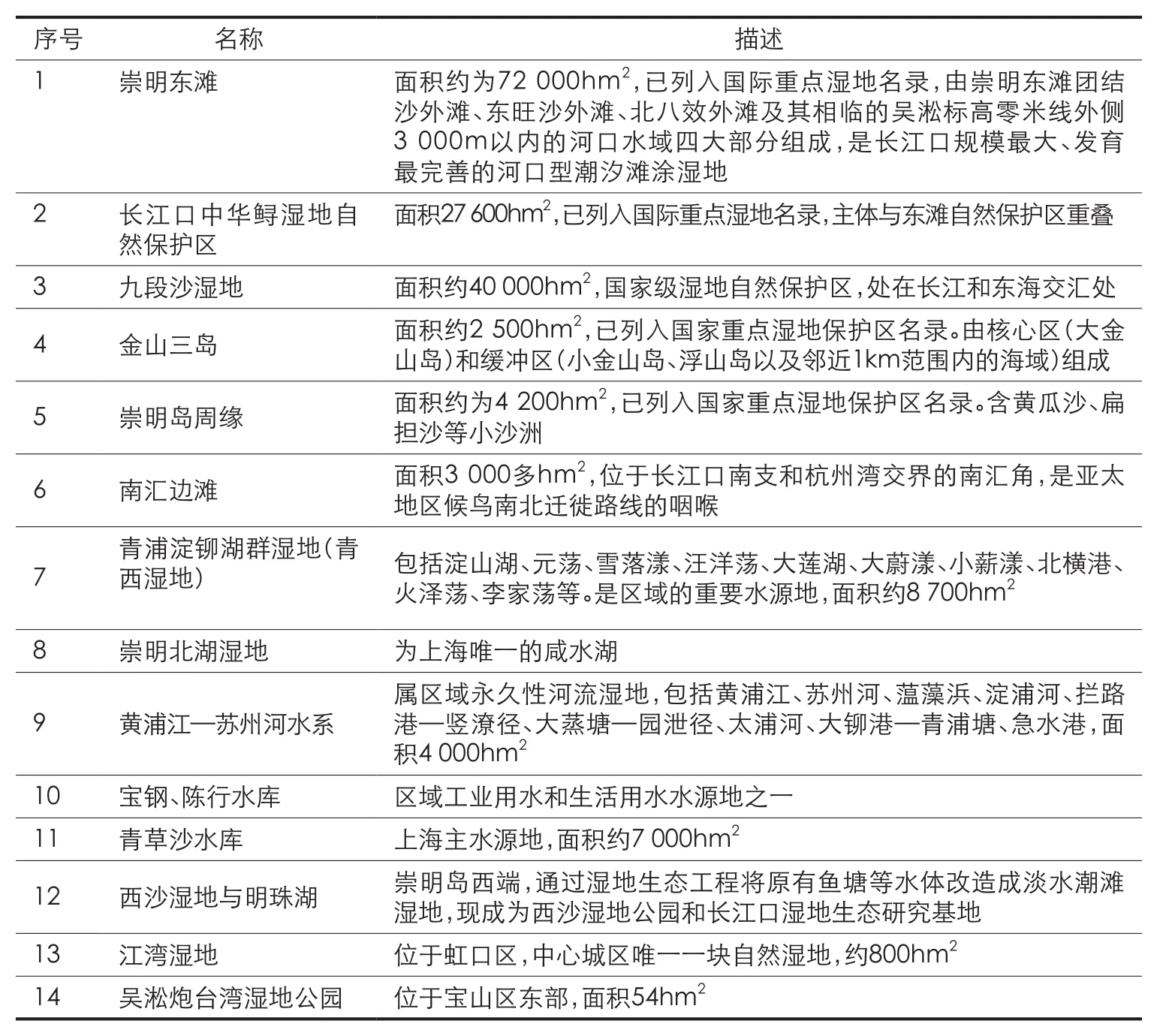

表1 上海重点湿地

图2 上海崇明崇西湿地

图3 上海九段沙湿地保护区

图4 震旦鸦雀(主要分布于上海河口区湿地)

3 湿地在上海郊野公园建设中的地位

上海郊野公园主要是指位于城市郊区,有良好的自然景观、郊野植被及田园风貌,并以生态保育和休闲娱乐为目的的公园。根据郊野公园的规划,其选址原则主要有:(1)聚焦自然资源较好且具有一定规模的地区;(2)聚焦对生态功能有影响的重要节点地区;(3)优先选择毗邻新城和大型居住社区的地区;(4)优先选择交通条件较好的地区。

依据上海市郊野公园选址原则,在郊区初步选址21个郊野公园,总用地面积约400km2。其中,近期郊野公园选址5个;远期郊野公园选址16个(图5)。

5个近期郊野公园总面积约103km2,分别为青浦区青西郊野公园(20.2km2)、松江区松南郊野公园(24.6km2)、闵行区浦江郊野公园(13.7km2)、崇明县长兴岛郊野公园(29.8km2)、嘉定区嘉北郊野公园(14.0km2)。

通过上海郊野公园选址规划示意图与上海市湿地分布进行比对,现状生态用地中以湿地生态景观为基础的就有东滩、滨江、滨海、海湾,占到了现状生态用地的50%,主要以滨海湿地类型为主。

远期公园选址规划中,东滩南、北湖、明珠湖、老港、临港、漕泾、浦南、川沙南等8个公园的景观特色都是以不同类型的湿地为主,也占到了总规划选址个数的50%。

近期选址的5个郊野公园分别为青浦区青西郊野公园、松江区松南郊野公园、闵行区浦江郊野公园、崇明县长兴郊野公园、嘉定区嘉北郊野公园。青西郊野公园区域背靠淀山湖,南连南浦河,区域内湖叉、河道、鱼塘、草泽、林泽等湿地类型多样,湿地景观是整个郊野公园的首要景观特征;松南与浦江郊野公园位于黄浦江中游地区,滨临黄浦江,是上海传统的水源地,区域内纵横的河道、水塘及水田等湿地景观,是这两个郊野公园的重要生态景观基础。嘉北郊野公园,河流鱼塘水面面积157.14hm2,占到了整个公园面积的11%。长兴郊野公园与上海最大的水库湿地——青草沙水库相邻,长兴郊野公园的设计与功能定位结合青草沙水库的湿地景观和功能,可更好地发挥郊野公园的特色与功能。

可见,湿地在上海城市郊野公园的建设中占有重要的地位。湿地是上海郊野公园最重要的生态景观内容之一,拥有湿地景观的上海郊野公园规划占到总规划个数的50%以上。郊野公园湿地的规划和建设,应充分地考虑到相关的湿地景观规划、湿地生物多样性配置、生态系统功能利用和生态文化建设等湿地生态理念和关键技术。

4 上海郊野公园的湿地建设理念、思路与方法

研究认为湿地生态系统在上海郊野公园的规划中,依据上海现有湿地资源的分布和现状,从最大化发挥湿地生态功能的角度,围绕郊野公园湿地相关的生态工程、景观工程、环境工程(运营过程中污染物的消除)、土木工程、生态文化工程等可运用图6中的理念进行上海郊野公园的湿地建设。

4.1 发挥湿地景观协调功能

在以河网、湖泊、池塘等为主要湿地景观的郊野公园建设中,应对其水系进行科学地规划和管理,包括区域内各类型水体的联通和区域内水位和水量的调控。

水体的联通,指以主要河道或湖泊为主干,依据当地地形及地貌特征,将区域内小型河道、池塘等通过人工沟渠联通,在联接处可修建水闸、过船水闸等进行控制和管理。整个水系与外围水系保持相对的独立,通过水闸等控制手段,可保证系统内的水量和水质依据需要而进行人工控制。

“以水为链”,沟通了郊野公园内各景观设计要素,郊野公园内人文、自然的景观设计要素在河网、湖泊、池塘的依托下形成统一的景观特色,提升整个郊野公园的旅游吸引力。水系的联通可形成景观设计要素的水上交通网络,有利于其旅游功能的整合;水系的联通还可促进区域内水质的改善,更好地发挥湿地的水质净化功能。

4.2 发挥湿地水质净化功能

水质净化是湿地的重要生态功能。湿地植物通过光合作用产生的氧气和大气中的氧气直接输送到植株各处,并向水中扩散。一方面根系通过释放氧气,氧化分解根系周围的沉降物;另一方面使水体底部和基质土壤形成许多厌氧和好氧小区,为微生物活动创造条件,进而形成“根际区”。大量微生物在湿地基质表面形成生物膜,增加了微生物的数量和分解代谢的面积。反硝化菌、氨化菌等加速氨态氮向硝态氮的转化过程,便于水生植物吸收与利用,减少底泥向水体中的营养盐释放,达到净水的效果。

图5 上海市郊野公园选址规划示意图

图6 上海郊野公园湿地建设生态功能等图示

图7 具有净水碳汇生态功能的林泽湿地

通过湿地生态工程技术(湿地植物、水生植物、水生林泽等物种选择、植被配置,人工湿地构建等),可大幅提高湿地的净水效率,对郊野公园内部人为景观要素产生的水体污染进行有效消纳。

湿地或水生植物依据生活类型及在水体中的作用分为挺水植物、沉水植物、浮叶植物、漂浮植物等4个类别。挺水植物的根系深入水下的土壤中,植物的地上部则部分至大部分都是高高地挺立于水面之上。生长在靠近岸边的浅水处,如芦苇、香蒲及净水工程上常用的鸢尾、梭鱼草、再力花等植物,有较好的吸纳氮磷的能力,主要可配置于湖岸、河道两侧。沉水植物和漂浮植物,如金鱼藻、轮叶黑藻、大薸、凤眼莲等,主要配置于开阔水面,其生产力高,吸纳氮磷的能力相对较高,但是冬季死亡后吸收的氮磷等物质又回到水体里,因此需要后期的严格管理。浮叶植物如睡莲、芡实、荇菜等具有很高的景观效果,可以与其他类型植物搭配,达到净水与景观功能的结合。在遴选物种的时候(尤其是对草本植物),依据当地具体条件,尽量选择本地种植物,在保证当地物种安全和有效发挥生态功能上具有重要意义。如外来漂浮植物凤眼莲、大薸,挺水植物再力花、梭鱼草、沉水植物水遁草等物种,虽然生长速度快,纳污能力较强,并且有一定的景观功能,但是现有的研究表明这些物种对当地的生物多样性有一定的影响。在配置植物物种的时候,应对这些物种进行严格的管理和控制,最大化地发挥其生态功能,避免其对当地的其他本地生物产生影响。

此外,利用梯度净水池系统技术、潜流湿地净水技术等构建的人工湿地,可大幅提高区域的净水效率和能力,可用于郊野公园中人居活动设施集中的区域,使区域的污水零排放成为可能。

规划中的多个郊野公园(如青西、松南、浦江郊野公园)位于上海市传统水源的一级和二级保护区范围内,在一定程度上发挥和提高郊野公园湿地的水质净化功能,是郊野公园对上海生态城市建设,保障上海水源地安全的又一重要贡献。

4.3 发挥湿地碳汇功能

温室气体大量排放带来的全球性气候变化,给人类的生活与社会发展带来了巨大的威胁。人类社会对化石能源和自然资源的过度开发,产生了以二氧化碳为主要组分的温室气体浓度不断增加,由此打破了大气中原有能量过程的平衡,从而导致了全球性温度变异、极端异常气候频繁、海平面上升等一系列连锁反应,严重威胁到人类的生存。在气候危机下,旨在减少温室气体排放的低碳发展理念在全球范围内得到了广泛的认可。作为中国经济中心城市之一的上海,建设低碳城市,降低上海的碳排放量,培育低碳发展模式,是上海把握新一轮产业革命机遇、加快培育新的经济增长点、实现区域可持续发展的必由之路。

在关注以技术为核心的节能减排、发展无碳新能源的同时,强调增加本区域自然资源的碳汇生态服务功能是建设低碳城市、发展低碳经济的重要途径。增加温室气体的吸收主要是通过植被的生物学特性,即光合作用来吸收二氧化碳,放出氧气,把大气中的二氧化碳固定到植物体和土壤中,在一定时期内起到降低大气中温室气体浓度的作用。这是减少二氧化碳排放最经济和最有效的途径之一。

湿地与全球气候变化和碳循环有着重要的关系。一般而言,湿地由于较低的有机质分解速率和较高的生产力而成为重要的碳汇。然而,在评估湿地对全球温室效应的作用上存在较多争议,湿地被认为是大气中温室气体甲烷(CH4)的来源之一。由于甲烷分子的红外吸收功能比二氧化碳更强,使得甲烷的温室气体效率是二氧化碳的 20—32 倍。由于湿地植被的生产力随温度、自然地理条件等导致差异,湿地固碳与湿地释放的 CH4- C 相互抵消之后,在不同地域下显示出不同的碳汇或碳源属性。研究表明,在以木本植物为主要植被类型的湿地中,甲烷的排放量显著低于以草本植物为主的湿地,故通过生态工程等方法,有可能将湿地建设成为更有效的碳汇区域。

木本湿地植物相对草本湿地植物碳汇能力更强,现有的研究对一些适合湿地环境生长的木本植物如江南桤木等的初级生产力、林泽区碳循环过程、林泽区甲烷排放量等进行分析。在对上海地区相关的湿地碳汇物种的研究表明,江南桤木有林湿地与同高程芦苇湿地相比有较高的净碳吸收能力,通过江南桤木有林湿地与同高程的纯芦苇湿地进行分析比较,表明有林湿地的甲烷释放量显著减少。其他物种如柳杉、池杉、中山杉、落羽杉、乌桕、彩叶杞柳、竹柳等乔木物种,可通过驯化、杂交等手段成为耐湿、耐盐、速生、高初级生产力、高经济利用价值潜力的碳汇基地建设候选物种;其次,依据当地条件,对宜林地进行合理改造,采取有针对性地减少宜林地淹水时间等控制水位和水量的措施,也是此项生态建设过程的重要技术手段。因此,通过生态改造的方法,将草型植被改造成乔木化植被,可大大提高湿地的碳汇能力。

一些适合本区域气候条件的“碳汇”工程物种,在碳汇工程实施后,每万亩碳汇林一年吸收平均约为3.61×106kg碳,按照2012年欧洲航空碳税税率换算可实现231万元人民币的碳指标价值。净水林泽兼有碳汇、净水和涵养功能,其自身初级生长力及人工辅助营造的林泽区微生物群落,整体去氮能力可达到每万亩每年从周围水体环境中提取6.8×107kg总氮,是普通芦苇或香蒲湿地的约5—6倍,是提升水体自净能力和处理水体面源污染的经济而有效的途径。

林泽湿地不仅更易于管理,同时又有较好的景观特色。通过湿地工程的技术方法,提高郊野公园中林泽湿地的比例,可以更好地发挥湿地的“碳汇功能”,也使得郊野公园更具特色。建设林泽生态工程,发挥林泽“碳汇净水”的功能,可在上海郊野公园有湿地条件的各个公园开展(图7)。

4.4 发挥湿地生物多样性保育功能

上海区域原有湿地生物多样性较高,水生、湿生植物、底栖动物、鸟类、两栖类等物种丰富,上海湿地中的260种鸟类中属国家重点保护动物的有28种,约占总数的10.09%,其中国家Ⅰ级重点保护鸟类2种,分别为东方白鹳和白头鹤;国家Ⅱ级重点保护鸟类22种,如黄嘴白鹭、黑脸琵鹭、小天鹅、鸳鸯、灰鹤、小杓鹬和小青脚鹬等。两栖和爬行类中,国家Ⅱ级重点保护动物有6种,上海市重点保护动物有18种,如中华蟾蜍、黑斑蛙、金线蛙、赤链蛇、红点锦蛇等。然而由于人类活动的强烈干扰,原有生物的栖息地遭到严重破坏,上海地区的湿地生物多样性受到严重威胁。

上海郊野公园的设计中,可以通过水文控制(结合湿地生物包括植物、两栖类、鸟类等,生长过程中的不同阶段,其生境所需的水位、水量等条件,通过水闸等控制措施对水量进行人工调节);小的地形地貌改造(如水系的改直造弯、在大型水面中建设人工岛屿等,增加生物栖息地的面积与多样性);规划人为活动区域与野生动物活动区域分开等手段;增加郊野公园的生物多样性容量,达到提升生物多样性保育的效果。郊野公园中的湿地生态系统可为这些生物营造多样的栖息地环境,对上海地区生物多样性的保护工作起到重要的作用。

4.5 发挥湿地旅游、娱乐、文化功能

依托不同的湿地类型,规划和设计相关的水上旅游和文化项目,发挥湿地旅游、娱乐、文化功能,是实现郊野公园服务市民的重要体现手段。

依托湿地景观和资源,将湿地开发成一座“绿色游乐场”,可供考虑的有湿地作物采摘、休闲垂钓、湿地植物园、湿地观鸟及相关科普活动、游船项目、区域野营,以及开放湿地相关的各种主题活动等。

此外,上海郊野公园湿地旅游休闲开发还应着重表现湿地科技含量,在提供美丽湿地景观的同时,为游人提供更多的科技新鲜感,结合科普工作,使上海郊野公园成为上海市民了解自然、学习湿地科学知识的重要场所。

5 结语

湿地是上海郊野公园最重要的生态景观内容之一,在上海城市郊野公园的建设中占有重要的地位。郊野公园的建设不同于保护区的建设,是一项环境与生态工程并重的建设项目。依据上海现有湿地资源的分布和现状,从景观协调、净水、碳汇、科普娱乐等角度,最大化发挥湿地生态功能,使湿地的生态服务功能融入和服务于郊野公园的建设目标和功能体现,是上海郊野公园建设实现湿地价值的最终目标。

References

[1]陆健健,何文珊,童春富,等. 湿地生态学[M]. 北京:高等教育出版社,2006.LU Jianjian,HE Wenshan,TONG Chunfu,et al. Wetland Ecology [M]. Beijing:High Education Press,2006.

[2]Mitsch W. J.,Gosselink J. C. 2000. Wetlands [M].Canada: John Wiley & Sons, Inc.

[3]崔巍,李伟,张曼胤,等. 湿地土壤生态功能研究概述[J]. 中国农学通报,2011,27(20):203-207.CUI Wei,LI Wei,ZHANG Manyin,et al. The Study of Ecological Function of Wetland Soil [J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2011,27(20):203-207.

[4]郗敏,刘红玉,吕宪国,等. 流域湿地水质净化功能研究进展[J]. 水科学进展,2006,17(4):566-573.XI Min,LIU Hongyu,LV Xianguo. Progress in Study on the Water Quality Puri fi cation Functions of Wetlands in Watersheds[J]. Advances in Water Science, 2006,17(4):566-573

[5]陈宜瑜. 湿地功能与湿地科学研究的方向[J]. 中国基础科学,2002(1):17-19.CHEN Yiyu. Wetland Functions and Its Research Directions[J]. China Basic Science,2002(1):17-19.

[6]袁军,吕宪国. 湿地功能评价研究进展[J]. 湿地科学,2004,2(2):153-160.YUAN Jun,LV Xianguo. Progress in Research of Functional Assessment of Wetlands [J]. Wetland Science,2004,2(2):153-160.

[7]童春富,陆健健,何文珊,等. 湿地功能及生态经济价值评估研究[J]. 生态经济,2002(11):31-33.TONG Chunfu,LU Jianjian,HE Wenshan,et al. A Study on Wetland Functions and Assessment of Their Ecological Economic Value[J]. Ecological Economy,2002(11):31-33.

[8]潘继花,何岩,邓伟,等. 湿地对水中磷素净化作用的研究进展[J]. 生态环境,2004,13(1):102-104,108.PAN Jihua,HE Yan,DENG Wei,et al. Progress in the Study on the Function of Wetland in Removal Phosphorus in Water. Ecology and Environment,2004,13(1):102-104,108.

[9]冀永生. 上海市湿地资源现状与保护对策研究[D]. 上海:华东师范大学,2009.JI Yongsheng. Shanghai Wetland Resources and Conservation Strategies [D]. Shanghai:East China Normal University,2009.

[10]陆健健,王强. 发展滩涂碳汇产业,促进上海低碳城市建设[J]. 上海建设科技,2012(3):42-44.LU Jianjian,WANG Qiang. Developing Carbon Sinks Industries in Tidal Marshes to Promote Low-carbon Urban Construction in Shanghai[J].Shanghai Construction Science & Technology,2012,2012(3):42-44.