文化权利及其法律保护*

江国华

文化权利不仅是国际法所承认的基本人权,也是宪法和法律所保障的基本权利。根据《经济、社会和文化权利国际公约》(以下简称《公约》)第15条第1款的规定,所谓文化权利(cultural rights),是指人人享有的“参加文化生活、享受科学进步及其应用所产生的利益以及对其本人的任何科学、文学或艺术作品所产生的精神上和物质上的利益,享受被保护之利”①等诸项权利的总称。在逻辑上,基于主体的不同,文化权利通常有集体性和个体性两个不同的解读视角②。集体性文化权利意指各个民族及群体有传承、发扬自身独特文化的权利;③个体性文化权利意指任何公民在社会文化事务中应当享有的不容侵犯的各种自由和利益④,即任何公民可以自由地参与各类文化活动以及创造、传播、消费、欣赏各类文化产品及享有由此产生的合法利益⑤。

就其性质而言,文化权利在现代人权体系中居于精神枢纽的地位,故此,有学者称其为“其他权利之精神源泉”。⑥但就其现实性而言,文化权利常被认为是人权中的“不发达部门”。按照《公约》的要求,文化权利通常是与经济权利和社会权利并列的,但现实中人们对文化权利关注甚少,甚至将其完全抛诸脑后……即便是在关于《世界人权宣言》和《公约》的研讨中,人们的注意力也更多地聚焦于经济权利和社会权利,对文化权利则鲜有讨论。在规范层面上,几乎没有一个国家的宪法在列举了经济权利和社会权利之后,单辟一个条款来全面阐述文化权利。在大多数情况下,宪法只提到受教育的权利。⑦从此种意义上看,尽管文化权利并非什么新词汇,但有关文化权利及其保障的研究(不仅在中国,而且在世界范围内)仍属于前沿性议题。

一、文化权利的解释与构造

就其一般意义而言,文化权利包含文化与权利两个基本要素,相应地,可以分别从文化和权利两个视角来解读文化权利的基本含义。从文化的视角看,文化权利意指社会群体或者公民个体享有的以文化为客体的权利⑧,主要涵盖参与文化活动、享受文化成果、保障文化权益等方面。从权利的视角看,文化权利是权利概念中不可分割的一部分,通常与政治权利、经济权利、社会权利并列,同属于权利的下位概念。⑨基于视域的融合,文化权利大致可以描述为社会群体或者公民个体在文化领域中享有的参与文化活动、享受文化成果、保障文化权益的一种权利形态,它与政治权利、经济权利、社会权利并列,同属权利的下位概念。⑩

(一)文化权利的解释路径

基于不同的视角,学界对文化权利的解释路径大致有概括抽象式、分类列举式和混合式三种。概括抽象式解释以高度精练的语言抽象出文化权利概念的基本内核。如莫纪宏教授认为:文化权利与政治权利、经济权利、社会权利一样,都是公民作为国家和社会主人翁所必须享有的法律利益,也是国家及其政府必须保障的一项基本人权。(11)在现实意义上,概括抽象式解释的优点在于把握了问题核心之所在,缺点在于其模糊性,可能导致界定范畴的伸缩空间过大。分类列举式解释以一定的逻辑模型为依托,通过分类列举,以介乎感性与理性之间的恰当方式尽可能穷尽文化权利的类别,以此实现对文化权利范畴的把握。如R·斯塔温黑根教授认为文化权利是指“个体平等地享有积淀文化资本的权利、自由地创造和利用文化作品的权利,文化群体享有传承并发扬自身特有文化的权利”(20),概括而言,就是文化权利内在地涵盖了文化发展权、文化创造权、文化成果分享权和文化传承权。此种界定方式的优点是清晰明了,缺点是其所界定的文化权利的范畴取决于逻辑模型的周延性,可能导致挂一漏万。混合式解释是概括抽象式解释与分类列举式解释的混合。如伊冯·东德尔斯(Yvonne Donders)认为:依据国际人权法案(the International Bill of Human Right),文化权利与社会权利、政治权利、经济权利等项权利并列,同属于人权的范畴,主要包括文化参与权、文化创造权、文化享受权、文化收益权等方面。(13)此种界定方式聚合概括抽象式与分类列举式的优点,兼具清晰明了与精炼概括的特性。

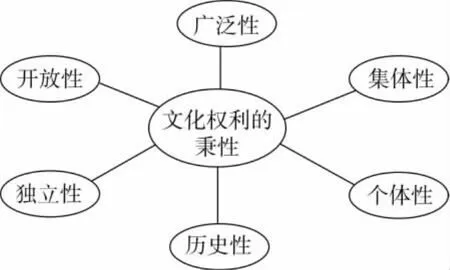

(二)文化权利的基本秉性

自魏玛以降,文化权利在宪法框架下的构造都被置于“文化国”的理念之下,并由此发展出所谓“文化宪法”体系——文化权利标志着权利主体关于权利的意识已从利己的本能冲动以及简单的利益动机上升为维持人之为人所固有的尊严及价值的层面(14),它具有广泛性、集体性、个体性、历史性、独立性和开放性的基本秉性(见图1)。广泛性关涉两层意思:一是表征权利主体的广泛性——文化权利早已不再为旧时代的权贵阶层所垄断而成为一项普遍性权利(15);二是指代权利内容的广泛性——文化权利不仅包括文化参与权、文化分享权,还内在地涵盖了文化收益权、文化传承权等相关权利。(16)集体性意味着文化权利乃是一种集体维度的权利,一个民族或群体有传承、发扬自身独特文化的权利。(17)个体性意味着公民作为一个个体,可以自由地参与各类文化活动以及创造、传播、消费、欣赏各类文化产品及享有由此产生的合法利益。(18)历史性意味着一切文化都是历史的,它内在地包含继承和发展两个维度:继承即前溯性,指一国的文化权利事项天然地具有历史传承性,不可孤立地看待之;弘扬即发展性,指文化权利不仅具有传承的品质,而且兼具开拓进取的品质。独立性意在表征文化权利已成为一项独立的权利,其早已摆脱了从属于经济权利、政治权利和社会权利的地位,而成为一项需要单独提出、认真对待的重要权利。(19)开放性即当今文化权利的包容性。在今天这样一个知识爆炸的时代,我们对待文化权利不能再采取一种保守的姿态,而应以开阔的视野来审视之。随着物质文明和精神文明的裂变式增长,文化权利的内涵也需要相应的延伸。(20)

图1 文化权利的秉性

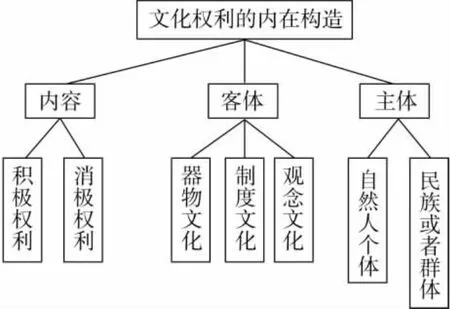

(三)文化权利的内在构造

就内在构造而言,文化权利包括主体、客体和内容三个基本要素(见图2)。其中主体是指因参与文化权利法律关系而享有相关法律权利的人或组织;客体是指文化权利法律关系中的权利所指向的标的(21);内容是指文化权利所涉及的作为抑或不作为(22)。在主体层面上,基于集体性与个体性之双重秉性,文化权利主体的解释可有两个维度:一是集体维度,即将文化权利主体解释为民族、国家或群体,据此,各个民族及群体都有传承、发扬自身独特文化的权利,民族或者群体作为一个整体因参与到文化权利法律关系当中而成为享有文化成果、传承文化传统的权利主体。(23)二是个体维度,即将文化权利主体解释为独立的个人——具有某国国籍并依据该国的相关法律规定承担法定义务、享有法定权利的自然人个体,据此,文化权利被认为是一项基本人权——任何个人在社会文化事务中享有的不容侵犯的自由和权利。(24)在客体层面上,基于其开放性,很难对文化权利的客体作规范界定。但为研究的需要,对其作描述性解释还是可能的。以发展的眼光来看,文化权利的客体大致可分为三个层次:(1)表层次的文化客体,即那些一定生活方式所承载的具体文化存在的看得见、摸得着的器物形态(25),文化学中的各种器物文化大致可以归诸其中。(2)中层次的文化客体,即社会历史发展中所形成的各种制度,文化学中的各种制度文化尽可归诸此列。(3)深层次的文化客体,即一个民族或相对固定群体的思维方式及价值体系,它既不属于哲学范畴,也不同于意识形态,而是介乎二者之间。文化学中的各类观念文化当可归诸其中。在内容层面上,目前理论界尚未就文化权利的内容形成通说,学者们见仁见智。一种观点认为文化权利包括积极权利和消极权利,积极权利涵盖了文化自决权和占有、使用、受益、处分文化的权利;消极权利意指防止文化权利未经其所有者授权而被滥用、盗用的权利。(26)另有观点认为文化权利的内容包括文化创造权、文化所有权、文化传播权、文化享受权和文化传承权五个部分:文化创造权意指每个公民或群体都有为自身的生存与发展而创造特定文化产品的权利(27);文化所有权意指文化权利主体对其所创造的文化产品天然地享有独占的抑或排他的占有、使用、收益、处分的权利(28);文化传播权意指文化权利主体在遵守相关法律的前提下,具有自由地传播自身文化产品的权利;文化享受权意指文化权利主体具有享受文化所独有的教育、审美等社会功能的权利(29);文化传承权意指文化权利主体具有传承和发扬自身特色文化的权利。

图2 文化权利的内在构造

二、文化权利保护的立法模式

作为基本人权的文化权利可藉由立法、司法和行政三种主要的模式进行系统的保障。《公约》第2条第1款提供了国家保障文化权利的一般路径,其中“尤其包括用立法方法,逐渐达到本公约所承认的权利的充分实现”具有重大的指示意义。因为宪法中的基本权利条款具有原则性和概括性,在“文化国”与“文化宪法”的语境下,舍弃对国家和公民生活中法律问题的概括与涵摄,要将宪法所意欲背负的价值凝成国家的基本法就难免挂一漏万、顾此失彼,不能关照到公民基本权利的具体保障,故宪法中基本权利规范的立法具体化成为探讨近代宪政国家权利保障路径的重要方向。(30)从这个意义上说,只有通过立法程序才能将文化权利保护定位于法律的高度,才能将其上升至国家强制力保护的层面。从各国立法实践来看,文化权利保护的立法模式主要有三种:(1)统一立法模式,即采用一部统一的法典来调整文化权利的相关问题(31)。(2)融合立法模式,即将文化权利保护对象的内容融合到其他私法规范中,而不以统一法典或分别的部门法规范性文件形式对文化权利进行保护。(3)单行立法模式,即通过单行的规范性法律文件对不同文化权利所涵盖的对象实施分门别类的保护。以上三种模式代表了当今世界上绝大多数国家在文化权利事项上的立法模式,对我国具有一定的参照和借鉴意义。

(一)统一立法模式

统一即标准划一,统一立法是指立法对于同一问题适用无差别的标准。从世界范围来看,联合国、联合国教科文组织、美洲国家组织等国际组织或区域组织在规范构成上均采用了统一立法标准,制定了保护文化权利的“公约”、“宣言”等形式的文件。如1948年第3届联合国大会通过的《世界人权宣言》第22条、第27条强调了公民文化权利作为人权的重要性与普遍性;1966年第21届联合国大会通过的《公约》明确了公民文化权利的主要内容(32);1976年联合国教科文组织《关于人民大众参加文化生活并对之作出贡献的建议》旨在通过技术、经济、财政等措施来保障人民的文化权利;1986年联合国《发展权利宣言》(Declaration on the Right to Development)第5条、2001年联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》第5条、1948年美洲国家组织《美洲人的权利及义务宣言》(American Declaration of the Rights and Duties of Men)第13条均是保护文化权利的重要法律渊源。另外,一些国家也通过统一立法模式即颁布文化领域基本法的方式,进一步明确保障本国宪法规定的文化权利。如1988年《加拿大多元文化法案》(Canadian Multiculturalism Act)以法律的形式确认了所有公民及民族均享有自由选择、享受、保持文化的权利,该法案将加拿大政府的多元文化政策和文化权利保障纳入了法治化轨道,意在保护和促进加拿大多元文化的共生与发展,推动加拿大联邦政府对文化权利的制度改革。(33)该法案还规定加拿大联邦政府每年必须提交关于保障文化权利的报告,并设立多元文化秘书处来专职促进联邦政府更好地实施这一法案。(34)此外,20世纪末期还掀起了一场文化权利统一立法的小高潮,如贝宁于1991年颁布了《文化宪章》(35);塔吉克斯坦于1997年通过了《文化法》(36);摩尔多瓦于1999年制定了《文化法》(37);列支敦士登于2007年出台了《文化促进法》。这一系列先后出台的文化基本法都不约而同地明确了各主体的文化权利的基本内容,文化权利保护的基本原则,国家在保护文化权利方面的基本职责,以及履行此类职责的基本程序等事项。

(二)融合立法模式

“融合”即兼容并包、和谐共生。融合立法模式意指将文化权利立法保护的内容渗透到原有的私法系统中,而不采取单独、统一的法律法规或分门别类的部门法规来保护文化权利。此种立法模式奠基于私法系统之上,故盛行于私法体系比较发达的国家。采用此种模式的典型国家是非洲的突尼斯和亚洲的尼泊尔。突尼斯是最早通过法律来保护文化艺术权利的国家之一,其1966年通过、1994年修改的《文学和艺术产权法》规定:“民间文化艺术是国家历史文化遗产之重要组成部分(38);民间文学作品的著作权无限期享有;以营利为目的使用民间文化需征得文化行政主管部门之许可并需缴纳使用费用,缴纳的费用以基金的形式管理。”(39)由此不难发现,突尼斯对文化艺术权利的保护是通过融合知识产权私法保护的途径来实现的,知识产权的私法系统因其特有的属性而在文化权利保护中扮演者举足轻重的角色。迄今为止,世界上通过知识产权的私法系统来保护文化艺术权利的国家已逾40个(40)。尼泊尔2002年颁布的《国家土著民族发展基金会法》进一步确认了本国土著居民在国家中的地位,承认土著居民享有传承和弘扬自身文化、语言、历史传统、民族习俗等多项文化权利。该法的特色在于借助民商事法律关系中的基金会理念来保护土著居民的文化权利,以此促进土著居民文化权利的可持续发展。(41)

(三)单行立法模式

单行立法模式,顾名思义,即根据保护对象自身的差异性,通过单行的部门法对不同文化权利保护对象采取个别化保护的立法模式。该模式的典型代表是尼加拉瓜、哥斯达黎加、菲律宾、拉脱维亚、美国等国家,这些国家结合自身的地域、民族特征和政治、文化国情对文化权利采取一种“因地制宜,分别对待”的保护方式。如1993年尼加拉瓜《关于尼加拉瓜大西洋海岸各群落使用正式语言的法律》规定西班牙语为尼加拉瓜的官方语言,但大西洋海岸各自治区的土著居民享有使用自己民族语言的权利。该法是一部关于语言文化权利的专门立法。(42)哥斯达黎加1994年《文化日法》规定每年的10月12日为土著居民的文化日,明确承认了土著居民享有传承和发扬本民族特色文化的权利。(43)菲律宾1997年《土著居民权利法》也是一部确认和保护当地土著居民文化权利的法案。(44)拉脱维亚1991年《少数民族和族裔群体自由发展及其文化自主权法》规定所有民族和族裔群体均有权利自由创制、参与、享受各类文化艺术,以此确保拉脱维亚所有民族和族裔群体的文化自主权和文化自我管理权。(45)美国1906年《古迹保护法》(The Antiquities Act)授权总统以公告形式设立国家历史文化保护遗址,此后陆续通过了《历史遗址和建筑法》(Historic Sites and Building Act,1935 年)、《国家历史保护法》(The National Historic Preservation Act,1966 年)、《国家博物馆法》(The National Museum Act,1966 年)等多部法律。(46)此外,美国的每个国家公园都有其独立立法。综上,美国立法机关对不同种类的文化权利保护对象采取了不同的单行法。此外,美国国会的联邦立法与州立法并行构成了美国特色的立法体系,这也是美国采取单行立法模式的原因之一。

三、我国加强文化权利立法保障的必要性

随着全球化进程的不断推进,国家间综合国力的竞争已不仅局限于国家硬实力的比拼,还包括国家软实力的竞争。(47)与国家的硬实力相比,国家软实力的崛起更加注重文化的凝聚力和影响力。正是立基于此,我国政府认识到了推动文化体制改革、促进文化法治建设、实现文化崛起的战略意义。(48)而文化崛起与文化法治建设的核心问题,正是文化权利的法律保护。我国加强文化权利立法保障的必要性具体体现在以下三个方面:

(一)保障公民文化权利之必要

纵览世界各国宪法,不论是资本主义国家抑或社会主义国家的宪法,都涵盖了公民权利的内容。(49)法国的《人权宣言》曾有“凡是权利未获保障之国家就不存在宪法”(50)的论断。列宁也曾谈到“宪法就是一张写着人民权利的纸”(51)。我国尽管不仅在2004年《宪法》(修正案)中规定“国家尊重和保障人权”,而且在《宪法》之“公民的基本权利和义务”一章中明确规定了公民文化方面的权利,但总体而言,我国法律在保障公民文化权利方面是疲软的,文化权利保障的配套立法还很薄弱。我国有关部门已充分认识到了文化权利保障问题的严峻性,多次提到要促进社会主义文化大发展与大繁荣,着力实施文化崛起的战略方针。而贯彻落实这一方针政策的最关键环节,当属文化权利的立法保护。

(二)深化文化体制改革之必需

文化体制供给与需求的矛盾运动规律以及文化体制各参与方的相互博弈,客观上提出了进一步深化文化体制改革的需求。我国文化大发展、大繁荣战略方针的实施瓶颈也在于如何进一步深化文化体制改革。而要进一步深化文化体制改革,首先就需要由刚性的文化权利立法来保驾护航,即通过文化权利立法来逐步带动文化体制改革。文化权利立法必然有助于促进文化体制供给与需求间的良性循环,此类良性循环必然进一步推动文化体制改革的顺利开展,文化体制改革的深化又为文化权利的立法保护奠定了重要基础。此外,文化权利立法还将规范文化体制各参与方的博弈行为(52),促使各参与方树立规则意识,建立体系科学、布局合理的文化市场格局,协调各文化参与主体间的行为关系,引导、保障和促进社会主义文化事业大发展、大繁荣。(53)

(三)促进文化法治建设之必然

我国依法治国的基本方略要求一切行政行为都要纳入法治化轨道,社会中诸多利益关系都要通过法律来调整,文化权利的保护自不例外。文化权利保护的当务之急是将其纳入立法保护的范畴。从某种意义上讲,文化权利的立法保护体系完善与否直接关系到文化法治建设的总体成败。若文化权利尚未纳入立法保护框架,则文化法治建设自然是无本之木、无源之水,故文化法治建设内在地要求将文化权利保护纳入法治轨道。此外,文化领域的法治建设作为我国法治建设的核心组成部分,远远落后于经济领域和政治领域的法治建设,远远不能满足文化崛起之要求。这一客观事实也迫切要求我国促进文化法治建设,而文化法治建设的着力点就在于文化权利的立法保护。

四、我国文化权利保护的立法模式选择

随着全球一体化进程的加快,西方文化不断渗透并冲击着我们的民族文化。在这种情势下,我们切不可忽视西方文化固有的地域属性与我国国情间的匹配问题,不可盲目地搞“拿来主义”。(54)我国到底采取何种立法模式来保护本国的文化权利?笔者认为,我国应以国情、民意为基本出发点作出选择。

(一)三种立法模式的横向比较

前文阐述了文化权利保护的统一立法模式、融合立法模式和单行立法模式,从整齐划一的角度看,统一立法模式有着得天独厚的优越性:有助于避免在文化权利的法律保护中出现多个部门相互推诿、职责权限设置重合等现象,便于统一分配保护文化权利的各种资源,从而避免出现在不同地区、不同民族、不同文化权利事项上国家资源分配的不合理倾斜现象。(55)但就法律执行及其效果而言,倘若不能因地制宜地结合实际,有重点、有层次地进行单行立法,将无法使制定法得到有效执行。单行立法模式避免了这一弊端,其实质是“单一对象单一保护,多重对象多重立法”。在融合立法模式方面,由于文化权利保护自身的复杂性与独特性,融合知识产权等民商事法律保护只是文化权利法律保护的一种途径,此外还应注重私法保护与公法领域的保护措施的兼容。就所保护的法律关系而言,保护文化权利所涉及的利益关系既非单纯的私法利益关系,也非单纯的公法利益关系,而是属于社会法意义上的公共利益(保护文化形态多样性这样一个人类的共同利益)关系。(56)因此,对文化权利保护而言,公法上的行政法保护与私法上的民商事法律手段保护应该是并行不悖的,这也是融合立法模式的依据之所在。(57)综上,不难发现前述三种文化权利立法保护模式各具特色。一国应当结合其国情加以融会贯通,除把握好每种立法模式的利弊外,还应当重视本国传统文化在立法中的历史意义和影响,只有这样才能真正将立法效果融入到文化权利保护当中去。

(二)我国文化权利立法的现状与特点

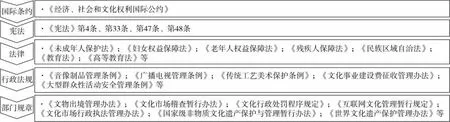

我国在保护文化权利方面的法律渊源(58)(如图3所示)主要有:(1)国际条约:我国1997年签署、2001年批准了《公约》。(2)《宪法》:我国现行《宪法》第4条、第47条、第48条都明确规定了不同主体所享有的文化权利;2004年《宪法》(修正案)增加了“国家尊重和保护人权”条款,文化权利属于人权的下位概念,自然被纳入了保障范畴。(3)法律:1984年《民族区域自治法》第38条、1991年《未成年人保护法》第29条、1992年《妇女权益保障法》第3章、1995年《教育法》第7条、1996年《老年人权益保障法》第32条、1998年《高等教育法》第10条以及2008年《残疾人保障法》第41条都对保护不同群体或个体的文化权利作出了明确规定。(4)行政法规:1994年《音像制品管理条例》、1997年《广播电视管理条例》等。(5)部门规章:主要是文化部牵头出台或修订的一系列规章,如1989年《文物出境管理办法》、1997年《文化市场稽查暂行办法》等。

图3 我国文化权利立法的现状

综上,我国在文化权利立法项目上已经取得了较大突破。2012年“两会”通过了《著作权法》、《文物保护法》等法律的修改议案,反映了国家对文化权利领域立法的重视。从2013年的立法动向来看,文化权利立法力度将进一步增强。尽管如此,我们仍不可忽视我国在文化权利立法领域起步晚、发展快、基础相对薄弱的基本特征。只有从我国文化权利立法的现状着手,才能真正找寻到适合我国国情的文化权利立法模式,推动我国文化软实力的崛起。

(三)统一立法模式更符合我国当前的国情

前文所述的三种代表性文化立法模式是当前世界上绝大多数国家针对本国具体国情作出的合理选择。结合我国的文化历史演进以及政治、经济发展现状,笔者认为采用统一立法模式更有利于我国文化权利保护法律制度体系的建立。(1)我国现行立法体制能够弥补统一立法模式的缺陷。统一立法模式的弊端主要是缺乏对不同情形的差异化对待,而我国立法“一核心、多主体”的特色正好弥补了这一弊端。(2)统一立法模式能够充分实现当前我国文化权利立法大框架下的各项立法目标,暗合了我们单一制国家“集中力量办大事”的优势。在我国,单一制的国家结构形式要求地方立法不得与中央立法相冲突,各级地方人大与较大的市分别享有地方立法权,在这一背景下,可以由中央出台一部保护文化权利的基本法,地方各级立法主体根据各地不同的地域特色,依据基本法的要求进一步细化文化权利立法,加强文化权利立法的执行力度,从而避免统一立法模式不够灵活的潜在弊端。(3)统一立法模式是立法体系化、制度化、统一化要求的集中体现。(4)统一立法模式有助于加强文化权利立法方面的国际交流与合作。世界上多数国家及国际组织都采用了统一立法模式来保护文化权利,我国采用此模式顺应国际潮流,能够促进国际间的交流与合作。(59)

五、结语

文化权利是国际法和现代宪法所承认的基本权利,基于文化权利的内在构造、权利属性而探求其宪法保障的具体化路径已经成为一种现实需求。在文化权利的行政保障和司法救济暂付阙如的当下中国,以立法方式实现文化权利保障进而为文化体制改革提供法制保障,这在宪法理论证成上已经臻于完满,在立法时机上已经成熟(已为实务界所接纳)。然而必须认识到:文化权利立法保护是一项长期的任务,具有鲜明的民族特征与时代精神。在文化体制改革的大背景下,我国应适时出台文化权利保障基本法,其效力位阶应仅低于宪法而高于非基本法、行政法规、地方性法规和规章。在此基础上,我国可以逐渐完善以文化保障基本法为基本内核的文化权利保障法体系。当然,文化权利能否切实得到保障,不仅要看国家在保护文化权利立法上的态度,更重要的是如何促使国民参享文化成果进而达到人人在文化法治国中的“自我开展”与“自我实现”。只有立基于多元主体的共同作用,文化权利所昭示和荷载的宪法价值才能贯彻到人们的文化生活之中,也只有加强文化立法,才能为我国文化的大发展与大繁荣提供制度上的可能与保障。

本文写作得到王译(华中农业大学工作)和韩玉亭(武汉大学法学院就读)的支持,谨致谢意。

注释

①Art.15(1),International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights,G.A.res.2200A(XXI),21 U.N.GAOR Supp.(No.16)at 49,U.N.Doc.A/6316(1966),993 U.N.T.S.3,entered into force Jan.3,1976.② (22)E.W.Vierdag,The legal nature of the rights granted by the international Covenant on Economic,Social and Cultural Rights,Netherlands Yearbook of International Law,1978,Volume 9,pp.69、71.③张千帆:《宪法学》,法律出版社,2004年,第236—237页。④Janusz Symonides,Cultural Rights in Human Rights:Concept and Standards,UNESCO 2000,p.178.⑤张庆福:《宪政论丛》,法律出版社,1999 年,第73页。⑥Sumbal Mahmud,Cultural Human Rights:The Need for Qualified Universality,Tilburg Foreign Law Review,2004,pp.560—567.⑦[波]雅努兹·西摩尼迪斯:《文化权利:一种被忽视的人权》,黄觉译,《国际社会科学杂志》(中文版)1999年第4期。⑧何锦前:《公民基本文化权利的规范分析》,《湖南工业大学学报》(社会科学版)2012年第4期。⑨Scott Davies,From Moral Duty to Cultural Rights:A Case Study of Political Framing in Education,Sociology of Education Vol.72,No.1(Jan.,1999),pp.1—21.⑩ (11)莫纪宏:《论文化权利的宪法保护》,《法学论坛》2012 年第1 期。 (20)[挪]艾德等:《经济、社会和文化的权利》,黄列译,中国社会科学出版社,2003年,第98—103页。 (13)Yvonne Donders,The Protection of Cultural Rights in Europe:None of the EU's Business?Maastricht Journal of European and Comparative Law,Vol.10,No.2,2003,pp.117—147. (14)夏勇主编《走向权利的时代——中国公民权利发展研究》,中国政法大学出版社,2000年,第 5 页。 (15)Sumbal Mahmud,Cultural Human Rights:The Need for Qualified Universality,Tilburg Foreign Law Review,2004,pp.560—567. (16)Joel Feinberg,The Nature and Values of Rights,Journal of Value Inquiry,1970,No.4,p.250. (17) (56)Roger O'Keefe,World Cultural Heritage:Obligations to the International Community as a Whole?International and Comparative Law Quarterly,2004. (18) C Kukathas,Are there any Cultural Rights?Political Theory,1992,vol.20,pp.105—139. (19)Scott Davies,From Moral Duty to Cultural Rights:A Case Study of Political Framing in Education,Sociology of Education Vol.72,No.1(Jan.,1999),pp.1—21. (20) (27)Rebecca A.Tsosie,Reclaiming Native Stories:An Essay on Cultural Appropriation and Cultural Rights,Arizona State Law Journal,Vol.34,2002,p.299. (21)中国社会科学院法学研究所法律辞典编委会编《法律辞典》,法律出版社,2003 年,第295—297 页。 (23)Christian Groni,The Right to Take Part in Cultural Life,in UN Doc.E/C.12/40/3. (24)Janusz Symonides,Cultural Rights in Human Rights:Concept and Standards,UNESCO 2000,p.178. (25)售鸿飞:《从“器物、制度到文化”,还是从“文化、制度到器物”?——对中国现代化道路的分析》,《哈尔滨学院学报》2003年第5期。 (26)张钧:《文化权法律保护研究——少数民族地区旅游开发中的文化保护》,《思想战线》2005年第4期。 (28)唐海清:《国际法视角下的“文化遗产”概念辨析》,《经济研究导刊》2010年第1期。 (29)万鄂湘、毛俊响:《文化权利内涵刍议》,《法学杂志》2009年第8期。 (30)秦前红、涂云新:《经济、社会、文化权利的保障路径及其选择——在立法裁量与司法救济之间》,《交大法学》2013 年第 1 期。 (31)Jane K.Cowan,Marie-Bénédicte Dembour,Richard A.Wilson,Culture and Rights:Anthropological Perspectives,Cambridge University Press,2001,pp.25—29. (32)Christian Tomuschat,International Covenant on Civil and Political Rights,United Nations Audiovisual Library of International Law. (33)Colin Golvan,Aboriginal Art and the Protection of Indigenous Cultural Rights,European Intellectual Property Review,1992,pp.227—229. (34)曹缅:《加拿大多元文化法研究》,中央民族大学2011年博士学位论文,第58—65页。 (35)参见联合国 E/C.12/BEN/2 号文书。 (36)参见联合国 E/C.12/TJK/1 号文书。 (37)参见联合国 E/C.12/4/Add.52 号文书。 (38)[突]内比拉·梅兹加尼:《突尼斯新文学艺术产权法》,高凌瀚译,《版权公告》(中文版)1995年第3期。 (39)转引自白慧颖:《知识产权视角下的河南非物质文化遗产保护》,《河南商业高等专科学院学报》2006年第4期。 (40)吴汉东:《知识产权法学》,北京大学出版社,2000年,第76页。 (41)参见联合国E/C.12/NPL/2 号文书。 (42) (43)参见联合国 E/C.12/NRC/4 号文书。 (44)参见联合国 A/HRC/WG.6/PHL/1 号文书。 (45) 参见联 合国 E/1990/5/Add.70 号文书。 (46)Philip Alston,U.S.Ratification of the Covenant on Economic,Social and Cultural Rights:The Need for an Entirely New Strategy,The American Journal of International Law Vol.84,No.2(Apr.,1990),pp.365—371. (47)Josephs Nye J.R.,Soft Power.Foreign Policy,1990,fall. (48) (53)周叶中:《加快文化立法是建设社会主义文化强国的必然选择》,《求实》2012年第6期。 (49)[荷]亨克·范·马尔赛文、[荷]格尔·范·德·唐:《成文宪法:通过计算机进行的比较研究》,陈云生译,北京大学出版社,2007年,第147—151页。 (50)秦前红主编《新宪法学》,武汉大学出版社,2005年,第16页。 (51)《列宁全集》第12 卷,人民出版社,1987 年,第 50 页。 (52)V.T.Thamnilmaran,Cultural Rights in International Law,Sri Lanka J.International Law.Vol.13,2001,p.65. (54)李昕:《非物质文化遗产保护与国家文化发展》,《学术论坛》2008 年第 7 期。 (55) (59)高轩:《我国非物质文化遗产行政法保护立法模式选择》,《甘肃社会科学》2009年第3期。 (57)李林启:《我国非物质文化遗产法律保护体系的构建》,《特区经济》2010年第1期。 (58)保护文化权利的地方性法规、自治条例、单行条例等由于各地差异较大,立法状况较为复杂且不具备典型性,故限于篇幅,本文未对此类情况进行统计。