巧妙构建化学核心观念——以太极图为工具的化学概念和理论教学

高 俊

(安徽省霍山二中 安徽 霍山 237200)

中国大百科全书出版社位于北京,在其临街的外墙上,建筑师设计了一组记录中国文明起源和发展历程的浮雕,其中第一幅就是太极图,可见它在我国古文明中的重要地位,它以简洁、对称、形象、旋转的图形表达了复杂、深奥、抽象、基本的人类智慧与知识,蕴含着古老而又朴素的哲学思想。

一、对太极图的理解

太极图是古代先民创造的宝贵思想财富,将太极分为截然对立的阴阳,具有鲜明的对称性,阳中有阴,阴中有阳,又具有严密的对应性;阴阳是动态的,不断变化的,合在一起成为整个太极,体现了对立统一的思想,将数、形、理有机结合,这种对立和统一、对称和对应的关系,与初中化学的概念特点不谋而合,利用太极图作为工具,将太极阴阳的哲学思想指导化学概念的学习,可以成为良好的平台,既符合数量、图形符号系统、理论三者循序渐进的心理认知顺序,也是创设教学情境的神来之笔。

二、初中化学新教材基本概念和理论的特点

1.内容呈现特点

初中化学是启蒙化学,为了降低学习难度,新教材将许多基本概念和理论分散在各章中,以适应学生的心智水平和认知能力。正是由于理论和概念的分散处理,初学化学的学生感觉化学概念和理论庞杂而凌乱,背不完,理还乱。如何找到合适的工具使其整合,从而能形成类似思维导图的形式,让图形和理论相结合,既符合化学学科知识的逻辑顺序,又符合学生的心理认知顺序,成为初中化学教学研究的重要课题。

2.基本理论和概念自身特点

初中化学的概念虽然数量较多,但是特点鲜明。

(1)对称性

初中化学的概念基本是成对出现的,像孪生兄弟一样,犹如一枚硬币的正面和反面,彼此不能离开对方而独立存在。例如物理变化和化学变化,物理性质和化学性质,氧化反应和还原反应,化合反应和分解反应,置换反应和复分解反应,纯净物和混合物,单质和化合物,可燃性和助燃性,热塑性和热固性,酸性和碱性等。初中化学基本概念和理论呈现非常有规律的对称性。发现了这条规律,就可以利用来指导概念和理论的记忆和掌握。

(2) 对应性

初中学生在未学习化学之前,接触到的主要是宏观世界。化学学习引入了另一种角度即微观世界,化学是从分子、原子的微观水平上研究物质的组成、结构、性质及变化的科学,也就是说,化学是综合宏观和微观的角度研究物质的科学。

同一类概念在宏观和微观层次有不同的表达方式,宏观上的“物质”在微观上表现为分子原子离子等粒子,宏观上的“元素”在微观上表现为“原子”,宏观上的实际质量在微观上表现为相对质量,换句话说,宏观世界的概念在微观世界有“影子”概念。这种对应的关系在化学中表现得非常有规律性。利用这一点对于概念记忆有很大帮助。不仅概念如此,基本理论也是如此。从便于学生理解的角度出发,教学中可以将宏观和微观的概念“互译”。例如化学式的意义,宏观表示一种物质和物质的元素组成,根据宏微观概念对应的关系,可以将物质“翻译”成分子,元素“翻译”成原子,“组成”翻译成“构成”,那么化学式的微观意义就是一个分子和一个分子的原子构成。

(3)对立统一性

初中学习化学的第一意识就是“分”,研究物质的手段,首先将物质分类如纯净物、混合物、单质、化合物、有机物、无机物、酸、碱、盐、氧化物等;化学反应类型的分类如分解、化合、置换、复分解等,化学变化的本质就是原子之间的分分合合;物质的性质分为物理性质和化学性质。根据同一属性将概念分为截然对立的两个下位概念,这两个下位概念彼此对立,又可以合二为一成为一个上位概念,化学上的这种例子层出不穷。例如自然界物质根据组成成分可以分为纯净物和混合物两种,这两种合在一起组成了世界上形形色色的物质。化合物根据是否含碳元素分为有机物和无机物,而有机物和无机物又共同组成了化合物等。

三、以太极图为工具,巧妙构建核心化学观

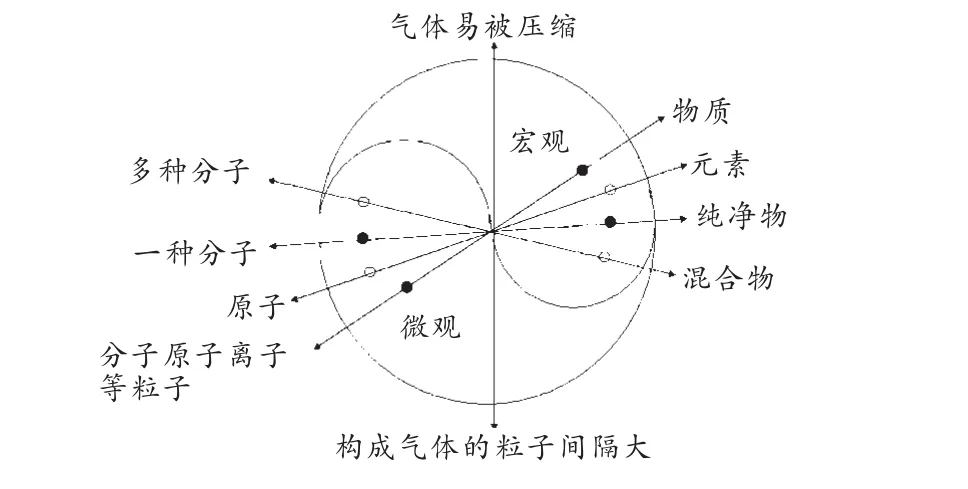

1.宏观和微观(见图1)

图1 初中化学宏微观

新教材在介绍质量守恒定律内容时,从宏观上通过实验来验证化学反应前后物质质量总和不变,微观上通过分析反应前后原子的种类、质量和数目不变来解释质量守恒定律,宏观上得出化学反应前后物质质量和元素种类、质量不变的结论。要帮助学生建立基本的化学观,可以训练学生在宏观微观之间自由切换,以此作为构建核心观念的重要手段。从宏观的现象可以推导微观粒子的变化,例如通过香气扩散推导构成物质的粒子在不断运动;通过微观粒子的结构特点可以推导宏观物质的性质特点,例如某元素原子最外层电子数为7,可推测其在化学反应中易得到电子,化学性质活泼,应具有较强的氧化性。

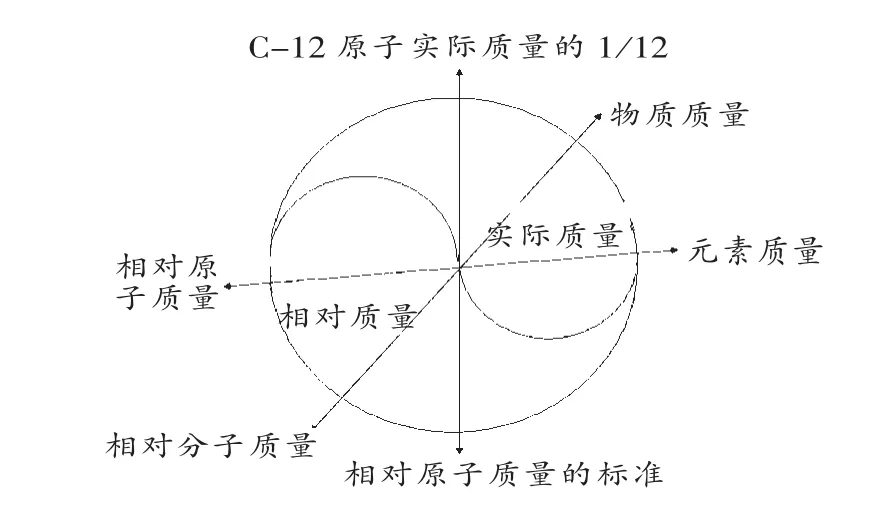

2.质量观(见图 2)

初中化学的质量分为实际质量和相对质量,实际质量一般指“物质”和“元素”的质量,根据太极图中对应关系,相对质量一般指相对“分子”质量和相对“原子”质量。这两种质量既是对应的,也是对称的,也是对立统一的,相对质量是以C-12原子质量的十二分之一为标准得到的倍数,相对质量和实际质量成正比,在很多场合下可代替实际质量进行计算。相对质量和实际质量在一起组成初中对质量的认识观。

图2 初中化学质量观

3.物质观和微粒观(见图3)

图3 初中化学物质微粒观

宏观世界是由形形色色的物质组成的,微观世界是由分子、原子、离子、质子、中子、电子、原子核等微观粒子构成的,物质对应着粒子,物质就是由许多肉眼看不见的粒子构成的,这些粒子在不断地运动着,彼此之间有间隔。根据太极图的对应关系,理论上每种微粒都有属性对立的两种状态,例如阳离子和阴离子,这种化学观也引领学生打破知障,理论上可推测质子、中子、电子等粒子也可能有相反属性的粒子。西方也有类似的狄拉克反粒子理论,在这种理论的指引下,1932年,美国物理学家安德逊在宇宙射线实验中果然发现了正电子,1956年发现反中子,1955年张伯伦和塞格雷用质子同步稳相加速器证实反质子的存在。学生如果头脑中有这种太极图的化学意识,对以后高中大学的化学学习大有裨益。

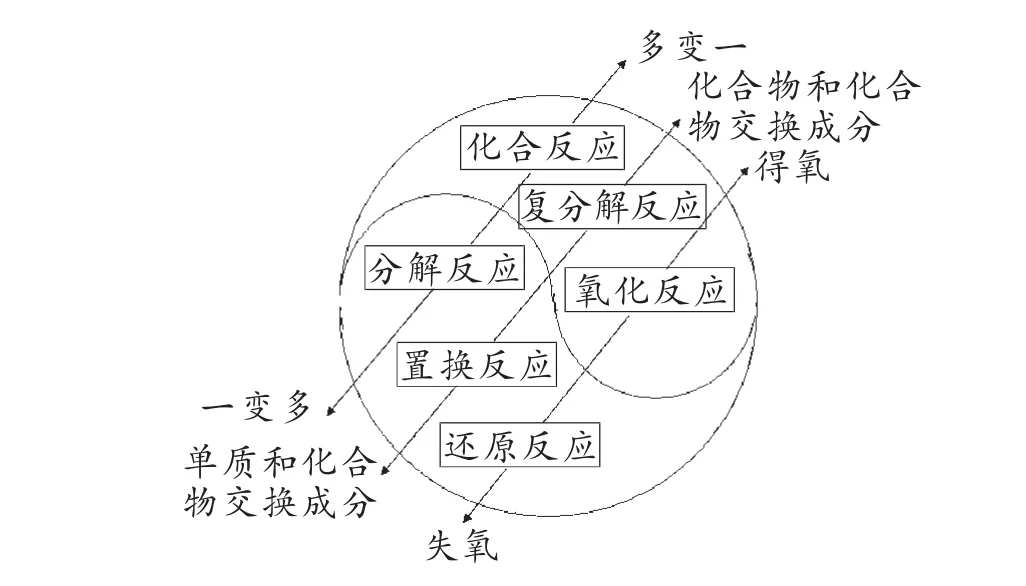

4.化学反应观(见图4)

初中化学反应有四种基本反应类型,根据反应物和生成物的数量分为对应的化合反应和分解反应,化合反应是“多变一”,分解反应是“一变多”;根据反应物和生成物的类型分为对应的置换反应和复分解反应,置换反应是单质和化合物的成分交换,复分解反应是化合物和化合物的成分交换。根据太极图的对应关系,化合反应宏观是多种物质生成一种物质,微观对应的是多种分子结合成一种分子;置换反应宏观是单质和化合物之间交换成分,微观是同种原子构成的分子和不同原子构成的分子之间交换原子。

图4 初中化学化学反应观

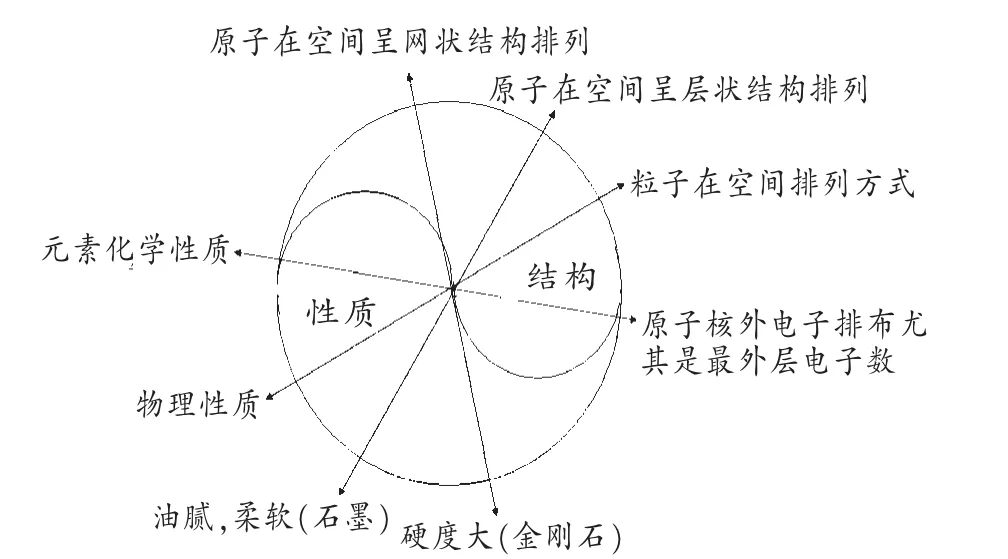

5.结构性质观(见图5)

图5 初中化学结构性质观

初中化学强调培养学生的“结构决定性质”意识,物质的结构不同决定了物质有着不同的性质。宏观上物质化学性质活泼还是稳定,在粒子的微观结构上也能找到对应的原因。

例如氯原子核外电子排布中最外层7个电子,容易在化学反应中得到1个电子,所以氯元素化学性质活泼。碳原子核外电子排布中最外层4个电子,要想形成稳定的最外层8电子稳定结构,必须得到或者失去4个电子,这个难度较大,所以碳原子索性“原地不动”,宏观上表现为化学性质稳定。

链状结构的高分子材料可以反复加工,具有热塑性;有些网状结构的高分子材料一经加工成型就不会受热熔化,具有热固性。

再如金刚石和石墨都是碳原子构成的物质,但是金刚石硬度极大,是天然存在最坚硬的物质,石墨质软滑腻,可以做润滑剂,宏观上物理性质差异如此之大,从微观粒子在空间的排列方式也可以找到原因,金刚石中碳原子通过正四面体结构排列成网状,所以坚硬,石墨中碳原子以层状的方式排列,层与层之间容易滑动,所以石墨滑腻。

以上是作者对利用太极图作为工具进行化学基本概念和基本理论教学的初步研究,希望能引起更多老师对太极与化学的关注。我国是有着五千年灿烂文明和悠久历史的古国,有着博大精深的哲学思想,古人的学习经验对我们今天的学习仍然有着重要的指导意义,也希望通过我们的研究与挖掘,让这些古老的哲学思想历久弥新,重新散发出智慧的光芒,为化学教学研究提供新的思路和增长点。

[1] 发现反中子[J].科学通报,1957,(01)

[2] 吕海洋.实测反中子的质量[J].大自然探索,1988,(01)

[3] 吴济民 .τ轻子物理[J].现代物理知识,1996,(05)

[4] 朱银峰,吴维越.反质子和离子加速器收集环的超导二极磁体设计 [J] .NUCLEAR FUSION AND PLASMA PHYSICS,2008,28(2)