基于修正的Kerisel法桩基负摩阻力计算研究

李 强,戴少雄,赵传亮

(天津市市政工程设计研究院,天津市 300051)

1 概述

桩基础作为一种深基础,其作用是将上部结构荷载通过桩身传递到地基深部强度较高、压缩性较小的岩(土)层上,从而提供更高的承载能力并减小基础整体沉降和不均匀沉降。由于桩基础具有承载力高、稳定性好、沉降变形小及抗震性强等优点,很早就被人类所认识和利用,是人类历史上最早使用的深基础之一。但在上世纪三十年代,荷兰沿海一些采用桩基础的建筑物出现了因沉降原因导致开裂而无法使用的情况。尽管有些桩的设计承载力高出实际使用荷载的若干倍,但这种情况还是发生了。这引起了太沙基(K.Terzaghi)和佩克(R.B.Peck)等人的重视。在经过细致分析的基础上,他们第一次提出了桩基的负摩阻力和中性点等概念,并做了相关方面的研究。

桩侧负摩阻力产生的下拉力作用在桩上,将可能造成桩端地基的屈服或破坏、桩身破坏、上部结构物不均匀沉降等一系列工程问题。它给工程结构安全带来了严重的隐患,很多工程事故就是因为对负摩阻力考虑不够周全而导致的。目前,国内外关于桩基负摩阻力的研究主要集中在现场测试、室内模型试验和经验公式等方面,但由于桩基负摩阻力问题的复杂性,不同的研究人员得出的成果往往也相差很大,特别是利用经验公式计算下拉荷载时的结果彼此相差就更加悬殊,有的甚至将桩基与土体隔离开,根本未考虑桩-土间的相互作用,且大多数关于负摩阻力的研究都是针对端承桩,而软土地区常采用的摩擦桩的桩侧负摩阻力研究往往被忽略。国内外对桩基负摩阻力的研究尚不成熟且远未达到满足工程实际需要的程度。因此,研究桩基负摩阻力性状、探讨负摩阻力的理论机理和寻找降低负摩阻力对桩基影响的新桩型,具有一定的学术价值和明显的经济效益。

2 负摩阻力发生的机理与特性

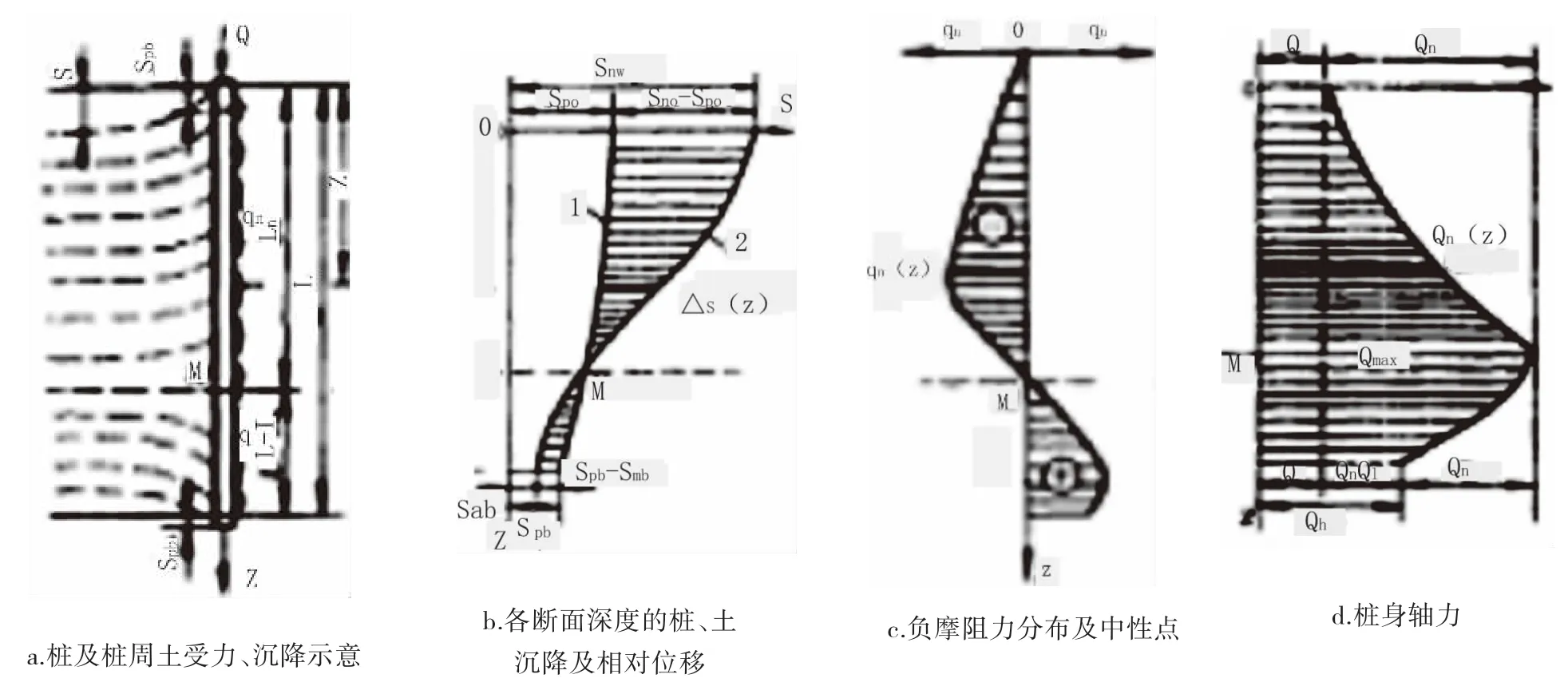

桩-土间的相对位移是引起桩基负摩阻力的直接原因。在软弱可压缩土层上修建桩基础,当桩穿过该软弱可压缩土层时,由于地面上有较大的竖向荷载作用,或因地下水位的下降,土层属欠固结状态而引起桩侧软弱土层压缩下沉,当桩侧土的下沉量大于桩所受荷载后的沉降量(包括桩身压缩及桩底下沉)时,则桩侧土相对于桩身向下位移,这时下沉桩侧土对桩身产生向下作用的摩阻力就称负摩阻力,见图1。

负摩阻力的发生发展过程是桩与土体的沉降相互协调的过程。图1(b)是一根支承于较硬土层的桩与其周围土体各个深度在某一时刻的下沉曲线,两条曲线在土体某一深度相交,该交点以上土的沉降大于桩的沉降,交点以下土的沉降小于桩的沉降。在交点上,土的沉降与桩的沉降相等,这个交点M即为中性点。图1(c)为桩的侧摩阻力沿桩长方向的分布曲线,中性点以上摩阻力方向向下,为负摩阻力,中性点以下摩阻力方向向上,为正摩阻力,中性点处的摩阻力为零。图1(d)为桩身轴力曲线图,桩顶处,轴力等于外荷载Q,然后由于负摩阻力的叠加,轴力随着深度增加逐渐增大,到中性点M处,轴力达到最大值,中性点以下,由于受到正摩阻力作用,桩身荷载逐渐减小。

由上述描述可知,中性点有三个明显特征:所在断面桩-土位移相等、摩阻力为零、轴力最大。

考虑负摩阻的桩基设计和普通桩基设计的不同之处,在于需要确定桩侧负摩阻引起的下拉力,为此必须确定中性点深度和桩侧摩阻力。

图1 负摩阻力分析原理图

中性点的深度与桩周土的压缩性和持力层的刚度等因素有关。当桩侧土层压缩变形大,桩端以下土层坚硬,桩的下沉量小时,中性点位置就会下移。此外,由于桩侧土层及桩端以下土层的性质和作用的荷载不同,其变形速度会不一样,中性点位置随着时间也会有变化。要精确地计算出中性点位置是非常麻烦和困难的。

3 确定桩侧负摩阻力的方法

目前计算桩基负摩阻力的方法通常有以下四种:

(1)根据土的种类(或土的强度)确定桩基单位负摩阻力法;

(2)根据桩的类型确定桩基单位负摩阻力法;

(3)弹性理论分析法,即根据桩身截面位移与相邻土层位移相等建立线性方程组求解桩身负摩阻力分布;

(4)极限分析法,此方法是根据总应力法或有效应力法派生出的一系列简化算法。

其中方法(1)和(2)是纯经验性的,精度较差,方法(3)适用于固结性土和胀缩性土,方法(4)是目前计算桩基负摩阻力最常见的方法之一。

有效应力法主要考虑孔隙水压力消散、有效垂直应力、有效内摩擦角、土体的侧压力系数、塑性指数等因素对桩基负摩阻力的影响。有效应力法着重考虑了孔隙水压力消散引起土体沉降从而产生表面负摩阻力,根据Biot固结理论可以得出表面负摩阻力随时间的发展规律。

我国《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)、美国相关规范和日本建筑基础构造设计规准等多项规范中都建议采用有效应力法来计算桩基负摩阻力值并推荐了确定中性点位置的经验方法。日本建筑基础构造设计规准采用的中性点估算方法比我国规范建议的估算方法相对更完善,可以考虑更多因素对中性点位置的影响,不过这种方法参数繁多导致在参数选取上存在一定误差。

总应力法主要考虑土的不排水抗剪强度、贯入击数、侧向土压力、无侧限抗压强度、静力触探头阻力等因素对桩基负摩阻力的影响,这些参数通过实验手段较易得到,同时总应力方法具有简单明了、易于估算的特点。特别是在没有现场试验条件的地区的工程建设中能得到广泛的应用。

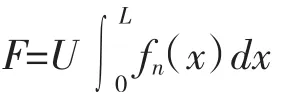

陆明生[1]在研究Kerisel总应力方法的基础上,提出了修正的Kerisel法,建议估算作用于单桩的下拉荷载采用如下经验公式:

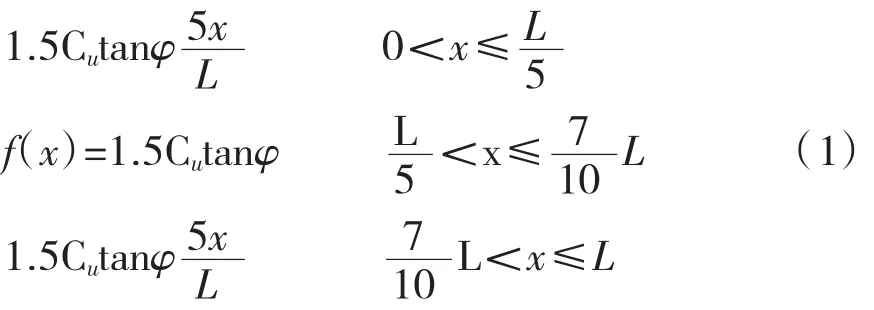

端承桩

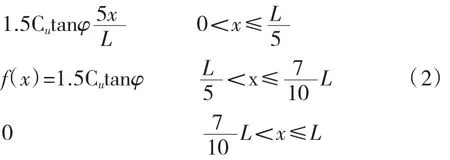

摩擦桩

总负摩阻F由fn在桩长方向上积分得到:

对于均质土层,上面的公式可以简化为:

式中:Cu和φ分别为土的不排水抗剪强度和内摩擦角;L为埋入土内的桩长;fn(x)为桩身表面随深度而变化的单位负摩阻力;F为作用于桩身的总负摩阻。

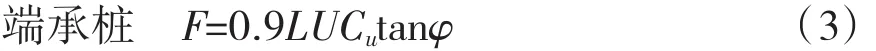

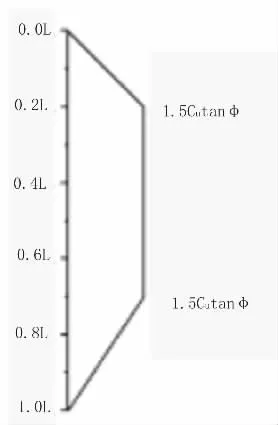

从式(1)和式(2)以及图2、图3里不难看出,在桩端部分以及靠近地面的桩顶部分单位负摩阻力较小。这是因为桩端附近土体与桩之间的相对位移较小,而靠近地面部分,桩顶虽然与土层之间的相对位移较大,但由于桩-土相对位移过大,土体结构遭到破坏,剪切力反而会降低到某一固定值,并非桩-土相对位移越大,负表面摩擦力也越大。

图2 端承桩桩侧单位负摩阻力分布示意图

图3 摩擦桩桩侧单位负摩阻力分布示意图

王云球[2]在实验室里根据几何相似条件对摩擦桩和端承桩的负摩阻力分别进行了模拟试验结果也表明:对于摩擦桩单位负摩阻力沿桩身的分布在(0.65~0.75)L处出现了中性点。摩擦桩的中性点位置多在0.67L处,且随着时间的推移,中性点的位置基本稳定,中性点位置也不随超载的变化而变化。摩擦桩和端承桩的单位负摩阻力在地面以下约L/5左右处达到最大。端承桩沿桩长范围均承受负摩阻力,在地面下20~50 cm处单位负摩阻力达到最大,在地面以下约0.7L左右处单位负摩阻力开始显著减小。端承桩不存在中性点,或中性点位置将降到桩底端。该试验结论与上文提出的修正的Kerisel法是一致的。

4 修正的Kerisel法验证

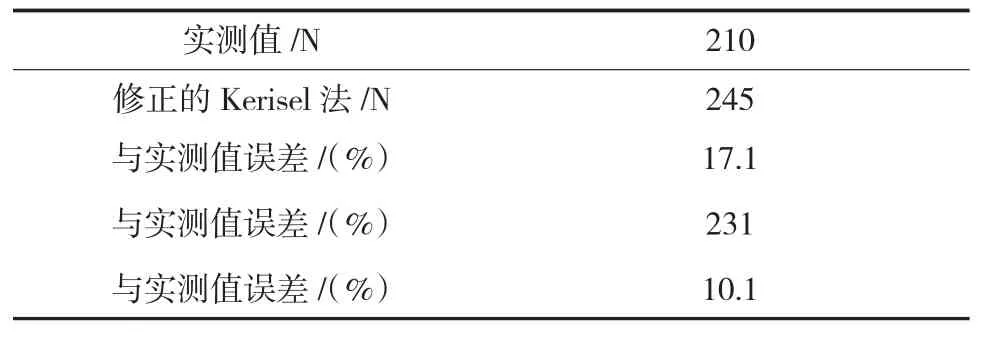

分别利用修正的Kerisel法和《公路桥涵地基与基础设计规范》[3]第5.3.2条公式(以下简称规范公式),对孔纲强[4]学位论文中的试验桩计算桩侧负摩阻力,并对计算结果进行比较。该试验桩基本情况如下:桩径41 mm,桩长1 000 mm,其中桩身外露300 mm,黏土层中(软弱层,经土工试验得Cu=7 kPa,φ=19.1°)桩长 700 mm,桩基持力层位于粉土层上(经土工试验得Cu=16.1 kPa,φ=33.9°),桩基类型为端承型。经计算,得到表1中的结果。

表1 理论计算值与实测值对比表

5 结语

通过对桩侧负摩阻力计算方法的分析,得出如下结论:

(1)修正的Kerisel法是基于总应力法得到的经验公式,该公式具有形式简单明了,在实际工程中参数易于得到的优点。

(2)从上面的算例可以看出,利用修正的Kerisel法计算桩基负摩阻力是切实可行的,与量测到的负摩阻力相比是可以接受的。

(3)修正的Kerisel法是属于极限分析法的一种,而极限分析法又仅适用于桩-土相对位移较小的情况,计算所得结果往往偏大,计算涉及的中性点位置等重要参数往往需采用经验方法确定等局限性。同时利用极限分析法计算所得的桩侧负摩阻力是负摩阻力的极限值,因此往往结果偏于保守。

(4)由于砂性土无法得到不排水抗剪强度值和内摩擦角,所以修正的Kerisel法不适用于砂性土层。

[1]陆明生.桩基表面负摩擦力的试验研究及经验公式[J].水运工程,1997(5).

[2]王云球.湛江港一区南二期工程桩基负摩擦力模型试验报告[R].河海大学,1996.

[3]JTG D63-2007,公路桥涵地基与基础设计规范[S].北京:人民交通出版社,2007

[4]孔纲强.群桩负摩阻力特性研究[D].大连:大连理工大学,2009.