苗族旅游村寨村落文化景观变迁研究

——以贝江景区的沟滩屯为例*

吴忠军,吴少峰

(桂林理工大学旅游学院,广西桂林541004)

依托桂林这个巨大的旅游集散地,桂北民族村寨的文化景观资源得到了不同程度的开发,在给当地经济和生活带来改善的同时,也加速了村寨传统文化景观的变迁。在这个进程中,旅游是成为传统文化和现代文明冲突中的催化剂,还是促进了文化间的融合和发展?现代文明是否对传统文明进行着肆意冲击和渗透,而在传统文明的包容度和承受极限下,两者的调适度在哪里?当地的文化景观是否由于旅游的发展开始丧失其地域的独特性,文化的独特性是否被冲淡?

一、研究现状和研究目的

自20世纪20年代美国学者Sauer将景观的概念引入以来,对文化景观起源与变迁的研究就成为学者们关注的焦点。Sauer认为:“文化景观是由特定的文化族群在自然景观中创建的样式,文化是动因,自然地域是载体,文化景观则是呈现的结果。”[1]国外在研究村寨文化景观方面,从研究观点和研究方法来看,其研究内容主要集中在社会重构和演变研究、构成要素及其影响研究、结构和功能研究、保护和规划研究四个方面。如Sylvain Paquette和 Ge'rald Domon通过对魁北克南部定居演化的细致分析,尝试解释社会重构和景观演变的关系[2];Mahito Kamada等研究日本西部村庄文化因素对山区农业景观的影响[3];Alejandro J.Rescia等(2008)分析45年来西班牙北部皮科斯日欧洲地区的农村山区景观空间结构的改变[4];Oliver Bender等(2005)提出在文化景观变迁中关于规划成果和自然保护的宝贵关系[5]。国内对村寨文化景观的研究起步较晚,主要集中在村寨文化景观要素特点、景观演化及机理、文化感知和保护与规划方面。而学术界对桂北文化景观旅游影响研究成果则较少,主要分为定性和定量两部分。定性研究方面有伍锦昌(2005)以龙胜平安寨为例研究民族文化变迁[6],对桂北龙脊梯田景区所造成的社会文化变迁动因的分析[7]等;定量研究方面有运用人工神经网络理论技术及方法对侗族村寨歌舞文化的研究[8]。

本文以广西融水贝江景区的勾滩作为个案分析,从居民感知视觉,运用因子分析探讨勾滩苗族村寨文化景观变迁具体发生在哪些方面,并从社会学角度思考研究地村寨文化景观变迁程度和旅游发展进程之间的相互影响。

二、研究区概况和研究方法

(一)研究区概况

沟滩苗寨是广西融水县贝江景区的自然屯,隶属于广西壮族自治区柳州市融水县新安乡,距桂林158公里,距县城1.2公里。截至2011年6月,沟滩共有78户,339人,其中全屯大部分苗族为半山苗,还有一小部分迁徙过来的汉族。整个自然屯耕面积为143亩,其中水田50亩,旱地93亩。在旅游未开发之前,沟滩主要从事的是自给自足的农业和手工业,主要经济来源依靠竹、木收入。1991年开发旅游,村民通过民族舞蹈表演、餐饮、卖手工艺品等各种形式开展旅游经营活动。近年来,勾滩年均旅游总收入约100多万元。

沟滩处于相对封闭的地理环境,到2010年7月为止,依然没有道路通入该屯,居民依然依靠自古以来的方式划船从贝江进出,而游客也是从码头下来乘坐游船或者偶尔搭乘村民的船只进出。该自然屯是独特的民族旅游地类型,虽然旅游发展到现在将近20余年,已经处在一个旅游发展的中期变迁态势上,虽然由于其相对封闭的环境,它无法像同处在贝江景区的长赖一样快速地获得大量的旅游效益,但是它的原生态社区和文化景观却也已经出现了变化,只是比其他旅游地的变化要缓慢。就旅游产品来说,它有点像过度开发时在时髦一时过后的遗留品,虽不再恢复曾经旅游的黄金期,但是也如小家碧玉,适合不再大刀阔斧的建设,却能更进一步规范化,这也在某种程度上弥补了文化景观变迁研究里中期变迁的现实案例考察地的缺陷。本文选取其进行文化景观变迁的研究,具有一定的典型性和代表性。

(二)测量指标

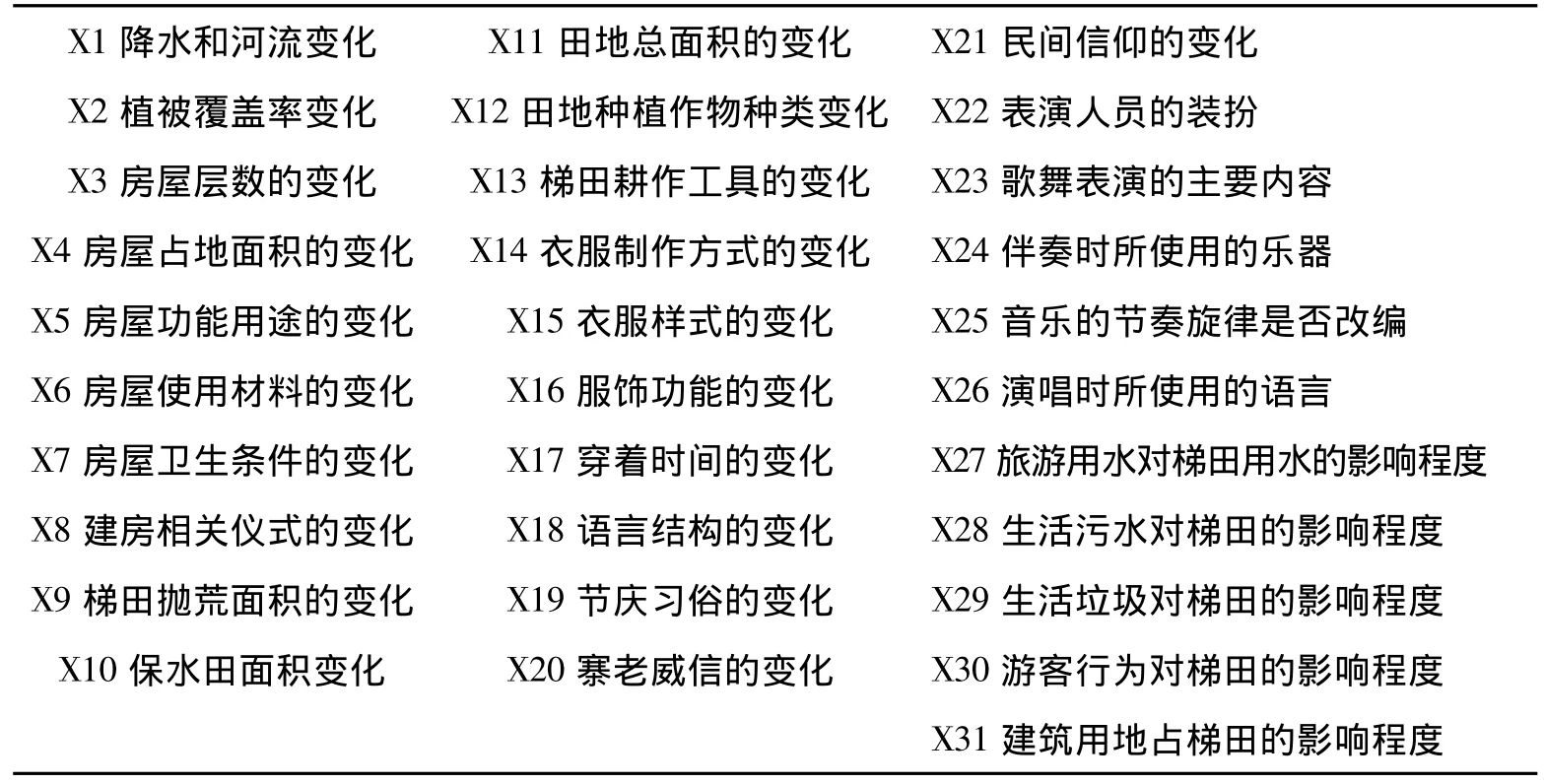

论文中文化景观的变迁的测量指标在通过文献研究和专家意见的指导下,综合了前期梯田文化景观研究[9]、中国乡村景观评价的指标体系[10]、传统聚落景观评价[11]和古村落的演化机理[12]等对村寨旅游文化景观变迁因素的调查,最终形成自然、聚落建筑、梯田、服饰、制度精神、歌舞表演、影响程度31个测量指标体系(表1)。问卷采用Likert五级量分法,要求被访居民对每个测量项目从“1—无变化”到“5—变化很大”来进行打分,分值越高则说明旅游对研究地文化景观变迁的影响程度越大。

表1 文化景观的指标测量体系

(三)数据来源

论文调查的方式主要有问卷调查法、“一对一”的深度访谈、观察法等。研究者于2011年6月和7月两次在广西柳州市融水县沟滩屯进行调查和补充调查。为了保证调查的真实有效,采取实地问卷调查,现场填写、现场回收;在深度访谈中,采取以2人为一组的问卷调查小组对当地建筑工匠、旅游经营能手、村干部、寨老进行访谈,平均单份访谈时间在60分钟以上。共发放问卷100份,回收100份,其中有效问卷率为96%。

(四)数据处理

1.受访者基本情况

论文主要从性别、年龄、学历、本地居住时间、家庭旅游经营情况及意愿、家庭主要收入来源和年收入来考察旅游地社区居民情况。本次调研样本男女比例基本相当,样本的年龄层次除了15岁以下的占2.1%外,其他的在各年龄段都分布得比较平均,表明问卷发放的稳定性较高。被访居民受教育程度以初中以下的最多,占82%,说明在当地教育水平依然不高。从家庭旅游经营情况及意愿来看,将近半数的被访居民已经从事旅游经营活动,20.8%的居民并不打算经营旅游活动。被访居民家庭年收入93.4%集中在1万元以下,主要收入来源于务农和外出务工,旅游收入所占比例为12.5%。从整体来看基本符合正态分布,因此本研究调研样本抽取比较合适。

2.数据信度和效度分析

本研究首先进行样本的信度与效度检验,对感知价值维度上测量指标进行可靠性度量分析,效度检验方法采用KMO和Bartlett球度检验。整体样本数Cronbach's Alpha信度值达到了0.917,表明研究数据的信度是可靠的。Bartlett球度检验统计量Sig<0.01,检验的P值接近0,表明31个变量之间有较强的相关关系;而样本KMO值为0.770,大于0.7,说明考虑的31个文化景观变迁因子适合因子分析。

三、民族村寨文化景观变迁分析

村寨文化景观作为人们为满足某种需要而对自然施加影响的结果,它既包括村落(聚落)、道路、服饰、饮食等物质形态,也包括宗教信仰、思想意识、政治制度等不可视的非物质元素。

(一)勾滩苗族村寨文化景观的各景观因子演变情况

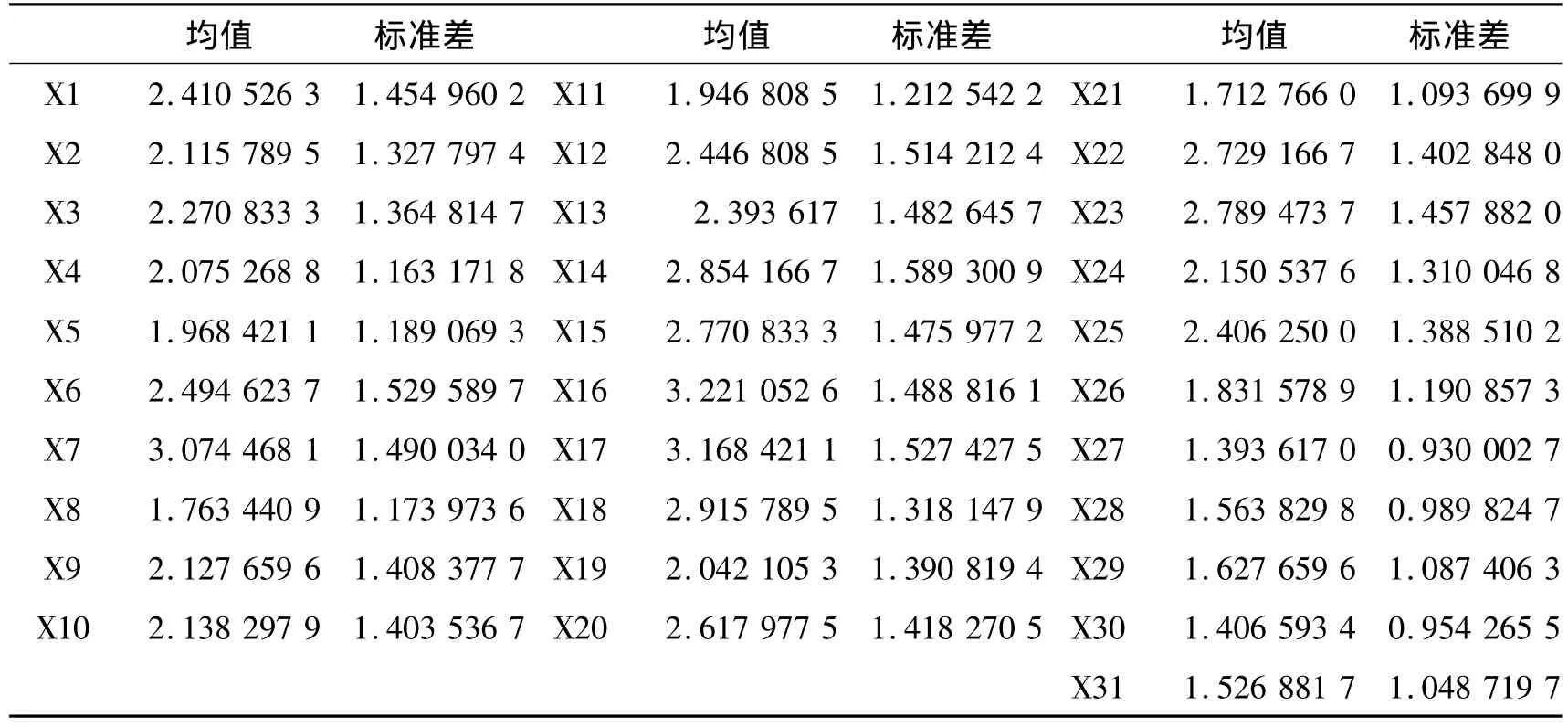

文化景观的变迁不仅来源于自然中自趋性的变化,也来源于在间接或直接的社会信息、意识的影响下,作为景观当地文化一部分的居民的思想、观念的变化所带来的文化景观的改变。自然与人文引导源在同时作用与反作用的互相推动与促进中随着旅游开发的发展使得民族村寨的文化景观发生改变。在问卷调查中,村民对所提到的勾滩苗寨文化景观变迁的程度感知不一,对于不同的景观的变迁程度的感知程度也存在不同程度的差别。勾滩苗寨文化景观变迁因子的描述性统计具体如表2所示。

表2 文化景观变迁因子变化的描述性统计

可以看到,勾滩苗寨的文化变迁确实趋于变迁的中间状态,数据统计中居民感知变化并没有出现突兀的变迁,总的变迁平均分布指数均止于“变化一般”的状态,大多数总体变化水平较小,可是每一个考察的指标却也相对应的发生了一定的变化。

(二)勾滩苗族村寨文化景观演变的因子分析

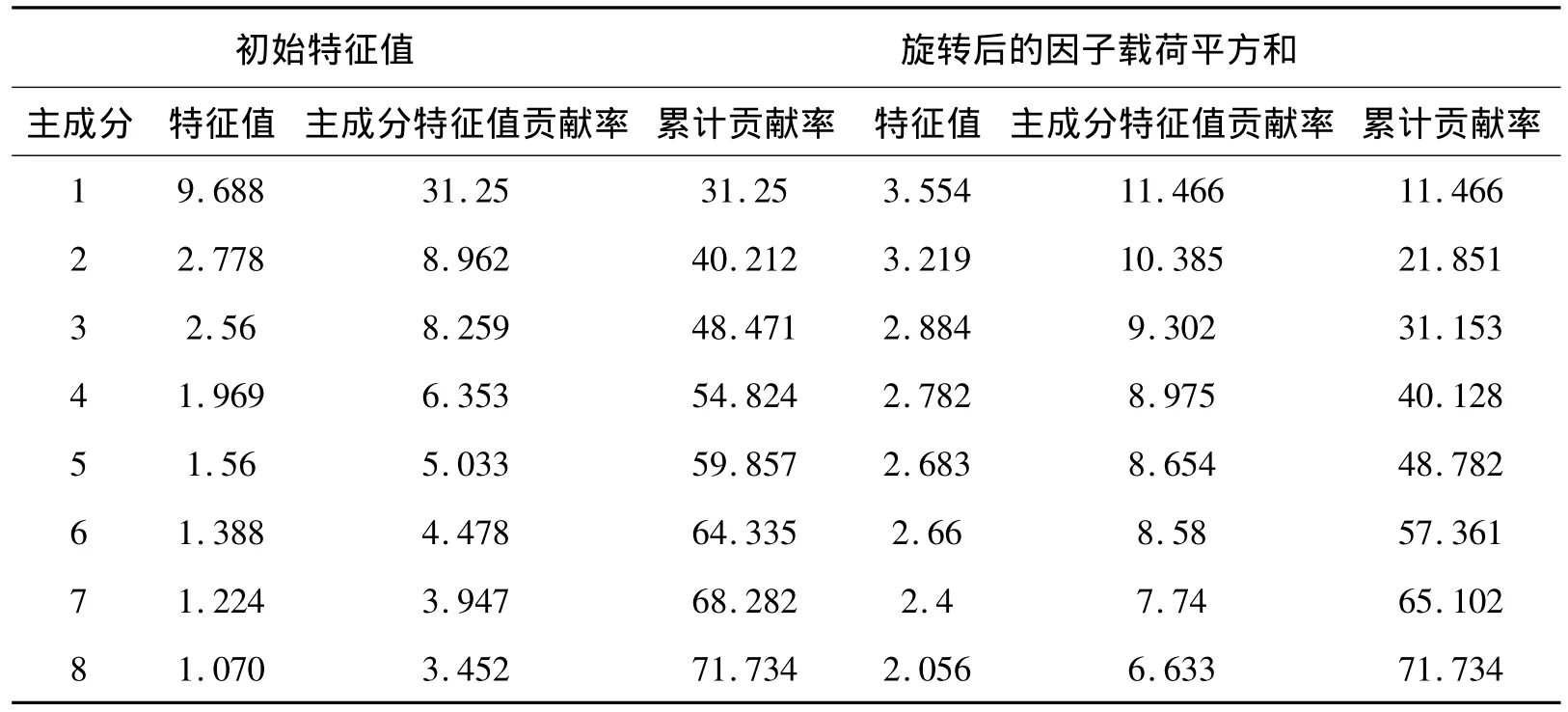

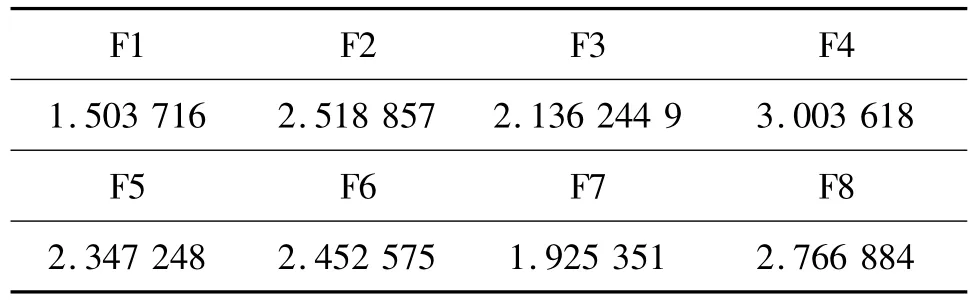

为了对勾滩苗族村落文化景观演变的所有因子进行总结分析,寻求苗寨村落文化景观变迁的程度以及主要发生变化的具体方面,本部分采用SPSS.17软件,通过主成分分析法,并利用正交旋转法(Varimax)来解释所得文化景观变迁的因子,从而建立评价勾滩苗寨文化景观变迁的评价体系。通过总方差解释表(表3)可知,前8个因子的特征值大于1,因此,选择8个因子作为主因子就能够包含原始变量71.734%以上的信息,表明因子分析的效果比较理想。

表3 总方差解释表(部分)

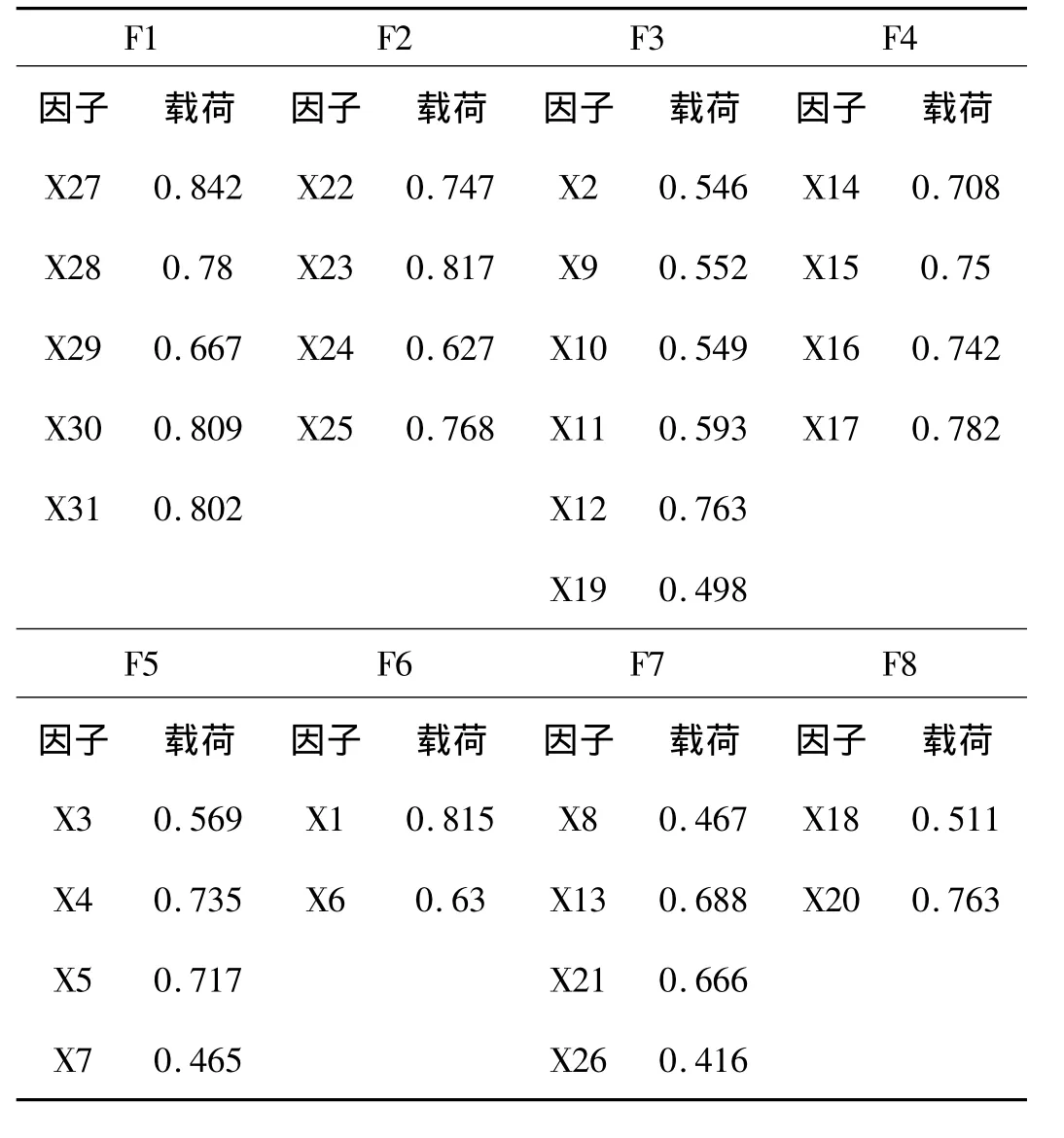

然后,为了进一步对上述8个因子进行解释,根据正交旋转法(Varimax)得到旋转后的因子载荷矩阵,表4描述了原始的31个变量与8个因子的关系。其中,将原始变量标准化后的 X1可以表达如下:

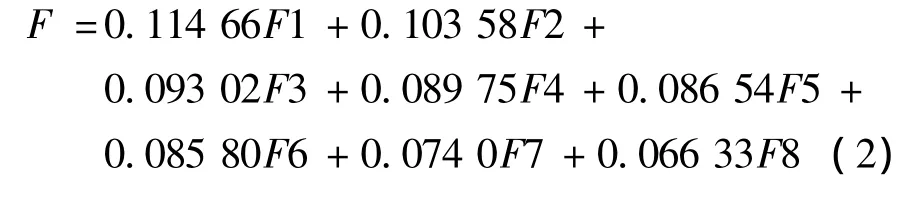

其余的30个原始变量标准化后的表达式的获取方法与上述类似,此处就不一一列举。而文化景观变迁程度则以主因子的贡献率作为权重来进行计算,因此,综合文化景观变迁程度可以表示为:

一般认为,绝对值大于0.4的因子载荷是显著的,因此,表4中仅保留了因子负载大于0.4的数值。由表4的旋转后的因子解释矩阵可以看到,解释矩阵经过定量分析对文化景观的变迁进行了分类。可以看到,公因子 F1(X27、X28、X29、X30和X31)主要集中在旅游的发展对梯田景观的影响上。可以理解为由于旅游的发展、游客量的增多、公共设施的局限,可能不可避免地为村寨的生活带来一些负面影响,因此,可以将其命名为旅游负面影响因素。公共因子 F2(X22、X23、X24和X25)代表了旅游发展中村寨本地的民族习俗中音乐文化景观变迁,将其命名为民俗音乐因素。

表4 旋转后的因子解释矩阵(整理后)

公因子 F3(X2、X9、X10、X11、X12和 X19)描述了环境与梯田方面的感知评价,可以将其命名为梯田环境因素。从F3也可以看出,苗族的节庆习俗的变化和田地的耕作的变化有着重要的关联,这和苗族节日本身的起源和发展也是相一致的,各民族节日的发展在其起源之初更多的来源于对收成的祭祀和对收获的庆祝。F4(X14、X15、X16和X17)解释了随着时代的变化以及旅游的发展条件下,村寨中古老服饰的制作样式、功能和穿着的时间是否随之变化,将其命名为服饰文化因素。F5(X3、X4、X5和X7)则描述了村寨中的建筑随着旅游的发展其文化景观是否发生了变迁,可将其命名为聚落建筑因素。

F6(X1和X6)可以看作是自然方面的变化,而房屋使用材料也是和降水等自然条件息息相关的,因此可将其命名为自然文化因素。F7(X8、X13、X21和X26)中,建房相关仪式的变化和民间信仰的变化可以理解为信仰方面的因素,而梯田耕作工具的变化以及演唱时所使用的语言则是民俗相关的因素,因此,可以将其命名为民俗信仰因素。F8(X18和X20),描述的主要是由于受到一些外来的不同族群中主体文化的影响,造成旅游地文化景观的一些感知变迁,可将其命名为外来文化影响因素。

至此,勾滩苗寨文化景观变迁评价体系可以总结如下:旅游负面影响因素(F1)、民俗音乐因素(F2)、梯田环境因素(F3)、服饰文化因素(F4)、聚落建筑因素(F5)、自然文化因素(F6)、民俗信仰因素(F7)和外来文化影响因素(F8)。勾滩苗族文化景观变迁程度每一个标准化后的原始变量可以通过公式1系列与使用因子分析得出的因子的线性关系进行计算,而综合文化景观变迁竞争力则可以通过公式2来进行计算。

(三)居民对各文化景观变迁的感知程度

在通过因子分析得出勾滩苗寨文化景观变迁体系后,为了定义居民对各景观变迁程度的感知,我们通过对各分因子的变迁度均值进行加权平均值来测量,其具体公式如下:XN=(X1+X2+…Xn)/n,各主因子具体变迁程度如表5所示。

表5 勾滩苗寨文化景观变迁体系下各景观变迁测度

在勾滩苗寨的居民感知程度上,认为变迁程度最大的是服饰文化因素(F4)和外来文化影响因素(F8),这与访谈结果相一致,其中服饰文化是物质文化的变迁,而外来文化影响因素则是非物质要素的变迁。访谈中,村民认为服饰发生较大变化更多是由于游客的到来。村中除一些老年人,年轻的村民更愿意穿着跟随外界的服饰而非自己的传统服饰,他们认为非传统服饰更方便也更具有社会融入感。但是由于旅游发展,青年们有时也愿意穿着传统服饰,因为可以更好地吸引游客或者参加表演。由于穿着目的的不同,所以穿着时间也不再局限于婚嫁和节庆。受到外部主体文化的影响较深的是语言结构和寨老威信,较之传统苗寨,勾滩地理位置偏僻,与外界交流少,村寨内部的语言更多的仅以苗语为主,连移民到此的外地汉族也通晓本地苗语。但在与外界交流的增强和政府教育力度的增大后,勾滩苗寨目前除七八十岁年纪较长的老人外,不仅都能使用本民族的语言,也能用汉语与外界进行各项生活事务交流,有些人还能讲几句简单的英文。而在勾滩,不像其他苗寨所有事务都由寨老主持,作为由半山苗和汉族共生的移民村寨,它最早是没有寨老的,村中的第一个寨老则完全是因为旅游开发,由村民推选出歌舞表演中最擅长吹葫芦笙的芦笙队队长担当。

其次,民俗音乐因素(F2)、梯田环境因素(F3)、聚落建筑因素(F5)和自然文化因素(F6)也发生了一定程度的变化。勾滩的民俗音乐继承了传统的苗族音乐,但是却在传统上有所发展。整套苗族六管芦笙,包括高、中、低和倍低音。勾滩苗寨的芦笙舞集词、曲、舞为一体,包括迎宾曲、团结舞、踩脚舞、多耶舞等特色苗族舞蹈。在保留传统芦笙种类的基础上,表演队成员吸收其他苗寨中舞蹈师傅所教所授,在词曲舞蹈上进行了小的改编,但基本仍以祖辈流传下来传统的苗寨舞蹈为主。在这种变迁中,民俗音乐虽然也和民族服饰一样发生了变化,但是其根本是不一样的。民族服饰作为一种外在性的文化展示,它成长于该民族的生产生活,它的印记是其民族生活文化的表现,但当它裸露在另外族群的文化包裹下,是很容易遭受更迭的。只要其文化主体的意愿以直接或间接的方式被影响,它的改变只需要把一种服饰褪去,换上另外一种服饰,这种服饰文化的改变便完成了,而且是彻底的,它只是民族的一种形。可是民俗音乐是一个民族内在生命力与灵魂的体现,它不仅根植于生产生活,更是焕发着整个民族的神与魂。形易动神难迁。也正由于如此,所以承载着整个民族的精神图腾的民俗信仰的变迁度相对前两者就更小。

在梯田环境感知方面,村民认为变化更多的是在于旱田和水田间的变化,村中田地偶有由于居民外出务工而抛荒,大多由家中老人打理或者是请留在村中的其他村民帮种,植被覆盖面积也发生较小变化。勾滩的聚落建筑外观上至今仍为桂北地区典型的干栏木构传统建筑,由山脚到山腰平地而起,呈整体集中、局部分散的空间形态,在建筑外观上保留了传统的样式,建筑内部整体布局也并无太大改变,但是民居内部较之祖辈也发生一些小的改变。以贝江对岸有目前村中唯一特许经营的旅馆为例,经营者为当地苗族,其建筑形式仍采用传统式的木楼外形,而房屋内部设计却采用更适应于游客的标间式设计。其洗手间独立连接在传统木楼后采用传统木楼外形,但内部则是水泥建筑实质现代结构。它本身的景观形态美观度并没有遭到破坏,但居住条件则得到较大改善。目前村中正在筹建的另一家旅馆建筑也采用此类形式。究其原因,这不仅是为了更适应游客的需求,也是由于游客带来的思想、生活习俗等方面的冲击中所产生的改变,而村民自己外出务工中受到外界社会环境冲击的影响也促使他们在返回村寨中带来这些改变;而村中两三栋不和谐的水泥建筑则是由于村民对更舒适的生活的追求所致,跟木楼防火的局限性存在一定关系,虽然在一定程度上破坏了美观,但是人们追求美好生活的愿望也不至于阻止,也可以在水泥楼外贴上木板来保持美观。村中建筑也必须进一步提高消防力度。村民普遍认为房屋卫生较之祖辈条件要好一些,比如早期游客到村中做客无法接受传统民居中的茅厕,而现在的民居是在厕所方面很多做了改善。自然文化中降水和河流方面整体变化相对较小,房屋材料的使用方面则依然以传统木楼为主,也有村民会在原木上刷上透明漆,但是村民反映其美观性在使用几年后不如原木材料散发自然光泽。

而变化最小的则是旅游负面影响因素(F1)和民俗信仰因素(F7)。村民普遍认为旅游发展对勾滩的负面影响较小,村中景区内部有专人打扫,到勾滩的游客大多很有素质,他们的到来对梯田和环境的影响也较小。村民对于能和游客一起分享本民族文化也充满自豪感,游客的进入对村寨的农耕生态形式的冲击不大,种地和竹木等经济作物等自给自足的农耕形态依然是农民生活中很重要的一部分。较之同类旅游地而言,勾滩是旅游负面影响最小的一个旅游村寨。在民俗信仰方面,勾滩苗寨依然沿袭大年三十祭拜祖先的传统习俗,建房的日子、地基和风水都要请村中师公看过,不会随意动工。由于勾滩梯田依山而落,单位面积较小,地理位置不太方便,生产以及农活中使用的工具并没有太大改变,依然采用农耕为主,较少使用机械。

四、讨论和结论

根据上述研究可以看到勾滩苗寨在旅游开发过程中由于内部和外部影响,其旅游负面影响、民俗音乐、梯田环境、服饰文化、聚落建筑、自然文化、民俗信仰和外来文化影响等各方面的文化景观都发生了一定程度的变迁,因此,要想可持续地发展旅游,在保护民族文化景观中应当重视以下几个问题:

(1)做好旅游规划的编制。规划要切合当地实况,深挖地方文脉,培养文化的自我传袭能力,加强对民族文化、习俗等隐性的、不可再生的文化景观的保护,强调文化个性,保持地方特色。文化对感知产生影响,感知方式和感知过程的变化同时也引起规划方法和特定景观价值的变化[13],所以居民应当参与规划的前期展望,拥有更多的话语权,规划的编制也应该更重视居民对自身文化环境的看法。

(2)加强旅游地居民的文化自觉观念。村寨文化景观的开发会促进旅游地的经济发展,在面对旅游发展对当地传统文化的冲击时,要加强对居民的思想教育、引导和宣传,提高本民族的民族认同感,增强文化自豪感和自信心。在旅游带来经济效应的同时,要结合当地实际情况,合理引导本地居民对旅游开发所带来的经济预期,形成良好的旅游服务氛围,并保证居民以主体身份参与旅游发展并分享成果。

(3)不能谋短利舍长益。在旅游开发过程中,不能以牺牲传统文化为代价来谋取短期利益。旅游是文化性很强的经济行为,文化景观发展要引进市场机制,才能很好地运作。可是在发展的利益最大化过程中,绝对不能忽视对传统文化的保护,只有完整的原生态的文化景观被保存下来,才有可能更长久地开发更多的文化景观资源为旅游业发展所用,否则的话则只能是“无水之源、无木之本”。

但是保护也绝不是阻止其变迁,保护和创新永远是同步的。在条件允许的背景下,也应鼓励实现传统与现代、本族与异族文化景观的大融合与发展,不应一律排斥,也不应是全盘吸纳。应当建立合理的、融合的多元结构,要求文化形式上的传统化和思想体制上的现代化相融合,对古、今、中、外的文化景观采取“去其糟粕、取其精华”,以弱化旅游开发中产生的劣势影响,而加强其优势部分。

[1]Sauer C.The Morphology of Landscape[J].University of California Publications in Geography,1925,2(2):19-54.

[2]Sylvain Paquette,Ge'rald Domon.Trends in rural landscape development and sociodemographic recomposition in southern Quebec(Canada)[J].Landscape and Urban Planning,2001,55:215-238.

[3]Mahito Kamada,Nobukazu Nakagoshi.Influence of cultural factors on landscapes of mountainous farm villages in western Japan[J].Landscape and Urban Planning,1997,37:85-90.

[4] Alejandro J.Rescia,Anna Pons,Irene Lomba,etal.Reformulating the social–ecological system in a cultural rural mountain landscape in the Picos de Europa region(northern Spain)[J].Landscape and Urban Planning,2008,88:23-33.

[5] Oliver Bender,Hans Juergen Boehmer,Doreen Jens,etal.Using GIS to analyse long-term cultural landscape change in Southern Germany[J].Landscape and Urban Planning ,2005,70:111-125.

[6]伍锦昌.旅游开发与民族文化变迁——以广西龙胜各族自治县龙脊平安寨为个案[D].桂林:广西师范大学,2005.

[7]吴忠军,张瑾.旅游业发展对山地少数民族村寨文化遗产保护的影响——以广西龙脊梯田景区为例[J].经济地理,2008,28(5):891-896.

[8]吴忠军,周密.基于人工神经网络的侗族旅游村寨歌舞变化定量研究[J].旅游论坛,2009(1):146-150.

[9]角媛梅,程国栋,肖笃宁.哈尼梯田文化景观及其保护研究[J].地理研究,2002(11):734-740.

[10]刘滨谊.论中国乡村景观评价的理论基础与指标体系[J].中国园林,2002(5):76-79.

[11]赵祖群.中国传统聚落景观评价案例与模式[J].重庆大学学报,2005(11):18-22.

[12]陆林,凌善金,焦华富,杨兴柱.徽州古村落的演化过程及其机理[J].地理研究,2004(9):686-693.

[13]角媛梅,肖笃宁,郭明.景观与景观生态学的综合研究[J].地理与地理信息科学,2003,19(1):91-95.