剖宫产手术切口感染32例临床分析

李 楠

岳阳市妇幼保健院妇产科,湖南岳阳 414000

现阶段,由于多种因素特别是各种心理和社会因素的参与,剖宫产率逐年上升,伴随的常见并发症如麻醉意外、出血、切口感染困扰着广大医务人员。在这些并发症中,切口感染占据着重要地位。本研究通过回顾性调查2988例产妇病例,剖析了剖宫产手术切口感染的危险因素,总结了防治对策。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院2009年1月—2013年1月行剖宫产术的2988例产妇,平均年龄(26.6±3.2)岁,平均孕周(38.2±0.8)周,其中初产妇1886例,经产妇1102例,其中发生术后切口感染32例。剖宫产术前排除感染存在,医院感染发生时间多在术后3~4 d,最迟于术后7~8 d。医院感染按卫生部《医院感染诊断标准》诊断[1]。

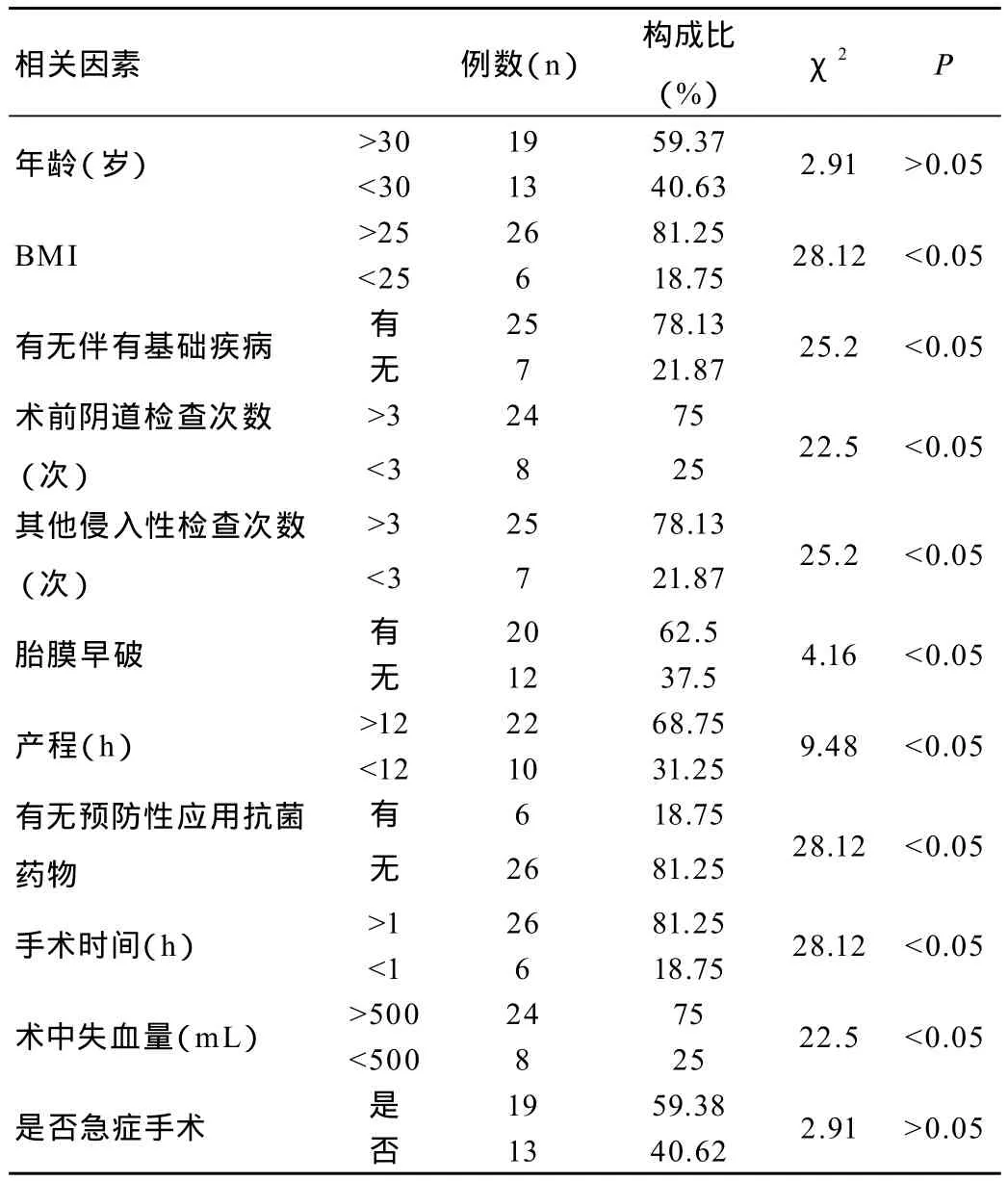

表1 32例剖宫产术后感染患者相关因素构成比(%)

1.2 调查方法

回顾性调查2988例。自行设计调查表,调查表的内容设计依据国内外文献提出的可能的术前高危因素[2],主要内容包括患者的年龄、BMI、产程、是否伴有基础疾病、术前阴道检查次数、其他侵入性检查次数、胎膜早破、是否预防性应用抗菌药物、手术时间、术中失血量、是否急症手术。切口感染部位连续3次取分泌物作细菌培养+药敏试验。

1.3 统计处理

采用SPSS 17.0统计软件包进行统计处理,计数资料采用χ2检验进行处理。以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 感染率

2988例产妇中并发感染32例 感染率为1.07%。

2.2 感染因素构成比

32例发生感染患者的感染因素分布见表1。

3 讨论

与其他腹壁切口类似,剖宫产手术切口的愈合过程亦会经历渗出、细胞增殖和组织再成形三个阶段[3]。尽管因为手术方法的改善和麻醉水平的提高,使得多数创口愈合良好,但由于许多危险因素的参与,仍有极少创口出现切口感染、脂肪液化,严重者甚至切口裂开等[4]。切口感染发生后轻则导致切口愈合困难,重则导致多种并发症发生,如宫腔感染、败血症、晚期产后大出血等,严重者甚至危及生命。国内外有学者研究认为,影响剖宫产手术切口愈合的危险因素主要有年龄、BMI、是否伴有基础疾病、术前阴道检查次数、侵入性检查次数、胎膜早破、产程、预防性应用抗菌药物、手术时间、术中失血量、急症手术。这间接指导临床一线工作者应认真分析以上各因素,消除或降低相关危险因素,采取有效措施,降低剖宫产手术切口感染发生率。

本研究发现,2988例产妇发生切口感染32例,与国内多家医院报告结论一致,这说明在目前的常规诊疗流程中切口感染率已降至一较低水平,已进入瓶颈期。从发生感染的32例逐一分析进一步发现高BMI、伴随糖尿病或其他基础疾病、术前阴道检查次数>3次、侵入性检查次数>3次、存在胎膜早破、产程>12 h、未预防性应用抗菌药物、手术时间>1 h、术中失血量>500 mL的产妇占较大比重,据统计学分析,认为切口感染与以上因素存在强相关性。而年龄>30岁、急症手术的产妇虽然所占超50%,但相关性不强。

有学者指出产妇BMI高者皮下脂肪肥厚,术中视野欠佳,常致手术时间延长,且相对于普通产妇手术切口张力较大,缝线过多过密,易发生脂肪液化增加感染机率。手术时间过长者创面暴露时间也增加,细菌感染机率增加,且长时间手术时创面干燥又将使得机体局部免疫力降低,从而增加被感染风险[5]。另外产妇多为健康青年,生理状态下阴道和宫颈有着大量条件致病菌寄生,而国内现阶段所采用的子宫下段剖宫产的切口与阴道和宫颈极为接近,如果胎膜早破超过6 h或产程超过12 h,滞产产妇体力消耗巨大,抵抗力下降,则易发生上行性的异位的混合感染。并且剖宫产术后因为组织创伤、渗液、渗血又为细菌繁殖创造了有利条件。年龄较大及接受急诊手术的产妇尽管以上几种因素出现的几率较大,但非直接导致切口感染原因。

有学者研究证实由于女性生理结构的特殊性,阴道检查、导尿、肛查次数的增多也将导致女性尿道和生殖道的自身防御机制遭受破坏,造成菌群失调,加重感染风险。又有文献报道预防性应用抗生素,尤其是术前半小时使用抗生素,切口感染发生率最低。并提出预防性应用抗生素的关键时间段为手术切开至切口缝合的这段时间。因为创口暴露增加感染风险,所以在这一段时间内组织中持续足量的抗生素浓度是抵御细菌感染的关键[6]。

另外,伴随糖尿病或其他基础病变患者由于基础疾病的原因,常有代谢紊乱,机体防御功能降低,对病原微生物免疫应答低下,免疫反应的各阶段包括中和毒素被吞噬、细胞内杀菌作用、血清调理素和细胞免疫作用等均被抑制,从而使患者易发生切口感染。

因此我们可以试提出,进一步降低剖宫产切口感染率能否从避免或降低以上危险因素着手。故提出以下方法:①加强孕妇孕期保健指导;②减少阴道检查、导尿、肛查次数;③控制基础疾病④合理使用抗生素⑤规范的无菌操作、严谨的手术态度及熟练的手术技能。术中尽可能减少组织损伤、止血彻底、减少出血、缩短手术时间。总之,剖宫产手术切口感染与多种因素相关,且各因素之间又相互影响,应严格管理上述危险因素预防和控制切口感染。

[1] 中华人民共和国卫生部.医院感染诊断标准(试行)[S].北京:中华人民共和国卫生部,2001:100.

[2] 倪荣,贺传勇,康林.剖宫产术后感染相关因素分[J].中华医院感染学杂志,2010,20(5):656-657.

[3] 张碧藻,段元元,付宏,等.剖宫产术后子宫切口感染23例临床分析[J].海南医学,2010,21(9):77.

[4] 舒德喜,李雪莉.剖宫产切口感染原因分析与防范措施探讨[J].中国误诊学杂志,2009,9(8):1832.

[5] 黄丽娇.剖宫产术后切口感染74例临床分析[J].山东医药,2009,49(24):55.

[6] 汤泉.剖宫产术后感染因素分析研究[J].中华医院感染学杂志,2011,21(18):3870-3871.