羟氯喹和甲氨蝶呤联合治疗类风湿关节炎的临床效果分析

曾卫东

类风湿关节炎(RA)是一种以慢性侵蚀性关节炎为特征的全身性自身免疫病,其若不及时治疗可能会导致关节软骨和骨质的破坏,最终导致关节畸形。该疾病的临床治疗方法一般采用药物治疗,本文就甲氨蝶呤联合羟氯喹口服治疗类风湿关节炎患者的临床应用进行观察,并探讨其疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院在2010年1月~2012年12月收治的类风湿关节炎患者60例,其中男性21例,女性39例,年龄32~76岁,平均年龄54.2岁,所有患者均符合美国风湿病学会(ACR)制定的有关RA的诊断标准,患者病程10个月~14年不等,平均病程7.2年。将所有患者随机分为两组,观察组和对照组,各30例患者,观察组联合应用甲氨蝶呤和羟氯喹治疗,对照组单独应用甲氨蝶呤治疗,两组患者在性别、年龄以及病程等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),两组具有可比性。

1.2 方法 两组患者均给予口服非甾体抗炎药物治疗,观察组在此基础上联合应用甲氨蝶呤和羟氯喹口服治疗,根据患者的病情给予甲氨蝶呤(通化茂祥制药有限公司生产;国药准字H22022674)7.5~20 mg/次,1次/周,羟氯喹(上海中西制药有限公司生产;国药准字H19990263)200 mg/次,2次/d。对照组在此基础上仅给予甲氨蝶呤口服治疗,剂量与观察组相同。

1.3 观察指标 两组患者均观察12个月,并每月随访一次,对两组患者的晨僵时间、关节压痛数以及关节肿胀数等进行观察,并对患者的C反应蛋白(CRP)以及红细胞沉降率(ESR)进行测定。

1.4 统计学方法 应用SPSS 16.0系统软件统计分析资料,计量数据采用(±s)表示,并应用 χ2检验,P <0.05,表示差异具有统计学意义。

2 结果

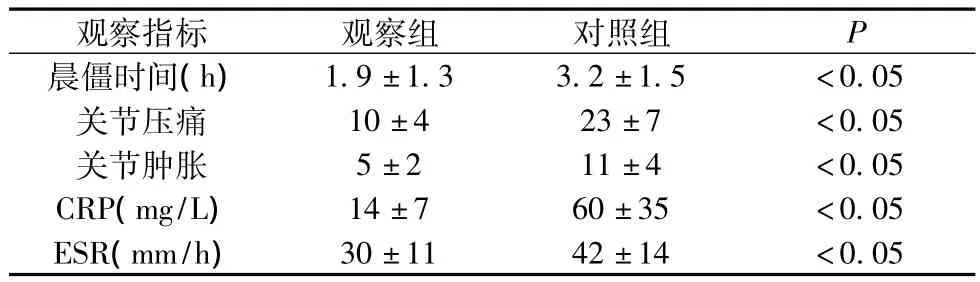

治疗12个月后对两组患者的临床指标情况进行观察,其中观察组晨僵时间、关节压痛数、关节肿胀数以及CRP、ESR指标均明显小于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者临床症状和指标变化比较(±s)

表1 两组患者临床症状和指标变化比较(±s)

观察指标 观察组 对照组P晨僵时间(h)1.9±1.3 3.2±1.5 <0.05关节压痛 10±4 23±7 <0.05关节肿胀 5±2 11±4 <0.05 CRP(mg/L) 14±7 60±35 <0.05 ESR(mm/h)30±11 42±14 <0.05

3 讨论

类风湿性关节炎发病机制尚不完全明确,但是其是由多种因素和多种机制参与导致的自身免疫性疾病,临床一般采用保守治疗。

甲氨蝶呤是临床上常用的抗叶酸类代谢药物,其可抑制二氢叶酸还原酶,抑制嘌呤合成,同时还可降低中性粒细胞的趋化作用,抑制炎性细胞因子的释放。其在类风湿关节炎患者治疗的应用中,对患者的关节晨僵、肿痛、血沉以及C-反应蛋白等各项指标均有显著的改善作用[1]。羟氯喹是临床上常用的抗疟疾病的药物,其可阻碍抗原巨噬细胞的产生和T淋巴细胞的活性而对类风湿关节炎患者起作用,该药的药代动力学特点是起效较慢,在服用后2~3个月才可见效。在本组的资料中对应用羟氯喹和甲氨蝶呤治疗的观察组和单独应用甲氨蝶呤治疗的对照组进行比较,治疗12个月后,观察组的晨僵时间、关节压痛数、关节肿胀数以及CRP、ESR等指标均明显小于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05),该结果与龚媛[2]研究结果一致,同时值得一提的是联合用药已成为控制类风湿关节炎患者的主流方法。同时国外的多项临床研究均表明羟氯喹和甲氨蝶呤联合治疗类风湿关节炎患者可有效控制病情的发展,阻止关节破坏。但是值得注意的是甲氨蝶呤可能会产生恶心、呕吐、腹泻、口腔炎以及肝功能损害等不良反应,羟氯喹可能会导致视网膜损害,因此在联合用药时应加强对患者的监测,定期进行血常规和肝肾功能等检查,以免造成严重不良反应。

综上所述,联合应用羟氯喹和甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎患者疗效确切,值得临床首选,但同时也应加强对患者肝肾功能以及视网膜等相关并发症的监测,降低不良反应的发生,以提高疗效,同时对于类风湿关节炎患者还应强调早期治疗以改善病情,控制疾病的发展[3]。

[1] 李爱华.40例甲氨蝶岭联合羟氯喹治疗类风湿关节炎临床分析.昆明医学院学报,2009,28(1):96-98.

[2] 龚媛.羟氯喹联合甲氨蝶呤治疗类风湿性关节炎疗效观察.实用心脑肺血管病杂志,2011,19(5):802-803.

[3] 蒋明,林孝义,朱立平.中华风湿病学.北京:华夏出版社,2007:783-795.