中医手法介入对脑性瘫痪儿童吞咽障碍康复的疗效观察①

李爱霞,左月仙,贾革红,马贵林,杨花芳,孙素真

吞咽障碍是脑瘫患儿常见的伴随症状,其发生率占脑瘫儿童的70%~75%[1],甚至有报道80%~100%脑瘫患儿存在吞咽障碍。吞咽障碍症状广泛,包括流涎、口腔运动差、咽协调能力降低和误咽、误吸[2],这种障碍不仅严重影响患儿摄食能力、体格生长发育及营养、健康状况,而且严重影响患儿语言、心理、智力的发育,因此,吞咽障碍的康复十分重要。目前,国内有关脑瘫患儿吞咽障碍康复的研究甚少,尤其未见早期手法介入治疗脑瘫患儿吞咽障碍的相关报道。本研究应用中医手法结合常规治疗方法对伴有吞咽障碍的脑瘫患儿进行训练,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2010年6月~2012年10月在本院和中国康复研究中心北京博爱医院听力语言科门诊及住院治疗的脑瘫患儿102例,其中有12例患儿由于经济及其他原因未能坚持治疗中途退出。

诊断标准:由专科医师进行全面病史询问并神经系统全面检查,均符合2004年全国小儿脑瘫座谈会制订的脑瘫诊断及分型标准[3]。纳入标准:均伴有吞咽障碍。排除标准:精神发育迟滞及脑外伤、脑血管意外、脑炎等造成的吞咽障碍。

最终纳入90例,分为:①对照组(n=45):其中男性33例,女性12例;年龄1岁2个月~13岁,平均(3.28±0.31)岁,吞咽障碍:轻度18例、中度23例、重度4例;②试验组(n=45):其中男性31例,女性14例;年龄1岁1个月~13岁,平均(3.24±0.32)岁,吞咽障碍:轻度17例,中度23例,重度5例。两组性别、年龄、吞咽障碍程度经统计学分析无显著性差异(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规治疗方法。

1.2.1.1 端正坐姿,纠正异常姿势 这是获得最佳口腔感觉运动和进食功能的基础。年龄较小、异常姿势较严重的患儿可安放于姿势矫正椅中,头保持中立位(可用颈托辅助),下巴微含,视线与治疗师保持在同一水平,保持目光交流且不引起头颈后仰,注意目光回避的患儿不可强求目光接触。躯干与髋屈曲90°,大腿与小腿屈曲90°,小腿与足屈曲90°,也可借助分腿坐垫保持正确坐姿。

1.2.1.2 增加口腔感觉和运动 ①冰棒刺激:用冰棉棒刺激舌根、悬雍垂、咽后壁、腭弓、口周、唇等部位,由后向前动作轻柔,并嘱患儿吞咽,每天2次,左右相同部位交替刺激。注意冰棉棒上的冰要融化好,以免损伤口腔黏膜。再加上冰棒的吸吮训练,以训练颊部、口轮匝肌的力量,治疗一段时间后患儿流涎减少[4]。②治疗师戴上带有麻面的非塑胶医用手套后直接用手刺激患儿口腔或用模拟牙刷蘸上柠檬味果珍或跳跳糖或冰汽水训练,改善口腔感觉,加强口腔运动,也可用口腔按摩棒刺激口腔[5],患儿在接受刺激之初易受惊,在使用口腔按摩棒时需特别注意,调整好刺激强度、频率和声音,操作顺序要从不敏感区到敏感区,从外向里的顺序进行,刺激强度需根据患儿接受能力由弱到强渐进性给予。③治疗师还可给予患儿经清洁消毒过外形简单的玩具,发展患儿对玩具的兴趣,通过对不同形状和质地玩具的探索,提高患儿口腔感觉分辨功能;治疗师还可以游戏方式用玩具“吻”患儿脸的各个部位,尤其是口周,减轻感觉防御,改善患儿进食及进食参与的能力,但应避免诱发感觉过度,切不可强行脱敏刺激。

1.2.1.3 唇、舌、下颌及颊部的训练 在促进口腔感觉和运动的基础上参照文献[6-7],进行吞咽功能的训练,分为间接训练和直接训练。间接训练包括构音器官训练(唇、舌运动,下颌运动),颈部放松,呼吸训练,吞咽模式训练[8];直接训练包括进食时体位,食物形态及其他综合训练方法,以促进患儿摄取营养,逐渐提高患儿的摄食能力。上述规范的康复训练均由经专门培训的康复师进行,每次30 min,每天2次,4周为1个疗程,连续治疗2个疗程。

1.2.2 试验组 于常规治疗基础上加用中医手法按摩并刺激穴位以及点按腭帆及软腭处4个关键点进行手法治疗。选穴:风池、廉泉、哑门、金津、玉液、海泉、聚泉、承浆、地仓、颊车等穴位。①表现为肌张力增高、肌力差的脑瘫儿童我们采用抑制性方法:治疗师以指腹逐渐着力于一定穴位,按摩以顺时针方向,以螺旋式运动形式而实现。当患儿出现麻木疼痛时,停止旋转运动,但仍需同样的力量继续对该穴位施力几秒,然后再相反方向进行旋转运动,直到按摩结束。每次10 min;②表现为肌张力低下、肌力差的脑瘫儿童我们采用兴奋性方法:治疗师对穴位进行有力、快速、短暂的刺激,同时穴位按摩手指应快速离开穴位,并重复多次刺激同一穴位[9]。③点按腭帆及软腭处A、D、E、K 4个关键点,操作手法视患儿口腔感觉与敏感度而定。口腔感觉过强者动作应尽量轻柔,左侧关键点逆时针方向,右侧关键点顺时针方向各轻柔点按1~2次,不宜过强刺激;对于口腔感觉敏感度低的患儿,治疗师点按手法需加一些力,以引出患儿咳嗽或吞咽反射为宜。每次治疗30 min,每天2次,4周为1疗程,连续治疗2个疗程。

1.3 评定方法

1.3.1 评分标准 吞咽障碍评定参照Sheppard等报道的吞咽障碍调查(deglutition disorders survey,DDS)第二部分——进食分析[10],评价口腔期(包括口腔准备期,涉及拿取食物时的方向准确性;接受食物的能力——即口腔肌肉感觉是超敏还是感觉低下;控制食物能力——即指缩展唇以及下颌回收的能力;口内转运能力;咀嚼)、咽期(咽下、咽后表现)、食管期(食管返流等),共8个问题。分别用3种不同性质食物:①硬质食物,如饼干、磨牙棒、山楂片、开心果等;②软质食物,如软面包、香蕉、冰激凌等;③流质食物,如果冻、日本布丁、冲调好的奶粉等。对脑瘫患儿进食进行评估。评分标准:存在问题为1分,完全正常为0分;口腔期15分,咽期6分,食管期3分,总分0~24分,分值越高,吞咽障碍越重。

1.3.2 疗效评定标准 吞咽障碍疗效评定标准参照窦祖林等编著的《吞咽障碍评估与治疗》中的有关内容以及侯梅等的相关报道[2,11]分为:显效:吞咽障碍消失,患儿自如进食;有效:吞咽障碍明显改善,能够接受食物,口内转运能力提高,出现咀嚼,呛咳现象减少,呕吐减少;无效:吞咽障碍改善不明显,其他症状未见减轻。

1.4 统计学分析

所有统计采用SPSS 19.0统计软件进行,计量资料以(±s)表示,两组间比较用独立本样本t检验,实验前后用配对t检验;余资料用两个独立样本Wilcoxon秩和检验(已用连续性校正公式)。

2 结果

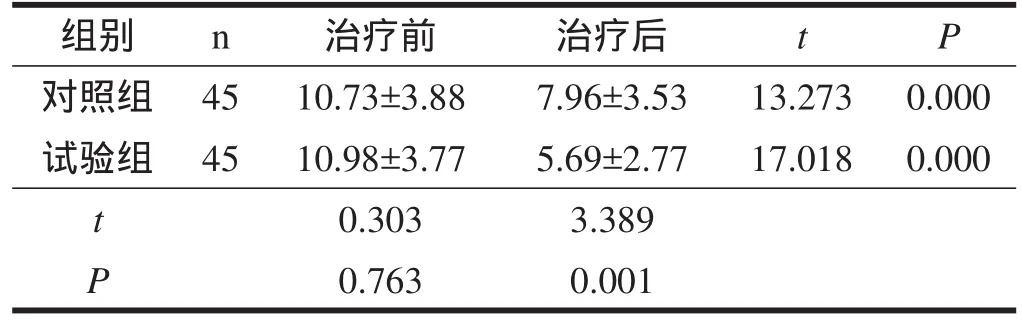

两组患儿吞咽障碍训练前评分无显著性差异(P>0.05),训练后均显著改善(P<0.001),且试验组训练后明显优于对照组(P<0.01)。见表1。

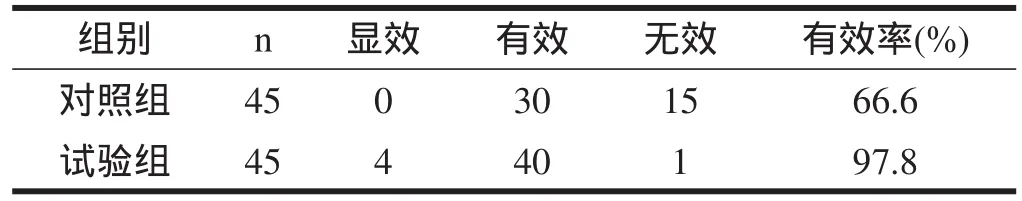

试验组明显优于对照组(P<0.01)。见表2。

表1 两组患儿训练前后吞咽障碍评分比较

表2 两组患儿训练后临床疗效比较(n)

3 讨论

近年来,随着康复医学的发展,脑瘫患儿运动康复评定与治疗技术日臻完善,但作为临床医学症状之一的吞咽障碍,以及其给脑瘫患儿带来的不利影响,还未引起大部分康复工作者及家长的高度重视。侯梅等的研究显示,我国脑瘫患儿吞咽障碍的发生率为56.2%[11],与国外研究基本相符[12],是脑瘫患儿不可忽视的临床症状之一,严重影响着患儿的咀嚼与吞咽功能及摄食能力,给患儿的身心健康和生活质量造成不利影响。

中医手法按摩技术是指医者用手或肢体其他部位持器具,按各种特定的技巧动作,在体表做有规律有节奏的动作,以达到治疗目的的方法[13]。中医手法按摩技术在成人吞咽障碍治疗中有应用,效果显著。但在脑瘫患儿伴有吞咽障碍的康复治疗中,国内检索查新未发现相关文献报道。本研究取风池、廉泉、哑门、金津、玉液、海泉、地仓、承浆、聚泉等穴位,通过按摩患儿两侧颊部、舌面部穴位,舌下及舌系带两侧穴位,按压刺激腭咽部几个关键点手法的早期介入,对脑瘫患儿吞咽障碍进行治疗。结果表明中医手法按摩技术结合常规治疗方法在治疗脑瘫患儿吞咽障碍中优于单纯常规治疗方法,与有关研究报道一致[14]。

中医手法按摩技术治疗吞咽障碍的机理目前认为是手法按摩穴位能反复将刺激信号传到大脑皮层,有加速促进技术的作用。本研究中,通过点按上述穴位,可激活脑损伤的皮质感觉及运动相关区域,同时加强皮层功能区之间的协调和代偿作用,促进在抑制状态下的神经纤维修复和生长,且能加速神经冲动传递,从而唤醒神经功能或使神经功能增强,从而增强口、唇、舌等肌肉的感觉以及运动协调性,改善患儿的咀嚼及摄食能力,同时改善脑瘫患儿口腔肌肉的运动协调能力,提高患儿的语言表达能力,促进患儿语言发育,改善患儿预后。

本研究发现中医手法按摩技术结合常规治疗方法在治疗脑瘫患儿吞咽障碍方面效果更优,但这两方面康复技术的结合对脑瘫患儿吞咽障碍治疗的确切机制目前尚不十分明确,且如何优化组合,才能最大限度发挥疗效有待进一步研究。但本技术的应用,缩短了脑瘫患儿的康复疗程,减轻了家庭和社会的负担,提高了患儿的生活质量,值得推广。

[1]李林.国内小儿脑性瘫痪语言障碍康复的研究现状[J].中国康复理论与实践,2009,15(5):442-444.

[2]窦祖林.吞咽障碍评估与治疗[M].北京:人民卫生出版社,2009:374-375.

[3]林庆.小儿脑性瘫痪的定义、诊断条件及分型[J].中华儿科杂志,2005,43:202.

[4]李爱霞,冯宗怀,贾革红,等.大龄脑瘫患儿并发重度运动性构音障碍言语康复1例[J].中国康复理论与实践,2010,16(12):1188-1189.

[5]Arvedson JC.Assessment of pediatric dysphagia and feeding disorder:clinical and instrumental approaches[J].Dev Disabil Res Rev,2008,14:118-127.

[6]田鸿,李胜利,袁永学,等.脑瘫患儿构音器官运动功能特点分析[J].中国康复理论与实践,2007,13(9):837-838.

[7]李爱东,胡昔权,丘卫红,等.综合康复疗法改善脑卒中患者吞咽困难及流涎症状[J].中国临床康复,2004,8(22):4401-4403.

[8]王金良,谭峰,丁德权,等.综合康复治疗对急性脑梗死患者吞咽障碍的疗效观察[J].中国康复理论与实践,2010,16(9):824-826.

[9]卢红云.发音器官运动障碍矫治结合构音训练治疗脑瘫儿童言语障碍疗效分析[J].中国康复医学杂志,2004,19(24):898-899.

[10]Sheppard JJ,Vugelers R,Penning C.Dysphagia Disorders Survey and Dysphagia-management Staging Scale,Users Manual and Test Forms Revised[M].Lake Hopatcong,NJ:Nutritional ManagementAssociates,2002:10.

[11]侯梅,姜艳平,杨会娟,等.脑瘫患儿吞咽障碍和口运动特点及其临床评定[J].中华物理医学与康复杂志,2011,33(12):902-905.

[12]Fung EB,Samson-Fang L,Stallings VA,et al.Feeding dysfunction is associated with poor growth and health status in children with cerebral palsy[J].J Am Diet Assoc,2002,102:361-373.

[13]蔡洪光.实用经络点穴疗法[M].广州:广东科技出版社,1994:7.

[14]张盘德,姚红,周惠嫦,等.针灸与吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍的研究[J].中国康复医学杂志,2007,22(11):989-993.