头皮神经阻滞联合七氟醚麻醉在小儿钻孔引流术中的应用

李宗艳,刘 鑫,孙福德

(四川省达州市中心医院麻醉科 635000)

颅骨钻孔引流术是治疗慢性硬膜下血肿主要方法之一,手术时间短,术后骨缺损不大,为再次手术提供有利的条件。成人多在局部麻醉下完成手术,小儿大多在气管插管全身麻醉下完成。以前氯胺酮是小儿麻醉的主要用药,但它可能导致患儿术后苏醒时间延长。七氟醚具有诱导麻醉和苏醒迅速的优点[1],在小儿麻醉中逐渐起着主导作用,但是七氟醚镇痛作用弱,如术后缺乏有效镇痛,患儿苏醒期躁动发生率较高。本研究在术中复合应用头皮神经阻滞,以期达到减少术中阿片类药物及其他麻醉药物用量,缩短患儿苏醒时间,和术后躁动的发生率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2007~2011年慢性硬膜下血肿患儿40例,ASAⅠ~Ⅱ级,GCS或GCS-P评分12~15分,年龄2~12岁,体质量12.3~36.5kg,生长发育良好,幕上出血量在20mL以上,病情稳定,无神经系统阳性体征,意识清楚,术前无发热、咳喘等病史,常规禁食禁饮,肝肾功能、血常规、心电图、胸片均正常,均行钻孔引流术,手术时间30~60min,平均(45±6)min,分为七氟醚复合头皮神经阻滞组(A组)和七氟醚静吸复合麻醉组(B组)。

1.2 麻醉方法 进入手术室后建立静脉通道,不合作者面罩吸入七氟醚镇静后建立静脉通道,给予咪达唑仑0.1mg/kg、阿托品0.01~0.02mg/kg、恩丹司琼2~4mg静脉注射,两组诱导均用芬太尼2μg/kg,丙泊酚2~3mg/kg,顺式阿曲库胺0.10~0.15mg/kg,经口明视气管插管,机控呼吸,均以2%~3%七氟醚吸入维持,A组于插管后,手术开始前根据手术部位采用0.25%罗哌卡因总量0.4mL/kg分别行患侧眶上神经、滑车上神经、耳颞神经、耳大神经、枕大神经和枕小神经阻滞[2-7]。B组手术开始前加芬太尼1.0μg/kg,术中心率高于基础心率10%同时血压升高10%时追加芬太尼0.5μg/kg。

1.3 观察指标 采用惠普多功能监护仪监测心电图(ECG)、平均动脉压(MAP)、心率(HR)、血氧饱和度(SpO2)。观察诱导前、诱导后5min、切皮时、手术开始15min、手术结束时、术后30、120min,恶心呕吐、苏醒后躁动等不良反应的发生率,并对芬太尼用量进行比较分析。

表1 两组不同时刻心率血压的比较(±s,n=20)

表1 两组不同时刻心率血压的比较(±s,n=20)

*:P<0.01,与基础值(诱导前)比较;#:P<0.01,与A组比较。

120min项目 诱导前 诱导后5min 切皮时 手术15min 手术结束时 术后30min 术后MAP A组 70.1±10.3 72.1±8.7 75.0±9.5 73.2±7.1 72.2±7.2 69.3±7.9 71.7±9.1 B组 71.5±7.5 70.5±7.3 85.3±6.5*# 86.3±10.0*# 85.3±10.1*# 90.0±10.7*# 91.3±8.9*#HR A组 95.9±8.8 93.1±10.0 94.4±8.1 95.7±8.2 94.7±8.1 96.7±8.5 97.6±9.1 B组 96.4±8.4 94.3±10.5 104.9±10.0*# 106.7±10.2*# 105.7±10.3*# 108.8±9.1*# 110.1±12.9*#

2 结 果

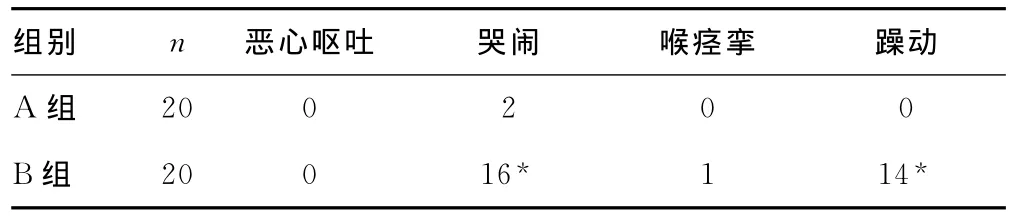

两组患儿年龄、性别、体质量比较差异无统计学意义。与诱导前相比,诱导后两组HR、MAP无明显变化(P>0.05),术中及术后B组HR、MAP显著性升高(P<0.05),A组无明显变化(P>0.05),见表1。A组比B组清醒时间明显缩短(P<0.05),芬太尼用量明显减少(P<0.05),见表2。术后啼哭共有16例,其中A组2例、B组14例。B组有14例患儿出现苏醒后躁动且均有术后啼哭。B组有1例拔管后喉痉挛,经静脉推注丙泊酚1mg/kg面罩辅助通气后缓解。两组围术期均未出现恶心呕吐,见表3。

表2 两组患儿芬太尼用量及清醒时间统计

表3 两组患儿苏醒期并发症统计(n)

3 讨 论

理想的小儿钻孔引流术的麻醉管理应以避免加重脑神经功能的损害,维持正常循环功能,避免术后苏醒延迟及呼吸抑制,不影响患儿术后的恢复以及情绪,对患儿的预后无明显的不良影响,稳定颅内压为目标[3]。颅内压增高可引起呼吸、循环功能障碍。患儿的疼痛主要源于皮肤切口的疼痛,而不是由脑内的手术操作及内容物的切除引起的,因此术中镇痛用药可以主要针对前者带来的疼痛。

本研究中的B组主要依靠芬太尼的镇痛作用,芬太尼是阿片受体激动剂,属于强效镇痛药,作用于中枢神经系统内的阿片受体而起效,儿童对本药清除缓慢,药物半衰期延长,七氟醚与芬太尼成协同作用,用量不易控制,用量过多容易引起呼吸抑制,拔管后在无刺激的情况下嗜睡率高,麻醉风险增加[4]。用量过少可致镇痛不足,引起术中生命体征波动,术后又易出现疼痛引起的苏醒期躁动,使麻醉管理陷入被动局面。

本研究中的A组采用神经阻滞具有操作简单、效果确切、并发症和不良反应相对较少等优点,由于头皮密集分布着C纤维,对头皮神经的阻滞,不仅可以阻断C纤维的传导,而且也可阻止术后早期炎性反应过程的发展过程,从而减低由此过程引起的疼痛[5]。有研究认为,神经外科术后约有60% 的患者有疼痛经历,其中大多为中、重度疼痛,超过80%的患者自诉疼痛部位主要在头部切口处的浅表性疼痛[6-7]。小儿由于发生更强的免疫反应和缺少中枢抑制因素,可能经历较成人更痛苦的疼痛,更易发生术后躁动,因此术后患儿更需要给予足够的镇痛[8]。资料显示:罗哌卡因阻断感觉的作用较强而对运动的作用较弱,具有对心血管系统、中枢神经系统毒性低,镇痛效果明显优于利多卡因,作用时间长等特点[9]。成人可采用0.5%~1.0%罗哌卡因而小儿可采用0.25%罗哌卡因。本研究表明,0.25%罗哌卡因头皮神经阻滞用于小儿不仅减少术中吸入七氟醚的维持浓度和芬太尼用量,有利术中生命体征平稳,而且能提供良好的术后镇痛,大大降低了术后疼痛引起的躁动、哭闹的发生率,缩短了苏醒时间,减少了因药物引起的术后呼吸抑制。

综上所述,七氟醚吸入复合罗哌卡因头皮神经阻滞在小儿钻孔引流术中应用有如下优点:(1)苏醒时间明显缩短;(2)术后躁动、啼哭现象减少;(3)术后疼痛明显减轻;(4)减少阿片类药物的用量,增加了麻醉安全性。

[1] 徐坚,连庆泉.七氟醚用于小儿非住院手术麻醉的可行性[J].中华麻醉学杂志,2000,20(5):249.

[2] 王立新,王保国.头皮神经阻滞联合芬太尼降低切皮时交感神经反应的最低肺泡有效浓度[J].中国康复理论与实践,2005,11(5):388-389.

[3] 张幸登,金泉英.小儿颅脑手术的麻醉管理[J].临床小儿外科学杂志,2006,5(4):287-289.

[4] 石凌云,郑素文,王信云.七氟醚吸入麻醉复合神经阻滞在门诊小儿手术中的应用[J].江西医药,2008,43(7):717-718.

[5]赵卫兵.罗哌卡因头皮神经阻滞在开颅手术中的应用[J].四川医学,2011,32(11):1730-1731.

[6] 王立新,王保国.头部神经阻滞联合曲马多PCA对术后疼痛的影响[J].首都医科大学学报,2007,28(1):128-130.

[7] 曾横宇,张曦,程灏,等.头皮神经阻滞在脑功能区手术中的镇痛作用[J].中国康复理论与实践,2010,16(8):725-727.

[8] 王建光,李雪梅,连庆泉.小儿术后镇痛进展[J].实用儿科临床杂志,2005,20(5):478-480.

[9] 杨宝峰.药理学[M].北京:人民卫生出版社,2003:126-127.