机械剥制苎麻副产物栽培平菇的研究

张 兴,熊杵林,揭雨成

(湖南农业大学苎麻研究所/湖南省作物种质创新与资源利用重点实验室,长沙410128)

中国是苎麻的原产地,是世界栽培和利用苎麻最早的国家,在4 700多年前就已经纺织苎麻[1,2]。长期以来,人们一般只注意利用占整个苎麻植株5%左右的纤维,而对占90%以上的苎麻叶、苎麻骨、苎麻壳以及苎麻根基本上没有很好的利用,造成资源的极大浪费[3]。据测试,剥皮后的苎麻骨平均长度约1.2 m,重量7 g左右,每公顷总数约30万根,可获麻骨2 100 kg,每年收获3次,则每公顷共可获麻骨6 300 kg。苎麻骨主要化学成分为木质素23.22%,纤维素44.00%,半纤维素21.74%[4]。

食用菌中的平菇含有丰富的营养物质,其蛋白质含量较高,氨基酸的种类也十分丰富,谷氨酸含量最高[5]。在平菇栽培中除葡萄糖、蔗糖等简单单糖类外,碳源主要来自各种富含纤维素、半纤维素、木质素的农副产品下脚料如棉子壳、玉米芯、木屑、甘蔗渣[6]。人们常用的平菇栽培的原料主要有木屑、禾谷类秸秆、棉子壳、葵花子壳、花生壳以及其他农作物秸秆等等[7]。棉子壳、木屑、稻草、麸皮、米糠、菜子饼、谷壳等几种培养料的粗纤维(包含木质素)含量分别为:37.0%、95.0%、28.9%、9.6%、9.5%、11.1%、23.7%。而苎麻副产物中仅苎麻骨的纤维素和木质素含量就达88.96%[8]。

有关苎麻副产物栽培食用菌的研究,前人已做过许多试验。如湖南农学院苎麻研究所与湖南省食用菌研究所协作于1987~1989年间利用苎麻壳、骨进行了栽培麻菌的试验[8]。1989年贺新等人利用苎麻副产物从栽培基料、添加料、菌种用量等方面提出了栽培麻菇的技术。此外,李彪等人提出了利用苎麻秸秆栽培杏鲍菇的技术[9,10];夏志兰等人做了苎麻骨粉在金针菇栽培上的应用研究[11]。前人在苎麻副产物的利用上做了不少实验,但缺少针对副产物中不同成分在传统培养配方中的增产效果比较,或者只是添加到传统配方中而并没有取代配方中的主要原料的试验。利用苎麻的副产物作为生产食用菌的主要原料,不但合理利用了可再生资源,节约了生产成本,在一定程度上也能解决苎麻废弃物乱堆乱放而污染环境的问题。

1 材料与方法

1.1 菌种选择

平菇菌种:茶39的母种10瓶,采购于湖南农业大学食用菌研究所。

1.2 试验准备

1.2.1 试验配方设计

处理A:40%麻骨+40%木屑+18%麸皮+2%石灰;处理B:40%麻骨、麻壳混合物+40%木屑+18%麸皮+2%石灰;处理C:40%麻骨、麻壳、麻叶混合物+40%木屑+18%麸皮+2%石灰;CK:40%棉子壳+40%木屑+18%麸皮+2%石灰。

各处理4次重复,每个重复10袋。

1.2.2 苎麻副产物材料准备

将准备好的苎麻骨,苎麻骨、苎麻壳混合样,苎麻骨、苎麻壳、苎麻叶混合样各13 kg,分别用粉样机粉碎为0.4 cm大小的颗粒并装袋备用。

1.2.3 配方中其它辅料准备

按配方要求准备好试验所需的木屑51 kg、麸皮23 kg、石灰2.5 kg,其中木屑在配料前一天先将其浸入清水中使其吸足水分。

1.3 平菇栽培

1.3.1 平菇菌袋制作

按配方要求分别准备好样品,苎麻副产物和木屑事先让其吸足水。分处理各自混合均匀,边混样边查看混合配料含水量,将含水量控制在65%左右。将培养料堆积半个小时后迅速装袋。采用9.5 cm×35.0 cm规格的塑料袋手工将混合均匀的培养料装袋,确保每袋装有干样700 g左右,并且袋中培养料要层层压实,上下松紧一致。采用高压蒸汽灭菌5 h左右,冷却后,在室内接入平菇菌种,基本上保证每个菌袋的接种量一样。接种后,将平菇栽培袋放置在发菌室内,控制温度在25℃、湿度适宜的条件下进行发菌。菌丝生长期间,每天观察,及时发现被杂菌污染的菌袋并处理,记录菌丝生长发育情况以及菌丝长满菌袋的天数。

1.3.2 平菇出菇管理

适时揭开袋料口的盖子,做好子实体生长发育的栽培管理。控制温度在25℃左右,空气相对湿度在85% ~95%。子实体生长期间,及时疏蕾,一般确保每个袋料有6个小菇。每天观察,记录其生长状况,及早发现问题并处理,确保出菇正常。

1.3.3 适时采收

当子适体菌盖边缘整齐,还未出现波纹状和变黄时,及时采收。采收应注意控制每个菌袋的标准基本一样。采收后测其产量和菌盖大小并做好记录。

2 结果分析

2.1 不同配方处理平菇菌丝生长发育情况

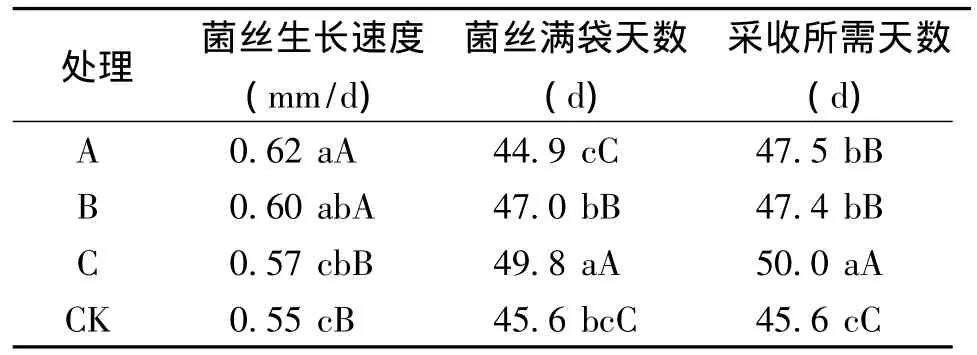

由表1可知,A处理的菌丝生长速度最快,B处理次之,对照组速度最慢。在0.05显著水平下,处理A、B和对照差异显著。由此,A处理满袋时间最早,比B、C处理分别提早2.1 d和4.9 d,并且也比对照组略微提前0.7 d。A和B、C处理的差别在于B处理的苎麻副产物中含有苎麻壳,C处理含有苎麻壳、苎麻叶。因此可以认为B、C处理表现劣于A,可能是由于苎麻壳、苎麻叶经粉样后过于细小,导致培养料通气性较差,菌丝生长缓慢,导致菌丝满袋天数偏长。

采收天数结果显示:对照组平菇采收时间比处理组要早。同一生长环境下,在含有苎麻副产物的几个处理菌丝生长迅速,菌丝满袋早的情况下,有棉子壳参与配料的培养基培养的平菇采收期仍然提前1.8~4.4 d,因此棉子壳在出菇期间可能对出菇速度有一定促进作用。

表1 不同配方处理平菇菌丝生长发育状况

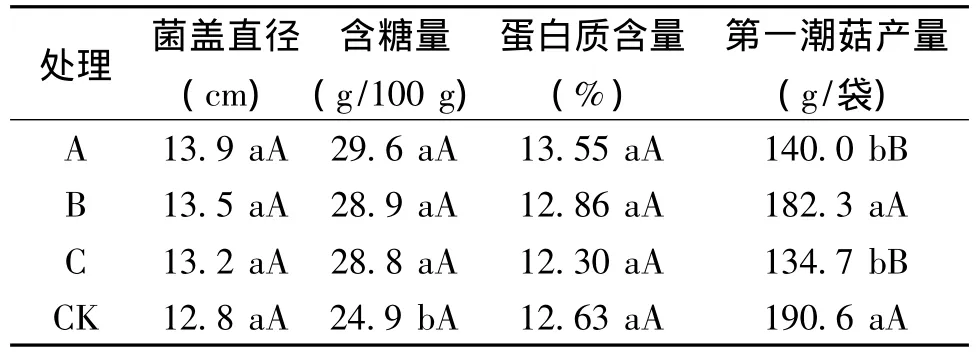

2.2 不同配方处理第一潮菇的菌盖大小、营养成分及产量

由表2可知,A、B、C、CK 4种配方中处理的第一潮菇要比对照的略微宽大一点,但各处理之间在0.05水平和0.01水平差异不显著。在含有苎麻副产物的各试验处理中,A、B、C处理的糖含量整体上都要比对照的高出16%左右,并且差异显著。而含有苎麻副产物的各组之间差异并不显著,但是含有苎麻骨的处理的糖含量比其它两组的略微高一点,而B、C处理之间差异甚微。蛋白质含量除了C处理略低于对照外,其余两个处理都高于对照,但4个处理之间的差异都不显著。其中A处理的糖含量和蛋白质含量都是最高的。

此外,含有苎麻副产物的各试验处理中第一潮菇产量最高的是B处理,其产量要比A处理高出30.2%,比C处理高35.3%,都达到了显著水平。与用棉子壳做培养基的对照相比其产量只低4.4%,二者差异不显著。从试验过程和结果分析,处理A的产量比较低可能是由于在配制培养料时苎麻骨吸水不够,最终导致A处理培养基的含水量整体较低,从而使产量优势不明显。而B处理因为含有一定量的苎麻壳,导致其混合配料疏松易吸水,最后使得该处理产量较高。

表2 不同配方处理平菇营养成分及产量

3 结论与讨论

3.1 结论

利用机械剥制苎麻的副产物苎麻骨、苎麻壳混合物栽培平菇,能得到品质和质量都较好的食用菌产品,各试验处理中产量最高的是B处理,其产量要比A处理高出30.2%,比C处理高35.3%,都达到了显著水平。与用棉子壳做培养基的对照相比其产量只低4.4%,二者差异不显著。

A处理的菌丝生长速度最快,B处理的次之,对照组速度最慢。因此,处理A满袋最快,只需44.9 d,与对照相比提前了0.7 d。

A、B、C处理培养的平菇的糖含量整体上都要比对照的高出16%左右,并且差异显著。蛋白质含量除了C处理的略低于对照外,A、B两个处理都高于对照,A处理的蛋白质含量最高。

3.2 讨论

用苎麻副产物替代棉子壳的培养基与不替代的常用培养基进行分组比较试验,结果表明,苎麻叶掺到培养基中后,发菌时菌丝生长速度慢,菌丝满袋需时间长,并且平菇的采收时间晚,产量和外形品质都较差。这可能是由于苎麻叶干样中粗蛋白质含量(23.5%)比较高的原因,另外也有可能是由于苎麻叶粉碎样的参与,使得混合培养基的通气性较差,发菌期间,菌丝生长不够健壮,或者根本就未长满菌袋。

从几组试验数据还可以看出,只有苎麻骨的A处理中,菌丝生长速度快,比对照高出12.7%,比B、C处理都高出几个百分点,由此可以推论,苎麻骨脆,由于粉碎后形状各异,而且堆积效果很蓬松,因此使得培养基疏松透气,适合菌丝的生长。试验中可以将粉样直径加大,也可以适度添加棉子壳,调节培养基的理化性状,并配套优良的栽培方法来提高食用菌的产量和品质,提早采收日期。

菌袋污染记录显示,在同一栽培和管理条件下,C处理有8袋被污染,而其它各处理都只有一两袋。这可能是C处理中苎麻叶导致培养基蛋白质含量较高,而利于杂菌滋生的原因。

按照平菇的袋料栽培经验,平菇一般能采收3~4 潮,每50 kg培养料可以收菇40 ~65 kg[12]。利用苎麻副产物栽培平菇每100 kg培养料能获产值500元。而同样的情况下,利用棉子壳栽培则成本多出100元以上,因此利用机械剥制苎麻的副产物栽培平菇经济实惠,值得推广。

综上所述,利用苎麻副产物中的苎麻骨和苎麻壳来栽培平菇是不错的选择,在栽培方法得当的情况下,不仅产量比传统配方的高,而且菇体较大,营养成分高,在发菌期间菌丝也生长迅速,能有效提早产品上市时间。除此之外,苎麻副产物中的麻叶,由于其蛋白质含量高达23.5%,完全可以在苎麻收获时将叶先收集并晒干,用来配制牲畜的混合饲料。而剩下的机械剥制副产物便可以用来培养食用菌,从而实现苎麻副产物的综合利用。

[1] 杨木林.苎麻的栽培与加工[M].上海:上海科学技术出版社,1987.5-23.

[2] 李宗道.苎麻生物技术研究进展[M].长沙:湖南科学技术出版社,1996.

[3] 熊和平.苎麻多功能开发潜力及利用途径[J].中国麻业,2001,23(1):22 -25.

[4] 王德骥.苎麻纤维素化学与工艺学[M].北京:科学出版社,2001.

[5] 杜敏华.食用菌栽培学[M].北京:化学工业出版社,2007.

[6] 唐玉琴,李长田,赵义涛.食用菌生产技术[M].北京:化学工业出版社,2008.

[7] 陈福清.教你栽培杏鲍菇[M].武汉:武汉科学技术出版社,2006.

[8] 李宗道.苎麻研究学术文集[M].长沙:湖南科学技术出版社,1992.84 -85,104,117.

[9] 贺 新,王国栋,蔡启发,等.利用苎麻副产物栽培麻菇的技术研究[J].中国麻业,1989,(1):35 -40.

[10] 李 彪,李万明,吴 鹏.苎麻秸秆栽培杏鲍菇技术[J].四川农业科技,2009,(12):33.

[11] 夏志兰,姜性坚,熊 辉,等.苎麻骨粉在金针菇栽培上的应用研究[J].中国麻业,2004,26(6):290 -292.

[12] 张连合.栽培料的不同处理方法对平菇产量的影响[J].北方园艺,2010,(17):205 -206.