不同机播行距与氮肥运筹方式对超高产小麦产量的影响

唐 进,林昌明,吉 剑,陈兴惠

(海安县农业委员会,江苏海安226600)

海安县地处苏中,全县常年小麦种植面积3.33万hm2,小麦单产自2008年突破6 000 kg/hm2以来,连续5年(2008~2012年)统计单产全省第一,其中2011年平均单产达6 885 kg/hm2,为历史最高水平。为进一步提高全县小麦产量水平,实现更高水平的突破,选择当地适期早播条件下的基本苗设置,在相同施氮量的水平下,研究行距和不同氮肥运筹方式对超高产小麦产量的影响,以期找出超高产小麦生产的机播行距和氮肥运筹方式。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2012~2013年在海安县大公镇姜桥村进行。供试品种为当地主推品种扬辐麦4号。试验田土壤肥力中等,前茬水稻。

1.2 试验设计

试验采用两因素裂区设计。行距(A)为主区。播种采用2BG-6A型小麦免耕条播机。该机设计播幅为1.2 m(6行,等行距20 cm),本试验改为5行(“六改五”)和4行(“六改四”)播种,即设24 cm(A1)和30 cm(A2)两个行距水平。氮肥运筹方式(基肥∶壮蘖肥∶拔节肥)为副区,设 4∶1∶5(B1)、5∶1∶4(B2)、6∶1∶3(B3)、7∶1∶2(B4)4 个水平。

完全随机区组排列,3次重复,小区面积23.2 m2。

施肥水平以超高产为目标,总施N量270 kg/hm2,P2O5162 kg/hm2,K2O 162 kg/hm2,N∶P2O5∶K2O 为1∶0.6∶0.6。基肥于播种前施用,壮蘖肥于4~5叶期施用,拔节肥于倒3叶期(叶龄余数2.5左右)施用。

设计播期10月25日(由于天气原因,实际播种为10月28日),基本苗180万/hm2(实际166.65万/hm2)。

1.3 考察内容与数据处理

考察关键生育期茎蘖动态、成熟期植株性状、产量结构及实际产量情况。数据使用Excel软件整理,采用DPS数据处理系统进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 播种行距与氮肥运筹方式对小麦茎蘖动态的影响

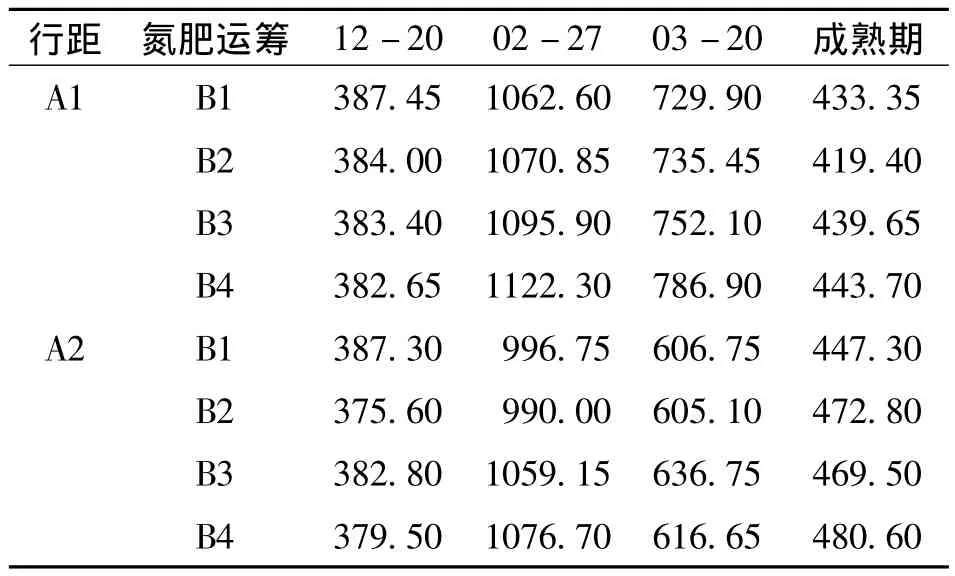

本试验年度小麦播后至冬前温度偏低,有效积温393.4℃,分别比上年和常年少130.3、73.3℃,各处理冬前苗情均较差。从表1可见,各处理冬前总茎蘖数差异不大,但春后处理A1总茎蘖数多于A2处理,且不同氮肥运筹方式中,随着前期施肥比例的增加,群体总茎蘖数呈上升趋势。从拔节期群体大小看,处理A2的群体总体上小于A1的群体大小,可能是因为行距的增大会使同一种植密度下的行内小麦群体在单位面积的相对密度增大,导致前期植株生长竞争激烈,无效分蘖相对较少。从拔节后各处理的群体变化看,处理A2中各副处理群体下降较A1中各副处理平缓,可能与后期大行距有利的通风透光条件有关,最终A2中各处理成穗数比A1中各处理高。说明在低基本苗、高施肥条件下,30 cm行距比24 cm行距更易取得较高的成穗数,且基肥投入比例高的最终成穗数较多。

表1 不同时期各处理茎蘖动态(万/hm2)

2.2 播种行距与氮肥运筹对超高产小麦产量的影响

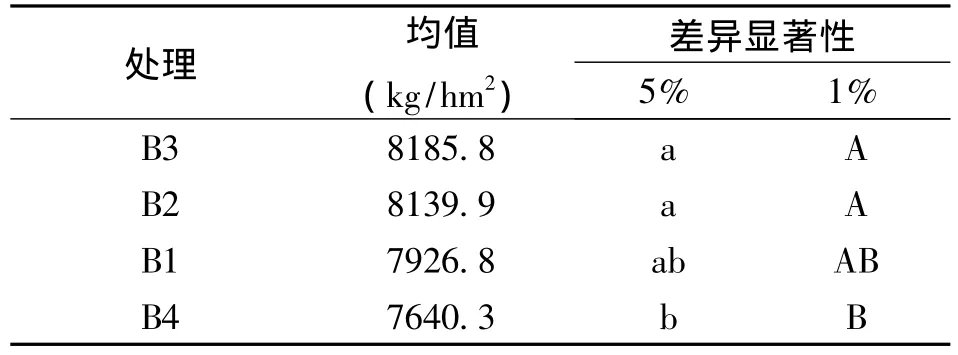

方差分析表明,行距对小麦产量的影响达极显著(F=100.48,F0.01=98.5),氮肥运筹方式对小麦产量的影响达显著水平(F=5.91,F0.05=3.49),行距与氮肥运筹两因素之间的互作效应不显著(F=2.67,F0.05=3.49)。从表2中LSD法多重比较结果看,不同的氮肥运筹方式其产量间亦存在差异,其中副处理3、副处理2与副处理4之间的产量均达极显著差异水平,但副处理1、2、3之间产量差异不显著。

表2 氮肥运筹方式对小麦产量影响的多重比较

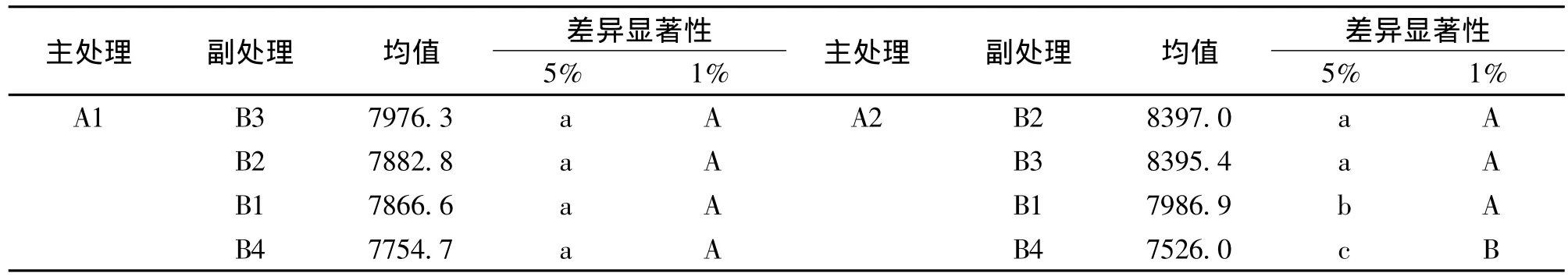

从表3可见,主处理A1中各副处理间产量差异不显著;主处理A2中各副处理间产量存在一定差异,其中处理B1、B2、B3与处理B4间产量差异达极显著水平,处理B2、B3之间产量无显著差异,但二者与处理B1间产量差异显著。由此可见,宽行距(30 cm)、高施肥量(纯氮 270 kg/hm2)和 6∶1∶3或5∶1∶4氮肥运筹方式有利于小麦产量的提高。

表3 两主处理(行距)中各副处理(氮肥运筹)产量的多重比较

2.3 行距与氮肥运筹方式对超高产小麦产量构成因素的影响

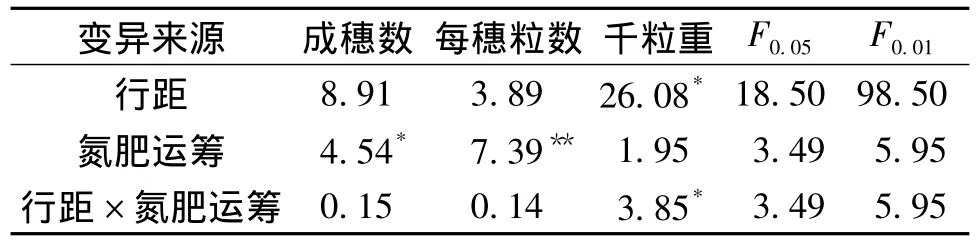

方差分析表明,成穗数、每穗粒数在不同行距下差异不显著,在不同氮肥运筹方式间存在显著或极显著差异,千粒重在不同行距及行距与氮肥运筹互作间存在显著差异(表4)。

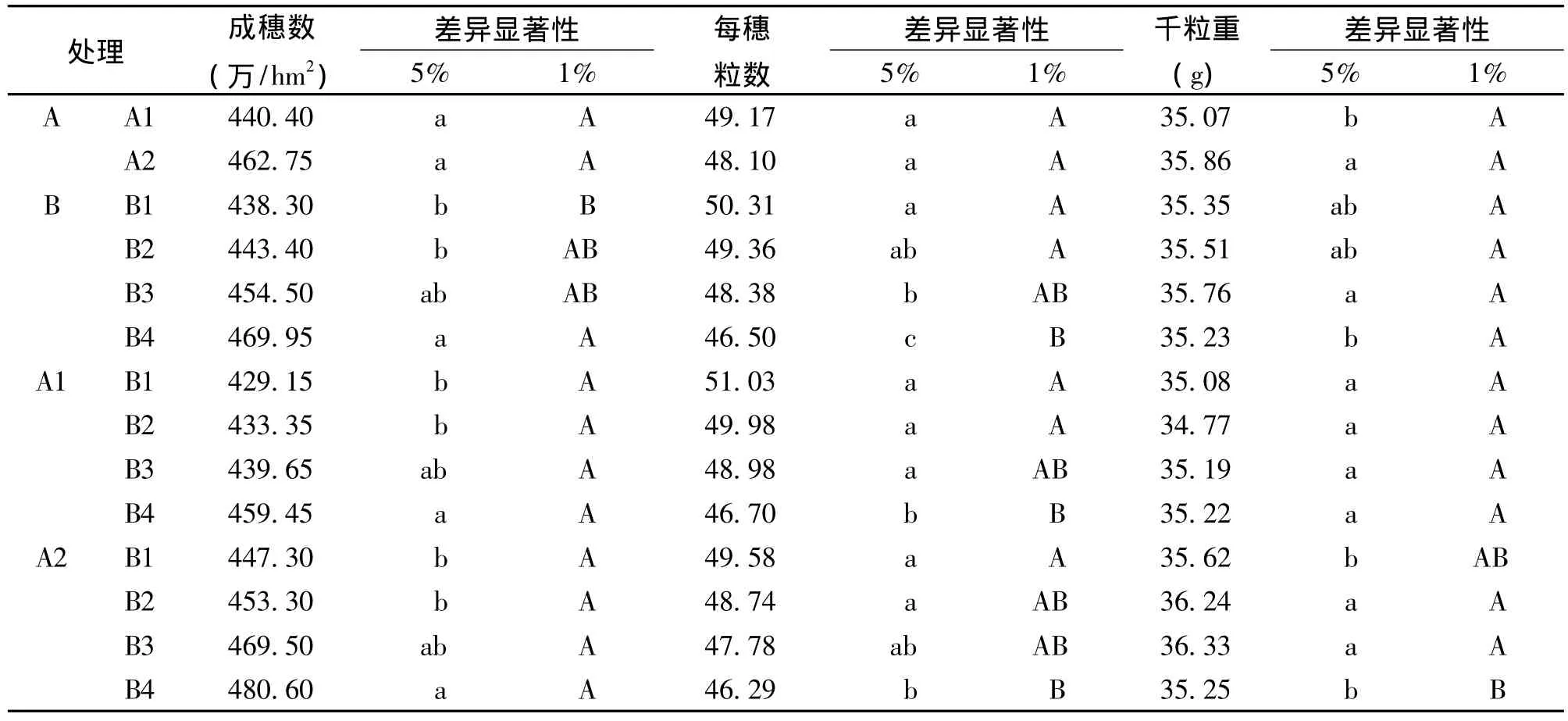

各产量构成因素多重比较结果表明,行距变化对最终成穗数和每穗粒数影响不显著,增大行距可显著提高千粒重;在相同施氮量条件下,增加前期氮肥施用比例,最终成穗数呈增加趋势,其中处理B4与B1成穗数达极显著差异,与B2达显著差异,与B3间无显著差异;后期施肥比例高的每穗粒数呈增加趋势,其中处理B1、B2与B4间差异达极显著,B1与B3间差异显著;处理B1、B2、B3之间千粒重无显著差异,只有B3与B4间差异显著,说明拔节孕穗肥使用比例(20%)过低会显著降低千粒重的大小 (表5)。

表4 小麦产量构成因素的方差分析

表5 播种行距、氮肥运筹方式与超高产小麦产量构成因素的多重比较

分析不同行距条件下氮肥运筹方式对产量构成因素的影响:在行距24 cm和30 cm条件下,B4与B1、B2成穗数差异显著,与B3间差异不显著,B1、B2、B3三者之间成穗数差异不显著;每穗粒数处理B1、B4间差异极显著,B1、B2、B3间差异不显著,但B2与B4间差异显著,B3与B4在24 cm行距下差异显著,在30 cm行距下差异不显著;24 cm行距条件下,各处理间千粒重差异不显著,30 cm行距下处理B2、B3与B4间千粒重差异极显著,与B1间差异显著。

综合对产量及产量构成因素分析得出:小麦生产上不同播种行距主要影响千粒重,不同肥料运筹方式主要影响最终成穗数和每穗粒数,对千粒重无显著影响。宽行距(30 cm)、总施肥量(纯氮 270 kg/hm2)和 5∶1∶4 或6∶1∶3 的氮肥运筹方式有利于小麦产量的提高,主要是因为此两种氮肥运筹方式可以获得较合理的成穗数,每穗粒数相对较多,千粒重较高。而24 cm行距下不同氮肥运筹方式最终产量差异不显著,且平均产量低于30 cm行距的处理。由此可见,在适期早播、低基本苗、高施肥水平的超高产小麦生产上,宜采用30 cm行距、基肥∶壮蘖肥∶拔节孕穗肥为 5∶1∶4 或6∶1∶3 的氮肥运筹方式。

3 小结与讨论

(1)本试验中两种不同行距机条播方式对小麦产量影响达极显著水平,4种氮肥运筹方式对小麦产量的影响达显著水平,行距与氮肥运筹两因素之间的互作效应不显著,30 cm行距的小麦产量显著高于24 cm行距的产量。成穗数、每穗粒数在两种行距下差异不显著,在不同氮肥运筹方式间存在显著或极显著差异,千粒重在行距及行距与氮肥运筹互作间存在显著差异。

(2)少免耕机条播为本地小麦主要播种方式,且大面积生产以“六改五”播种方式居多。本试验中在该播种方式下4种氮肥运筹方式对产量的影响差异不显著,且其产量显著低于“六改四”的播种方式,说明在超高产小麦生产上不宜选择“六改五”的机条播播种方式。

(3)通过对不同机条播行距下、不同氮肥运筹方式对小麦生长及产量影响的研究,结果表明:在适期早播(10月底前)、总施氮量270 kg/hm2条件下,以相对较少的基本苗(165万~180万/hm2),采用“六改四”(行距30 cm)的机条播方式,氮肥运筹以基肥∶壮蘖肥∶拔节孕穗肥为 5∶1∶4 或6∶1∶3 可以获得较高的产量,此技术组合可作为本地区超高产小麦栽培技术方案之一。

[1] 吕风荣,赵淑章,杨胜利,等.行距配置对小麦产量的影响[J].河南农业科学,2000,(8):10 -11.

[2] 王之杰,郭天财,王化岑,等.种植密度对超高产小麦生育后期光合特性及产量的影响[J].麦类作物学报,2001,21(3):64 - 67.

[3] 张保军,由海霞,海江波.种植方式对小麦产量及品质影响的研究[J].陕西农业科学,2002,(4):1 -2.

[4] 吴玉娥,薛 香,郜庆炉,等.行距对超高产小麦产量和品质的影响[J].麦类作物学报,2004,24(3):84-86.

[5] 薛盈文,于立河,郭 伟.行距与肥密配置对春小麦产量和品质的影响[J].麦类作物学报,2008,28(5):873-876.

[6] 马 威,钱健康,李 华,等.中高产小麦最适宜的行距[J].作物杂志,1994,(4):27-29.

[7] 刘建华,李俊杰,罗家传.不同行距及两组三段栽培对小麦经济性状的影响[J].安徽农业科学,2001,29(5):569 -570,572.