中国符号学翻译研究综述

王丽娟

(西北师范大学外国语学院,兰州 730070)

翻译学是跨学科的新兴人文社会学科,它具备了作为一门独立学科所应有的独特而稳定的研究对象。从20世纪70年代末译界对“翻译学”的呼唤,到80年代中期开始围绕“翻译学”概念展开的论战,再到21世纪“翻译学”学科地位的最终确立,翻译学界对翻译学作为一门独立学科的意识越来越清晰可辨,越来越获得认同[1]。随着该学科的逐渐发展与成熟,其研究对象和范围愈加明晰,研究方法日臻成熟,正在逐渐形成自己的理论体系和研究方法体系。与此同时,正因为其跨学科的学科性质,翻译学借助语言学、文学、哲学、美学、认知科学、心理学、社会学等相关学科的方法与理论来开展研究,反过来它的研究也扩大了相关学科的研究范围,为其他学科提供了借鉴。

一、中国符号学理论的缘起与发展综述

作为一门独立的学科,产生于20世纪初的符号学是研究符号及其意指作用的科学。其深厚的哲学渊源在西方可以追溯到柏拉图和亚里士多德时代。亚里士多德曾着力探讨过语言符号问题,“口语是内心经验的符号;文字是口语的符号”便是亚氏的名言。中国古老的传统文化,也积淀了丰富的符号学思想。早在数千年以前,《易经》就建立了一个完整的符号系统,不仅包括语形学,而且涉及语义学和语用学。综观20世纪符号学的发展状况,中国1980年的方法论热首先从文学理论开始,1990年以来,可以看到符号学专著的重点已经转向艺术、传播、影视、社会、文化、经济等各种非文学领域。

王铭玉、宋尧[2]认为大致可以把中国的符号学研究划分为以下3个阶段:(1)1980—1986年,起步阶段。这个阶段的研究重点是对国外各符号学家主要思想的引介、对符号学基本理论的总体论述和研究工作。(2)1987—1993年,平稳发展阶段。从1987年伊始,我国的符号学研究重心逐渐发生转移,开始对符号学具体理论进行更细致、更深入的分析研究,将其应用于具体的语言学研究中,并涉及语言学以外的领域。例如从符号学角度看翻译,用符号学观点来阐释文学作品的语言艺术等,挖掘中国传统文化中的符号学思想。(3)1994年至今,全面展开阶段。符号学的探索在各个领域全面展开。由此,符号学研究的方向大致可以分为三大类:语言学的、非语言学的和折衷的。其代表人物索绪尔、叶姆斯列夫、巴特为第一类,即带有语言学倾向的符号学研究方向;皮尔斯、莫里斯、西比奥克为第二类,即通常所说的一般符号学方向;艾柯和其他一些符号学家则为第三类[2]。

二、中国符号学翻译研究要点综述

翻译是一种跨文化交际的活动,它的本质就是两种符号系统的转换,符号学和翻译研究之间关系密切,都关系到信息或是文本,即符号的用法:解释和操作。符号学理论作为一门新的方法论和一个新的研究视角,在其他学科的研究中具有较强的指导意义和广阔的应用前景。由此,将符号学应用于翻译领域已成为国内外一些学者和翻译理论工作者的共识。符号学与翻译的结合,不是只把翻译仅仅局限在语言层面,而是将翻译行为置于社会文化背景下,不再追求传统翻译标准上的简单“对等”,而是在对源语和译入语进行文化对比的基础上,尽可能地进行调整,使得译入语在目的语文化中产生的效果,与源语在源语文化中产生的效果最大限度地近似。

(一)研究范围和采用样本

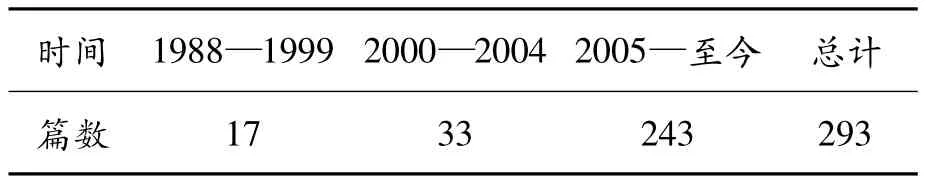

笔者首先在中国知网(CNKI)学术总库进行数据搜索,首先输入全文关键词“符号学翻译”进行查找,然后进行精确筛选统计,截至2013年1月1日为止的数据表明,共有293篇论文涉及符号学翻译研究。本研究将采用这20余年的293条记录作为调查样本。由于在这20余年中,符号学翻译的发展极不均衡,其趋势我们可以概括为:20世纪后期开始起步即萌芽期,21世纪初至第九届国际符号学大会召开之时(2000-2004)初步形成,2005年至今业已成熟并将随着我国符号学研究的繁荣发展而振兴。具体数据见表1。

表1 符号学翻译研究3个阶段发文统计表

但就是在第三阶段,每一年的发展也是不平衡的,见表2。

表2 2005—2012年逐年发文统计表

可以看出,1988—1999年(萌芽期),发表论文约17篇,年均不足2篇。自80年代起,中国开始国外各符号学家主要思想的引介、符号学基本理论的总体论述和研究工作。之后,一些翻译工作者巧妙地进行嫁接,将符号学与翻译理论相结合。比如在《中国翻译》中,有郑伟波的《从符号学角度看翻译等值的限度》、罗进德的《略论符号学的翻译观》;在《外语与外语教学》中,有隋然的《符号学翻译观与文化翻译学》、张新木的《从符号学角度看翻译》;在《上海科技翻译》中,有李明的《社会符号学的历史渊源及其翻译原则》;陈宏薇的《社会符号学翻译法研究》。该时期发文数量占了总数的近6%。

2000—2004年(形成期),发表论文约33篇,年均不足7篇。这一时期随着符号学的继续发展,符号学翻译学的研究初步形成,不再仅仅局限于纯理论的讨论,而是结合文本进行具体的运用讨论。同时,这一时期的研究初步引进了社会符号学以及符号学意义观。比如,在《上海科技翻译》中,有李淑琴等的《从符号学看商标词的翻译》;在《中国科技翻译》中,有孟建钢的《文化·翻译·语用等值——兼谈符号学理论在翻译中的运用》,张仁霞的《用社会符号学的理论谈旅游资料的汉译英》;在《求索》中,有张映先等的《从符号学看<红楼梦>翻译中的文化差异》;在《社科纵横》中,有陈浩东的《浅谈三种符号学意义在翻译中的运用》;在《中国翻译》中,有衡孝军的《从社会符号学翻译法看汉语成语英译过程中的功能对等》,苏留华的《小说对话的翻译——从符号学角度分析〈简·爱〉》,吴晶的《社会符号学在翻译中的应用》。该时期发文数量占了总数的近11%。

2005—至今(成熟期),至2013年发表论文243篇,年均30篇。2004年即第九届国际符号学大会召开后,符号学翻译的研究明显地上了一个台阶,其探索在各个领域全面展开。这一阶段的符号学翻译研究有以下几个特点:(1)除了继续对一般符号学翻译理论进行深入的探讨外,还注重引进诸如文化负载词、口译、软新闻、旅游文本、中文菜名、广告、公示语、商标词、英文商品说明书、电影片名、科技英语、古诗词、佛学、中医、文学等翻译研究以及皮尔斯符号学、莫里斯符号学、戏剧符号学、文学符号学、文化符号学与应用符号学、解释符号学等其他分支符号学翻译思想。(2)对非语言符号的翻译开始予以关注,如对身势语翻译、口译教材开发的探讨和研究。(3)对中国传统文化、历史典籍的翻译符号学思想的挖掘和研究工作进一步深化。该时期发文数量占了总数的近83%。由此可以看出我国符号学翻译的研究已步入成熟阶段。

(二)20余年来的研究内容统计分析

为便于分析,笔者根据符号学翻译研究的内容,将近300篇论文(论著)进行了分类,见表3。

下面对上述几方面的研究做一介绍:

(1)该研究领域在语言学层面,运用符号学、社会符号学理论对文学及诗歌翻译进行分析解读的论文占所有发文的46%。其中文学作品当中对《红楼梦》杨译本和对唐诗的翻译解析居多。

社会符号学是在系统功能语言学研究中发展起来的一个新的研究领域,可将其看作符号学的一个分支,研究具体社会和文化环境中人类有意义的实践,解释意义如何在社会实践中生成。它标志着现代符号学发展的一个新方向,将符号学的研究重点从符号的内在特征转移到符号在社会活动和交际中的功能上来[3]。社会符号学翻译法的代表人物是尤金·奈达,他认为世界是由各种符号系统组成的,语言只是其中的一种符号系统,对语言的解释不可脱离社会环境。奈达将社会符号学应用于圣经的翻译,并指出:①符号学是分析符号最全面的系统。② 社会符号学认为文字符号的意义涉及在社会情景(social context)中进行的某一实际活动的全过程,换言之,文本不能孤立于社会情境。③符号学意义的解释涉及符号所在的结构(structure)。即:任何文字符号的意义只能借助于其他相关符号才能得到解释。

(2)在非语言学层面的研究中,重纯理论研究108篇,占了94%,而文化层面屈指可数仅有7篇发文。由此可见,理论的研究已然蔚然成风。文化层面仅是在符号学视角下对身势语、美剧中非语言信息、教材开发、教学实践等做了分析论述。

从上面的罗列可以看出:20余年来符号学翻译研究的论文发表情况从数量上看并不特别乐观。从内容上,它们已涉及到翻译的方方面面,具有一定的深度与广度,但仍需要进一步付诸大力研究。

表3 符号学翻译研究统计

三、符号学翻译研究的不足及建议

(一)整体方面

总体上,语言学层面的研究和非语言学层面研究发文数量比例不平衡(3∶2)。我们不仅需要进一步展开对语言层面研究的深度,尽量避免大量类似文章都是从同一角度,同一方法论出发,唯一不同的却仅仅是所选文本。由此做出的研究创新性不足,例如,《从社会符号学视角下的汉语公示语英译研究》《社会符号学指导下的中文商标词英译研究》《从社会符号学角度看英汉商标词的翻译》《从符号学角度看俄语商标词的翻译》等等。而应该加大对非语言层面的研究。尤金·奈达1986年10月在美国翻译工作者协会第二十七届年会上演讲时谈翻译的桥梁作用时谈到,要建桥首先要测量一下这桥应有多么大的跨度。翻译理论家习惯于从译出语言和译入语言之间的距离出发来考虑问题,因而总是把比较语言学或对比语言学的知识作为翻译理论的基础。然而,首要的问题并不是语言之间的距离,而是读者对象的各自的文化或次文化之间的距离……[4]

(二)局部方面

在语言层面中大量句与篇章的研究不外乎是借用广告、古诗词、《红楼梦》《朝花夕拾》《水浒传》。例如,《从符号学角度看〈红楼梦〉的两个英译本的专有名词解释》《从符号学理论看〈红楼梦〉英译名》《社会符号学视角下〈红楼梦〉霍克斯译本的对联翻译研究》《〈红楼梦〉大观园中人物居所名的翻译——从社会符号学视角》《从社会符号学视角看汉语习语的英译——以〈红楼梦〉的译本为例》《从符号学角度谈霍克斯英译〈红楼梦〉中典故的翻译》《社会符号学对汉语习语英译的解释——以〈红楼梦〉杨译本为例》《从社会符号学角度评析〈红楼梦〉杨译本》《民俗差异及意义传递的符号学视角——〈红楼梦〉民俗英译对比研究》《从社会符号学角度论〈红楼梦〉杨译本中语用意义的再现》《从社会符号学角度看〈红楼梦〉杨译本中指称意义再现》《从符号学视角看〈红楼梦〉歇后语翻译中的文化差异与意义传递》《从符号学看〈红楼梦〉翻译中的文化差异》等。中国华夏文明源远流长,从古至今,著作丰富多彩、百花齐放都足以进行分析并借此进行世界文明的传播。所以,笔者建议在文本选取上应该放眼各个领域。在非语言层面的纯理论研究方面,大都局限于符号学或皮尔斯符号学与翻译理论的结合,至于莫里斯符号学、戏剧符号学、文学符号学、文化符号学、应用符号学、解释符号学、认知符号学等其他分支符号学翻译思想方面的论文却只有寥寥几篇。

在文化层面,只对身势语翻译、口译中的文化障碍、翻译理论与教学实践进行了符号学视角的解读。其广度和深度的研究亦需加强。身势语是一种非语言性的、传递信息的方式,因其特殊性,它所涵括的文化信息决定了其在被翻译时绝对不能简单地对号入座。在翻译身势语时要根据语言间的差异性,对译文进行改写、重写、深加工或精加工甚至再创作,以使译文更加准确,更加符合译入语读者的口味。英国学者特伦斯·霍克斯在他的《结构主义和符号学》一书中说过:“在人类社会里,语言明显地起主要作用并被普遍认为是占支配地位的交际手段。但同样明显的是,人们也借助非词语手段进行交际,所使用的方式因而可以说是非语言的(尽管语言的模式仍然是规范的而且占主导地位),或者是能够‘扩展’我们关于语言的概念,直到这一概念包括非语言的领域为止。事实上,这种‘扩展’,恰好是符号学的伟大成就。”[4]最后,我国运用符号学翻译法研究口译与笔译的比例严重失调,以及用符号学翻译的观点去解决在实际教学中遇到的问题大有开发空间。

四、结语

作为一种综合性的方法,符号学应用于翻译是分析翻译现象最全面的体系。它使翻译研究跨出了纯语言研究的范围而进入了一个更加广阔而绚丽多彩的天地,即文化的比较研究,能够全面系统地描写翻译中的非语言因素。同时,符号学有很强的逻辑性和解释翻译现象的能力,为翻译理论中一些有争议性的问题提供新的理论视角。

[1] 许钧,穆雷.中国翻译学研究30年(1978 -2007)[J].外国语,2009(1).

[2] 王铭玉,宋尧.中国符号学研究20年[J].外国语,2003(1).

[3] 张德禄.适用性社会符号学的理论与实践研究[J].外语与外语教学,2010(5).

[4] 罗进德.略论符号学的翻译观[J].中国翻译,1988(1).