我国社会公众信息获取权保障研究综述 *

刘进军 姜化林 王俊芬

(1、3.湘潭大学图书馆,湖南 湘潭 411105;2.湖南科技学院图书馆,湖南 永州 425100)

社会信息化进程的不断深入和知识经济的兴起使人们广泛认识到获取信息知识的重要性。信息获取权是社会公众一项重要的权利,该权利最先由瑞典在200多年前首先确立,1766年瑞典就制定了《出版自由法》明确赋予公民享有获取政府信息的权利,但其真正引起各国广泛的关注应该是20世纪后半期,1948年《世界人权宣言》和1966年《公民权利和政治权利国际公约》中对信息获取权这一概念均有明确表述,继国际法律文件对信息获取权进行规定之后,许多国家通过宪法或制定专门的信息获取法律来规定公民享有获取信息的权利。我国信息获取权的研究相对较晚,2000年丁先存在《中国工商管理研究》上发表的《论消费者信息获取权的实现》与2001年黄瑞华等在《情报学报》上发表的《论网络环境下的信息获取权》拉开了我国信息获取权研究的序幕。在过去的10余年,信息获取权研究不断发展。笔者从文献年代分析、期刊发文量统计分析、信息获取权的概念、特征及内容、影响信息获取权行使的因素、如何保障社会公众的信息获取权等几个方面对其进行梳理,同时对以后的信息获取权研究进行了展望。

1 社会公众信息获取权研究概况

笔者采用文献调查的方法,以中国知网的“中国学术期刊网络出版总库”为检索工具,以“题名=(信息获取权OR信息获取权OR信息权利)AND时间=(1979~2011)”为检索策略,共检索到94篇文献,然后根据检索所得的文献进行研究概况分析。

1.1 国内信息获取权研究文献年代分析

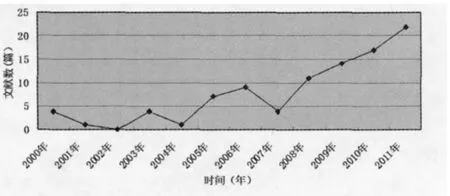

从国内信息获取权利研究文献年代分布(如图1)来看,国内信息获取权研究总体上可以分为3个阶段:初始期、缓慢发展期、快速发展期。2000~2001年处于初始期,国内信息获取权研究正式出现,“信息获取权”的概念首次在我国提出,相关的研究文献很少,2000年只有4篇,2001年仅1篇。2002~2006年研究处于缓慢发展期,文献增长量较少,甚至为负增长,年文献量以2006年的9篇为最多。可见,该时期信息获取权并未引起国内各学界的关注,从事该研究的机构和个人都比较少。

图1 国内信息获取权研究文献年代分布情况

2007~2008年是快速发展期,文献增长速度明显加快,研究开始日渐升温。自2008年起,4年间文献时间增长曲线开始急剧上扬,年文献量也在显著增加,分别为4篇、11篇、14篇、17篇、22篇,可见近年信息获取权研究发展势头之迅猛。究其原因,主要是《中华人民共和国政府信息公开条例》于2007年1月17日国务院第165次常务会议通过,自2008年5月1日起施行,为信息获取权提供了一定的法律基础。

1.2 期刊发文量统计分析

表1 发文量前6位的期刊

从94篇文献的期刊分布来看,这些文献零散分布于68种期刊,每种期刊载文量均未超过10篇,甚至过半数的期刊仅刊载1篇相关文献,可见目前我国信息获取权研究尚处于相对不成熟的阶段,影响力有限,还未能引起业界学术期刊尤其是核心期刊的重视。此外,这种学术成果的过度离散分布也加大了该领域研究者资料搜集工作的难度。同时,从发文量排名前6名期刊(表1)的权威性看,上述期刊均为图书情报界核心期刊,其刊载的文献占该领域期刊文献总量26%。

2 社会公众信息获取权研究热点

2.1 信息获取权的概念

2.1.1 信息获取权的概念

关于信息获取权概念的提法很多,还没有统一的说法,比较具有代表性的观点有以下几种。黄瑞华等认为按所需信息的内容范围不同,信息获取权有广义和狭义之分。广义的信息获取权指信息主体有依法获得政府信息、企业信息、消费者信息、图书馆等公共信息机构的信息以及法律规定应予公开的信息的权利等等。狭义的信息获取权仅指有关政府信息公开的法律中规定的信息主体有权以法定的形式要求的政府机关公开政府依职权收集、归纳、整理信息的权利[1]。王小兰认为信息获取权指公民享有的不受他人不正当干涉与限制,依自我意愿自由地获取信息的权利,权利主体可以是任意公众[2]。周毅认为公众的信息知情权就是信息获取权,主要包括3个方面的内容:知政权、社会信息知情权和个人信息知情权。知政权是指公众了解、知晓国家活动和国家事务的基本权利;社会信息知情权是指公众对他所感兴趣的社会情况进行了解的权利;个人信息知情权是指公民依法享有从他人、政府机关和其他组织等方面了解有关本人的信息记录的权利[3]。连志英认为公民信息获取权即公民获取政府信息的权利,它包括获取信息的权利、获得帮助的权利、更正信息的权利、获得救济的权利,它是公民所享有的基本权利之一[4]。

2.1.2 信息获取权与其他相近概念的关系

范并思提出信息获取权是一种古老而全新的权利,进入信息时代后,人们对信息在社会、政治与经济活动中的重要性的认识提高,“获取信息权利”这一更具有普遍意义的名词出现,与“知情权”相提并论[5]。周毅提出公众的信息知情权就是信息获取权[3]。周淑云认为信息获取权的直接宪法渊源是知情权,信息获取权是知情权的核心内容,知情权包括知悉权和信息获取权[6]。蒋红珍认为以英美为对象的比较法视角看,知情权和信息获取权的概念,无论在内涵、逻辑结构和制度回应等层面都有区别。知情权是信息获取权实现的途径,是对不以特定利益为限的一般性、普适性信息获取权的保障;而信息获取权,则仅仅旨在确保公众对于政府信息获取的可能性,它有时会受制于“知的需要”的局限而通过个别性的立法规范加以保障[7]。张衠、丁波涛认为知情权应以广义说为妥,而广义上的知情权正对应着一般意义上的信息获取权,公众信息获取权作为知情权的重要组成部分[8]。董永飞等提出从信息的活动过程看,信息权利包括信息表达权、信息控制权、信息传播权、信息获取权,以及信息活动过程中产生的其他权利,如知情权、隐私权、信息安全权、商业秘密权、著作权、信息产权等[9]。蒋永福等提出所谓知情权(right to know)有两个层面的含义:一是政府负有向公众公开政务信息的责任和义务(信息公开权),二是公民具有了解或知晓政务信息的权利(信息获取权)。因此,知情权是信息公开权和信息获取权的“合成”权。对公民来说,知情权是一种基本的信息获取权[10]。可见,信息获取权是信息权利的一种,它与知情权、信息权利联系密切,这在国内学界已基本达成共识,但对于对信息获取权内容范围的界定上还存在着认识上的分歧。

2.2 信息获取权的特征及内容

关于信息获取权的特征,张衠、丁波涛认为有两个:①公众信息获取权是基本权利的默示内容。②公众信息获取权具有一般性,它除了可以作为广大民众获取政府信息的法律基础,也同样适用于其他类型的信息资源公共获取领域。同时,提出完整意义上的公众信息获取权应当包括以下3个层面的内容:其一是自由权层面的公众信息获取权,即公众具有不受阻碍地获取信息的权利,并且排除国家对于权利的限制措施。其二是社会权层面的公众信息获取权,即公民具有请求国家积极作为的权利,并且保障权利的实现。其三是狭义理解上的信息获取权是实现该项权利的重点内容[8]。黄瑞华等认为信息获取权的内容应包括信息主体获取信息的权利和信息主体通过法定的援助方式保证信息获得的权利。而信息主体获取信息的权利又包括两个方面:一是公民有权获得法律不禁止公开的信息;二是公民有权通过法律规定的方式去获得这些信息。只有同时包含了这两个方面,信息获取权的内容才是完整的。公民享有信息获取权的同时应接受其不损害国家的、社会的和他人的利益而设定的限制,在法定的政府信息公开范围内行使其信息获取权[1]。

2.3 影响信息获取权行使的因素研究

影响信息获取权行使的因素种类有很多,有客观因素、主观因素,有自然因素、社会因素等。从研究的现状来看,主要集中在信息获取权与其他权利的冲突对该权利行使的影响,有少量文献研究了其他社会性原因。

2.3.1 信息获取权与其他权利的冲突

团风城在长江边,六七千户人家,红莲嫂子指派我们分头找。她说吃住莫操心,祠堂给我们支了三块钱盘缠。我们来一趟不容易,大家过细点儿找,一家都莫漏!小巷小弄,旮旮旯旯,都去看看!

杨宏玲、黄瑞华提出,同一信息会由于各种方式和不同的主体联系起来,这些主体从不同的角度享有不同性质的信息权利,因此,这些权利之间的冲突不可避免[11]。郑丽航认为,当今社会中引起人们广泛关注的信息权利冲突问题主要有三:一是隐私权与信息获取权、使用权之间的冲突。因为就权利本质而言,隐私权是阻碍人们获得与使用某种信息的权利,而信息获取权与使用权是保障人们获得与使用某种信息的权利;二是信息获取权、使用权与信息产权的冲突。信息获取权、使用权要保障的是自由、平等获取与使用主体所需信息的权利,而信息产权则具有独占性,即所有权人有权禁止他人未经许可地获取与使用;三是信息获取权、使用权与信息安全权、信息控制权之间的冲突[12]。沙勇忠针对知识产权与信息获取权冲突的原因和表现进行了阐述,他指出:知识产权的二重属性(产权:信息)使其在理论和实践上一直面临着限制使用和信息共享的矛盾。发明者(知识精英)、发达国家从财产权的角度希望尽可能充分地保护,以获得最大的利益回报;普通公众、发展中国家从信息获取权的角度希望尽可能促进共享,减少对知识产权的保护[13]。王克金指出,在一定意义上信息专有权的产生,恰恰导致了信息垄断的建立,妨碍了非商业领域对自由动信息的利用,并给科研、教学等领域带来消极影响。这正是知识/信息产权与信息获取权冲突的一种现实表现[14]。

2.3.2 其他影响因素

除了“信息获取权与其他权利的冲突”这一影响因素外,影响信息获取权利行使的因素还有很多,但是相关研究的文献比较少。连志英认为法律制度的缺失使得这一权利未能上升为法定权利,救济制度、监督制度的缺失使得这一权利很难成为现实权利,而政府理性经济人本性及保密文化从根本上阻碍了这一权利得到有效的保障[4]。刘珺认为新生代农民工信息权益缺失的主要成因有:长期以来形成的城乡二元结构背景下的制度缺陷和政策失误;受教育差距导致信息权益差距;排斥和社会不平等;自身维权意识薄弱[15]。

2.4 如何保障社会公众的信息获取权

信息获取权是社会公众的一项重要权利,然而在现实中信息获取权利的行使将受到各种因素的阻碍,如何保障社会公众的信息获取权成为研究者最关注的问题,有许多学者都提出了自己的观点。

2.4.1 通过立法保障信息获取权

目前世界各国对于信息获取权的立法大致分为以下几种:宪法中明确规定信息自由权,这些国家主要是一些新兴工业化国家(如泰国、南美国家)以及社会转型国家(如东欧国家),发达国家中的瑞典亦属此例。通过法院对表达自由的解释,将信息自由解释为宪法权利的一部分,日本、韩国等国家采取这种做法。制定专门的信息自由法律,世界上最早制定信息自由法的国家是瑞典,但真正引发世界信息自由法制定浪潮的是美国,目前世界大部分国家和地区都已出台或正在制定各国的信息自由法[8]。张建文对独联体《信息获取权示范法》进行了研究,对独联体《信息获取权示范法》的立法背景、一般规定、实现方式等方面进行了评述[16]。肖秋会对俄罗斯于2006年7月颁布的信息法《信息、信息技术和信息保护法》进行了介绍,特点之一是对保障公民和组织的信息权利(如信息获取权、隐私权等)给予了充分的关注,强调在调整信息法律关系时遵循如下7条基本原则[17]。张菁对印度信息权利法主要内容和信息监督机制的分析[18]。在我国宪法条文中,找不到对信息获取权的直接规定。我国有关信息获取权的宪法依据主要见于宪法中一些有关公民基本权利的条文。我国宪法第2条规定:中华人民共和国的一切权力属于人民;宪法第35条规定:中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由;宪法第41条规定:公民有批评建议、申诉、控告、检举的权利;宪法第46条规定:公民有受教育的权利和义务;宪法第47条规定:公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。这些对公民权利的规定都隐含着对信息获取权的确认,是我国信息获取权的宪法渊源[16]。

2.4.2 通过公共图书馆、公共档案馆保障公众信息获取权

范并思在国内学界中最早明确提出公共图书馆制度是一种维护信息公平、保障民众信息权利的社会信息保障制度[19],认为公共图书馆的社会意义在于,它的存在使社会中每一个公民具备了自由获取知识或信息的权利,它代表的是一种社会用以调节知识或信息分配,以实现社会知识或信息保障的制度[20]。蒋永福等认为公共图书馆正是以面向公众传递文献信息为己任,为公民获取信息提供公共平台,为保障公民的信息获取权而提供相应服务,是公共图书馆存在的核心价值所在。从权利哲学的角度上说,政府之所以设置公共图书馆这样一种社会建制,其核心目的就是为了保障公民的信息获取权而提供一种公共制度安排[10]。周林兴提出公共档案馆是公众档案信息获取权的社会保障制度[21]。陈艳红、张浩论证了公共档案馆在信息资源、信息服务、信息法律法规、信息基础设施等方面能有效保障公众平等享有信息获取权[22]。刘进军尝试建立一套我国公共图书馆公众获取权保障机制,主要包括管理体制、结构布局、经费、法律、人才、服务评价几个方面来保障公共图书馆真正公平地为公众提供信息服务,充分发挥信息获取权保障制度的优越性[23]。赵淑君等认为图书馆作为信息的收藏者和传播者,在维护读者(社会公众)信息获取权上的作用,是其他任何机构所无法比拟的[24]。

2.4.3 通过完善政府信息公开保障公民信息获取权

王建提出要保障公民的信息获取权必须从3个方面着手:一是改变政府机构信息公开的权利意识,实现公民的信息获取权;二是建立规范化的政府信息公开制度,切实保障公民信息获取权;三是完善政府信息公开监督保障机制,加强公民信息获取保障权。也认为应完善政府信息公开制度,保障公民的信息获取权,具体包括要改变政府机构信息公开的权力意识,要建立规范化的政府信息公开制度,要完善政府信息公开监督保障机制[25]。张利提出真正要使这一权利(获取政府信息权)得以实现就必须尽快制定政府信息公开法,确立政府信息公开制度,他认为政府信息公开制度的主要内容应该包括确立获取政府信息权、明确界定行使权利的限制、规定权利的救济手段、规定权利的行使程序等[26]。刘伟红认为要保障公民信息获取权应将该权利写入宪法并应通过制定信息公开法、行政程序法、完善我国有关保密的法律等途径构建我国公民信息获取权保障制度[27]。

2.4.4 通过培养公众的信息获取权意识

张照云认为当前我国公民的信息权利意识尚不够明确,公民对自己拥有平等的信息获取权认识不足或没有认识。因此,利用媒体和公共信息工作者大力宣传公民的信息权利,唤起公民的信息意识显得非常紧迫[28]。李昊青认为,信息权利意识指的是人们对于信息权利的认知、理解、态度主张、价值期望以及人们对于实现其信息权利方式的价值选择/判断。他指出使主体的信息权利意识觉醒的重要途径之一就是对信息政策和法律的宣传,即通过宣传让公民了解自己有什么信息权利,当权利受到侵害时,如何保护自己合法的信息权益。另一方面,要在实践中合理运用自己的信息获取权,这样公民才能切身体会自己拥有获取信息的权利[29]。

2.4.5 开放存取对公众信息权利的保障

除了推动学术交流外,开放存取的意义突出表现在保障了公众接触学术信息的权利。作为一种全新的学术出版模式,开放存取提倡作者(或作者所在的机构,或资助单位)付费出版,并同时接受国家及私人基金的赞助,对读者则是完全免费开放的。开放存取是典型的社会公益事业,是公众信息权利的保障机制之一。开放存取运动的蓬勃兴起必然导致开放资源的海量增长,而公众的信息权利也会日益得到保障[30]。

2.4.6 通过信息权利救济保障公众信息获取权利

有权利必有救济。李昊青认为从信息权利与信息公平的关系上,信息权利救济必然成为信息公平在制度层面的必然路径和有效保障。信息权利救济的主要表现为:本质上,信息权利救济是权利主体所应得的一种合法权利;功用上,它是主权利实现的保障,通过权利冲突的解决,为权利提供程序化机制;效力上,通过救济程序使主权利得以恢复或实现,从而体现出权利由“应然”向“实然”转化[31]。连志英认为:要确实保障我国公民获取政府档案信息的权利就应完善我国现有的救济制度,构建公民获取政府档案信息资源中的公益诉讼制度[32]。

3 研究展望

虽然我国学界对信息获取权作了大量研究,但在诸如信息获取权的概念、定位等基本问题上没有形成一致的认识;研究者对信息获取权的保障也是按照自己的思路进行研究,没有形成统一的研究框架。因此,未来对信息获取权的研究应着力解决以下问题:①在现有研究成果基础上,对信息获取权的基本问题进行规范化研究。比如信息获取权的概念界定、内容特征等,此类问题是后续研究的基础和平台,是亟待解决的基础性问题。②国内外社会公众信息获取权保障的现状研究。目前对国内外信息获取权保障的现状研究很少,主要集中于立法方面,其他方面很少研究。因此需全面了解国内外社会公众信息获取权保障的现状,对国内外社会公众信息获取权保障的现状进行比较,发现区别与差距。③对我国公众信息获取权保障的影响因素进行深层次分析。系统深入地分析我国公众信息获取权保障存在哪些障碍,这些障碍是由于什么原因造成的,我们要更深层次地分析障碍的成因,即影响信息获取权行使的因素研究。④我国公众信息获取权保障机制研究。对我国公众信息获取权保障途径进行系统研究,从立法、司法、行政、产业、教育等多个方面来架构社会公众信息获取权利保障机制,以真正地保障社会公众的信息获取权利,实现信息公平。

[1] 黄瑞华,朱莉欣,汪方军.论网络环境下的信息获取权[J].情报学报,2001(6):269-275.

[2] 王小兰.数字图书馆读者信息权利及其立法保护[J].晋图学刊,2008(4):30-32,70.

[3] 周毅.信息资源管理流程中公众的信息权利探析[J].中国图书馆学报,2009(1):86-91.

[4] 连志英.公民获取政府电子文件信息权利保障研究[J].档案学通讯,2011(2):43-45.

[5]范并思.信息获取权利——政府信息公开的法理基础[J].图书情报工作,2008(6):36-38.

[6] 周淑云.阐述信息获取权的宪法基础[J].图书馆工作与研究,2009(2):3-6.

[7]蒋红珍.知情权与信息获取权——以英美为比较法基础的概念界分[J].行政法研究,2010(3):102-110.

[8]张衠,丁波涛.公众信息获取权的法理基础——基于知情权的研究[J].图书情报知识,2009(9):95-98.

[9] 董永飞,蒋永福,卢国强.信息权利限度的法理思考[J].大学图书馆学报,2010(6):31-34.

[10] 蒋永福,黄丽霞.信息自由、信息权利与公共图书馆制度[J].图书情报知识,2005(2):20-23.

[11] 杨宏玲,黄瑞华.信息权利的性质及其对信息立法的影响[J].科学学研究,2005(1):35-39.

[12] 郑丽航.信息权利冲突的法理分析[J].图书情报工作,2005(12):60-63.

[13] 沙勇忠.基于信息权利的网络信息伦理[J].兰州大学学报,2006(5):54-59.

[14]王克金.权利冲突论——一个法律实证主义的分析[J].法制与社会发展,2004(2):57-59.

[15] 刘珺.包容视角下的新生代农民工信息权益保护[J].情报资料工作,2011(4):41-44.

[16] 张建文.独联体《信息获取权示范法》述评[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2011(5):42-46.

[17]肖秋会.近五年来俄罗斯信息政策和信息立法进展[J].图书情报知识,2010(4):96-101.

[18] 张菁.印度信息权利法与信息监督机制[J].情报杂志,2009(6):137-138.

[19]范并思.建设一个信息公平与信息保障的制度——纪念中国近代图书馆百年[J].图书馆,2004(2):1-4.

[20] 范并思.公共图书馆精神的时代辩护[J].中国图书馆学报,2004(2):5-11.

[21]周林兴.公共档案馆与制度公正——关于公共档案馆的制度视角研究[J].北京档案,2005(8):24-26.

[22] 陈艳红,张浩.试论公共档案馆在促进信息公平中的作用及对策[J].情报杂志,2008(2):138-141.

[23] 刘进军.我国公共图书馆对社会公众信息获取权的保障机制研究[J].情报理论与实践,2011(10):35-38.

[24] 赵淑君,等.网络信息的著作权保护及读者信息获取权的维护[J].计算机与网络,2003(4):60-61.

[25] 王建.政府信息公开与公民信息获取权保障[J].兰台世界,2009(9):3-4.

[26] 张利.论获取政府信息权[J].求索,2005(5):65-66.

[27] 刘伟红.公民信息获取权研究[D].济南:山东大学,2006.

[28] 张照云.我国信息公平问题探析[J].图书馆建设,2008(9):4-7.

[29] 李昊青.基于信息权利的信息公平研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2009:31-32.

[30] 肖冬梅.版权的争取、让渡与公众信息权利保障[J].中国图书馆学报,2006(4):91-94.

[31] 李昊青.信息权利救济:信息权利实现的程序化保障[J].图书情报工作,2009(2):74-77.

[33] 连志英.公民信息获取权保障视角下我国“档案法”的修改与完善[J].图书情报工作,2011(2):138-142.