“H”型教师的职前培养模式探析

刘学梅

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院, 安徽 芜湖 241002)

教师教育承载着中国教育的未来,师范生的培养是教师教育至为关键的阶段。[1]传统模式的师范生培养几乎由高校一手包揽,并以理论教学为主。此种背景下,师范生在师范院校所习得的公共理论、命题性知识与教育实践存在巨大落差,再加上教育实践知识与教育实践智慧的缺乏,无法迅速地胜任中小学的教学工作。为改变这一状况,安徽师范大学国家级地理科学特色专业建设点自2007年成立以来,以培养知行合一的“H”型教师为目标,积极推动高校与中学合作,探索联合培养师范生的新途径。经过五年多的建设,当前已形成了以“双导师”制度为抓手,以“课程群”建设为龙头,以“大课堂”教学模式为手段,以“七个一”工程为关键的特色专业建设体系。

一、“双导师”:合作化的人才培养模式

实践是教育理论的根基,教育理论不同程度地规制着教育实践,二者共生共通,互融互动。[2]因此,理论与实践是优秀教师发展的两翼,不能顾此失彼。“H”型教师由两条纵线支撑,一条是教育理论体系,一条是教育实践体系,纵线之间的横线象征教育理论与教育实践“共生互补、均衡发展、互为渗透”的关系。为培养既通教育理论,又善教学实践,还能知行合一的“H”型教师,学院为特色专业学生配备“双导师”,开展高校与中学合作培养师范生的新实践。

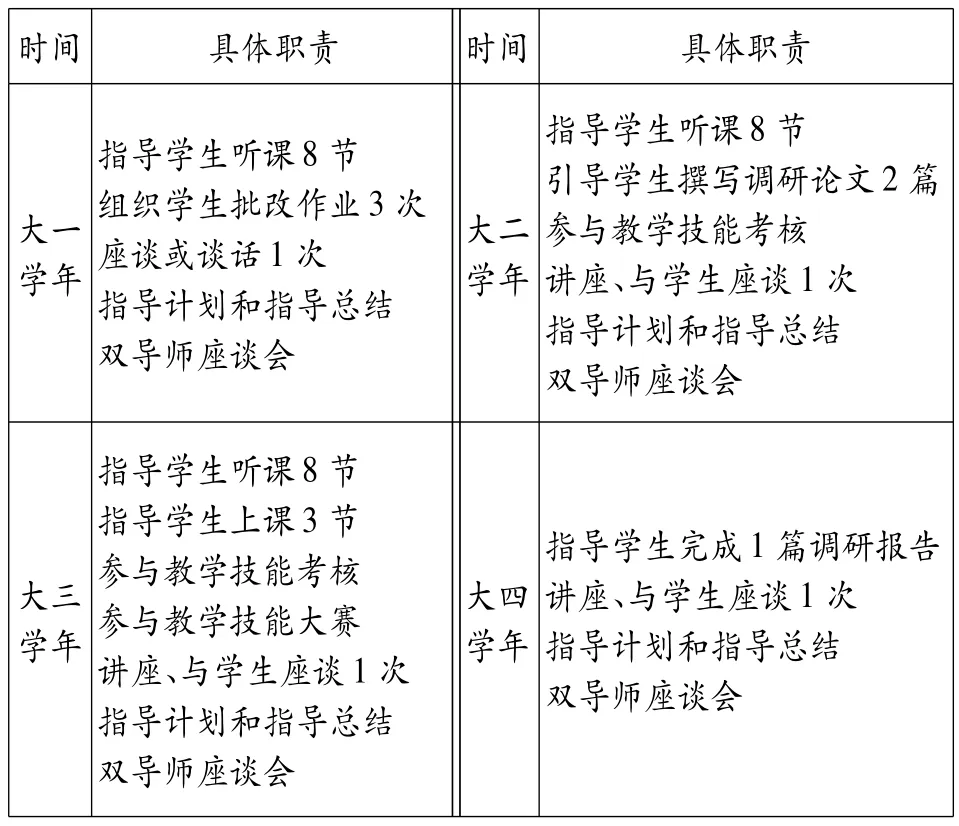

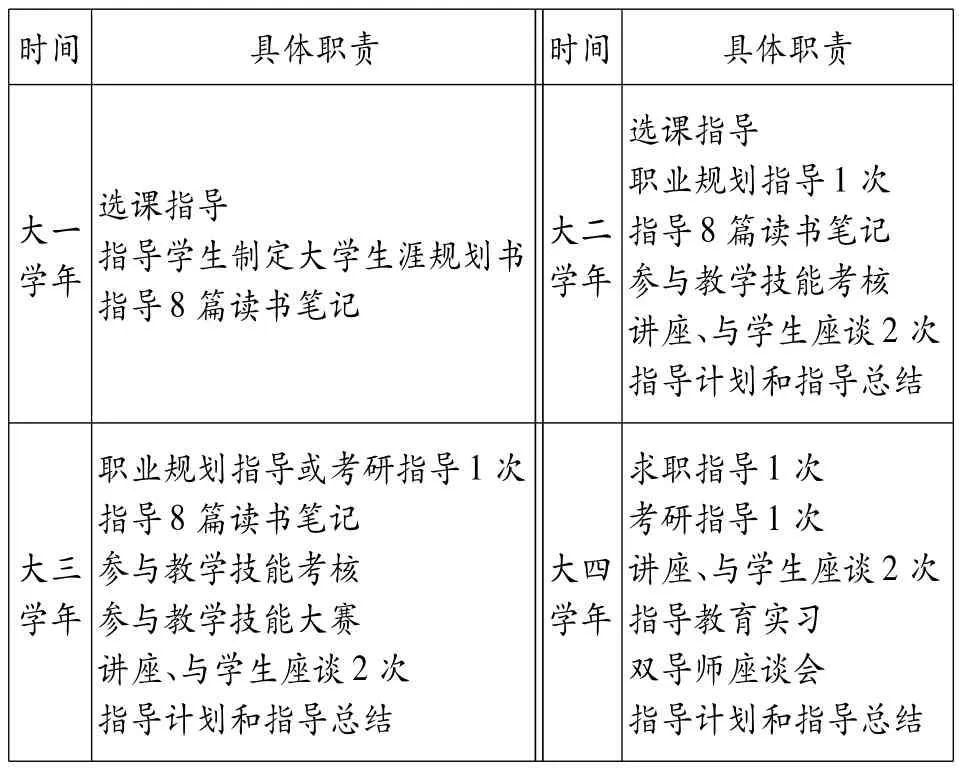

校外导师主要由一些优秀的、具有特长的中学地理教师担任,主要负责教学技能的培养、教育实践的指导以及教师职业道德的培养。校内导师主要由一些思想素质高和教学经验丰富的高校老师担任,主要负责专业指导、学术引导、品德培养以及职业规划指导。特色专业学生连续四年都配有校内校外导师,每位导师指导大约8名本科生。如表1所示,地理专业师范生几乎每周要去中学跟随校外导师听课、试讲、调研、批改作业,参与多种教学和教研活动,直面真实而复杂的实践问题,有效地连接理论与实践,丰富师范生的实践经验和体验,并将理论知识融合在实践中,在实践中积累经验,增长智慧。同时,在校内导师的指导下,学生通过专业阅读汲取营养,通过专业写作来反思成长。

实践证明,这种模式可以有效地平衡教育理论和教育实践、优化教师的知识和能力结构,弥补了长期以来过于强调理论知识尤其是学科知识教学而忽视实践能力培养等问题。

表1 国家级地理科学特色专业校外导师具体职责

表2 国家级地理科学特色专业校内导师具体职责

此外,双导师全面参与教育理论与教学实践的指导。

校外导师不只是负责实践指导,还参与理论课程教学。如校外导师讲授的《中学地理教学技能》、《地理教学艺术》、《中学地理教材分析》课程,凭借熟练的教学技能,独特的教学魅力,以及深刻的实践体会,深受学生好评。校内导师也不只是负责理论指导,还积极投入教学技能的培训。如校内导师每学期要参与本组学生的教学技能考核,与校外导师共同培训教学技能考核不过关的同学,指导学生参与教学技能大赛,引导学生参与教育见习和教育实习等等。

总之,校内外导师共同帮助师范生及时、有效地将理论融入专业实践中,通过在实践中理解和运用理论知识建立知识与复杂实践之间的内在关联,并提升其对经验进行理论化的能力。[3]

二、课程群:特色化的教师教育课程体系

课程群是指既自成体系,内容纵向上有承启关系,横向上有内在联系,具有某一共同属性的一组课程集群。[4]课程群有利于实现课程建设的规模效益。构建地理教师教育课程群是特色专业建设的龙头。其建设思路为:

1.一个核心

地理教学论是地理师范生培养的核心课程,是一门研究地理教学规律并指导地理教学实践的理论与实践并重的课程,四个模块都以此为基础进行拓展和深入。

2.四个模块

一是一般教育理论模块,它主要帮助学生掌握教育教学的规律,形成正确的教育理念,如《教育学》、《心理学》等。二是地理教育理论模块,主要帮助学生认识地理教学的目标、原则、方法等,树立地理教育的正确理念,掌握地理教育教学方法,包括《中学地理课程改革》、《中学地理教学艺术》、《中学地理研究性学习》等课程。三是地理教学技能、技术模块,全方位地培养地理师范生的多种课堂教学技能和技术,包括《中学地理教学技能》、《中学地理教学设计》、《中学地理教材分析》、《计算机辅助地理教学》等课程。四是地理教学研究的模块,如《中学地理教育研究方法》等。四个模块的课程之间既相互独立又互联互补,以利于学生对地理教学规律的全面掌握和地理教学能力的全方位提高。

三、大课堂:多元化的教学模式

“大课堂”的教学理念要求:其一,课堂教学形式要“大”——多元化,转变单一的被动接受学习模式,依据课程本身及学生背景采取多元化教学模式。案例教学设置真实的教育情境,调动学生课堂学习的积极性。活动教学通过课堂讨论、分组研讨、学生主讲等形式让学生主动参与课堂教学活动,积极思考。研究性教学通过任务驱动,培养学生解决真实问题的能力。如《植物地理》老师带领学生走出教室,采集和辨识校园里的植物,制作植物标本,记录观察校园植物情况,既提高了学生的观察能力,又锻炼了学生的意志力。《气象学》教师带领学生参观芜湖市气象站,促进理论知识与实践知识的交融。

其二,课堂教学内容要“大”——关注社会。超越教材,超越课堂,超越教师,让学生关心社会发展、关注社会问题,不仅可以拓展学习资源,促进理论知识实践化,而且可以培养学生的创新精神和实践能力,强化学生的社会责任感,提升学生的综合素质。

四、“七个一”:全程化的实践教学

实践教学是培养学生综合素质和创新能力的重要途径。实验、实习、观摩、试讲、比赛等都是其重要形式。特色专业联动“三个课堂”,以“七个一”工程为基础构建全程化的实践教学体系。

1.第一课堂:加强实验、实习、实训

第一课堂是专业知识与专业能力学习的主阵地。通过创新三大野外实习(巢湖地质野外实习、庐山自然地理野外实习、皖南人文地理野外实习)模式,设计层次化、模块化、开放化的课程实验,提高学生的专业实践能力。同时,为增强教育实践知识,养成教育实践智慧,特色专业不仅延长教育实习时间,还采取连续性、阶段性等多样化的教育实习模式。如大一开展“体验式”教育见习,让学生观摩和体验中学地理课堂教学;大二开展“调研式”教育见习,让学生在观摩与体验中提出问题,或者让学生带着问题去观摩与体验;大三开展“参与式”教育见习,让学生充当中学地理教师或班主任的助手,参与地理教学和班主任工作;大四开展“实训式”教育实习,进入中学集中实训后开始顶岗实习。

表3 国家级地理科学特色专业第二课堂“七个一”工程

2.第二课堂:实施“七个一”工程

作为素质拓展的重要载体,第二课堂在塑造人格、激发潜能、培养创新意识等方面有其不可替代的地位。如表3所示,学院在第二课堂开展以“七个一”工程为基础的全程化的教学活动。

其一,设计多层次的活动丰富实践知识。

“七个一”工程在不同的年级有不同的培养目标,具有一定的层次性和连续性。如“每期一赛”,每学期举办的专业大赛活动形式和活动内容都有所侧重。如大一阶段,结合学校开设的《普通话》和《书法》课程,主要培养地理教学技能中最重要但又最需训练时间的语言表达能力和三板(板书、板图、板画)技能。大二阶段,结合学生的专业课学习,举办一系列的专业基础知识竞赛和专业技能竞赛,如“世界地理”知识竞赛、“中国地理”知识竞赛、Arc view制图大赛等,以此夯实专业知识,提高专业技能。大三阶段,举办各种形式的教学设计、讲课、说课等大赛,重点提高学生的地理课堂教学技能。大四阶段,围绕培养教研能力和组织管理能力的目标,组织开展教育实习日记比赛、班主任妙招擂台赛、调研报告比赛等活动。

其二,专业阅读与专业写作引领专业成长。

(1)专业阅读:滋养心灵。专业阅读是优秀教师专业成长的必经之路。与经典和前沿对话,可以拓宽知识视野,增加教育素养,启迪教育智慧,丰盈教育思想。阅读可以让教师过一种有品质的教育生活,故而学院采取了以下策略:

首先,整合“好书”资源。双导师共同制定了《国家级地理科学特色专业学生推荐书目》,学院不仅出资专门为实验班学生购买大批教育类书籍,而且还订阅《地理教育》、《地理教学》、《中学地理教学参考》、《班主任之友》等杂志,订购《中国教育报》、《中国教师报》等报刊,同学们也积极推荐和捐献优秀的图书,筹办读书社,并且还制定了专门的管理制度。

其次,选择“好书”阅读方式。特色专业学生在校内导师的指导下每月阅读一本推荐书目中的经典著作,并不定期举办读书交流活动,如小组读书汇报会、全院读书月活动等。此外,在专业教师和辅导员的支持下,特色专业创办了自己的读书期刊。

(2)专业写作:提升思想。专业阅读就是吸取养料,专业写作是表达思想。阅读是写作的基础,思考是写作的灵魂。[5]专业写作过程中的深度反思,是学生自我成长的关键。学院鼓励特色专业学生进行专业写作,形式不拘一格,如每月一读后随性的读书报告,每周一课后简短的教学反思,每周一听后务实的听课随笔和案例研究,教育实习中的教育调研,关键是与自身实践相结合,强调专业反思,关心教学细节,注重案例研究。

3.第三课堂:立志服务社会

参加社会实践,服务社会,是对学生进行专业知识和思想教育的重要形式。在学院的积极引导和组织下,学生们在寒暑假里充分利用所学专业知识上山下乡支教、深入农村进行科普宣传,既增长了才干,又磨炼了意志,还增强了社会责任感。

总之,安徽师范大学国家级地理科学特色专业建设效果显著,不仅形成了一个成熟的“H”型教师的培养模式,还探索了一种高校与中学合作的教师培养新途径,构筑了一个特色鲜明的课程群,开放了一个大课堂教学模式,建立了一个稳定的实践教学体系,尤其是培养了一批批优秀的学生。经过大学四年的系统培养,特色专业学生综合素质全面发展,教学能力显著提高。2012届国家级地理科学专业学生 (共82人)获校级以上奖励近200人次、获得的国家级荣誉有国家奖学金两次、谷歌中国大学生公益创意大赛奖学金;省级荣誉有第八届安徽省十大杰出青年志愿者、安徽省第二届师范生教学技能竞赛理科省级一等奖;校级奖励有校首届课件制作大赛一等奖、校首届说课大赛一等奖、校三字一笔比赛一等奖、校第七届“师大骄子”十佳大学生第一名、校首届“自强之星”第一名、校德育小品大赛一等奖等。

[1]戴立益.师范生培养:内容、过程与保障[J].教师教育,2011(5).

[2]张聪,于伟.近十年来教育理论与教育实践关系研究的梳理与反思[J].当代教育科学,2011(5).

[3]戚万学,王夫艳.教师专业实践能力:内涵与特征[J].教育研究,2012(2).

[4]朱振林.课程群建设断想[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2011(5).

[5]朱永新.阅读改变我们的生活[N].团结报,2011-04-26.