大学生就业焦虑与父母教养方式、自我概念之关系

段彩彬,刘春雷

(吉林师范大学 教育科学学院,吉林 四平 136000)

一、问题提出

随着高等教育由精英化向大众化转变,大学生就业难的现象越发凸显,众多大学生甚至出现了就业焦虑。张晓琴[1]和杜岸政[2]等学者都对就业焦虑做了详细的阐释和研究,认为就业焦虑是个体在面临就业时所产生的无能、自卑等认知变化,担忧、恐惧和后悔的情绪反应,以及相应的生理机能变化。张玉柱和陈中永[3]将就业焦虑转化为四种变量:对就业前景的担忧、自信心不足、缺乏就业支持和就业竞争压力,这是应用较为广泛的模型之一。

在实证研究领域,大学生就业焦虑的影响因素与内部机制一直是研究者探讨的重要课题。刘春雷[4]认为家庭环境对大学生就业心理有重要影响,其中家庭教养方式最受关注。刘春雷和段彩彬[5]的研究表明,良好的教养方式和就业焦虑呈负相关。国 外 许 多 学 者 如 Parker[6]、Nancy[7]和Benjaminsen[8]等提出,父母教养方式对子女人格发展和心理健康有所影响,Baumrind[9]也提出父母教养方式对儿童青少年心理发展具有重要作用。父母教养方式对就业焦虑是否也存在影响将是本文关注的问题之一。

Bosma[10]强调,人是主动积极的选择、解释和建构者,外部环境一般要经过与个体因素的相互作用才能发挥影响。因此,个体因素对就业焦虑会产生更为直接的影响。冯超[11]证实了学业自我概念在初中生父母教养方式和考试焦虑间的中介作用。因此,自我概念是否在父母教养方式和大学生就业焦虑之间起到中介作用,也是本文需要研究证实的问题之一。

总之,就业焦虑是环境因素和个人因素相互作用的结果,本研究拟通过结构方程模型来探讨就业焦虑与父母教养方式、自我概念之间的关系,分析就业焦虑的影响机制,为大学生就业的教育干预工作提供理论依据和证据支持。

二、研究方法

1.被 试

采用整群取样法选取吉林省2所高校大三、大四学生300名进行测查(其中,男生112人,占39.2%;女生174人,占60.8%),最终形成有效问卷286份,有效率95.3%。

2.研究工具

(1)就业焦虑。采用张玉柱、陈中永[3]编制的“高校毕业生择业焦虑量表”。问卷包含四个分量表:对就业前景的担忧、自信心不足、缺乏就业支持、就业竞争压力。问卷共26个题目,每个题目从“完全不符合”到“完全符合”均为5点记分。张玉柱[12]又在2011年对该问卷做了进一步的验证和比较,各分问卷的内部一致性系数在0.71~0.86间,问卷整体的内部一致性系数为0.92。各分问卷的分半信度在0.64~0.84之间,问卷整体的分半信度为0.88,符合心理测量的要求。

(2)父母教养方式。采用 Perris[13]编制、岳冬梅等[14]修订的父母教养方式问卷。问卷共11个因子:父亲:F1(情感温暖与理解)、F2(惩罚、严厉)、F3(过分干涉)、F4(偏爱被试)、F5(拒绝否认)、F6(过度保护)。母亲:MM1(情感温暖与理解)、MM2(过分干涉、过度保护)、MM3(拒绝否认)、MM4(惩罚、严厉)、MM5(偏爱被试)。共66个条目。问卷采用4点记分法,通过回忆做出评估。各分量表的同质性信度为0.46~0.88,分半信度为0.50~0.91,符合测量标准。

(3)自我概念。采用林邦杰[15]修订的田纳西自我概念量表(TSCS)。问卷分生理自我、道德自我、心理自我、家庭自我、社会自我、自我批评、自我认同、自我满意、自我行动9个因子和自我概念总分。自我批评为负向因子,其余为正向因子,共70个条目,采用5点记分。该问卷具有良好信度和效度,符合测量标准。

3.数据收集与统计

由受过培训的心理学研究生担任主试,集体施测统一收发问卷。采用SPSS 16.0和Amos 7.0对数据进行统计分析。

三、研究结果

1.大学生就业焦虑在人口学变量上的差异

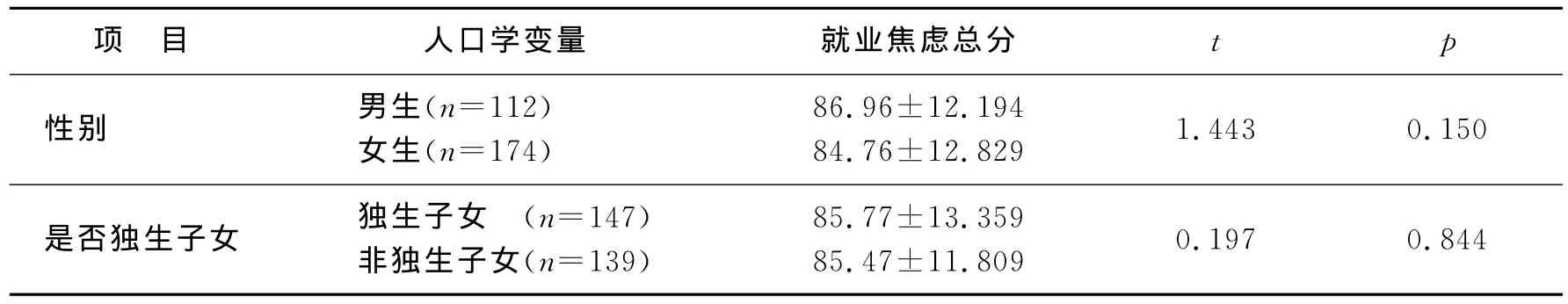

采用独立样本t检验方法,分析人口变量对大学生就业焦虑的影响,结果(见表1)表明,性别和是否独生子女在总的就业焦虑上不存在显著差异(p=0.150,p=0.844)。

表1 大学生就业焦虑在人口学变量上的差异(M±SD)

2.就业焦虑、父母教养方式和自我概念间相关分析

关于就业焦虑与父母教养方式,结果(见表2)表明,父母良好的教养方式(情感温暖理解)与就业焦虑呈显著正相关;父母不良的教养方式(惩罚、干涉、拒绝否认、过度保护、偏爱被试)与就业焦虑呈显著负相关。

表2 就业焦虑和父母教养方式的相关r

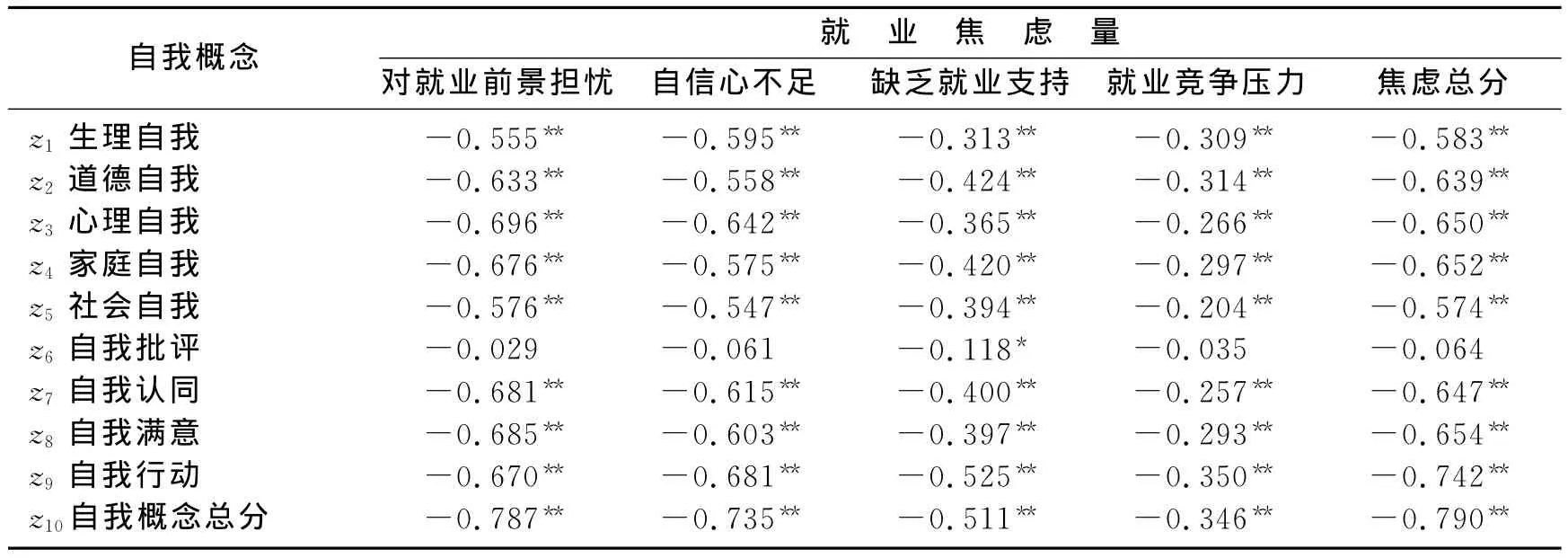

关于就业焦虑与自我概念,结果(见表3)表明,就业焦虑总分及其各因子与自我概念(自我批评因子除外)呈显著负相关(p<0.01)。

关于父母教养方式与自我概念,结果(见表4)表明,父母良好教养方式(情感温暖理解)与自我概念总分及部分因子显著正相关,父母不良教养方式(惩罚、干涉、拒绝否认、过度保护、偏爱被试)与自我概念总分及部分因子显著负相关。

表3 就业焦虑和自我概念的相关r

表4 父母教养方式和自我概念的相关r

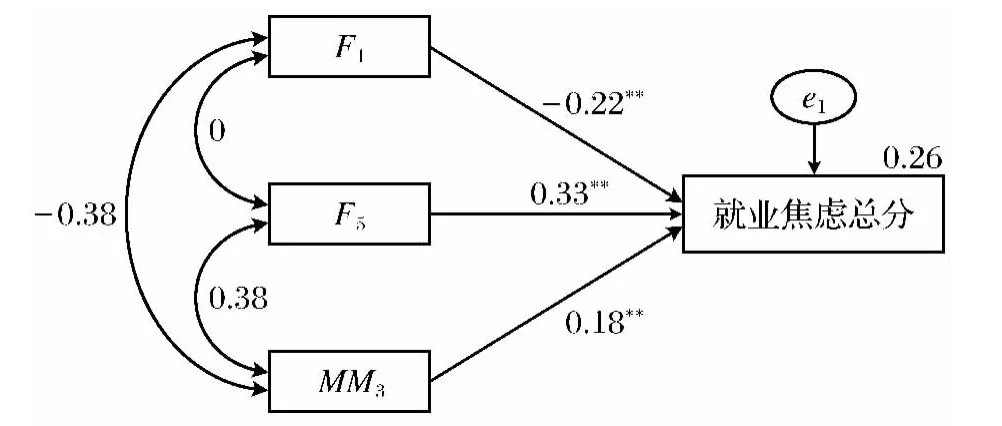

3.父母教养方式与就业焦虑的关系模型

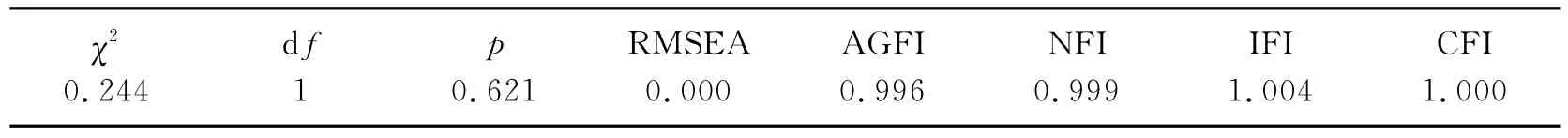

采用结构方程模型Amos 7.0分析父母教养方式与就业焦虑之间的关系。模型中(见图1),F1情感温暖理解、F5拒绝否认和MM3拒绝否认为外衍观察变量,就业焦虑总分为内衍观察变量。各项拟合指数见表5,其中χ2=0.22,df=1,p>0.05,RMSEA<0.05,AGFI、NFI、IFI和CFI均大于0.90,表明模型和数据拟合良好。

图1 父母教养方式与就业焦虑的关系模型

表5 父母教养方式与就业焦虑关系模型的拟合指数(n=286)

模型结构关系表明,F1、F5和MM3对就业焦虑总分预测作用显著,路径系数分别为-0.22,p<0.01;0.33,p<0.01;0.18,p<0.01。具体表现为,父亲情感温暖理解可较强地负向预测就业焦虑,父母亲拒绝否认可正向预测就业焦虑,从而说明良好的教养方式有利于减少就业焦虑。父母教养方式对就业焦虑总分的解释率(R2)为0.26。

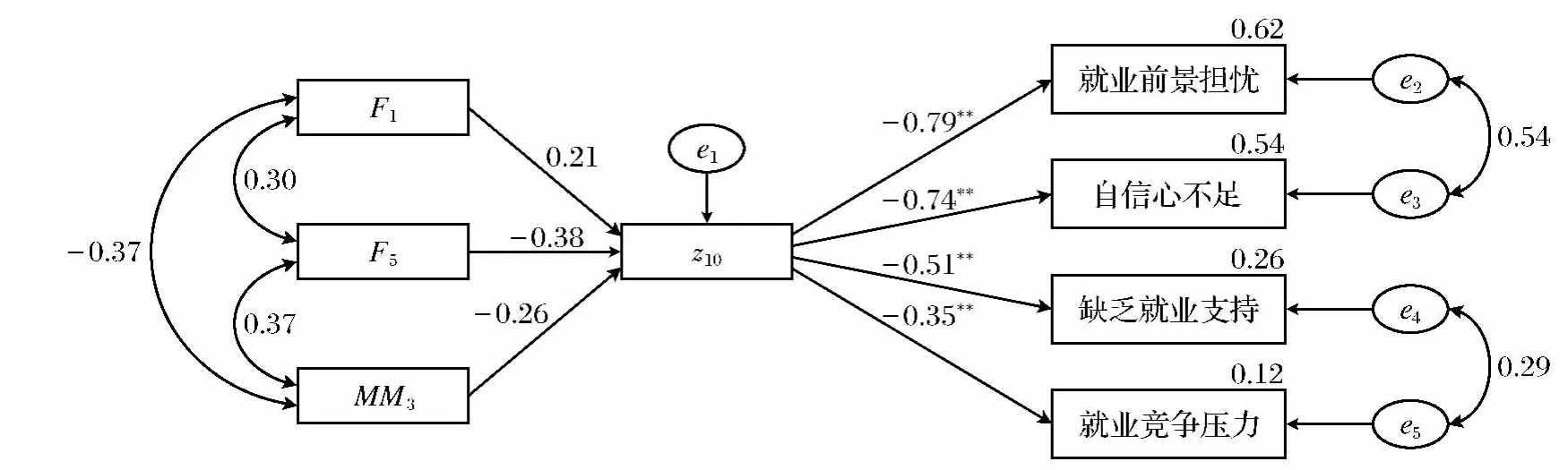

图2 中介作用对就业焦虑各个因子作用的关系模型

4.父母教养方式与就业焦虑关系中自我概念的中介作用

采用结构方程模型Amos 7.0进一步分析自我概念在父母教养方式和就业焦虑各因子之间的中介作用(如图2)。以F1、F5和MM3为外衍观察变量,z10自我概念总分为中介变量,就业焦虑各个因子为内衍观察变量。各项拟合指数见表6。其中,χ2=52.499,df=16,p<0.05,RMSEA>0.08,AGFI、NFI、IFI和 CFI均大于0.90,表明模型和数据拟合良好。

表6 中介作用与就业焦虑各个因子的关系模型拟合指数(n=286)

模型结构关系表明,F1情感温暖理解、F5拒绝否认和MM1拒绝否认对就业焦虑各因子不存在直接的预测作用,而是以自我概念为中介变量对就业焦虑产生间接影响且作用显著。影响路径系数分别为:-0.79,p<0.01;-0.74,p<0.01;-0.51,p<0.01;-0.35,p<0.01。即:父亲情感温暖理解较强的正向预测自我概念,进而以自我概念为中介较强的负向预测就业焦虑各个因子;父母亲拒绝否认可较强的负向预测自我概念,进而以自我概念为中介较强的负向预测就业焦虑。

对各因子的解释率(R2)分别为:0.62,0.54,0.26,0.12。表明对就业前景担忧和自信心不足的预测程度要高于对缺乏就业支持和就业竞争压力的预测。

四、结 论

1.大学生就业焦虑在人口学变量上无显著差异

大学生就业焦虑总分普遍较高,但在性别和是否独生子女上没有显著差异。说明普遍存在的大学生就业难的问题可能是因为社会的转型和变迁、高校对大学生进行的社会化教育存在缺陷、个体理性认识不够、面临择业时缺乏有效策略等原因造成的。

2.父母教养方式与就业焦虑之间的间接影响

模型结果(图1)显示,父亲情感温暖理解和父母拒绝否认对就业焦虑影响显著。可能因为父亲的情感温暖理解无形中给予子女支持,使其更加自信地面对问题。而父母的拒绝否认在某种程度上制约了子女自我意识的发展,甚至会引起与子女间感情的破裂,从而导致焦虑感的产生。钱明怡[16]研究表明,父母给子女以更多的关心、温暖与理解时,有助于他们更好地调整自己的心态,形成积极的自我评价,反之易产生不利影响。从父母教养方式对就业焦虑的解释率可以看出,两者存在因果关系,但预测程度并不高(R2=0.26)。可能的解释是:父母教养方式具有相对稳定性,影响个体心理形成及发展;其对就业焦虑的影响固然存在,但更多可能是间接影响,即通过个体因素(如自我概念)而发挥作用。

3.父母教养方式以自我概念为中介对就业焦虑产生影响

模型结果(图2)显示,父母教养方式对就业焦虑不产生直接影响,而以自我概念为中介产生间接影响。因此,父母及学校在给予大学生就业帮助的时候,要注意方式和方法,教养方式和自我概念要同时考虑。大学生本身只有对自己有充分的了解、正确的评价,面临就业时才会有安全感。在影响因子中,对就业前景的担忧和自信心不足预测较高,对缺乏就业支持和就业竞争压力预测较低。说明对就业焦虑的影响因素和机制中还有除教养方式和自我概念以外的其他因素,有待于进一步的实证研究。从两个模型(图1,图2)的解释率来看,父母教养方式和自我概念对就业焦虑具有更高的解释率,说明父母教养方式以自我概念为中介对大学生就业焦虑产生更强烈的影响。

[1] 张晓琴.大学生就业焦虑及其成因分析[J].社会心理科学,2004,19(5):618.

[2] 杜岸政,王瑾,王滨.大学毕业生心理弹性自我分化和就业焦虑的关系[J].中国学校卫生,2012,33(1):31-33.

[3] 张玉柱,陈中永.高校毕业生择业焦虑问卷初步编制[J].中国心理卫生杂志,2006,20(8):555-557.

[4] 刘春雷.当代大学生就业心理问题及其影响因素研究[D].长春:吉林大学,2010.

[5] 刘春雷,段彩彬.大学毕业生父母教养方式和就业焦虑的相关性研究[J].吉林师范大学学报,2012,40(6):50-52.

[6] Parker G.Parental Representation of Parents with Anxiety Neurosis[J].Acta Psychiatr Scand,1981,63:33-36.

[7] Darling N,Steinberg L.Parenting Style as Context:An Integrative Model[J].Psychological Bulletin,1993,113(3):487-496.

[8] Benjaminsen S,Krarup G,Lauritsen R.Personality,Parental Rearing Behaviour and Parental Loss in Attempted Suicide:A Comparative Study[J].Acta Psychiatr Scand,1990:82(5):389-397.

[9] Baumrind D.Current Patterns of Parental Authority[J].Developmental Monograph,1971,4(1):2-105.

[10] Bosam, H A, Kunnen E S. Determinants and Mechanisms in Ego Identity Development:A Review and Synthesis[J].Developmental Review,2001,21(1)39-66.

[11] 冯超.初中生父母教养方式、学业自我概念与考试焦虑关系的研究[D].上海:华东师范大学,2011.

[12] 张玉柱,姚德雯.高校毕业生择业焦虑问卷的跨地区验证和比较[J].心理行为与研究,2011,9(2):120-124.

[13] Perris C,Jacobsson L,Lindstrn H,et al.Development of a New Inventory for Assessing Memories of Parental Rearing Behaviour[J].Acta.Psyehiatr.Scand.,1980,61(4):265-274.

[14] 岳冬梅,李鸣果,金魁和,等.父母教养方式:EMBU的初步修订及其在神经症患者的应用[J].中国心理卫生杂志,1993,7(3):97-101.

[15] 林邦杰.田纳西自我概念量表之修订[J].中国测验年刊,1980:27.

[16] 钱铭怡,肖广兰.青少年心理健康水平、自我效能、自尊与父母教育方式的相关研究[J].心理科学,1998,21(6):553-555.