普洱市思茅区地质灾害分区与防治对策

王冬冬,范柱国,范立伟,范昆琨,刘成

(昆明理工大学,云南 昆明 650093)

1 自然地理概况

普洱市思茅区地处云贵高原西南缘、横断山脉无量山南部,地势向北西、南西、南东倾斜,地貌类型主要有构造侵蚀中山地貌、构造侵蚀溶蚀低中山地貌和岩溶地貌三大类,大地构造位置位于印支块体南部、兰坪—思茅中生代坳陷南部[1],构造展布总体呈北西向、近南北向,地质构造复杂,褶皱、断裂发育。区内地层发育较为齐全,从古生界至新生界第四纪几乎均有出露,以砂岩、泥岩和碳酸岩为主,局部夹有煤线和石膏。该区属低纬高原南亚热带季风气候区,气候湿润多雨,垂直梯度明显,每年5—10月为雨季,降雨量占年降雨量的86.4%,暴雨或强降雨多集中在汛期(6—9月),为地质灾害的发生提供了有利条件。该区处于思茅—莱州地震带上,>5级的地震时有发生,地震多集中在思茅—普洱之间以及震东、云仙区内[1],地质环境总体较脆弱,成灾条件复杂。

2 地质灾害现状及诱因

据调查,截至2010年年末思茅区共有现状和潜在地质灾害点131个,其中滑坡96个、不稳定斜坡30个、泥石流沟2条、地面塌陷2处、崩塌1处。从地质灾害空间分布看,该区地质灾害多形成在平均坡度>25°的山区斜坡地带,受地形控制明显,具有顺沟、河两岸谷坡发育的特点;从发生时间看,滑坡、泥石流和不稳定斜坡发生活动及变形迹象几乎全部在雨季[2]。

思茅区经济发展迅速,人类工程活动对地质环境的影响不断加大,地质灾害诱因日趋多样,主要有降雨、地震、环境退化、村镇建设、农业活动以及道路、矿业、水利工程建设等,尤其降雨是最重要的诱发因素,主要表现为地质灾害的易发区一般与强降雨的分布区域相一致;地质灾害的发生时间多集中在雨季,发生数量与年降雨量成正比;地质灾害发生的周期性与降雨周期在较大程度上相吻合,地质灾害的发生多与降雨同步或略滞后。地灾频次与降雨量的关系见图1。

图1 地灾频次与降雨量的关系

3 地质灾害分区

以思茅区为研究区,采取定性分析与定量分析相结合的方法进行地质灾害易发区划分[3]。

3.1 定性分析

依据思茅区地质灾害野外调查结果,结合区内地质环境、地形地貌、气候、植被、地质灾害发育现状和时空分布特征以及人类活动等,将地质灾害发生区域划分为高易发区、中易发区和低易发区。其中,高易发区主要分布在人类工程活动频繁、人口密度大的区域;低易发区主要分布在不同乡镇接壤部位或全区与其他州、县接壤部位,人口密度较小,人类活动相对较少,植被覆盖较好。

3.2 定量分析

采用综合危险性指数法,配合现状调查,对主要灾害点进行影响因素分析,选择地形坡度、地质构造、公路分布、降雨量、现状和潜在地质灾害点空间分布等作为评价因子,对各评价因子进行空间叠加运算,参考定性分析标准,得到思茅区地质灾害易发性分区。

3.2.1 单元网格划分

运用栅格数据处理方法对研究区进行剖分,每个单元面积为1 km×1 km~3 km×3 km,考虑到思茅区内地形地貌、地质条件变化较大,单元面积取其下限,即1 km×1 km。全区共划分为4 002个单元网格。

3.2.2 地质灾害综合危险性指数

地质灾害综合危险性指数计算公式为

式中:Z为地质灾害综合危险性指数;Zq为潜在地质灾害强度指数;Zx为现状地质灾害强度指数。

潜在地质灾害强度指数评价因子的选取要综合考虑地质环境条件和人类工程—经济活动情况。本研究选取的潜在地质灾害强度指数评价因子主要包括评价单元内控制地质灾害形成的地形坡度、地质构造、公路分布、降雨量、现状和潜在地质灾害点空间分布的量化处理分值,各评价因子的选取与评价标准的制定依具体情况而定。在现状地质灾害强度指数评价因子处理过程中,应充分考虑现状和潜在地质灾害点的空间分布特征,同时考虑具有相似地质环境条件、自然环境条件及人为影响作用的相邻地区,通过对各地质灾害点进行不同缓冲区构建,用于确定易发区界线。每个评价因子分级均按3级(Ⅰ—Ⅲ级)处理,分值根据其对地质灾害的影响程度确定,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的基本分值分别对应3、2、1。各评价因子权重采用专家打分与现状地质灾害点实际情况分析相结合的方法确定。

3.2.3 潜在地质灾害强度指数

潜在地质灾害强度指数(Zq)计算公式为

式中:S、G、R、J、D 分别为评价单元内控制地质灾害形成的地形坡度、地质构造、公路分布、降雨量以及现状和潜在地质灾害点空间分布的评价因子基本分值,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级分别对应 3、2、1;AS、AG、AR、AJ、AD分别为各评价因子权值,根据专家打分和地区实际,各评价因子权值依次为 0.275、0.175、0.175、0.100、0.275。

①地形坡度。经统计,区内现状和潜在地质灾害点多分布在坡度8°~88°的范围内,其中坡度25°以上的现状和潜在地质灾害点共99个,占总数的76%;8°~25°的共29个,占总数的22.1%。基于灾害调查和专家经验,在考虑地形坡度因素时,将其级别确定为25°以上为Ⅰ级、8°~25°为Ⅱ级、0 ~8°为Ⅲ级。②地质构造。区内现状和潜在地质灾害点的空间分布随着各活动断裂的延伸呈现出较为明显的带状分布特征,因此在考虑地质构造因素时,按灾害点距活动断裂的距离,将其级别确定为0~2.5 km为Ⅰ级、2.5~5 km为Ⅱ级、5 km以上为Ⅲ级,地质构造因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的现状和潜在地质灾害点分别占总数的68.8%、13.6%、17.6%。③公路分布。区内现状和潜在地质灾害点随公路延伸呈现出明显的带状分布特征。在考虑公路分布因子时,将其级别确定为0~2.5 m为Ⅰ级、2.5~5 m为Ⅱ级、5 m以上为Ⅲ级,公路分布因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的现状和潜在地质灾害点分别占总数的71.2%、24.0%、4.8%。④降雨量。区内降雨充沛,年降雨量1 200~2 000 mm,但由于缺少对日最大、时最大降雨量的统计,因此将降雨量因子的权重确定为0.1,并根据降雨量等值线图,将其级别确定为1 800~2 000 mm为Ⅰ级、1 600~1 800 mm为Ⅱ级、1 200~16 00 mm为Ⅲ级。⑤现状和潜在地质灾害点空间分布。区内现状和潜在地质灾害点多分布在人类工程活动频繁、人口密集的地区,因此在考虑地质灾害点分布因子时,依据人口数量,将其级别确定为1 000人以上为Ⅰ级、500~1 000人为Ⅱ级、500人以下为Ⅲ级。

3.2.4 现状地质灾害强度指数

现状地质灾害强度指数(Zx)以研究区内的现状和潜在地质灾害点空间分布现状作为评价依据。考虑到相邻区域可能具有相似的地质环境条件、自然环境条件及人为影响作用,故假设相邻区域内具有相似的地质灾害诱发条件,同类型的地质灾害点在不同缓冲区范围内具有相似的易发特征,对研究区地质灾害点作缓冲区分析。依据专家经验,将现状和潜在地质灾害点空间分布现状因子确定为缓冲区面积0~2.5 km2为Ⅰ级、2.5~5 km2为Ⅱ级、5 km2以上为Ⅲ级。

3.2.5 地质灾害易发区划分

根据研究区地形坡度、地质构造、公路分布、降雨量、现状和潜在地质灾害点空间分布等资料,利用Arc-GIS软件的空间分析功能,由公式(2)求得各评价单元的潜在地质灾害强度指数,再由公式(1)加上现状地质灾害强度指数,分级赋值后进行叠加,最终得到各评价单元的地质灾害综合危险性指数。评价单元的地质灾害综合危险性指数理论值介于1~3之间,研究区实际计算结果介于1~2.7之间,均值为1.828,标准偏差为0.395,为了突出相邻像元数值间相对差异的最大值,对像元进行分类时选择了自然断点的分类方法,对区内的地质灾害综合危险性指数进行分级,即1~1.498 047为低易发区、1.498 047~2.002 734为中易发区、2.002 734~2.7为高易发区。

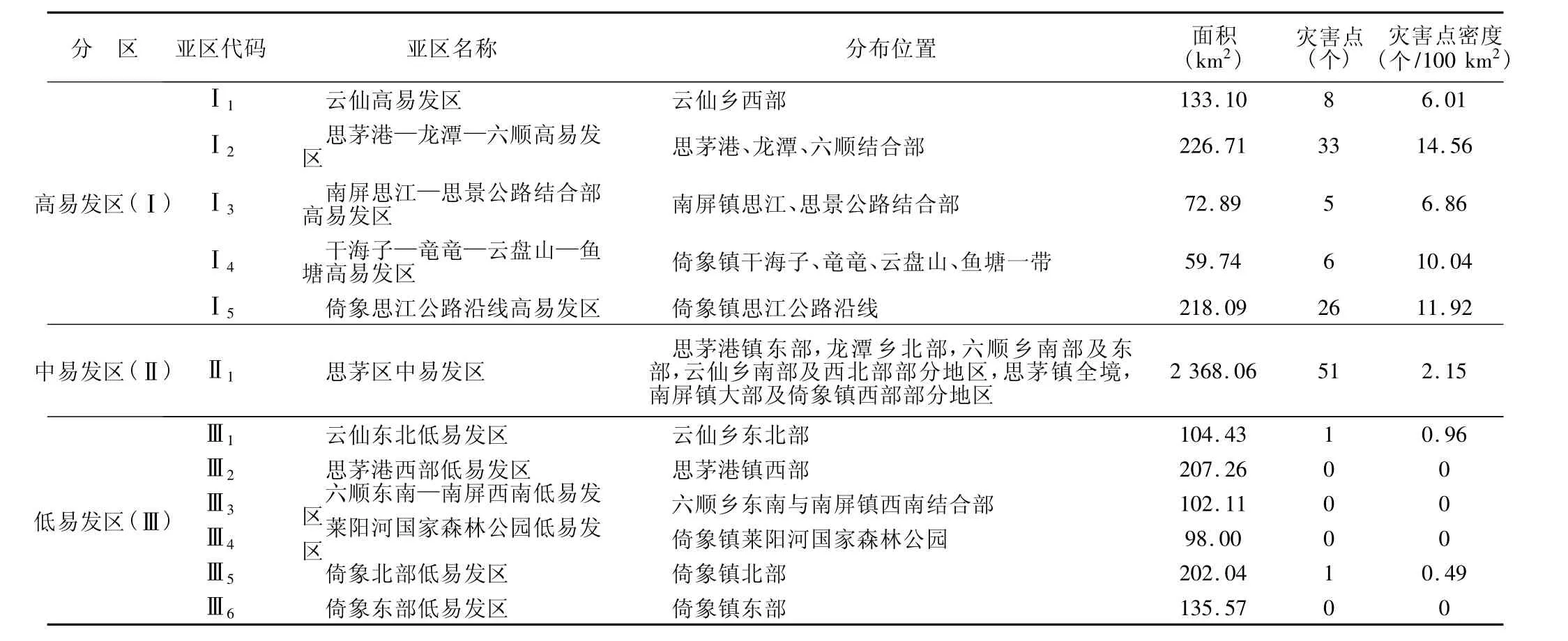

根据计算结果及地质灾害综合危险性评价分级标准,将思茅区地质灾害易发性划分为5个高易发区、1个中易发区、6个低易发区(图2),它们分别占到总面积的18.09%、60.29%、21.62%。

图2 思茅区地质灾害易发性分区

据对思茅区131个现状和潜在地质灾害点的调查,灾害点在各区的数量及分布密度符合高易发区灾害点数量多、密度大,低易发区灾害点数量少、密度小的基本规律(表1)。高易发区内共有78个灾害点,其分布密度均在5个/100 km2以上;中易发区分布广泛,共有51个灾害点,其分布密度为2.15个/100 km2;低易发区分布较为分散,仅有灾害点2个。

4 地质灾害防治对策

针对思茅区地质灾害形成、发育和分布的特点,根据实际情况对区内的现状和潜在地质灾害点采取搬迁避让、工程治理、生物治理、监测预警及植树造林等措施;对于受地质灾害威胁严重,治理难度大,且已基本丧失生产、生活条件的地区,应实施搬迁避让;对于发生在重要交通线、水利水电设施、工矿企业附近的地质灾害点,应实施工程治理,具体治理措施有地表排水、削坡减载以及建设拦挡工程、排导工程等;对于地质灾害危害程度为中—低易发、无搬迁避让条件或采取工程措施治理成本过大的地质灾害点,应重点加强监测预警[4-5]。值得注意的是,思茅区内发生的地质灾害大多数跟人类不合理的工程活动有关,人为的切坡建房、修路,盲目的毁林造田,无序的采矿活动等都成为地质灾害突发的直接诱因,因此地质灾害防治必须要先规范人类工程活动,只有合理利用土地资源、禁止乱砍滥伐,才能从根本上控制地质灾害的发生。

表1 思茅区地质灾害易发区划分结果

[1]唐川,朱静.云南滑坡泥石流研究[M].北京:商务印书馆,2003:17-23.

[2]张玉成,杨光华,张玉兴.滑坡的发生与降雨关系的研究[J].灾害学,2007,22(1):82-85.

[3]姚勇,税长军.梅州市地质灾害易发性评价方法研究[J].中国水土保持,2012(7):70-72.

[4]范昆琨,范柱国,肖彬,等.宾川县地质灾害特征及防治措施[J].中国水土保持,2011(3):17-18.

[5]韦红钢,杨文涛,高幼龙.怀安县地质灾害调查及防治建议[J].中国水土保持,2011(3):27-29.