我院围手术期抗菌药物预防性应用调查分析

胡利群1 方琴1苟志勇2

(1贵阳医学院附属白云医院药剂科,贵州 贵阳 550014;2贵阳医学院药学院,550004)

为促进医院围手术期抗菌药物的规范使用,推动医院抗菌药物临床应用专项整治活动的开展,对我院2011年7月 -12月的围手术期抗菌药物的应用情况进行回顾性调查分析。

1 资料与方法

1.1 资料来源

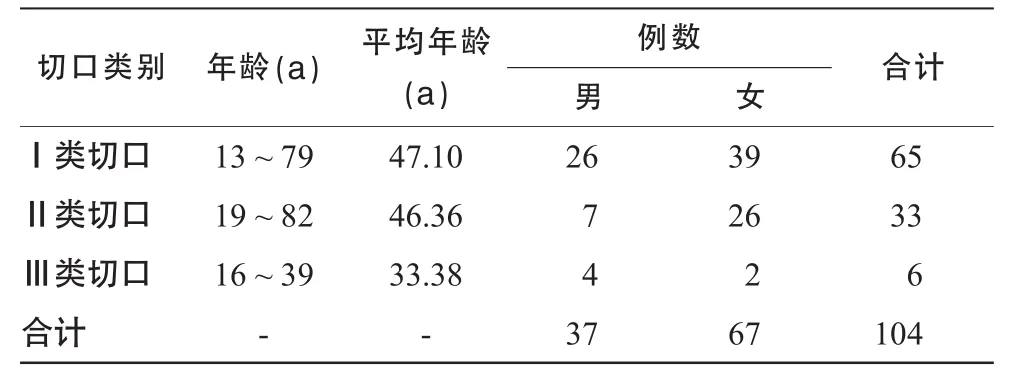

从我院2011年7月-12月出院存档手术病历中筛选出符合此次调查目的的病历104例,即全麻手术且手术切口甲级愈合的非死亡病历。抽查的科室包括普外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、妇科。切口类别及年龄分布见表1。

表1 104例住院患者切口类别及年龄分布

1.2 调查内容

患者基本情况(病历号、姓名、性别、年龄、体质量、入院时间、出院时间、住院天数、诊断、手术名称、手术时间、药物过敏史、切口类型及愈合情况等);相关实验室检查及影像学诊断结果等;抗菌药物应用情况(抗菌药物名称、剂型、规格、用法用量、用药疗程、联合用药情况)。

1.3 评价标准和内容

参照《围手术期预防应用抗菌药物指南》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(卫办医政发〔2009〕38号)(以下简称卫生部 38号文),结合临床实际情况,判断抗菌药物使用是否合理及其不合理用药的表现形式。评价的内容包括用药适应证、药物选择、术前给药时机、用法用量、术后用药疗程、联合用药情况、更换药品是否有指征等。

2 结果

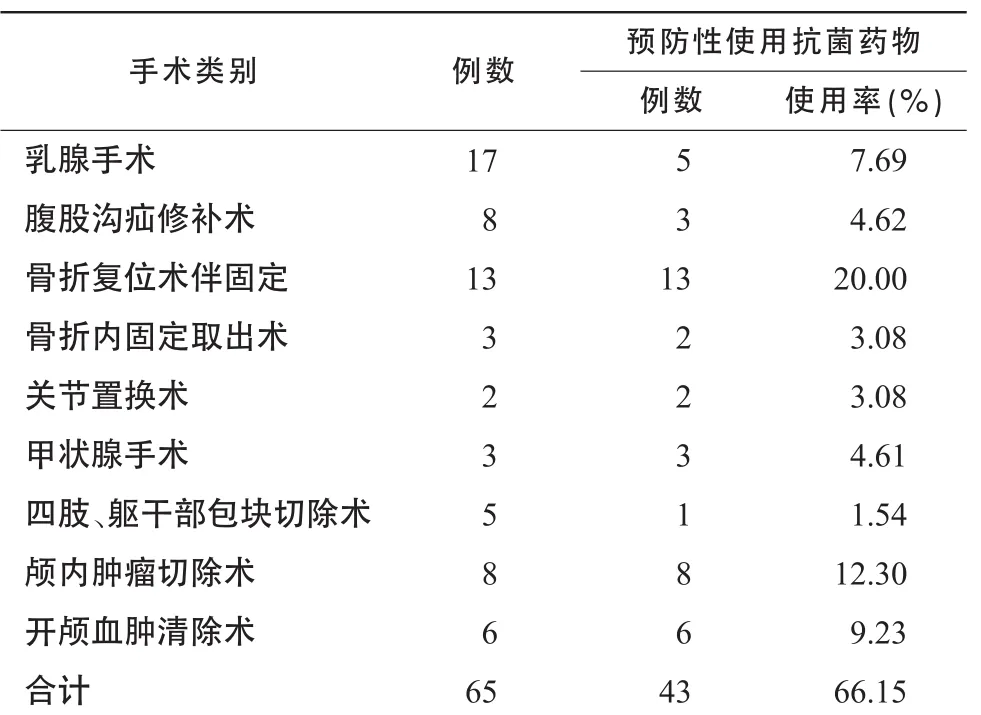

2.1 Ⅰ类切口手术类别及预防性抗菌药物使用率

见表 2。

表2 Ⅰ类切口手术分类及预防性抗菌药物使用率

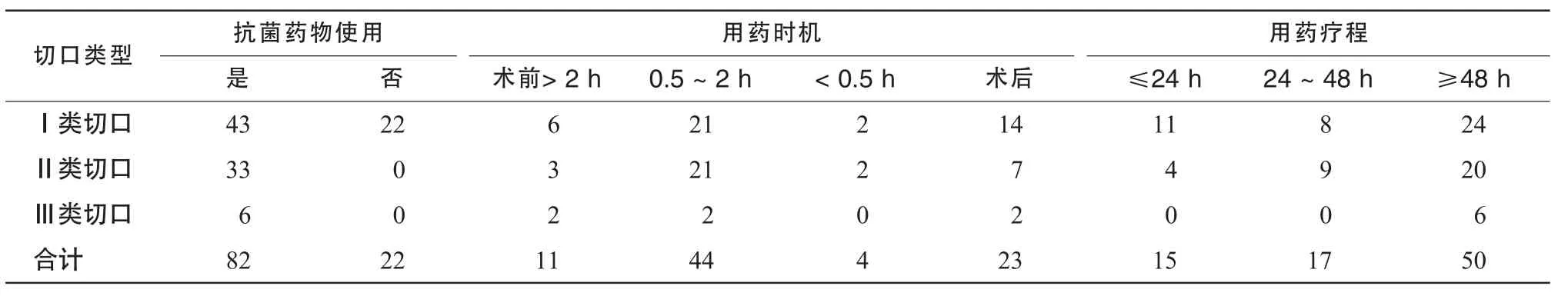

2.2 不同切口类型预防性使用抗菌药物情况

见表 3。

表3 不同切口类型预防性使用抗菌药物情况

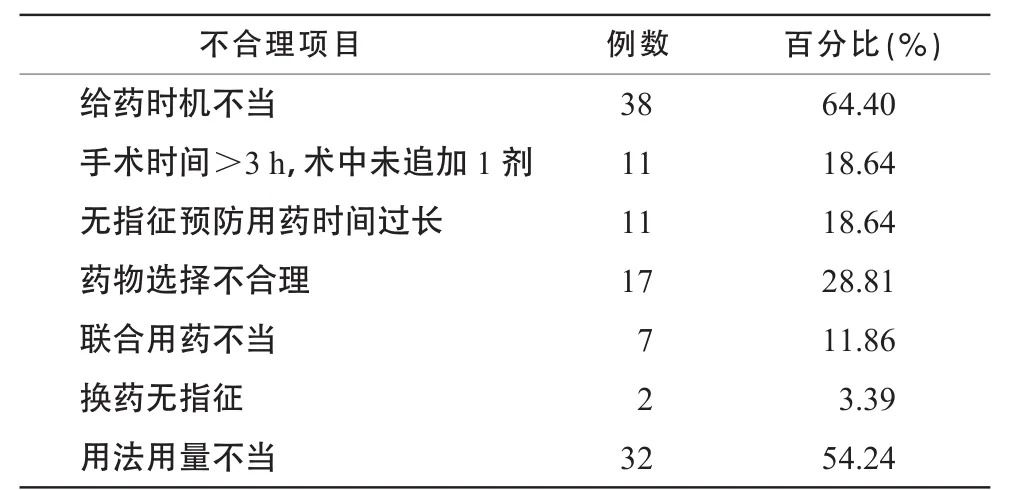

2.3 抗菌药物不合理使用统计

104份病历中在用药适应证、药物选择、术前给药时机、用法用量、术后用药时间、联合用药、更换药品等方面均合理的有45例(43.26%),任意1项或1项以上不合理的有59例(56.73%)。不合理性主要表现在术后用药时间长、给药时机不当、选药档次高、用法用量不当等方面,见表4。

2.4 抗菌药物消耗量及用药频度(DDDs)排序

限定日剂量(defined daily dose,DDD)为用药频度分析单位,不受治疗分类、剂型和不同人群的限制,DDDs值越大,说明该药的使用频率越高。DDDs=该药消耗量(g)/该药的 DDD值。DDD值来源于卫生部抗菌药物临床应用监测网提供的世界卫生组织(WHO)抗菌药DDD值。

表4 59例抗菌药物不合理使用情况

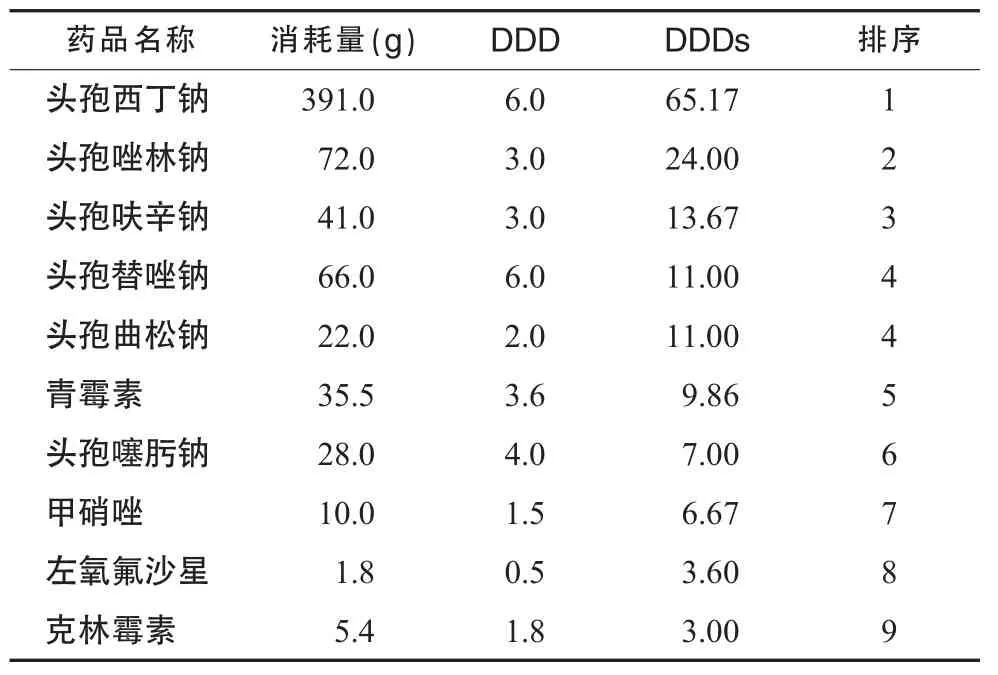

2.4.1 Ⅰ类切口手术抗菌药物使用情况

见表 5。

表5 Ⅰ类切口手术抗菌药物使用消耗量及DDDs排序

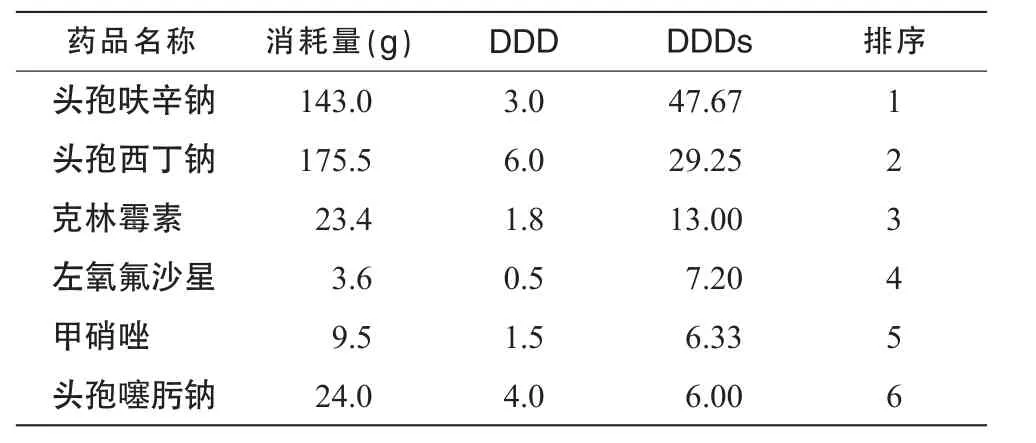

2.4.2 Ⅱ类切口手术抗菌药物使用情况

见表 6。

表6 Ⅱ类切口手术抗菌药物消耗量及DDDs排序

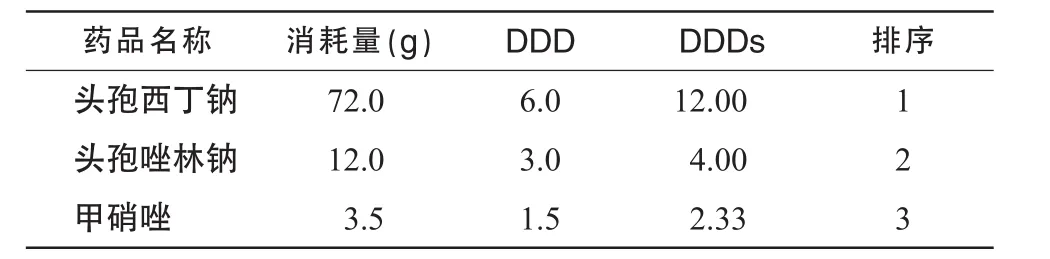

2.4.3 Ⅲ类切口手术抗菌药物使用情况

见表 7。

表7 Ⅲ类切口手术抗菌药物消耗量及DDDs排序

3 讨论

3.1 无指征预防用抗菌药物

一般来说,手术创伤大、时间长、术中污染重、患者有感染的高危因素、手术中使用了人工材料或者手术涉及重要器官,一旦感染后果严重的主张使用抗菌药物。而一般清洁手术,手术野无污染的,通常不需预防用药[1]。但本次调查发现,一些甲状腺次全切手术、乳腺手术、疝气修补术等Ⅰ类切口手术,无明确用药指征也使用抗菌药物预防感染。而这些不必要的预防用药,既容易导致细菌耐药性的发生,也增加了患者的经济负担,造成资源的浪费。我院清洁手术抗菌药物的使用率占清洁手术病例的66.15%,与卫生部2011年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案要求的Ⅰ类手术切口患者预防使用抗菌药物比例不超过30%存在较大差距。

3.2 预防性用药时机不当

围手术期抗菌药物应用时机的选择十分关键。术前0.5~2.0 h或麻醉开始时给药,使手术切口暴露时局部组织中达到足以杀灭手术过程中入侵切口细菌的药物浓度。如手术时间超过3 h,或失血量大,术中可追加第2剂。抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程和手术结束后4 h[2]。本次调查结果显示,用药时机不当占不合理病例数的64.4%,其中术前>2 h给药11例,术前<0.5 h给药4例,手术结束后回到病房才应用抗菌药物23例,均错过了预防用药最佳时机。过早应用抗菌药物,有效血药浓度不能维持整个手术过程,达不到预防的效果,而手术结束后才应用抗菌药物,往往不能达到用药目的。因手术过程中病原菌已经在手术切口部位定植、繁殖,此时再用抗菌药物并不能抑制或杀灭已侵入组织的细菌,用药效果大减。预防性应用抗菌药物,从术后感染情况发现,术前用药与术后用药感染率差异明显[3]。11例患者手术时间超过3 h,手术过程中未追加抗菌药物。根据抗菌药物的药代动力学特点,为防止手术中出现药物覆盖的缺口,应该在术中追加用药1次,使抗菌药物的有效浓度覆盖时间包括整个手术过程。

3.3 预防用药疗程过长

术后预防应用抗菌药物一般应短程使用,择期手术结束后,将不会再有细菌污染发生,不必使用抗菌药物。原则上,Ⅰ类和Ⅱ类切口手术总的预防用药时间不超过24 h,必要时可延长至48 h,Ⅲ类切口用药3~7 d。本次调查显示,术后2 d内停药的仅有32例(39.02%)。短时间预防应用抗菌药物可减少药品不良反应(ADR),细菌不易产生耐药菌株,而术后连续多日用药与术前1次足量用药相比,并不能进一步降低手术部位的感染[4],既增加了细菌耐药的机会,又可能加重ADR。故一般术后48 h未感染的切口,再继续应用抗菌药物已无必要。且特殊情况需延长用药时间的,要在病程记录中有记载,本次调查发现7例超时用药的病历中没有支持超时用药的病程记录或相关实验室检查,显然有悖预防性使用抗菌药物的原则。另外,我院预防用药疗程>48 h的50份病历中,有23份病历中的手术切口放置了引流管,但长时间放置引流物不是持续应用预防性抗菌药物的指征(个别情况除外,如脑室外引流)[5]。

3.4 预防用抗菌药物品种选择不当

我院围手术期预防用抗菌药以头孢菌素类为主。第一代头孢菌素头孢唑林钠,在预防主要感染病原菌是葡萄球菌的Ⅰ类切口手术中DDDs仅次于头孢西丁钠,符合《抗菌药物临床应用指导原则》中“选用抗菌药物必须是疗效肯定、安全、使用方便、价格相对低廉”的原则。但头孢西丁钠在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类切口手术预防用药中使用频率均较高,头孢西丁钠属头霉素类,其抗菌谱和抗菌活性与第二代头孢菌素相仿,可用于需氧菌和厌氧菌的混合感染,半衰期较短,为0.7~ 1 h,且价格较贵,在单用第一、二代头孢菌素能起到预防作用的情况下,不建议将头霉素作为预防用药的首选[6-7]。本次调查发现青霉素在Ⅰ类切口手术围手术预防用药DDDs居第5位。为预防Ⅰ类切口术后感染,应针对金黄色葡萄球菌选用药物。葡萄球菌属细菌中90%~100%产青霉素酶而对青霉素耐药,青霉素不宜用于确诊或拟诊为葡萄球菌感染的患者[5]。建议一般情况下,根据具体的手术选择使用卫生部38号文推荐的围手术期预防用药品种。

3.5 预防用抗菌药物的联用不合理

本次调查围手术期预防用抗菌药物,以单独用药为主,二联用药主要为头孢菌素类+硝咪唑类,无三联用药。头孢西丁钠与甲硝唑的联用在我院外科手术中较为突出,占联用病例的60%以上。甲硝唑广泛地应用于抗厌氧菌感染,头孢西丁钠对厌氧菌也有良好的抗菌作用,二药抗菌谱重叠,属重复用药。另发现有联用头孢西丁钠和左氧氟沙星者,二药均属广谱抗菌药,抗菌谱重叠,既不增加疗效,又增加患者的经济负担,同时增加了ADR的发生几率[8]。且有2例为Ⅰ类切口手术使用二联用药,显然不合理。

3.6 抗菌药物使用方法不当

抗菌药物使用方法不当的问题在本次调查中较为明显,占不合理用药病例的54.23%,是我院临床医生较为忽视的问题。如头孢西丁钠属于时间依赖性药物,其用药时间间隔不能太长,宜3~4次/d给药,而某些临床医生常给予患者2次/d,疗效难以保证。抗菌药物预防用单次剂量的选择也存在很大的误区,如将头孢西丁钠预防用药单次剂量用至3.0 g/次,而说明书为1~2 g/次。头孢唑林钠预防用药单次剂量用至3.0 g/次,而说明书为1~2 g/次。说明我院临床医生在使用药物时对说明书的重视不够,超剂量用药增加了ADR的发生率,在国家ADR监测中心通报的ADR中有相当数量是由于不合理用药所致[9]。此外,无依据频繁更换药物,不利于应用抗菌药物达到治疗和预防感染的目的,且增加细菌耐药机会。

通过对104例患者围手术期抗菌药物预防使用情况分析,可以看出我院围手术期预防应用抗菌药物仍存在许多不合理之处,我院应加强对抗菌药物的用药指导,提高医师合理使用抗菌药物的水平,保障用药安全。

[1]中华医学会外科学分会,中华外科杂志编辑委员会.围手术期预防应用抗菌药物指南[J].中华外科杂志,2006,44(23):1594-1596.

[2]卫生部,国家中医药管理局,总后卫生部.抗菌药物临床应用指导原则[S].卫医发〔2004〕285号.2004-08-19.

[3]褚桂芬,杨应杰,张永凤,等.循征评价妇产科围手术期预防性应用抗生素的现状[J].中国现代医学杂志,2006,16(22):3500-3501.

[4]黎沾良.外科临床中预防性和治疗性应用抗生素的区别和原则[J].中国实用外科杂志,2001,21(1):4-6.

[5]王爱霞.抗菌药物临床合理应用[M].北京:人民卫生出版社,2008:10-11,202.

[6]陈新谦,金有豫,汤光.新编药物学[M].17版,北京:人民卫生出版社,2011:55.

[7]张蓉蓉,江静舟,计瑛,等.上海地区12家二级医院2008-2010年抗菌药物利用分析[J].中国药房,2012,23(2):111-113.

[8]田静,李兴德,刘庆.2010年7-11月我院外科手术病例抗菌药物应用分析[J].中国执业药师,2011,8(10):9-13.

[9]陈鸣,童荣生.国家药品不良反应监测中心发布的《药品不良反应信息通报》简析[J].中国药房,2012,23(6):558-560.