高血压患者动态脉压指数与冠状动脉病变的相关性分析

冯玉平,石慧荣,赵立平

随着人们饮食习惯和生活方式的改变,冠心病已经成为当今世界严重危害人类生命健康的常见疾病。近年来,国内外大量研究表明,脉压(pluse pressure,PP)和脉压指数(pluse pressure index,PPI)可反映血管动态及固有顺应性,研究主要集中预测冠心病,而对于冠心病病变的严重程度及疾病的发展进程研究较少[1]。本研究评价了PPI对冠心病的预测价值及其与冠状动脉病变的相关性,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 研究对象 纳入2010年4月~2013年4月在唐山市丰润区人民医院进行冠状动脉造影检查(CAG)的355例高血压患者,其中男性198例,女性157例,年龄53~89(65.3±5.3)岁。纳入标准:①经检查符合高血压的诊断标准;②签署知情同意书。诊断标准:依照2004年中国高血压防治指南[2];冠心病的诊断依据中华医学会的相关诊疗指南[3]。排除标准:①患有严重感染性疾病;②伴有严重肝肾功能损害;③伴有血液性疾病;④伴有严重精神障碍者。

1.2 方法

1.2.1 冠状动脉造影 采用GE LCV plus型心血管造影机,采用Judkins法行选择性左、右冠状动脉造影,每支血管选择多体位投照,并应用数字成影(DSA)图像处理系统定量分析冠状动脉病变程度。冠状动脉造影显示左冠状动脉主干(LM)、左前降支(LAD,含主要对角支)、回旋支(LCX,含主要钝缘支)或右冠状动脉(RCA,含后降支或左室后支)中至少一支血管狭窄程度≥50%诊断为冠心病,归入冠心病组(n=237);狭窄程度<50%者归入非冠心病组(n=118)。

1.2.2 血压监测 采用动态血压检测仪(美国伟伦动态血压监测系统)对所有研究对象进行24 h血压监测。患者均采取正坐位,对左上臂动脉血压进行测定,测定时间为8am至次日8am,其中6am至10pm每30 min检测1次,10pm至次日6am每1 h检测1次 ,记录两组患者PP、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)和PPI(PPI=PP/SBP)。

1.3 统计学处理 采用SPSS17.0统计软件进行分析,计量资料采用()来进行表示,两组间比较采用t检验。血压及PPI等指标与冠状动脉疾病关系采用logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

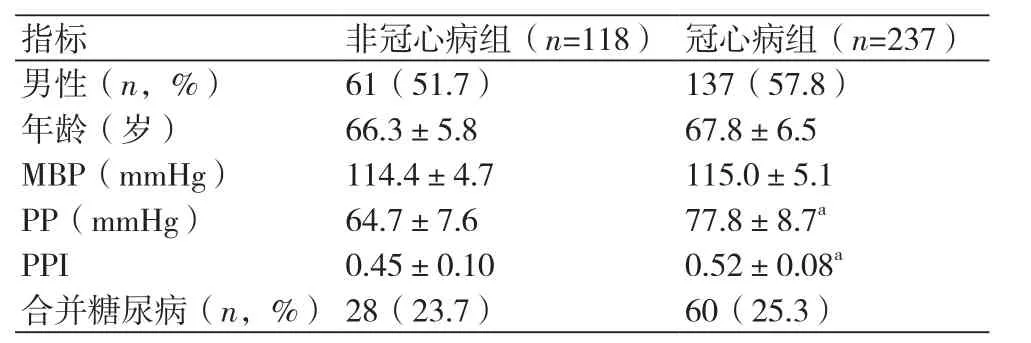

2.1 一般资料 冠心病组与非冠心病组患者的性别构成、平均年龄、合并糖尿病比例无统计学差异(P>0.05);但冠心病组的PP和PPI值显著高于非冠心病组,两组差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

2.2 冠心病患者不同PPI值血压指数及冠状动脉病变情况 根据PPI值的不同将冠心病组237例患者分为PPI≤0.40、0.40<PPI≤0.50、0.50<PPI≤0.60和PPI>0.60区间组[4]。结果显示:0.40<PPI≤0.50和0.50<PPI≤0.60区间的患者最多,随患者年龄增高,PPI值增加,同时SBP、PP及冠脉病变数值均呈增高趋势,差异有统计学意义(P<0.01,表2)。

2.3 血压参数与冠状动脉病变的Logistic回归分析Logistic分析结果显示,高血压患者冠状动脉病变的危险因素包括SBP、PP、PPI,其中与PPI的相关性最为显著(P<0.01)。PPI每增加0.1,高血压患者冠心病发生率增加39%。但与DBP无显著相关性(P>0.05,表3)。

3 讨论

与SBP和DBP相比,PP和PPI对于预测冠状动脉病变具有灵敏、稳定、准确度高等优点[5]。其中PP(PP=SBP-DBP)能够在一定程度上反映血管壁的硬化、增厚、钙化等病变的情况,对于预测某些较为严重的心血管疾病有一定的临床意义,但易受多种因素影响,因而在评价血管病变时也存在一定的局限性[6]。PPI指的是脉压与收缩压之比,其在0~1的范围内,越接近0说明血管的顺应性越大,越接近1说明血管的顺应性越小[7]。与其他反应血管顺应性的指标相比,PPI的数值稳定性更好,更能客观准确地反映血管病变的严重程度,进一步减少了数据的离散度,具有灵敏度高、重现性好的优点[8]。

表1 冠心病组与非冠心病组一般资料比较

表3 血压参数与冠状动脉病变Logistic回归分析结果

本研究结果显示冠心病组PP和PPI值显著高于非冠心病组,差异有统计学意义(P<0.05)。同时PPI值越高,冠状动脉病变也越多,Logistic分析也提示冠状动脉病变与PPI的相关性最显著(P<0.01)。因此,PPI较SBP、DBP能够更好地反映的冠状动脉病变情况,对心血管疾病具有一定的预测价值。

[1]张磊,韩雅玲,荆全民,等. 脉压、脉压指数对冠心病的预测价值及其余冠状动脉病变严重程度的相关性分析[J]. 解放军医学杂志,2011,36(4):319-22.

[2]中国高血压防治指南修订委员会. 2004年中国高血压防治指南(实用本)[J]. 中华心血管病杂志,2004,32(12):1060-4.

[3]中华医学会. 临床诊疗指南-心血管外科分册[M]. 北京:人民卫生出版社,2009:115-8.

[4]代容,何泉. 老年高血压患者动态脉压指数与冠状动脉病变的相关性研究[J]. 重庆医学,2013,42(4):391-2,395.

[5]Ajoy B,Edward DL,Jonathan K. Dynamic gait stability index based on plantar pressure and fuzzy logic[J]. J Biomech,2008,41(7):1574-81.

[6]Marina C,Benyu J,Tim DS,et al. Progression of cantral pluse pressure over 1 decade of anging and its reversal by nitroglycerin: a twin study[J]. J Am Coll Cardiol,2012,59(5):475-83.

[7]Michelle CO,Pamela GC,Andrew M,et al. The impact of the aging population on coronary heart disease in the united states[J]. Am J Med, 2011,124(9):827-33.

[8]Rivellese AA,Piatti PM. Consensus on: screening and therapy of coronary heart disease in diabetic patients[J]. Nutr Metab Cardiovasc Dis,2011,21(10): 757-64.